필자도 화산지질학자로서 오래전부터 백두산 화산 분화 사건에 관심이 있었다. 백두산 일대에서 지질을 연구했고 역사시대 분화 사건에 대한 자료를 분석하기도 했다. 최근엔 지질학적으로 백두산의 화산 분화가 임박했다고 보고 한·중·일·북한과 동북아 국제공동연구를 추진하고 있다.

우리는 흔히 ‘지구는 살아 있다’고 말한다. ‘역동적인 지구’(Dynamic Earth)를 우리말로 실감나게 번역한 것인데, 살아 있는 지구의 대표적인 현상이 지진과 화산활동이다. 백두산은 지질시대와 과거 역사시대에 화산 분화를 끝내고 지금은 천천히 식어가는 단순한 휴화산이 아니다. 화산학자들과 지질학자들은 백두산 지하의 마그마가 살아서 다시 역동적인 분화를 할 것으로 내다보고 있다.

지하 마그마가 살아 있다!

백두산에 가본 사람은 대개 장백온천을 둘러보았을 것이다. 장백온천은 이도백하(二道白河)의 상류, 높이 68m의 웅장한 장백폭포 바로 아래의 계곡에 있다. 방문객은 지금도 하얗게 솟아나오는 수증기와 69℃의 열수(熱水), 그리고 노란 황 침전물을 볼 수 있다. 온천물에 삶아 파는 달걀도 맛봤을 것이다.

휴화산은 현재 분화하지 않으나 지하에 마그마의 공급이 완전히 정지되지 않아 장래에 폭발할 가능성이 있는 화산체다. 역사시대에 활동한 기록이 남아 있는 화산체도 휴화산이라 일컫는다. 화산은 활화산(현재 마그마나 수증기를 뿜어내는 화산체), 휴화산, 그리고 사화산(죽은 화산체)으로 분류된다.

그러나 최근엔 오랫동안 활동할 기미조차 보이지 않던 많은 휴화산이 터져 활화산의 범주가 바뀌고 있다. 넓은 의미의 활화산은 현재 활동을 계속하고 있는 화산, 과거 2000년 이내에 활동한 화산, 분기공(噴氣孔)이나 열이상(熱異常)이 활발한 화산을 통틀어 지칭한다. 이렇게 본다면 백두산은 활화산이다.

유사 이래 백두산은 수많은 화산 분화의 기록을 지층 및 역사서에 남기고 있다. 최근 중국 화산학자들은 백두산 화산을 재해성 분화 위험성이 잠재한 화산으로 보고 있다. 일본 화산학자들은 ‘화산위기’(火山危機·volcanic crisis) 상태인 것으로 진단한다.

백두산 화산 지역의 암석 연대 측정 결과에 따르면 백두산 화산체의 화산 활동은 신생대 제3기 올리고세(世)인 2840만 년 전, 선(先)캄브리아 시대의 변성암류와 중생대 화산암과 화강암을 기반암으로 하는 북동 방향 대륙열곡의 단층 함몰 퇴적분지 내에서 간헐적으로 시작했다.

이후 마그마 성분이 현무암질에서 조면암질로 바뀌었고 휴식기를 지나 60만년 전부터 1만년 전까지 조면암질 용암과 화성쇄설암이 번갈아가며 분출돼 순상화산체 상부에 긴지름 20~30km의 원추형 백두산 성층(成層) 화산체를 만들었다.

그 후 4000년 전과 기원전 1~2세기경, 1000년 전에 알칼리유문암질 내지 조면암질 부석(浮石)과 화산재의 폭발적인 대분화로 성층 화산체의 산정부가 파괴되고 함몰돼 지금의 천지가 생겼다. 그 후 역사시대에도 소규모의 분화가 간헐적으로 지속됐다.

‘진도 2’ 지진 계속 발생

2006년 8월 폭발한 필리핀 마닐라 마욘 화산.

플리니식(plinian) 분출 양식이라고 일컫는 이 화산활동은 83~117km3의 화산재와 부석 형태로 마그마를 뿜어내 화산재의 분출기둥이 대기 중으로 25km 이상 솟아올랐다. 솟아오른 화산재와 부석층은 편서풍의 영향으로 동쪽과 동남쪽으로 이동하면서 멀리 동해를 지나 일본 혼슈 북부와 홋카이도 남부지역에 화산재 비를 뿌렸다.

이 중 가벼운 화산재의 일부는 지구 성층권 내에서 제트 기류를 타고 지구를 몇 바퀴 돌다가 떨어진 것으로 추정된다. 마지막에 뿜어져 나온 고온의 화산재와 부석들은 화산회류(火山灰流)의 형태로 화산체의 산 사면과 계곡을 따라 주변 약 60km까지 흘러가 쌓였다.

1000년 전의 대분화 사건 이후에도 역사적으로 백두산에선 지난 300년간 여러 번의 화산 분화 활동이 있었다. 고증을 통해 백두산 화산 분화 역사기록을 검토한 결과, 1668년(6월2일), 1702년(6월3일) 및 1903년(5월)의 기록만이 천지(天池) 칼데라 화산의 분화사건으로 확인됐다.

그 외의 화산 기록은 백두산 주변의 근세 화산체가 분화한 사건의 기록으로 확인됐다(예컨대 1597년 10월7~8일의 분화기록은 함경도 삼수군 지역, 1724년 5월23일의 기록은 함경도 홍원현 지역, 1900년의 분화는 백두산 북부 돈화(敦化)현 북부지역). 그리고 1413년과 1898년은 제시된 원문 기록에서 분화 사실을 확인할 수 없었다.

연구 자료의 문제점

1999년 이후 중국 국가지진국 천지화산관측소에서 천지 칼데라 화산에 대해 계절성 미세 지진 관측을 분석한 자료를 보면 마그마가 미약하게 활동하고 있음을 알 수 있다. 동시에 천지 주변 100km 이내의 지역에서 ‘진도 2’ 전후의 미진이 계속 발생하고 있다. 이는 천지 칼데라 밑에는 액체 상태의 녹은 암석, 즉 마그마가 확실히 존재한다는 뜻이다.

실제로 1991년 8월29일 12시45분 천지 북서쪽 외륜산인 백운봉 부근의 천지를 두르는 환상단층 지역에서 연기가 분출됐다. 백운봉 남쪽에서는 분기공이 약 10m 높이로 솟아올랐으며, 이때 유감지진(有感地震·지진계는 물론 사람도 느낄 수 있을 정도의 지진)이 있었다고 한다. 역사문헌 기록을 보면 100년 내지 200년 이내의 시간 간격으로 소규모의 분화가 있었음을 확인할 수 있다.

얼마 전 일본 NHK는 백두산 화산 분화 때문에 민심이 흉흉해지고 이 틈을 타서 거란이 침입하자 발해제국이 멸망했다고 보도했다. 그러나 백두산의 대폭발 시기를 연구하는 중국과 일본의 연구자들은 화산재 속에 파묻힌 탄화목(炭化木)의 탄소동위원소 연대 분석을 통해 발해제국이 멸망한 서기 926년보다 뒤인 서기 960년경에 백두산 천지 화산 분화가 있었다고 주장한다.

이들에 따르면 백두산 화산 분화가 발해의 멸망에 직접적으로 영향을 끼치지 않은 것으로 해석할 수 있다.

하지만 일부 연구 결과에서는 화산 분출에 연관된 목탄이나 나무 시료에 대한 탄소 연대 측정 결과를 서기 760~960년 사이일 것으로 추정한다. 백두산 화산 분화가 발해의 멸망에 직접적인 영향을 끼쳤을 것이라는 주장을 완전히 부정할 수 없게 만드는 대목이다.

백두산 화산 분화의 정확한 연대를 산출하려면 북한 쪽 백두산에서 확보한 여러 시료가 필요하다. 10세기 분출물에 대한 지층의 분포 상태를 보면 대부분이 북서풍(또는 남서풍)의 영향으로 동쪽 또는 동남쪽 북한 땅으로 고온의 화산재와 부석이 흘러가서 쌓였으므로 북한 지역의 백두산 영역에서 많은 탄화목 시료를 확보하는 것이 필요하다.

기존 연구에 사용된 자료는 중국측 백두산에서 채취한 것이다. 또 연구에 사용된 대부분의 탄화목이 원 산림의 식생지에서 수직으로 서 있는 나무를 대상으로 한 것이 아니었다. 화산회류나 화산이류(火山泥流), 토석류(土石流)에 의해 이동돼 수평으로 넘어져 있는 나무의 탄화목을 대상으로 삼았다.

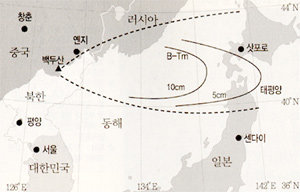

[그림1] 1000년 전 백두산 화산 폭발 당시, 백두산에서 동해를 건너 일본을 지나 태평양까지 날아간 B-Tm 화산회의 분포.

또 탄화목의 내부 파편을 탄소 연대 측정한 결과는 정확한 화산 분화 연대가 아니라 단지 나무의 생존 기간 중의 하나의 연대를 나타낸다는 문제도 있다.

일부 연구에서는 백두산 남동쪽 북한 땅의 부석층 내부에 수직으로 서 있는 탄화목 한 그루를 나이테의 중심부로부터 맨 바깥 껍질부까지 체계적인 탄소동위원소 분석을 해 그 연대가 서기 969년±20년이라고 보고하기도 했다. 그러나 적어도 10개 이상의 시료에 대한 정확한 분석을 통해 측정 오차를 줄이고 정확성을 높여야 할 것이다.

1970년대 중반 일본의 제4기(Quaternary) 학계에서 ‘광역 테프라’(widespread tephra)라는 개념이 도입됐다. 테프라(화산재를 포함한 화산분출물)를 분석해 화산재 지층의 연대를 동정(同定)하는 테프라 편년학(tephrochronology)이 도입된 것이다. 규슈 남단에 위치한 칼데라로부터 유래한 아이라-탄자와 부석(약칭 AT)과 키카이-아카호야 화산회(약칭 K-Ah)가 일본 열도의 동서와 남북을 횡·종단하면서 퇴적된 것이 발견됐다.

“하늘이 캄캄해지고…”

이 두 층의 광역 테프라 발견은 당시 일본 혼슈 북부와 홋카이도의 유적에서 종종 기재되던 알칼리암 계열의 세립질 화산재, 즉 토마코마이 화산회(약칭 Tm)가 어느 화산체로부터 기원했는지, 그 분화원(噴火源)을 찾으려는 움직임을 고무시켰다. 일본의 근세 화산에서는 결코 산출되지 않는 Tm의 독특한 암석·광물학적 특성은 그 시야를 한반도 쪽으로 향하게 했다(그림1 참조).

이 화산재의 근원을 알아내기 위해 동해와 태평양의 해저에서 채취한 몇 가지 시료를 조사한 결과, 한반도 쪽으로 갈수록 Tm의 두께와 입도(粒度)가 증가했고, 그 방향은 백두산을 향해 수렴됐다. 이들 화산재는 홀로세 초기의 백두산 화산에서 기원한 것일 가능성이 제기됐다.

이후 새로이 명칭이 부여된 백두산-토마코마이 화산회(약칭 B-Tm)는 백두산을 분화원으로 하는 10세기 전후의 화산 분출물로 밝혀졌다. 이는 인류가 지금까지 경험하지 못했던 제1급의 분화 흔적임과 동시에, 현세의 화산 활동사를 밝히고 장래의 활동을 통찰하기 위해서도 의의가 컸다.

일본에서 고고학적으로 인식할 수 있는 B-Tm의 분화 시기는 915년 이후부터 1334년 이전으로 해석할 수 있다. 이 시기에 일본의 혼슈 북부와 홋카이도에는 화산재 비가 내렸고, 지금도 5cm 이하의 B-Tm 화산재 층을 쉽게 찾을 수 있다. 습지에 쌓인 화산재의 다져진 두께가 평균 5cm라면 화산재가 비처럼 내리던 시기에는 하늘이 캄캄해지고, 사람의 출입이 어려웠을 것이다.

이들 지역에 화산재가 내리던 헤이안 시대엔 이를 천재지변으로 여기고 민심이 흉흉했으며 사무라이의 반란이 있었다고 전한다.

B-Tm 화산재의 분출된 총량에 대해선 학자마다 의견이 조금씩 다르다. 1990년대 초 일본의 마치다(町田) 교수는 50km3, 1992년 미국의 길(J. Gill) 박사는 150km3, 1995년 중국의 류뤄신(劉若新) 교수는 172km3, 2006년 일본의 다니구치(谷口) 교수는 83~117km3으로 추정했다. 평균적으로 최대 약 147km3의 화산 분출물을 뿜어낸 것임에 틀림없다.

이 분출량을 화산폭발지수로 환산하면 화산분화 규모는 M=7.4(M은 magnitede, 규모의 약자)로 인류 역사상 최대 분화 사건이다. 백두산 화산의 역사시대 최대 분화는 약 1000년 전 일어났으며 밀레니엄 분화라고 한다. 이때 천지 분화구가 확장돼 현재와 같은 칼데라 모양이 됐다.

현재까지 알려진 최대의 역사시대 화산 분출 사건은 1815년 인도네시아의 탐보라 화산 분화로 M=7.1이었다.

백두산 분화가 있은 후 이듬해 지구상에는 기상 이상이 자주 일어났을 것으로 예상되며, 앞으로 역사 문헌의 고찰을 통해 연구해야 할 과제다.

유독 화산가스 발생

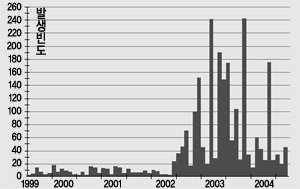

[그림2] 1999년부터 2004년까지 백두산에서 발생한 지진을 월 단위로 나타낸 것.<br>백두산 지진의 특성 : ①발생빈도의 증가 ②지진규모의 증대 최대 : M=3.7 (2004. 9. 7)

맨틀 깊은 곳으로부터 다시 마그마가 유입되어 아래쪽 현무암질 마그마방의 마그마가 상승해 상부의 조면암질~유문암질 마그마를 자극하면 유문암질~조면암질 마그마의 플리니식 대분화가 진행될 것임에 틀림없다.

중국 국가지진국 천지화산관측소에서 2002년과 2003년 관측한 화산성 미세 군발지진(群發地震·한정된 지역에서 일정 기간에 빈번하게 일어나는 작은 지진들)을 분석한 자료를 보면 2002년 이후 군발지진(동시다발적 지진) 발생 빈도가 급등했으며 지진 규모도 커졌다(그림2 참조).

또 군발지진의 진앙은 천지 일원에 집중돼 나타난다. 특히 화산성 지진의 발생 심도(진원깊이)는 지하 2~4km에 집중됐고, 일부는 천지 수면으로부터 2km까지 도달해 있다. 이들은 소량의 첨병 마그마로부터 분리된 화산기체의 움직임일 가능성이 있다. 러시아에서는 테라 인공위성을 통해 2006년 10월20일 백두산 천지로부터 뿜어져 나온 고온의 화산가스를 관측했다고 보도한 바 있다.

일반적인 화산의 분화에 선행하는 전조현상으로는 화산체 주변 암석의 자기장 변화, 화산체 주변의 전기저항 변화, 물리적 이상과 전조현상, 즉 지반 변형, 분화구 호수, 우물물, 분기공 또는 열천(온천)의 온도 변화, 지표에서의 열 유량 변화, 가스 성분의 변화, 국부적 지진활동의 활발화 등을 들 수 있다.

지난 2002년부터 중국과 북한이 관찰한 전조현상은 미세 화산성 지진활동의 활발화, 천지 화산체 내의 암석 붕괴(2003년), 암석사태 발생, 암반의 균열(2003년 8월23일 진도 2.3 지진 발생 후 이도백하 상류의 암석 암반에 균열 발생), 천지 외륜산 주변 수목의 국지적 고사(유독화산가스 CO2의 방출 때문으로 추정) 등을 들 수 있다.

그리고 천지 화산관측소(TVO)의 지진 기록, 수준계와 경사계 및 GPS를 통한 지각변동 관측, 온천의 성분 분석 등을 통해 마그마가 살아 움직인다는 것을 알게 됐다. 그 사례로 GPS 관측을 통한2002년부터 2005년까지 산정부의 10cm 팽창 감지, 2002년 9월부터 2005년까지 천지 칼데라 주변의 지층 7cm 이상 융기 감지, 2002년부터 2003년까지 천지 온천수에서 수소(H)와 헬륨(He) 함량의 이상적 증가, 2002년 이후 화산성 지진의 급증 등을 들 수 있다.

전 지구적 기온 하강 예상

위에 언급한 전조현상이 지속된다면 백두산 천지 화산은 금세기에 다시 분화할 것이다. 지하의 마그마 방이 활동적임에는 의문의 여지가 없다. 다만 이런 의문점은 있다. 이 마그마 방은 상승하고 있는가. 커지고 있는가. 언제쯤 지표에 도달해 분화할 것인가.

이에 대한 답은 마그마 방의 모델링, 즉 화산의 지하구조모델을 설정해 지속적으로 감시하고, 마그마 방의 지진파 S파의 통과 유무 등을 종합적으로 분석해야만 나올 수 있다.

이를 위해 중국측 백두산뿐만 아니라, 북한측 백두산에도 지진계를 다수 설치해 미세 화산성 지진을 정확하게 분석해야 한다. 일본 홋카이도 우수(有珠)화산에는 지진관측소가 17개소 설치돼 마그마 방을 감시하며 화산 분화를 예견해 피해를 최소화하고 있다.

금세기 가까운 장래에 백두산이 폭발한다고 해도 한반도의 남부는 직접적인 화산 재해를 입을 염려가 없다.

그러나 북한지역은 직접적인 재해를 입을 것이다. 만일 현무암질 마그마가 용암의 형태로 분출한다면 용암은 낮은 계곡을 따라 흘러가기 때문에 대피만 잘하면 큰 인명피해는 없을 것 같다. 하지만 뜨거운 용암에 의해 백두산 삼림에 심각한 화재가 날 수 있다. 중국측도 마찬가지다.

유문암질~조면암질 마그마가 화산재의 형태로 폭발적으로 분화한다면 분화 당시 바람의 영향을 받아 바람이 부는 쪽에는 다량의 화산재와 부석이 지면을 덮을 것이다.

이 경우 백두산이 위치한 곳이 중위도이므로 편서풍의 영향을 받아 1000년 전 B-Tm처럼 동쪽으로 확산될 것이다. 북한측의 양강도와 함경북도 일원은 뜨거운 화산재 비가 내리고 이 화산재는 폭발규모에 따라 멀리 동해를 건너 일본을 지나 태평양까지 날아갈 것이다.

화산 분화구에 인접한 양강도 삼지연 일대에는 고온의 화성쇄설류(火成碎屑流), 화산이류, 토석류가 발생할 것이므로 이 경우 인명손실 및 재산피해, 삼림 파괴 등 막대한 재해가 발생할 수 있다.

만일 백두산이 분화한다면 북한은 물론 중국과 일본에도 엄청난 재앙이 초래될 것이다. 화산 분화시 예상되는 직접적인 화산재해 위험은 이렇다.

첫째, 천지 칼데라 내에서 폭발적인 화산 분화가 발생해 천지의 물을 교란하고, 외륜산의 일부가 파괴될 경우 약 20억t에 달하는 천지의 물이 일시에 쏟아져 내릴 수 있다. 그렇게 되면 압록강, 쑹화강, 두만강 주변뿐 아니라 백두산 주변에는 엄청난 홍수가 날 것이다. 이 홍수는 백두산의 천연 삼림을 파괴할 수 있다.

둘째, 막대한 양의 고온 화산회류가 계곡이나 백두산 사면을 통해 흘러내려 모든 것을 삼켜버릴 것이다. 대략 백두산 주변 50km까지 피해를 줄 것으로 판단된다.

감시, 또 감시해야

셋째, 만일 유문암질 화산활동이 발생한다면 엄청난 양의 강하 화산재가 발생해 피해를 줄 것이다. 분화구로부터 지상 약 25km 이상 상승한 화산재가 편서풍을 타고 멀리 동해를 건너 일본을 지나 태평양에까지 도달하고 일부는 성층권내에 잔존해 태양복사를 차단함으로써 전 지구의 기온 하강이 예상된다. 그 다음해에는 기후 한랭화로 농작물의 생산에 막대한 피해를 줄 것이다.

넷째, 암설류(암석 조각과 물의 혼합물), 화산이류(화산재와 물의 혼합물)가 발생해 주변 지역을 황폐화하고 식생을 파괴할 것이다. 그리고 고온의 화산재와 분출물에 의해 삼림 화재가 발생할 수 있으며, 백두산 천연보호림에 심각한 피해를 줄 수 있다.

마지막으로, 가옥의 파괴 그리고 관광객과 주변 거주자의 대피 등이 예상된다.

일본과 중국은 자국 내의 화산재해 피해를 최소화하기 위해 화산학자와 지질학자를 중심으로 연구팀을 가동했다. 이미 대비책 마련에 돌입한 것이다. 러시아는 인공위성과 지진관측을 통해 백두산 분화를 감시하고 있다.

|

백두산이 분화하더라도 남한은 직접적인 피해를 보지 않을 것이지만, 북한이 직접적으로 피해를 당할 수 있으므로 인도적 차원의 지원이 필요할 것이다. 화산 분화 이후 피해에 대해 지원하는 것도 중요하지만, 사전에 지진계 및 관측 장비를 지원해 천지 백두산 화산체의 지하 마그마 방을 감시하는 과학적 협력 체계를 구축해야 한다.

화산재해 경감 대책 등을 제시해 피해를 최소화하는 방안도 나와야 한다. 우리도 백두산 화산 분화의 정확한 예견을 위한 모니터링 연구 및 화산 분화시 예상되는 화산재해를 최소화하기 위한 연구를 화산학자와 지질학자를 중심으로 진행해야 할 것이다.

폭발의 규모가 클 경우 전 지구적인 환경 변화, 즉 기온의 하강 등이 우려되므로 그 다음해의 농작물 생산에 지장을 초래할 것이다. 이에 대한 대비책도 마련해야 할 것이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/46/2f/27/69462f270feda0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)