- 벌교 읍내의 사진관집 셋째아들로 태어났지만 사진을 본격적인 취미로 삼은 건 불과 4~5년 전부터다. 서울시청과 광화문 등 과거와 현재가 공존하는 곳으로 걸어 나가면 싱그러운 피사체들을 만날 수 있다. 타인의 시선을 전혀 눈치채지 못할 만큼 찰나의 기쁨에 빠져있는 그들을 촬영하면서 그 또한 행복에 젖어든다.

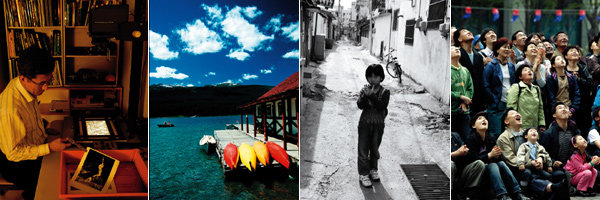

다락방 암실에서 현상 작업 중인 문 교수. 문 교수가 수줍게 꺼내놓은 ‘작품’의 색감과 느낌이 보는 이를 기분 좋게 만든다.

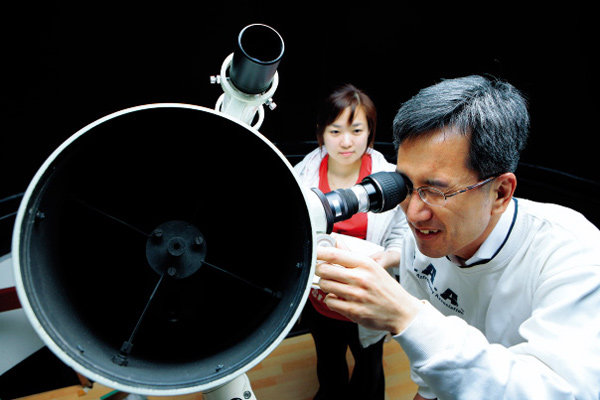

어릴 적부터 천문에 관심이 많았던 문 교수는 몇 해 전까지 서울대 아마추어 천문회(AAA) 지도교수였다. 문 교수 개인이 소장한 쌍안경으로도 종종 별을 관측한다.

“공학을 전공한 것은 우주의 원리를 알고 싶어서였어요. 그런데 전공만으로는 그 해답을 알 수 없더라고요. 결국 ‘내가 왜 이걸 하는가’ 하는 궁극적인 질문으로 돌아가죠. 그래서 책을 읽는데, 옛날엔 여기서 해답을 찾으려 했지만 요즘은 나와 같은 고민을 하는 ‘동지’를 찾는다는 생각으로 책을 보죠.”

연구실 한쪽 구석에 무전기가 있다. 문 교수는 서울대 전기공학과 졸업 후 국비유학생으로 미국 오하이오주립대에 머물던 시절, 아마추어 무선사(HAM) 자격증을 따고 LA 교민은 물론 한국과도 교신하는 데 성공했다. 그런데 가슴 설레는 추억만 남았을 뿐, 귀국한 뒤에는 어디와도 교신할 여유가 없었다고 한다.

벚꽃이 흐드러지게 핀 봄날, 문 교수가 짬을 내 카메라를 들고 나섰다. 세상살이가 각박해졌다지만, 그는 우리가 놓치고 사는 소중한 순간들을 포착해 카메라에 담는다.

“클래식 중에서도 바이올린과 첼로 등 현악을 자주 들어요. 베토벤 사중주를 특히 좋아하는데, 클래식 음악은 책이 미처 전달하지 못하는 메시지를 전하는 힘을 갖고 있더라고요.”

전남 벌교 읍내의 사진관집 아들이던 문 교수가 직접 카메라를 들고 나선 것은 4~5년 전 아내의 권유 때문이었다. 미술에 조예가 깊은 아내는 사진을 취미로 삼으면 정서적으로 안정될뿐더러 외국 출장길에 만난 이국의 풍광을 오래 간직할 수 있지 않겠냐고 했다. 그러고 보니 어릴 적 아버지가 암실 작업을 하실 때 하얀 인화지 위에 마술처럼 불쑥 솟아오르던 사람의 얼굴에 까무러치게 놀랐던 기억이 떠올랐다. 이후 출장길엔 카메라를 꼭 챙기고, 주말이면 옛 도시의 면모를 간직한 광화문 거리 같은 구도심으로 향한다. 그 사이 카메라도 여러 개 장만했다. 라이카, 캐논 EOS5, 롤라이 플렉스(2안 리플렉스) 등 10여 개에 이르는 카메라와 아파트 맨 꼭대기 층이라 덤으로 얻은 다락방에 마련한 간이 암실이 그의 사진에 대한 관심과 애정을 짐작케 한다.

문 교수는 자신의 컴퓨터에 저장해놓은 ‘작품’들을 조심스럽게 꺼내 보였다. 천연색이 자연스럽게 어우러진 캐나다의 풍광, 빗방울 떨어지는 자동차 사이드미러에 비친 젖은 거리, 서울시청 앞 광장에서 해맑게 웃으며 휴대전화로 자신의 모습을 촬영하는 젊은 여인들, 무엇인가에 시선을 빼앗긴 세 노인….

10여 년 전부터 클래식 음악에 푹 빠진 문 교수가 중학생 딸과 함께 애지중지하는 LP판을 살펴보고 있다. 학창시절 엔지니어의 꿈을 키워준 모형 자동차는 요즘도 가끔씩 그에게 활력을 준다.

문 교수는 ‘자연스럽게 드러난 마음의 표현’을 촬영하고자 대개 200mm 망원렌즈를 이용한다. 카메라에 담기는 당사자가 그 사실을 알아채는 순간, 마음의 표현이 더는 자연스러울 수 없기 때문이다. 문 교수는 “앤셀 애덤스와 같은 기술적 완벽성을 갖추고 카르티에 브레송처럼 결정적인 순간을 포착해 찍고 싶다”며 그거야말로 “입신의 경지”라고 말한다. 문 교수가 대학에서 은퇴할 때쯤 사진집을 한 권 완성하면, 그 자신뿐 아니라 아무도 모르는 사이 사진의 주인공이 된 뭇사람에게 큰 선물이 될 듯하다.

“아무 이유 없이 그저 좋고 즐거운 일이 하나쯤 있다면 인생이 행복하지 않겠어요. 제가 관심을 가졌던 여러 취미는 제 삶을 풍요롭게 해주었습니다. 고달프고 힘든 생활의 탈출구가 돼주었는가 하면 제 인생의 꿈을 펼쳐가는 데 도움을 주기도 했지요.”

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)