포털사이트 다음의 메인 페이지 하단에서 유명인의 트위터 글을 실시간으로 확인할 수 있다.

SNS 공습에 포털이 무너진 이유

2011년 1월17일 트위터의 공동창업자 에반 윌리엄스(Evan Williams·39)가 한국을 방문했다. 그는 다음날 한국의 대표 포털 업체인 다음과 NHN(네이버), SK커뮤니케이션즈(네이트) 그리고 통신사인 KT와 LG U+를 방문했다. 이어 다음, KT, LG U+와는 제휴를 맺는다는 발표까지 했다. 이미 국내 유명한 연예인과 정치인, 사회적 유명인사들이 트위터에 올린 글이 화제가 되곤 한다. 주요 대기업과 신문사, 방송사도 트위터에 공식 계정을 만들어 마케팅에 적극 나서고 있다.

페이스북도 예외는 아니다. 한국에 법인을 설립하면서 본격적으로 한국 사용자 챙기기에 나섰다. 사실 트위터와 달리 페이스북은 친구가 금세 확산돼간다. 트위터는 미디어 네트워크로서 가입한 이후 친구 혹은 유명인을 적극적으로 찾아 나서며 팔로를 해야 한다. 물론 활발한 소통을 위해 스스로 열심히 글을 올리면서 팬을 만들어가는 것도 필요하다. 상당한 노력이 있어야 트위터 세상에 발을 들여놓을 수 있다.

반면 페이스북은 여러 도구를 통해서 쉽게 오프라인에서 인연을 맺었던 네트워크를 찾아 친구를 늘려갈 수 있다. 다양한 그룹과 페이지를 통해서 개인 대 개인이 아닌 그룹 간의 소통도 가능하다.

이처럼 저 먼 나라의 서비스인 트위터와 페이스북이 한국 시장에서 선전하고 있다. 이미 20~30대의 대화에 이들 서비스는 주요 이슈로 자리 잡아가고 있다. 그렇다면 한국 포털에는 이러한 서비스가 없을까? 네이버는 ‘미투데이’, 다음은 ‘요즘’이란 서비스로 소셜네트워크서비스(SNS) 시장에 진출했다. 하지만 포털의 자존심에 상처가 갈 만큼 이들 서비스는 크게 주목받지 못하고 있다. 한국에 변변한 지사조차 없는 트위터, 페이스북이 지난해 1년간 200만명을 훌쩍 넘는 사용자를 확보하며 빠르게 성장하는 것과 비교하면 초라한 성적이다. 네이버, 다음의 대문에서 자사 SNS를 적극 홍보하고, 연예인 마케팅을 동원하고 있음에도 시장의 반응은 냉담하기만 하다.

왜일까? 그것은 SNS가 웹이 아닌 모바일 플랫폼에 적합한 서비스이기 때문이다. 2010년 한국 시장에 SNS가 갑자기 뿌리를 내리게 된 이유는 2009년 11월 한국 시장에 상륙한 아이폰과 2010년 본격적으로 보급된 갤럭시S 같은 스마트폰 덕분이다. SNS는 모바일과 궁합이 가장 맞는 서비스다. 즉 국내 포털이 외국산 SNS에 맥없이 무너지는 이유는 모바일이라는 새로운 판에서 새로운 싸움이 시작됐기 때문이다. 그간 경쟁력을 갖추었던 WWW 판이 아닌 새 모바일 판에서 벌어지는 싸움이기에 기존의 경쟁력이 해체된 것이다. SNS에는 모바일에 맞는 게임의 법칙이 필요하다. 한국의 포털은 기존 WWW 체제에서 유효하던 경쟁력과 사고, 게임의 법칙만을 고수하고 있기에 새 판에서 어려움을 겪는 것이다.

카카오톡과 서울버스 앱의 위력

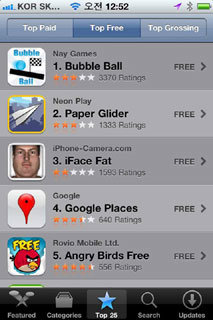

애플의 앱스토어에서 트위터나 페이스북 애플리케이션은 항상 상위에 올라 있다.

서울버스 앱은 고등학교 2학년 학생 혼자서 개발한 반면, 다음지도 앱은 수십 명의 전문 인력이 동원돼 만들어졌다. 두 앱의 용도는 조금 다르지만, 사용자의 스마트폰에서 이 두 앱은 비슷한 비중으로 사용되고 있다. 작은 벤처기업이 만든 앱인 카카오톡은 유사한 기능을 가진 앱으로는 다음의 마이피플과 네이트의 네이트온UC가 있다. 하지만 카카오톡은 600만명이 가입할 만큼 돌풍을 일으키고 있다. 포털의 지배력을 모바일에서는 전혀 느낄 수 없다.

스마트폰에는 수많은 앱이 서로 평등하게 존재한다. 기존의 웹처럼 모든 시작이 포털사이트의 대문을 거치는 것이 아니라, 수많은 작은 문이 존재하고 있다. 스마트폰의 홈 화면에 등록된 작은 개별 문을 통해서 서비스를 접하게 된다. 그것이 모바일의 특징이다.

14세 소년이 만든 게임 ‘버블 볼’은 2011년 1월 애플 앱스토어 무료 랭킹 1위에 올랐다.

2011년 1월 앱스토어에 갑자기 ‘버블 볼’이라는 아주 간단한 게임 하나가 등록됐다. 그런데 그 게임이 다운로드 200만건을 넘어서며 앱스토어 무료 랭킹에서 1위에 등극한다. 더 놀라운 것은 그 게임을 미국 유타주 스패니시 포크 지역에 사는 로버트 네이라는 이름의 14세 소년이 만들었다는 점이다. 그전까지만 해도 수십 명의 개발자가 만든 앵그리 버드(Angry bird)라는 게임이 1위였는데, 소년 한 명이 만든 게임이 그 위로 올라선 것이다.

스마트폰에서는 이 같은 변화가 하루가 멀다 하고 일어나고 있다. 물론 이 변화가 앞으로 계속되지는 않을 것이다. 10년 전의 웹처럼, 시장 진입기에 있는 스마트폰에서 수많은 서비스의 흥망성쇠가 빠르게 진행되고 있다. 이러한 변화는 2011년 한 해 더욱 가속화하면서, 점차 경쟁력 있는 몇몇 서비스만이 살아남을 것이다. 하지만 웹에서처럼 포털사이트 2,3개로 집중되기보다는 10개 이상의 서비스로 분산돼 수렴될 것이다. 그것이 모바일이 가져다준 새로운 게임의 법칙이다. 빅3, 파레토 법칙보다는 롱테일 법칙이 지배하는 것이 모바일 시장이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)