- ‘웰빙’만큼 중요한 ‘웰다잉’

- 죽음준비학교에 은퇴자 몰리는 이유

- 가족 없어도 ‘고독사’ 하지 않게 도와주는 토털 서비스

- 평화롭고 아름다운 죽음 준비하기

“내 간(肝)에 종양 10개가 있고 의사들은 석 달에서 여섯 달쯤 살 수 있을 것이라고 하는데, 그 말을 들은 지 한 달이 지났으니 계산은 각자 알아서 하기 바랍니다.”

췌장암으로 시한부 선고를 받은 46세의 랜디 포시 카네기멜런대 컴퓨터공학과 교수는 2007년 9월 학생과 동료들 앞에서 이렇게 말하는 것으로 ‘마지막 강의’를 시작했다. “내가 침울하지 않아서 실망했다면 미안하다. 죽음의 신을 골탕 먹이는 방법은 오래 사는 게 아니라 잘 사는 것”이라고 말한 그는 “아직 어린 세 자녀가 해변으로 밀려온 유리병 속에서 편지를 발견하듯 훗날 이 강의의 동영상을 보며 아버지가 자식들을 얼마나 사랑했는지를 알게 되길 바라는 마음으로 이 강의를 한다”고 밝혔다. 죽음준비교육 전문가들은 랜디 포시의 이 강의를 죽음준비의 모범 사례로 꼽는다. 죽음을 두려워하지 않고 당당하게 맞이하면서 자신의 삶을 정리하고 아내와 자녀에게 아름다운 기억을 선물했기 때문이다. ‘인간다운 삶과 죽음’에 대해 연구하는 오진탁 생사학(生死學) 연구소장(한림대 철학과 교수)은 “죽음 없는 삶은 있을 수 없다. 갑자기 죽음이 찾아와도 편안히 맞으려면 평소 잘 준비해야 한다”고 말한다.

죽음을 준비해야 하는 이유

시립노원노인종합복지관의 죽음준비학교에서 한 수강생이 자서전을 쓰며 자신의 삶을 돌아보고 있다.

일본에서도 몇 년 전 베이비붐 세대인 ‘단카이(團塊) 세대’(1947~49년 출생)의 은퇴와 함께 ‘종활(終活·슈카쓰)’ 열풍이 시작됐다. ‘인생의 종말을 준비하는 활동’ 정도로 풀이할 수 있는 신조어다. ‘고독사(孤獨死)’가 사회문제로 대두된 일본에서는 매년 3만 명 이상의 노인이 아무도 없는 집에서 홀로 죽음을 맞는다. 비혼·사별·황혼이혼 등 여러 가지 이유로 가족 및 사회와의 인적 네트워크가 끊어진 이들이 사망 후 수개월에서 수년이 지난 뒤 비로소 발견되는 일도 흔하다. 이들 중 상당수는 끝내 시신을 수습하거나 장례를 치러줄 사람을 찾지 못한다. 이런 상황에서 ‘종활’ 열풍은 죽음 관련 산업의 성장을 가져왔다. 2010년 가을 출간 3개월 만에 5만 부가 팔릴 만큼 인기를 모은 ‘엔딩 노트’는 죽음을 준비하는 사람이 자신의 재산 상황과 상속 및 기부에 대한 뜻, 원하는 장례 형태, 가족에게 하고 싶은 말 등을 기록할 수 있도록 만든 책. 이 책의 성공 이후 일본에서는 유사한 서적 출간이 이어지고 있다.

사망 이후 자신의 시신 처리나 유품 정리를 해줄 가족 및 친지가 없는 사람에게 예약을 받아 관련 서비스를 제공하는 업체도 성업 중이다. 이 중 도쿄 오사카 후쿠오카 등 일본 내에 5개 지점을 둔 유품정리 전문 업체 ‘키퍼스’는 2010년 ‘키퍼스 코리아’라는 이름으로 국내에도 진출했다. “천국으로의 이사를 도와드립니다”라는 캐치프레이즈를 내건 이 회사의 김석중 대표는 “부인과 사별한 뒤 홀로 지내왔다는 할아버지가 전화를 걸어‘여기에 부탁하면 정말 내가 죽은 뒤 다 알아서 해주느냐’고 물으신 적이 있다”며 “고객이 원할 경우 유품 정리뿐 아니라 장례업체 소개, 상속 상담, 차량 폐차, 부동산 매매, 시취(屍臭) 제거 등 사망 후 필요한 모든 서비스를 제공한다”고 밝혔다.

최근에는 생전에 가입해두면 사망 후 고인의 시신 화장 및 장례 과정에 참관하는 것부터 유품 정리, 상속 집행 관리까지, 유족이 할 일을 모두 책임지겠다는 업체도 문을 열었다. 유언장 작성 및 공증, 관리 등까지 포함돼 있는 이 회사의 고급 프로그램 가입비는 275만 원이다.

‘고독사’를 넘어

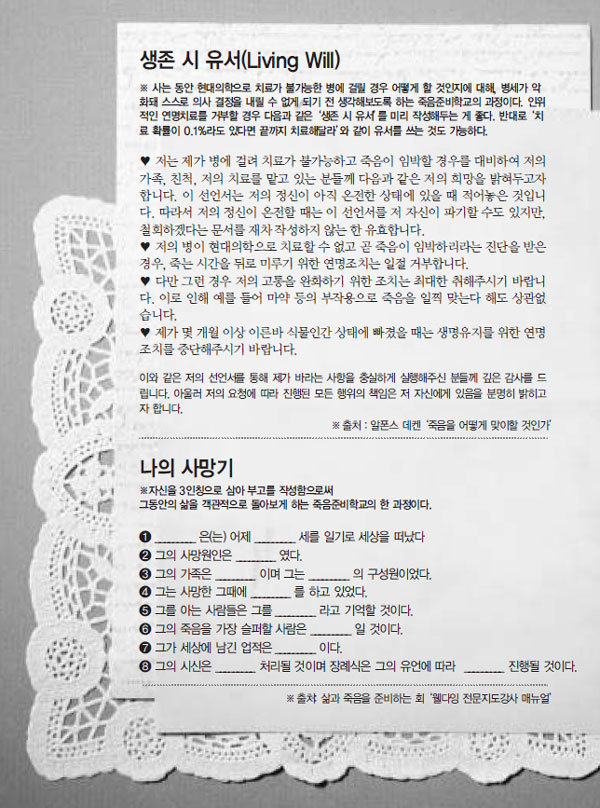

오진탁 생사학 연구소장은 가족이 있는 사람이라도 ‘웰다잉’을 위해서는 자신이 어떤 식으로 임종을 맞고 싶은지, 장례식과 제사 등 추모 행사는 어떻게 할 것인지 등을 밝히는 유언장을 작성해두는 게 좋다고 말한다. 오 연구소장은 “어느 날 갑자기 유언도 못한 채 사망하는 일이 생길 수 있는 만큼 해마다 연초 혹은 연말에 유서를 쓰고 1년에 한 번씩 수정할 부분이 있는지 검토하는 게 좋다”고 조언했다.

작가 한말숙 씨가 2003년 한 잡지에 공개한 생전 유언장은 이렇다.

“1. 수의는 엄마가 준비해둔 것으로 입혀라. 만일 미처 엄마가 준비를 못했으면, 연옥색 나이트가운(100% 면), 흰 레이스가 달린 캡, 손발도 같은 레이스로 써라. 할머니도 그렇게 하셨다. 2. 장례식은 병원 영안실, 가족장으로 검소하게. 아빠의 음악을 아주 작게 들리게 해라. 찬송가 독경 다 필요 없고 영정 앞에는 헌화한 꽃만 두어라. 절할 때는 재래식으로 해라…”

한 씨는 죽음 이후 자녀에게 바라는 점 일곱 가지를 이렇게 번호를 붙여가며 구체적으로 적었다. 유언은 일반적으로 이렇게 자유롭게 남기면 된다. 하지만 사후에 상속 재산을 둘러싸고 유족 간에 다툼이 생길 소지가 있을 경우 공증을 받아두는 게 좋다.

유언의 효력

2003년 자녀가 없는 고 김운초씨가 사망했을 때 유족인 친동생과 고인의 거래 은행이 송사를 벌인 것처럼 상속을 둘러싼 분쟁은 언제든 발생할 수 있다. 당시 유족은 장례 후 고인의 거래 은행에 예금 출금을 요청했다. 그러나 고인의 대여금고에서 전 재산을 모 대학에 기부한다는 내용의 유언장이 발견되자 은행은 이를 근거로 출금 요청을 거부했고, 유가족은 “유언장에 날인이 없어 민법이 정한 자필유언장의 요건을 갖추지 못했다”며 은행 측에 예금반환 청구소송을 냈다. 재판부는 유가족의 손을 들어줬다.

최근에는 이런 문제를 피하기 위해 금융권의 유언신탁(遺言信託) 등 전문적인 서비스를 이용하는 이가 늘고 있다. 유언신탁이란 생전에 금융사를 방문해 전문가들의 도움을 받아 유언장을 작성한 뒤 은행 금고에 보관해두다가 사후 은행이 집행하도록 하는 제도다. 이렇게 하면 상속 전문 변호사를 선임해 유언장을 작성한 것과 동일한 법적 효력이 생긴다. 소정의 수수료를 부담하면 유언장을 도중에 수정할 수도 있다.

지난 3월 통계청이 발표한 ‘인구·가구 구조와 주거특성 변화’에 따르면 우리나라의 1인 가구 수는 1995년 164만2000가구에서 2010년 414만2000가구로 가파르게 늘고 있다. 특히 65세 이상 인구의 25.7%, 70세 이상의 39%가 혼자 산다. 이에 따라 ‘죽음에 대한 준비’의 중요성은 점점 더 커질 것으로 보인다. 죽음준비학교의 교훈은 ‘메멘토 모리(Memento mori·죽음을 기억하라는 뜻의 라틴어)’다. 죽음을 기억하며 지금, 여기에서의 삶을 훨씬 값지게 살자는 의미에서다. 아직 죽음에 대해 깊이 생각해보지 않은 이라면 ‘나의 죽음기’를 써보며 내 삶 어딘가에서 기다리고 있을 ‘죽음’에 대한 준비를 시작해보면 어떨까.