시리아엔 시아파 모스크(회교사원)도 건재한다. 이란의 지원으로 지은 이 모스크 안에는 마호메트의 딸 무덤이 있다.

암만 시내를 벗어난 합승택시가 차 머리를 북쪽으로 향한 채 끝없는 사막길을 1시간 반쯤 달리자 신기루처럼 모래언덕에 우뚝 솟아오른 국경검문소가 앞을 가로막는다.

요르단의 출국수속은 간단히 끝나고 시리아 입국수속 차례가 되었다. 다른 승객들의 여권은 서슴없이 쾅쾅 스탬프가 찍히는데 내 여권을 들고 사라진 창구의 국경수비대원은 나타나질 않는다.

한참만에 나타난 군인이 사무실 안으로 들어오라는 손짓을 한다. 초청장과 나의 입국 목적이 틀리다며 지루한 심문이 시작되었다. 고개를 돌려 창구를 보니 택시기사와 동행한 승객들이 걱정스런 표정으로 나를 쳐다본다. 거의 1시간이 지났을 무렵 화장실에 다녀오겠다며 밖으로 나와 택시 운전기사에게 말했다.

“나 때문에 지체돼서 미안하다. 금방 끝날 것 같지 않다. 트렁크 속의 내 보따리를 내려주고 너희들은 출발해라.”

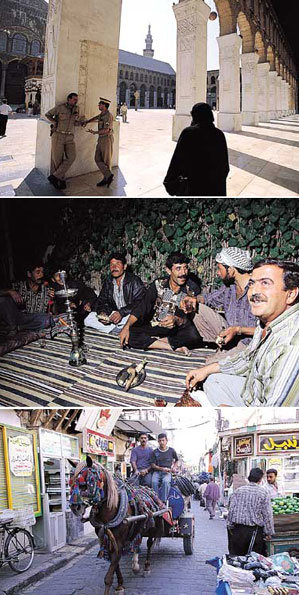

스피드광이었던 아사드의 맏아들 바실이 자동차 사고로 죽은 지 6년이 넘었는데도 그의 초상화가 시리아 곳곳에 붙어 있다. 시리아 군인들이 한가로이 물담배를 피우고 있다. 치즈장수 할머니 함다(왼쪽부터)

시리아의 수도 다마스쿠스 복판에 있는 오마야드 모스크는 '이슬람 건축의 빛나는 보석'으로 불린다. 시골동네 사람들이 마당에 카펫을 깔아놓고 둘러앉아 차를 마시고 옥수수를 먹고 물담배를 피우며 고된 농삿일의 시름을 밤하늘에 날려버린다. 시리아 북부 항구도시 라타키아의 마차 탱크로리가 골목을 유유히 누빈다.(위 부터)

“우리 걱정은 하지 마라, 미스터 조.”

“다마스쿠스에서 만나기로 한 약속을 전화로 늦춰놨다.”

“밤을 새우더라도 우리는 함께 가야 한다.”

또다시 사무실에서 끝없는 심문이 이어지기를 거의 3시간, 마침내 입국 스탬프를 받아들고 나오자 석양에 벌겋게 물든 운전기사와 승객들은 활짝 웃으며 내 손을 잡는다.

“다마스쿠스에 가서 저녁을 사겠다.”

그들은 나의 제의를 한사코 사양하며, 어둠이 내리는 길가 구멍가게에서 목을 축이는 것으로 대신했다. 나는 운전사에게 “나 때문에 손해가 크다. 내가 보상하겠다”고 하며 30달러를 건넸다. 그러자 그는 깜짝 놀라며 5달러짜리 하나만 집어들고 25달러를 돌려주는 것이다.

다마스쿠스 길가에서 그들은 한사람씩 나를 껴안고 “당신은 나의 친구”라는 말 한마디를 조용히 던지고 어둠속으로 사라졌다.

기원전부터 오리엔트의 정치, 경제, 문화, 종교의 중심이었던 다마스쿠스. 그 옛날 실크로드의 대상들이 모여 중국 비단을 흥정하던 하리카 거리는 지금도 직물상인들로 시끌벅적하다.

조그만 2층 건물 위층에 ‘G.S텍스타일’이라는 회사 간판이 붙어 있다. 유일한 우리 교민 이규상씨가 처자식을 서울에 두고 국교도 없는 이 나라에 혼자 와서 옷감 중계무역을 하고 있는 곳이다.

좁은 사무실은 열띤 상담으로 후끈 달아올랐다. 현지인 직원 바샤르가 천을 펼쳐들고 열을 올리고 아랍상인 두 사람은 또다시 값을 깎자고 늘어진다. 이규상씨는 즉석에서 우리나라로 국제전화를 걸어 메이커의 바닥 가격을 애원해 본다.

그때 노크도 없이 문이 삐그덕 열리며 양동이를 든 할머니 한 분이 들어와 온갖 천으로 발디딜 틈도 없는 사무실 바닥에 주저않는다.

가을이 되면 길가엔 즉석 석류주스 장사가 호황을 누린다. 다마스쿠스의 브래지어 가게 (왼쪽부터)

양동이를 들고 온 할머니는 치즈장수다. 이쯤 되면 치즈장수 할머니에게 화풀이 고함이라도 쏟아질 만한데, 바샤르는 조용히 커핏잔을 여럿 들고 와 미소를 보내며 그 치즈 할머니에게도 한잔 건네는 것이다.

30대 초반의 바샤르는 이규상씨 밑에서 일을 하지만 시리아 대학을 나온 지식층 젊은이다. 이규상씨의 얘기를 들어보자.

어느날, 40대 초반으로 보이는 여자가 아이를 업고 사무실로 들어와 바샤르와 오랜 시간 얘기 끝에 함께 나갔다. 바샤르는 그녀의 집에 다녀온 것이다. 남편은 죽고 아이들 다섯을 키우는 그녀에게 바샤르는 큰아들이 돈벌이할 수 있을 때까지 매달 일정액을 주기로 했다 한다.

그 여자와 바샤르는 서로 처음 보는, 아무 연고도 없는 사이라는 것이다. 매달 일곱 사람이 찾아오는데 미소를 머금은 바샤르는 그들에게 기다렸다는 듯이 돈 봉투를 준다는 것이다. 다섯은 선친으로부터 물려받은 사람들이고 두 사람은 바샤르 자신이 선정했다. 이규상씨의 얘기는 이어진다.

“시골길을 가다가 길을 물으면 붙잡혀 집에 들어가 최소한 커피와 차 한잔, 어떤 때는 식사까지 대접받을 각오를 해야 합니다. 절대로 길만 가르쳐주지 않습니다. 아랍인들이 배타적이고, 호전적이고, 이기적이고, 독선적이라는 고정관념은 전적으로 기독교 바탕 위에 형성된 서양문화로부터 우리가 세뇌되었기 때문입니다.”

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)