- 조선시대에는 자신의 집안은 물론 다른 집안의 족보에도 해박해야 제대로 된 양반으로 대접받았다. 지금도 영남지역, 특히 유교문화의 뿌리가 남아 있는 안동에서는 족보를 연구하는 보학의 유풍이 면면히 이어지고 있다. 그 가운데서도 40대의 젊은 보학 연구가인 서수용 선생은 영남의 집안과 문집에 대해 가장 많이 아는 인물로 인정받는다. 그는 “전통을 읽어내는 독해법 중 하나가 보학”이라며 “보학을 알아야 한국 사회를 알 수 있다”고 강조했다.

“입향조(入鄕祖·그 지역에 처음 들어온 조상의 이름)가 어떻게 되는가, 불천위(不遷位·4대가 지나도 위패를 옮기지 않고 계속 모시는 제사)는 어떻게 되는가, 갈장(碣狀)은 누가 썼는가, 몇 대조 할아버지가 언제 과거에 합격했고, 어떤 상소문을 썼다가 파직되어, 어디로 유배를 갔는가, 유배를 갈 때 어떤 문집과 시를 남겼는가….”

“갈장은 누가 썼는가?”

이런 대화를 주고받으며 상대방의 보학에 대한 지식을 은연중에 살폈다. A급인가, B급인가, 아니면 C급인가를 알아보는 것이다. 대화에 등장하는 용어 자체를 못 알아들으면 C급으로 판정한다. 예를 들면 ‘갈장’이라는 용어도 하나의 지뢰로 작용할 수 있다. “갈장을 누가 썼습니까?” 하고 물었을 때, 상대방이 이 말이 무슨 말인지 못 알아듣고 어리벙벙한 표정을 지으면 ‘이 사람은 C급 정도구나!’ 하고 짐작한다. 그 다음부터는 대화의 수준을 확 내려버린다. ‘갈장’은 사대부가 죽은 뒤에 비석에 새기는 묘갈명(墓碣銘)과 그 사람의 평생 이력을 정리한 행장(行狀)을 합쳐서 부르는 말이다. 이러한 전문용어를 구사하면서 은연중에 상대방의 ‘보학적 교양’ 정도를 테스트했다.

하지만 요즘에는 보학의 효력과 권위가 거의 사라졌다. 복고 취향의 골동품이 되어버렸다고나 할까. 그러나 자세히 살펴보면 기호(畿湖)지방보다는 상대적으로 영남지역에 아직도 보학에 대한 교양이 남아 있음을 알 수 있다. 영남 가운데서도 특히 유교문화의 뿌리가 남아 있는 안동에는 보학의 유풍이 여전히 끊어지지 않고 있다.

1980년대 초반의 일이다. 정부의 고관대작이 안동의 어느 종가를 방문했는데, 종손은 다과상을 차려낸 뒤 유림집안의 관례대로 보학에 관한 이야기로 점잖게 수인사(修人事)를 시작했다. 종손이 몇 마디 건네봤지만 그 고관대작은 무슨 말인지 도대체 알아듣지를 못했다. 10여 분 이야기를 나누다가 도저히 대화가 안 된다고 판단한 그 종손은 “중요한 약속이 있어 어디 가봐야 한다”며 자리에서 일어났다고 한다.

현재 벼슬은 고관대작이지만 보학을 모르는 사람과는 오래 이야기하기 싫다는 재야 선비의 의사표시였다. 아마도 그 고관대작은 영문을 몰랐을 것이다. 일반인의 시각에서 보면 이해할 수 없는 행동이지만, 보학을 중시하던 양반 집안의 후손으로서는 할 만한 처신이었다. 상대방의 벼슬이 높다고 해서 무조건 굽실거리지 않겠다는 기개이기도 했다. 이처럼 보학은 선비 집안의 후손이 지니는 남다른 자존심의 원천이다.

필자는 1980년대 후반 대학원을 다니면서 보학에 관심을 갖기 시작했다. 필자의 전공이 불교민속학이라 유교적인 보학과는 거리가 있었지만, 우연한 기회에 당시 우리나라 보학의 대가이던 송준호 교수의 강의를 들으면서 흥미를 갖게 됐다. 송 교수의 지론은 보학을 알아야만 조선 사회의 속살을 제대로 이해할 수 있다는 것이었다. 보학을 중심으로 한국 사회 특유의 문중(門中)이 형성되고, 이 문중을 알아야만 조선 사회의 혼맥과 학맥, 그리고 당쟁이 어떻게 돌아갔는지 이면을 들여다볼 수 있는 안목이 생긴다는 것.

하지만 보학은 정식 교과과목으로 개설돼 있는 것이 아니었다. 발로 뛰어 보학에 밝은 재야의 원로들을 만나봐야 했다. 직접 현장답사를 다니면서 취재해야 공부할 수 있다는 점이 필자의 마음에 들었다. 당시는 ‘필드가 선생이다’는 나름대로의 신념이 형성되는 시기였다. 책에 나오는 것 같으면 누구나 다 할 수 있는 게 아닌가.

40대 영호남 보학자의 만남

이때부터 여러 집안을 찾아다니며 보학에 대한 영양분을 섭취하기 시작했다. 공부과정에 무식이 탄로나 당황한 경험도 여러 번이고, 명문가 후손에게서 문전박대를 당하기도 했다. 우여곡절을 겪으며 이삭 줍기를 하다보니 시간이 흐를수록 노하우가 쌓였다. 이렇게 해서 필자가 쓴 책이 2002년에 펴낸 ‘500년 내력의 명문가 이야기’다. 책을 내니 좀더 완성도를 높여야겠다는 욕심이 생겼다. 그러자면 필드의 전문가를 만나는 일이 공부의 첩경이다.

하지만 21세기가 되니 보학 이야기를 나눌 만한 사람들이 대부분 사라졌다. 송준호 선생도 2004년 작고하셨다. 70∼80대 원로만 몇 분 남아 계실 뿐이다. 호남지역 보학의 대가로는 창평 고씨 집안인 고홍석(高洪錫) 선생이 계시고, 전주에는 교장으로 정년퇴직한 양만정(揚萬鼎) 선생이 계신다. 이 두 분은 내로라하는 명문 집안의 혼맥과 학맥, 유배지, 문집, 한시, 묏자리, 벼슬 등을 해박하게 꿰고 있다.

전남 장성의 손룡(巽龍)에 사는 변시연(邊時淵) 선생 또한 보학의 대가다. 변 선생이 펴낸 한적(漢籍) 문집만도 51권이나 될 정도로 한학의 전문가이기도 하다. 젊을 적부터 영남권의 유림과 교분이 두터워 호남은 물론 안동지역의 보학에도 해박하다. 하지만 이제 84세의 고령이라 언제 가실지 모른다. 이분들이 작고하시면 어디 가서 보학을 배워야 할지 막막하다.

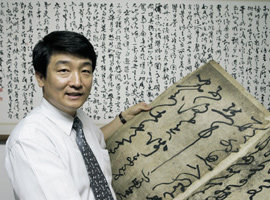

그러니 40대 중반의 ‘새파란’ 나이인 필자 연배는 어디 가서 이 분야의 이야기를 나눌 것인가. 같이 놀고 싶어도 놀 사람이 없다. 필자 또래의 젊은 사람은 어디 없는가. 40대 중반의 영남 보학자는 어디 없는가 하고 물색하다가 만난 인물이 바로 서수용(徐守鏞·44) 선생이다. 그는 안동대 한문학과를 졸업하고 성균관대에서 석·박사과정을 수료했다. 현재는 고전 번역에 몰두하고 있다. 특히 영남권의 문집과 집안에 대해서 빼어난 안목을 가지고 있다. 그는 원로를 제외한 40대 연령층 가운데 영남지방의 보학을 가장 많이 알고 있는 사람으로 판단된다.

그의 보학은 소극(小極) 서주석(徐周錫·1926~97) 선생으로부터 연원(淵源)했다. 서주석 선생은 영남의 보학, 특히 안동 일대의 사대부 집안에 대해서 상세하게 꿰고 있던 재야 보학자다. 그 연구물 중 하나가 ‘안동문화산책’(2001)이라는 저술이다. 기호지방에 송준호 교수가 있었다면 영남에는 서주석 선생이 있었다고 해도 과언이 아니다. ‘안동문화산책’의 앞장에는 송준호 교수가 서주석 선생을 추모하는 글이 실려 있다. 지금은 두 분 다 고인이 됐지만 생전에는 교류가 무척 깊었다. 누가 알아주지도 않는 외로운 학문인 보학을 하고 있다는 공감대가 두 분을 연결하는 촉매제로 작용했을 것이다.

서주석 선생은 1980년대 초반부터 생업에서 한 걸음 물러나 보학 연구에 전념했다. 세상을 떠나기 전까지 20년 동안 영남지역의 명망 있는 집안과 유적지를 두루 답사했고, 그 결과를 꼼꼼하게 정리하는 데 열정을 쏟았다. 서수용 선생은 바로 서주석 선생에게서 보학을 배운 사람이다. 이렇게 놓고 보면 필자는 호남의 송준호 선생에게서 보학의 세례를 받았고, 서수용 선생은 영남의 서주석 선생에게서 전수 받은 셈이다. 21세기에 40대 영호남 보학자 둘이 만나 보학과 유림, 그리고 고전번역에 대한 이야기를 나눴다. 관중도 없고, 박수도 없고, 후원자도 없는 썰렁한 스탠드지만 우리는 보학이라는 축구공을 차면서 실컷 놀아보았다.

안동 김씨는 서울 사람들?

먼저 필자가 장광설을 늘어놓았다. 인터뷰에서 질문자는 되도록 짧게 말하고, 답변하는 사람이 길게 말하는 것이 원칙이다. 하지만 이번만큼은 그러지 않기로 했다. 들어줄 만한 귀를 가진 사람을 만나면 장광설이 용인된다고 생각한다.

-한국의 아킬레스건인 지역감정의 근원부터 이야기해보자. 삼남 지방이라 하면 충청, 경상, 전라 지역을 일컫는다. 이 가운데 충청도는 광복 이후 산업화가 진행되면서 지리적으로 서울과 가까운 탓에 급속하게 서울문화권으로 흡수된 감이 있다. 비교적 덜 흡수된 지역이 지리적으로 서울과 떨어져 있는 영남과 호남이다. 긍정적인 의미에서 지역적 색깔이 보존될 수 있었다는 이야기다.

그런데 영호남은 1960년대 후반부터 지역감정으로 서로 대립하는 관계로 접어든다. 영호남의 지역감정은 박정희 대통령이 집권하면서 시작됐다. 박통의 공과(功過)가 있는데, 그 과(過) 중에서 가장 큰 것이 지역감정의 조장, 즉 ‘호남 차별’이라고 생각한다. 이후로 5·6공을 거치면서 계속 영남 출신 대통령이 배출되자 이 지역감정은 골이 깊어진 감이 있다. 호남 사람들은 박통에서부터 YS정권에 이르기까지 35년 동안 차별받았다고 생각한다. 즉 지역개발, 인사, 교육, 행정 모든 분야에서 호남은 소외됐고 낙후됐다고 보는 것이다. 조선시대는 물론 광복 이전까지 한반도에서 물산이 가장 풍부한 지역이던 호남이 상대적으로 낙후된 것은 ‘영남 정권 35년’ 때문이라고 여긴다.

그 소외감이 지금 호남 사람들의 가슴에 응어리져 깊숙이 박혀 있다. 그러다보니 일부 호남인들에겐 ‘호남은 신라가 삼국통일을 한 이후 1000년이 넘는 동안 계속해서 영남에 눌려 살아왔다’고 하는 ‘호남피해사관(湖南被害史觀)’으로까지 비약될 정도다. 고려를 거쳐 조선 시대까지 영남이 계속 패권을 차지했다고 생각하는 사람이 많다. 조선왕조의 왕가는 전주 이씨다. 조선왕조가 전주(全州)에 관향(貫鄕)을 둔 전주 이씨 이성계에 의하여 개창됐지만 후기로 오면서 안동 김씨가 세도를 쥐고 안동 사람들이 계속해서 요직을 다 점령했다고 생각하는 것이다. 조선 후기는 안동 김씨의 시대였다고 해도 과언이 아닐 만큼 그 집안의 정치, 사회, 문화적 영향력은 지대했다. 안동이 바로 영남 아닌가.

그런데 사람들은 안동이라는 관향 때문에 안동 김씨를 경상도와 연결하는데, 따지고 들어가면 안동 김씨들은 서울 사람들이다. 족보에만 관향이 ‘안동’으로 기재되어 있을 뿐 실제로 거주한 곳은 서울, 구체적으로 서울의 장동(莊洞)이다. 장동은 경복궁의 서북쪽을 가리킨다. 지금의 청와대 근처인 청운동과 옥인동 근방이다. 간송미술관의 최완수 선생이 쓴 ‘겸재의 한양진경’(동아일보사 刊)에 보면 당시 장동에 자리잡고 살던 안동 김씨들의 화려한 저택에 대한 설명이 나온다. 대표적인 저택이 청풍계(淸風溪)다. 현재 종로구 청운동 52번지 일대의 골짜기다. 병자호란 때 강화도를 지키다 순절한 선원(仙源) 김상용(金尙容·1561∼1637)의 별장이 있던 곳이다. 지금은 청운초등학교와 고 정주영 현대그룹 회장의 저택을 비롯한 몇 개의 터로 분할됐다.

‘맑은 바람이 불어온다’는 의미를 지닌 청풍계는 서울에 살던 안동 김씨들의 본거지였다. ‘안동 김씨 200년 집권과 60년 세도의 산실’이었다. 김상용은 바로 청음(淸陰) 김상헌(金尙憲·1570∼1652)의 친형이다. 김상헌은 병자호란 때 대청(對淸) 강경파에 속한 대표적인 인물이다. 대청 강경파는 이후 전개된 당쟁사에서 명분과 아울러 권력도 잡았다. 그가 청나라에 잡혀갈 때 지은 “가노라 삼각산아, 다시 보자 한강수야!”는 인구에 회자되는 시다. 안동 김씨의 기반은 바로 이 걸출한 두 형제가 세간에 이름을 날리면서 시작된 것이고, 그 기반이 서울의 장동 일대였다. 엄밀하게 말하면 ‘안동 김씨’가 아니라 ‘장동 김씨’라고 해야 맞다. 실제로 ‘장김(莊金·장동 김씨)’이라고 부르는 사람도 많다.

호남 차별 35년, 영남 차별 200년

한국의 족보에 기입하는 관향 또는 본관(本貫)이라는 용어는 한번 경주 김씨면 그 사람이 평양에서 300년을 살았더라도 족보와 묘비명에 ‘경주 김씨’라고 기재한다. 이를 읽는 사람이 보면 경주에서 살았던 것으로 오해하기 쉽다. 실제로는 평양 사람이지만 외부인들은 경주 사람으로 인식한다. 안동 김씨도 같은 맥락이다.

조선 후기 안동 김씨의 패권과 세도는 경상도 사람들이 누린 게 아니라 서울 사람들이 누린 것이다. 대략 1700년대 중반부터 서울에 모든 인물과 권력, 재력이 집중됐다. 물론 수도이니까 예전부터 집중되는 현상은 있었지만 ‘장김’을 비롯한 노론 일당의 집권이 계속되면서 서울 집중에 가속도가 붙었다. 예전에는 정권교체가 자주 이뤄져 실권한 당파 사람들은 지방에 내려가 살았다. 교체가 되면 이긴 당파는 서울에 살았지만 패한 당파는 낙향하여 살 수밖에 없었기 때문이다.

조선 후기 200년 동안 승리한 당파는 기호(畿湖)에 기반을 둔 노론(老論)이다. 기호학파가 서울을 점령했다는 이야기다. 반면에 정권투쟁에 패해서 지방으로 몰린 당파는 경상도에 근거를 둔 남인(南人)이다. 경상도 남인, 즉 영남학파는 안동을 비롯한 경상도 산촌에서 대략 200년 동안 고픈 배를 부여잡고 살아야 했다.

서수용 선생은 보학자의 장점으로 ‘정년퇴직이 없고 연륜이 쌓일수록 권위가 높아지는 것’을 들었다.

안동 일대에서 손꼽히는 명문이 퇴계 선생의 진성(眞城) 이씨 집안, 서애 유성룡의 풍산(豊山) 유씨, 학봉 김성일의 의성(義城) 김씨 집안이다. 의성 김씨 학봉파(鶴峯派) 후손의 이야기를 들어보면, 조선 숙종 이후 이 집안에서 가장 높은 벼슬을 한 것이 ‘참의(參議)’라고 한다. 지금의 차관보(次官補)에 해당한다. 정부 중앙부처 1급 국장급이다. 영남에선 참의 벼슬이 아주 높이 올라간 경우이고 대부분은 ‘교리(校理)’ ‘정언(正言)’ ‘장령(掌令)’ ‘사간(司諫)’ 벼슬에 그쳤다. 정부 부처의 과장급 정도 되는 벼슬이다.

대부분의 영남 선비들은 평생 벼슬을 못하고 강호의 처사(處士)로 인생을 끝냈다. 그러니 얼마나 원망이 많았겠는가. 능력이 아니라 출신지역 때문에 당한 불합리한 차별이었다. 집권층인 노론에 의해 경상도의 남인이 철저하게 견제를 받았음을 엿볼 수 있다. 따라서 조선 후기는 지역차별의 정치사였다고 할 수 있다. 그 차별 기간이 대략 200년이다. 근래 호남차별이 35년이라면, 조선후기 영남차별은 200년이다. 안동에서 바라보는 안동 김씨에 대해서 이야기해달라.

권력 쥔 ‘장김’, 안동에선 ‘왕따’

“안동 김씨 집안은 안동에서 대략 두 지역에 나뉘어 산다. 하나는 안동에서 영천 쪽으로 가다보면 나타나는 길안면 묵계리다. 산수가 아름다운 묵계리에는 묵계서원(默溪書院)과 만휴정(晩休亭)이 있다. 보백당(寶白堂) 김계행(金係行·1431∼1517)이 무오사화를 겪은 후 정치에 환멸을 느끼고 안동에 내려와 살던 곳이다. 보백당은 청렴결백해 안동의 청렴한 선비상을 정립한 인물이다. 만휴정은 보백당이 죽으면서 남긴 유훈으로 유명하다. ‘오가무보물 보물유청백(吾家無寶物 寶物惟淸白)’이라는 편액이 그것이다. ‘우리 집안에는 보물이 없다. 보물은 오로지 청백뿐이다’는 정신이다. 보백당의 후손은 대대로 향리에서 학문을 연마하며 소박하게 살았다. 안동 김씨라 해도 벼슬을 하지 못했기 때문에 권력과는 별 관련이 없다.

벼슬을 많이 한 쪽은 소산(素山)에 살던 안동 김씨다. 종가인 ‘양소당(養素堂)’과 풍산 들판이 바라다보이는 ‘삼구정(三龜亭)’이 있는 곳이다. 바로 이 소산에서 안동 김씨의 수장이라 할 수 있는 청음 김상헌이 태어났다. 서울 장동에 살던 안동 김씨의 뿌리가 소산이다. 비록 서울에 살기는 했지만, 문중 행사가 있으면 서울의 장김들이 이쪽 안동 소산에 내려오곤 했다.

하지만 조선 후기 안동의 전체적인 분위기는 남인이 지배했다. 퇴계 선생의 문하가 모두 남인이었음을 감안해야 한다. 노론이던 소산의 안동 김씨들은 안동 사람들과 따로 놀 수밖에 없었다. 당색이 달랐기 때문이다. 서울의 권력은 장김들이 잡고 있었지만, 고향인 안동에 와서는 그렇게 할 수 없었다. 물론 서울과 연계돼 있었기 때문에 소산의 김씨들이 중앙정부와 연줄이 닿는 실세이긴 했지만 안동 전체 분위기에서는 ‘왕따’ 당하는 상황이었다.

대표적인 예가 소산의 김씨들이 서원을 건립하려다가 실패한 사건이다. 영조 즉위 4년 만인 1728년에 이인좌의 난, 즉 무신란(戊申亂)이 발생했고 여기에 영남의 남인 집안이 상당수 개입했다. 즉 경상우도인 경남지역의 남인들은 무신란에 적극적으로 가담해 노론이 옹립한 영조를 부정했고 그 부정이 무신란으로 발발했다.

무신란을 진압한 후 조정에서는 경상좌도인 경북 안동 일대의 민심 동향을 예의 주시했다. 이 무렵 소산의 김씨들은 안동 시내에 청음 김상헌을 기념하는 서원을 세우기 위해 공사에 들어갔다. 거의 완공되어 기왓장까지 올라간 상태에서 안동의 유림이 ‘이를 허락할 수 없다’고 완강하게 반대했다. 안동 일대의 거의 모든 유림이 반대의견을 표시했다. 마침내 영남 유림이 합세해 서원의 기둥에다 밧줄을 묶고 말을 동원해 끌어당겼다. 이는 지금까지도 안동의 식자층 사이에 회자될 만큼 함축적인 사건이다. 안동 김씨와 영남 유림의 자존심을 건 한판 대결이었다. 결국 ‘장김’쪽에서 서원을 세우지 못했다.”

영남 고택이 잘 보존된 이유

보학을 하려면 한학에 대한 기본지식을 가지고 여러 집안에 남아 있는 문집을 번역해보는 것이 중요하다.

‘쟁쟁과 청청’은 결국 타협하지 않았다는 것이고, 그 대가는 배고픔으로 다가왔다. 안동은 원래 산이 많아서 논이 적다. 비도 적게 내리는 편이라 농사가 잘 되지 않는다. 하지만 벼슬을 하지 못하니 월급도 없었고, 권력에서 나오는 부수입도 전혀 없었다. 흉년이 들면 초근목피로 연명하는 게 예사였다. 이 지역 사람들은 초근목피라는 말이 안동의 남인에게서 유래했다고 주장한다. 그만큼 척박하게 살았다. 이런 상황에서 조금만 흉년이 들면 밥 굶는 일이 예사였다.

접빈객(接賓客)을 중시하는 사대부 집안에서조차 손님을 대접할 양식이 부족한 경우가 허다했다. 멀리서 온 귀빈에게도 대접할 것이 없어서 조당수(粗糖水)를 대접했다는 이야기를 안동의 명문가 후손에게서 많이 들었다. 조 껍질을 벗기고 죽을 끓인 것이 조당수다. 안동 전탑 옆에 자리잡은 고성(固城) 이씨 대종택인 임청각(臨淸閣)은 대저택이고 부잣집이다. 그런데 임청각에 전하는 이야기 중 하나가 ‘생치(生雉) 다리’다. 살아 있는 꿩의 다리라는 뜻이다. 손님이 왔는데 대접할 반찬이 없어 하인을 시켜 급하게 들판에 나가서 꿩을 한 마리 잡아오도록 했다. 그리고 손님 밥상에 꿩의 다리 하나를 일부러 날것으로 올려놓았다. 삶아서 요리하지 않고 날것으로 올려놓은 이유는 그 손님이 먹어버리면 다음 손님에게는 꿩의 다리를 올려놓을 수 없기 때문이다. 생치다리 밥상을 받은 손님은 꿩의 다리를 먹지는 못하고 그저 쳐다보는 것만으로 만족해야 했다. 임청각 같은 집안도 이 정도였으니 다른 서민 집은 말할 것도 없었다. 조당수와 생치다리 이야기는 안동의 사대부가 얼마나 어렵게 살았는가를 단적으로 알려주는 일화다.

권력에서 소외되어 벼슬은 시켜주지 않고, 녹봉이 없으니 배는 고프고, 벼슬은 못해도 양반의 체통은 지켜야 하는 상황에서 품위를 그나마 유지하는 방법은 오직 글공부밖에 없었던 것 같다. 글이라도 잘 읽어야 양반이라고 인정받을 수 있었다.

또 한 가지 난국을 타개하는 방법은 종가를 중심으로 결속을 다지는 것이다. 중앙권력을 대신할 권위가 있어야 하는데, 남인은 그 권위를 종가에서 찾지 않았나 싶다. 현재에도 노론보다 남인 집안의 고택이 잘 보존되어 있다. 제사뿐 아니라 집안의 문중행사에도 열심이다. 종가를 중심으로 하는 문중 결속력에서 노론은 남인을 따라가지 못한다. 문중과 종가에 대한 결속력이 다른 지역에 비해 강화될 수밖에 없었던 정치사회적인 원인이 바로 조선 후기의 남인 소외였다. 이것이 남인이 집중적으로 거주하던 안동과 영남에 유교문화와 고택이 상대적으로 잘 보존된 계기인 것 같다.

한편 영남에서 남인이 아닌 노론이던 집안은 안동 김씨말고도 또 있었을 것 같다. 어느 집안이 유명한가.

달성 서씨, 10대 國班 중 하나

“달성(達城) 서씨 집안을 꼽을 수 있다. 달성은 대구를 가리킨다. 달성 서씨는 우리나라 10대 국반(國班·양반 중의 양반)에 들어갈 만큼, 조선 후기에 벼슬을 한 인물을 많이 배출한 명문가다. 달성 서씨도 출발은 달성이지만, 이 집안 사람들이 전성기 때 거주하고 활동하던 지역은 역시 서울이다. 대구에서 산 게 아니라는 말이다. 조선 후기 영남 출신 노론 집안의 핵심이 장동 김씨라 한다면 다른 한 축을 담당한 파트너가 달성 서씨라 할 수 있다. 테니스에 비유하면 같은 복식조였다고 할 수 있다.

달성 서씨 중 약봉(藥峯) 서성(徐?·1558∼1631)이 유명하다. 약봉 선생의 후손만을 지칭할 때는 대구(大丘) 서씨라고 달리 부르기도 한다. 약봉 선생은 대제학을 지낸 서거정의 형님 고손이다. 약봉 선생의 아버지가 임청각의 외동딸과 결혼해 그를 낳았다. 아버지는 퇴계 선생의 수제자 중 한 명이지만, 그가 태어난 지 1년 만인 23세 때 사망했기 때문에 그는 다섯 살 때 서울로 올라갔다. 이후 율곡학파와 연결된다. 약봉 선생은 임진왜란 때 선조를 호종(扈從)했으며 정묘호란 때도 왕을 강화도까지 호종했다. 이후 판중추부사, 병조판서를 역임했다. 약봉 선생은 율곡과 송익필의 문인이었으므로 후손들은 이후로 노론에 속했다.

영남 출신이지만 노론이었기 때문에 조선 후기에도 벼슬이 끊이지 않았다. 자손 중 대과 급제자가 123명이다. 주로 서울에 거주했으므로 경파(京派)라 한다. 그래서 ‘서지약봉(徐之藥峯)이요 홍지모당(洪之慕堂)’이라는 말이 생겼다. ‘서씨 가운데는 약봉이 유명하고, 홍씨 가운데는 모당이 유명하다’는 뜻이다. 모당(慕堂)은 선조 때 대사간과 경상도 관찰사를 지내며 활약한 인물인 홍이상(洪履祥·1549∼1615)의 호다.

한나라당 대표를 지낸 서청원씨가 약봉 선생의 14대손이다. 자세하게 설명하면 약봉 선생의 넷째아들인 도위공(都尉公) 서경주의 후손이다. 도위공은 선조의 맏사위, 즉 부마였다. 보통 ‘도위공파’라 부른다. 도위공파인 서청원씨 집안은 대구 서씨 가운데서도 알아주는 1급 집안이다. 우리나라 정치인 중 집안이 가장 좋은 사람이 ‘삼한갑족(三韓甲族)’이라 부르던 소론 집안 이종찬씨와 서청원씨인데, 이종찬씨는 그래도 알려졌지만 서청원씨의 경우 윗대의 집안이 별로 알려지지 않았다.

서청원씨의 직계 조상은 8대가 내리 연속해서 대과 합격자를 배출했다. 이중에서 2명은 수석 합격자다. 세간에서는 이 집안을 3정승 3대제학을 배출한 집안이라고 했다. 숙종대인 1680년 서경주의 고손인 서종태(徐宗泰)가 영의정을 지냈고, 그 다음 대에는 1710년 서명균(徐命均)이 좌의정, 영조대인 1740년 서지수(徐志修)가 영의정을 지냈다. 3대가 내리 재상을 지낸 것이다. 그 다음 1772년 서유신(徐有臣)이 대제학을 지냈고 정조대인 1789년 서영보(徐榮輔)가 대제학, 순조대인 1827년 서기순(徐箕淳)이 역시 대제학을 지냈다.

이 중 서영보는 ‘만기요람(萬機要覽)’의 저자로 유명하다. ‘만기요람’은 18세기 후반부터 19세기 초 조선왕조의 재정과 군정에 관한 내용을 집약한 책이다. 서영보의 둘째아들이 역시 대제학을 지낸 서기순이고, 셋째아들 서사순도 충청도 온양군수를 지냈다. 온양군수를 지내면서 이 후손이 충남 천안에 살게 됐다. 서청원씨가 천안 출신인 것은 이 때문이다.

다시 처음으로 돌아가서 영남에 기원을 둔 집안 가운데 조선 후기에 가장 이름을 날린 두 집안은 장김인 청음 선생의 후손과 대구 서씨인 약봉 선생의 후손이다. 그리고 대구 서씨 가운데 가장 유명한 집안이 서청원씨 집안이다.”

영남 노론 집안끼리 혼인

-안동 일대에서 남인이 아닌 노론이나 소론에 속한 다른 집안은 없는가.

“봉화에 ‘버저이(法田)’ 강씨 집안이 유명하다. 족보상 본관은 진주 강씨지만, 봉화의 법전이라는 지역에 오래 뿌리내리고 살았기 때문에 법전 강씨라 부른다. 법전을 경상도 사투리로 ‘버저이’라 한다. 그래서 버저이 강씨라 하는데, 이 집안에서 ‘일당백’이라는 소문이 날 정도로 출중한 인물이 많이 나왔다. 옛날에는 봉화도 안동에 속했는데, 안동 일대의 유명한 노론과 소론을 모두 배출한 집안이 바로 버저이 강씨다.

근래에도 판검사가 10여 명이나 배출됐다. 대법관 강신욱(姜信旭)씨, 국회의원을 지낸 강신조(姜信祚)씨가 바로 버저이 강씨다. 역암(?庵) 강진규(姜晉奎·1817~?)의 후손이다. 강진규는 고종 때 예조참판을 지냈다. 강진규는 노론이 아닌 소론 사람이다.

버저이에는 북향인 음지마을과 남향인 양지마을이 있는데, 양쪽 모두 인물을 배출했다. 음지마을에서는 강태중(무장현감)을 비롯해 참판이 3명 배출됐다. 강태중은 노론이다. 음지와 양지마을을 포함해 대과 급제자가 25장이나 나왔다. 노론 13장, 소론 12장이라 한다. 반면 인근 지역이라도 남인이 살던 ‘닭실’이나 ‘바램이’(봉화읍 해저리)에서는 대과 급제자가 매우 귀했다. 국회의원을 지낸 김중위씨의 고향이 바로 바램이이다. 그래서 ‘버저이 급제 3장보다 닭실과 바램이 1장이 더 귀하다’는 말이 나왔다.

그 외에도 전두환 정권 때 청와대 특보와 감사원장을 지낸 신현수(申鉉守) 씨 집안이 노론 집안이다. 경북 의성군 신평면의 신씨 집안이다. 전두환 정권 때에 신현수씨의 둘째딸이 김대중 대통령의 둘째아들인 홍업씨와 결혼했다. 결혼식은 외부에 알리지 않고 미국에서 올리려던 참이었다. 이 사실을 뒤늦게 안 신현수씨는 고민하다 하는 수 없이 사표를 제출했다. 전두환 대통령이 ‘왜 사표를 내느냐’고 묻자, ‘딸이 김대중의 아들과 미국에서 결혼할 것 같다’고 보고했다. 이 말을 들은 ‘전통’은 신현수씨에게 여비를 주면서 ‘미국에 갔다오라’고 허락했고, 물론 사표도 반려했다는 이야기가 있다. 그런데 국회의원을 지낸 강신조씨가 신현수씨의 외사촌이다. 근래에 이르기까지 영남의 같은 노론 집안끼리 줄을 찾아서 혼인한 사실을 알 수 있다.

그 외에 상주 봉대의 강씨들이 노론 집안이다. 일명 ‘봉대 강씨’라 한다. 국포(菊圃) 강박(姜樸·1690∼1742)의 후손이다. 국포 선생은 정미환국(丁未換局)이 발생해 소론이 다시 집권하자 기용되어 벼슬을 했다. 벼슬보다 당대의 문장가로 이름을 날린 인물이다.”

-영남의 남인들이 정권에서 소외된 시기는 몇 단계로 볼 수 있다. 거시적으로는 인조반정이다. 광해군이 축출되면서 광해군의 정치적 사부이던 정인홍도 죽임을 당한다. 정인홍은 경상우도인 경남 출신이지만, 거시적으로 보면 이 일이 영남 사림이 중앙정계에서 소외되기 시작한 분기점이 된다. 그 다음이 숙종 때인 1680년 경신대출척(庚申大黜陟)이다. 이때 남인의 영의정이던 허적(許積·1610∼80)이 사약을 받으면서 남인은 몰락의 길을 걷는다. 다음이 1694년 장희빈과 관련되어 발생한 갑술환국(甲戌換局)이다. 이때부터 서애 유성룡의 후손인 매산(梅山) 유후조(柳厚祚·1798∼1876)가 대원군의 남인 중용책에 따라 좌의정에 오를 때까지 경상도 남인은 완전히 배척당했다.

물론 정조 때 번암 채제공과 같은 남인계 영의정이 배출됐기는 했지만 채제공은 근기(近畿) 남인으로, 경상도 남인은 아니었다. 근기 남인은 간혹 채용됐지만 경상도 남인은 철저히 배제됐다. 영조 4년인 1728년 발생한 무신란은 바로 이런 경상도 남인의 불만이 폭발한 사건이다. 하지만 무신란으로 인해 영남은 더욱 철저한 감시 대상이 됐다. 무신란을 진압한 후 대구에 세운 ‘평영남비(平嶺南碑)’가 이를 대변한다. 경상좌우도를 놓고 보면 무신란에 적극적으로 가담한 우도(경남)가 좌도보다 훨씬 더 천대받았다. 아무튼 유성룡 이래로 영남 출신이 재상에 오른 사례는 유후조가 유일하다.

경신대출척부터 유후조가 좌의정에 오른 시기까지를 계산하면 대략 200년이다. 200년 동안 지역차별이 있었다. 어떻게 보면 200년 동안 뭉친 영남의 한을 풀어준 사람이 박정희다. 하지만 아이러니하게도 박통이 집권하면서 전라도 차별이 시작됐다. 한을 푸는 것은 좋았는데 그 불똥이 전라도로 튄 것이다. 서울과 근기 노론에 향해야 할 불똥이 전라도로 튄 게 아닌가 싶다. 전라도에는 노론 집안도 물론 있었지만 남인 집안도 많이 있었다. 대표적으로 해남(海南) 윤씨인 고산(孤山) 윤선도(尹善道·1587∼1671) 집안이 남인이었고, 전라도에서 가장 물산이 풍부한 도시라 역대로 부자가 많이 살았던 나주가 전라도 남인의 근거지였다.

어쨌든 영남 남인이 탄압을 받을 때 영남권의 정서를 대변한 인물을 누구로 봐야 하나.

‘제리(除李)’된 ‘재리(載李)’들

“재령(載寧) 이씨인 갈암(葛庵) 이현일(李玄逸·1627∼1704) 선생이다. 노론의 영수인 우암 송시열에게 정면으로 대항한 인물이다. 1666년 영남 유생을 대표해 송시열의 기년예설(碁年禮說)을 비판한 소를 올리면서 노론으로부터 요주의 인물로 간주됐다. 재령 이씨들은 ‘재리(載李)’라고 불리면서 과거시험에서 철저히 배제됐다. ‘재리’에는 발음상 ‘제리(除李)’라는 뜻도 함축돼 있다.

‘재리(載李)’들이 과거시험에 응시하면 그 답안지는 대부분 ‘제리(除李)’가 됐다. 예를 들면 갈암 선생의 조카 항렬에 해당하는 남자가 25명쯤 되는데, 이 가운데 벼슬을 한 사람이 한 명도 없다. 조직적으로 배제됐다는 증거다. 실력이 있어도 아무 소용없었다. 이렇게 되니 다음부터는 과거라는 시험제도를 신뢰하지 않게 됐다. 과거에 응시하지 않고 산림처사로 지낸 것이다. 갈암 선생의 후손이 소설가 이문열씨다. 삼보컴퓨터 창업자인 이용태 회장, 한나라당 이재오 의원, 이희령 산자부 장관도 모두 재령 이씨다.”

-보학을 연구하다 보면 집안이라는 울타리 내로 시야가 축소되는 경우도 있지만, 윗대 조상의 혼맥과 학맥까지 아울러 조사하면 범위가 훨씬 확대되는 것 같다. 그렇게 확대된 사례가 있으면 소개해달라.

“안동 지역에 ‘팔고조도(八高祖圖)’라는 게 있다. ‘조부의 조(祖)가 누구인가’ ‘조부의 외조(外祖)가 누구인가’ ‘조모의 조가 누구인가’ ‘조모의 외조가 누구인가’ ‘외조의 조가 누구인가’ ‘외조의 외조가 누구인가’ ‘외조모의 조가 누구인가’ ‘외조모의 외조가 누구인가’를 따져서 도표로 그려놓은 것이다. 안동에서는 선비 집안이라 하면 팔고조도를 그릴 줄 알아야 한다. 이를 만들다보면 걸리지 않는 사람이 없다. 우리 모두 피를 주고받은 친척인 것이다.”

‘팔고조도’ 그려야 양반

-보학을 하려면 어떤 수업과정이 필요한가.

“우선 한학에 대한 기본 지식이 있어야 한다. 사서와 삼경은 물론 여러 집안에 남아 있는 문집을 섭렵해야 한다. 이 과정이 이론이라고 한다면 실전이 필요하다. 실전은 문집을 번역하는 일이다. 번역을 해봐야 실력이 생긴다. 다음에는 해당 문중의 사람들을 직접 만나야 한다. 만나보면 자료에는 나오지 않는 부분이 발견된다. 그리고 중요 인물이 살던 집터나 정자, 기타 유적지를 반드시 답사해야 한다. 현장에 가봐야 당시의 분위기를 짐작할 수 있다. 분위기를 알아야 정확한 해석을 내놓을 수 있다. 현재 대학의 한문학과 교수들은 학교와 학회 내에서만 활동한다. 일반 집안사람들과는 거리가 있다. 보학을 하려면 현장의 문중 사람들과 많이 접촉해야 하는데, 이 현장 감각을 익히려면 대학 밖에 있는 사람이 아무래도 기회가 많다.”

-보학자로서의 장점이 있다면 무엇인가.

“정년퇴직이 없고, 흰머리가 날수록 권위와 단가가 높아진다.”

문중에 글을 지어주거나 번역해주면서 돈을 받는다는 뜻이다. 이래저래 기본 수입은 항상 유지된다. 근래에 비문 짓는 경향을 보면 영남지역은 아직까지 순한문으로 된 비문을 선호한다. 국한문을 혼용해서 글을 지으면 누구든지 읽을 수 있으니 글을 잘 지었는지, 잘못 지었는지 판별할 수 있지만, 순한문으로 지으면 알아볼 수 없다는 말도 덧붙였다. 한국 사회의 전통을 읽어내는 독해법 중 하나는 보학이다. 보학을 알아야 한국 사회를 알 수 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)