- 서른을 많이 넘지 않은 이는 노랫말의 의미를 알아채지 못한다.

- 하지만 ‘서른 즈음’의 사랑에 내동댕이쳐진 사람들은 안다.

- 서른을 훌쩍 넘긴 사람들은 그 슬프고도 시린 노랫말에 잠을 뒤척인다.

- 서른 즈음이 이토록 그립고 사무치는 건 황폐한 현실 때문일까.

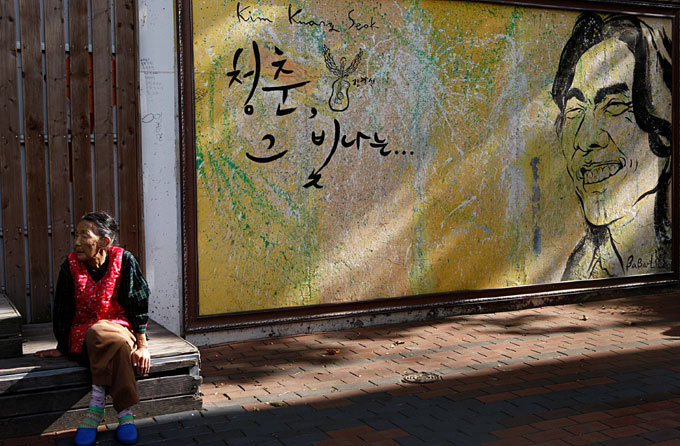

그림 속 김광석의 얼굴을 물끄러미 바라보는 행인.

그날 결혼식의 가장 큰 이변은 축가였다. 초대된 소프라노는 당시 지식인들 사이에서 인기를 끌던 ‘노래를 찾는 사람들’(노찾사)의 노래 ‘솔아 솔아 푸르른 솔아’를 불렀다. 칼날 같은 목소리로 부른 노래가 “창살 앞에 네가 묶일 때 살아서 만나리라”로 끝나는 순간, 하객들은 숙연해졌다. 축가를 부른 소프라노는 아마도 ‘푸르른 솔’처럼 꿋꿋하게 결혼생활을 잘 하라는 의미로 그 노래를 불렀을 것이다. 그러나 시대적인 상황과 맞물리면서 결혼식 분위기는 전혀 엉뚱한 방향으로 흘러가버렸다.

나는 그 노래가 노래패 노찾사의 집단 창작곡이란 정도만 알고 있었을 뿐 누가 만들고 불렀는지 알지 못했다. 이후 시간이 흐르고 민주화가 이뤄지면서 노찾사의 노래들은 내 기억 속에서, 사람들의 기억 속에서 서서히 잊혀갔다.

절절이 녹아드는 휴머니즘

그렇게 살아가던 어느 날, 나는 왁자한 술자리에서 우연히 노찾사의 노래들을 다시 듣게 됐다. 그리고 ‘서른 즈음에’를 듣는 순간 불현듯 가슴이 먹먹해짐을 느꼈다. 궁금했다. 이처럼 기막힌 노랫말의 노래를 이다지도 유장하고 간절하게 부른 가수가 누군지를. 그는 바로 노찾사의 김광석이었다.

그날 이후 나는 김광석이라는 요절 가수의 매력에 빠져들었다. 지금의 어머니 세대에게 매력적인 저음을 자랑하던 배호가 있었듯, 7080 또는 386 세대에게 광주 출신의 포크 가수 김정호가 혜성같이 나타났다 사라진 것과 같은 이치였다.

하지만 김광석의 등장과 사라짐은 배호나 김정호의 그것과는 분명 차별된다. 인터넷의 발달로 그의 죽음은 그의 팬들에게 동시대적인 리얼리티를 주고 있고, 엄청난 슬픔과 상실감을 안긴다. 그런 김광석이 이제 서서히 부활하고 있다. 사이버 공간에서는 유튜브로, 수많은 블로그로, 그리고 현실공간에서는 대구 시내 김광석거리와 서울 대학로의 김광석 부조물에서 그는 살아 숨 쉰다.

김광석은 자타가 공인하는 훌륭한 가객이지만 그런 그도 딱 한 가지 단점이 있다고 팬들은 말한다. 훌륭하지 않은 곡이 없다는 게 단점이라는 것이다. 그의 노래는 서정적이고 소박하고 인간미가 넘친다. 하지만 그는 가성이나 기교를 쓰지 않는다. 그래서 그의 노래에는 시대정신에 뿌리를 둔 휴머니즘이 절절이 녹아든다.

벤치에 앉은 주름진 할머니의 서른 즈음은 어땠을까.

가수보다는 가객이란 말이 그에게는 더 어울린다. 164cm의 작은 키, 50kg을 넘지 않는 소박한 몸집에다 건강 또한 좋지 않았던 탓에 그는 ‘반토막’이나 ‘파김치’ 같은 별명으로 불렸다고 한다. 나는 그의 별명 파김치에서 문득 불길한 예감을 느낀다. 담가본 사람이나 먹어본 사람은 안다. 빨간 양념에 버무려진 때깔 나는 파김치가 얼마나 빨리 싱싱함을 잃고 제풀에 지쳐 한순간 잦아드는지를. 가수 김광석은 강하지 않은 자아로 노래를 위해 살다가 상황이 주는 무게를 견디지 못하고 스스로 생을 마감한 건 아닐까 하는 생각도 해본다. 파김치가 그런 것처럼.

광복 이듬해인 1946년에 문을 연 대구 교동의 국일따로국밥. 먹을 것 변변치 않은 대구에서 꽤 유명한 먹거리다.

그런 생각을 하며 나는 대구 방천시장에 있는 ‘김광석거리’를 찾았다. 방천시장은 대구 중심가를 흐르는 신천의 방죽 옆에 있다고 해서 붙은 이름이다. 시장 입구에 내리면 허름한 골목 안에서부터 그의 노래가 흘러나온다. 보수적이고 배타적인 대구 사람들이 그래도 적지 않은 공을 들여 조성한 거리다. 흐린 늦가을, 수많은 청춘이 그 어둡고 흐린 기다란 골목길을 재잘거리며 오간다.

거리 낙서판의 낙서가 질문하고 답한다. 누군가 ‘김현식이나 유재하처럼 폭발적인 가창력이나 짙은 호소력이 있는 것도 아닌데, 도대체 김광석의 매력은 무엇이냐’고 쓰니 다른 낙서판 평자가 이렇게 답을 달았다. ‘기분 좋을 때 들으면 그의 노래는 알 수 없다. 그러나 지치고 피곤하고 그래서 슬프고 외로울 때, 몸과 마음이 모두 파김치가 되어 김광석의 노래를 들어보면 안다. 그의 노래를 듣고 눈시울을 적셔보면 김광석의 진가를 알게 된다’고.

한때는 대구 제일의 싸전(쌀전)이 있었다는 이 시장통은 쇠락에 쇠락을 거듭해 이제는 화려했던 과거의 흔적을 찾아보기 어렵다. 그나마 길쭉하게 나 있는 ‘김광석거리’가 시장통을 힘겹게 받치고 있다. 여기저기 김광석을 엮어놓은 간판들이 시장 곳곳에 무성하다. 포장마차에서 만난 신범식 방천시장 상인회장의 자랑은 대단하다. “여름 휴가철이면 시장통이 꽉 막히도록 방문객이 철철 넘친다”고 너스레를 떠는 그는 정작 김광석의 노래가 왜 좋은지는 알지 못한다고 말했다. 자신이 칠순에 가까운 나이여서 그렇다며 미안스레 고백한다.

낮이 노루 꼬리만큼 짧아지는 초겨울, 흐린 해가 나가떨어지고 저녁이 되자 시장통 여기저기에 가설무대가 들어선다. 조악한 네온사인 불을 머리에 이고 김광석을 좋아하는 청춘들이 부르는 노래는 겨울 밤하늘로 올라가 별이 된다. 거리 선술집의 메뉴도 노래 제목들이다. 보리비빔밥 ‘이등병의 편지’는 3000원, 순대 ‘어느 60대 노부부의 이야기’ 한 접시는 5000원이다.

그의 노래를 좋아하는 사람들은 그의 노래를 음식 삼아 자신의 몸 안에 꾸역꾸역 쑤셔 넣고 취해서 돌아간다. 왁자지껄한 거리, 그러나 잠시 정적이 찾아온 ‘김광석거리’에 ‘서른 즈음에’가 고요히 울려 퍼진다. 서른을 많이 넘지 않은 사람들은 노랫말이 주는 의미를 알아채지 못한다. 그러나 서른 즈음에 사랑에 내동댕이쳐져 뜨거운 순대국밥을 허겁지겁 먹어본 사람은 안다. 그리고 서른을 훌쩍 넘긴 사람들은 ‘서른 즈음에’가 주는 그 슬프고도 시린 마음에 잠을 뒤척인다. 노래를 듣기 전에는 치기 어린 사랑 투정이라 지레짐작했을 그 노래가 얼마나 가슴을 치는지 비로소 알게 되는 것이다.

떠나간 사랑은 어디에도 없다

‘인생이란 강물 위를 뜻 없이 부초처럼 떠다니다가/ 어느 고요한 호숫가에 닿으면 물과 함께 썩어간다’고 그는 살아생전 예감했다. 하지만 ‘일어나’란 제목의 이 데카당스한 노래를 불러본 사람들은 대개 같은 경험을 공유하고 있다. 노래 끝 대목에 가서는 갑자기 합창으로 전환된다는 것을. 폭탄주에 취해 횡설수설하거나, 술에 못 이겨 쭈그린 채 졸던 사람들도 홀연 폭발하듯 터져 나온다.

“일어나, 일어나, 다시 한번 해보는 거야/ 일어나, 일어나, 봄의 새싹들처럼.”

노래는 말미에서 절망에서 희망으로 극적인 전환을 이루지만, 그러나 돌아오지 못할 길을 그는 서른을 갓 넘겨 스스로, 그리고 서둘러 떠났다. 그런 그가 그토록 힘들어했던 ‘서른 즈음에’ 우리는 무엇을 했을까. 계절은 다시 돌아오지만 떠나간 사랑은 어디에도 없다. 하나 서른 즈음이 그립고 사무치는 것은, 지금의 시절이 그만큼 더 처참하고 황폐하기 때문이고, 청춘이 화려했다는 것은 그 좋은 시절이 다 가버렸다는 의미가 아닐까.

올해도 다 갔다. 마음은 ‘연분홍 치마가 휘날리는 봄날’에 머물고 싶은데 시간은 어김없이 한 해 끝자락에 우리를 야멸치게 세워두고 있다. 살아 한 시절, 김광석은 불교방송에서 ‘밤의 창가에서’란 음악 프로를 진행했다. 그는 꼭 “행복하세요”라는 말로 마무리 인사를 했다.

그러나 그의 노래를 듣는 동안 우리는 행복하지 않다. 그의 노래는 아프고 쓸쓸하고 서늘하다. 그의 노래에선 고단한 삶의 냄새가 난다. 나이 들어 쓴 소주 한잔 입에 털어 넣고 들어본 사람은 안다. 늦가을, 그의 노래가 얼마나 가슴을 진저리치게 하는지를.

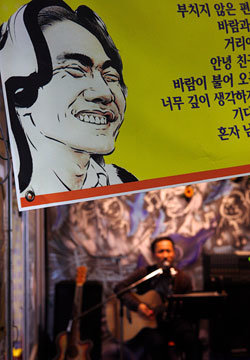

거리의 악사가 저 혼자 노래 부르고 있다.

또 하루 멀어져 간다

내뿜은 담배 연기처럼

작기만한 내 기억 속에

무얼 채워 살고 있는지

점점 더 멀어져 간다

머물러 있는 청춘인 줄 알았는데

비어가는 내 가슴 속엔

더 아무 것도 찾을 수 없네

계절은 다시 돌아오지만

떠나간 내 사랑은 어디에

내가 떠나 보낸 것도 아닌데

내가 떠나 온 것도 아닌데

조금씩 잊혀져 간다

머물러 있는 사랑인 줄 알았는데

또 하루 멀어져 간다

그는 떠났고 살아남은 우리는 매일 이별하며 살고 있다. ‘서른 즈음에’ 잔치는 끝났다. ‘결국은 조금씩 취해 가지고 우리 모두 다 돌아가는 사람들’이다. 그렇다. 삶이란 두루마리 화장지처럼 서른을 고비로 점점 더 빨리 돌아간다. 생각할수록 김광석(1964.1~1996.1)이 그립다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)