블라디미르 나보코프의 소설 ‘롤리타’ 표지.

그녀들은 ‘전설적인 부도덕성’과 ‘전설적인 매혹’을 동시에 지닌 여성이다. 그녀들은 끊임없이 미술과 음악, 소설과 영화의 소재로 소환되며 ‘죽음조차 불사하는 유혹’의 대가를 잔인하게 보여준다. 그녀들에 대한 두려움이 커질수록 매혹 또한 동시에 커진다. 그녀들의 아름다움은 보는 이의 도덕적 판단력을 마비시킨다. 그녀들의 아름다움은 그 자체가 치명적 무기다. 특히 ‘롤리타’와 ‘살로메’는 출간 당시에는 엄청난 사회적 반향을 일으켜 ‘금서’로까지 내몰렸지만, 이제는 당당히 ‘고전’의 반열에 올라 팜파탈의 모범답안(?)을 보여준다.

남성의 타락, 남성의 판단 착오에 대한 모든 책임을 여성에게 돌리는 행위의 기원에는 살로메의 신화가 자리 잡고 있다. 살로메의 딸 이름을 ‘매독(syphilis)’이라 명명한 것에서 볼 수 있듯 ‘감당할 수 없는 여성성’에 원죄를 뒤집어씌우는 행위는 도처에서 발견된다. 그것은 이성을 마비시키고 일상을 파괴하는 아름다움에 대한 근원적인 공포에서 비롯된다. 저항할 수 없는 아름다움은 ‘경계’의 대상이지만, 금기에 갇힐수록 더욱 아름다워지는 그녀들의 매혹은 예술가들의 영원한 뮤즈다.

실제로 살로메에 대한 이야기는 성경에서 매우 짧게 언급된다. 게다가 국왕 헤롯이 세례자 요한을 참수하도록 만든 그 전설적인 ‘춤’ 자체에 대한 묘사는 한 줄도 찾을 수 없다. 그러나 화가와 음악가, 소설가와 영화감독들은 존재하지 않는 살로메의 춤을, 성경의 여백을 자신들의 창조적 상상력으로 메우기를 주저하지 않았다. 살로메의 춤이 얼마나 아름다웠는지는 현실의 묘사가 아니라 환상의 창조일 수밖에 없었다. 살로메의 아름다움은 보이는 자가 아니라 바라보는 자의 시선에서 만들어지는 사후적 아름다움이었던 것이다.

이 텅 빈 매혹의 진원지는 어디일까. 살로메는 단 한 구절의 말(“세례자 요한의 머리를 쟁반에 담아서 이리 가져다 주십시오”)과 알 수 없는 춤의 주인공일 뿐인데, 그녀를 다룬 문학작품과 회화와 음악이 수도 없이 쏟아져 나왔으며, 그녀는 한 시대를 뒤흔든 세기의 재판(1895년 오스카 와일드가 이 작품으로 인해 유죄판결을 받는다)의 주인공이 되기도 했다.

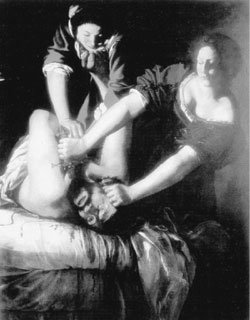

클림트의 ‘유디트’. 클림트는 이 작품을 통해 수많은 살로메의 치명적 매혹의 원형을 화폭에 담는 데 성공했다.

후대의 남성들은 그녀의 불가해한 매력, 복원 불가능한 춤을 향해 그들이 상상하는 모든 매혹의 환상을 투사한다. 이 신화는 성경의 너무 많은 여백과 침묵 속에서 궁금증을 더욱 유발시켰다. 그 춤에 대한 어떤 묘사도 없지만 그 텅 빈 여백 속으로 작가들은 그들이 상상할 수 있는 모든 매혹의 몸짓을 그려 넣었다. 살로메는 단지 성경에 등장하는 특정 인물이 아니다. 살로메는 팜파탈의 원형이자 상징으로 자리 잡았다. 클림트의 ‘유디트’는 이 수많은 살로메‘들’의 치명적 매혹의 원형을 그 작은 화폭에 담아 넣는 데 성공했다.

오르가슴에 도달하기 직전, 그 느낌의 근원을 탐색하려는 눈빛이다. 입술은 살짝 벌려져 있어 긴장이 풀려 있음을 보여준다. 풀어헤쳐진 앞가슴은 살색이 아니라 푸른빛이다. 뭉개듯이 은은하게 비추어내는 푸른빛은 죽음의 기운이다. 그래서 유디트의 육체는 시체로 보인다. 시체치고는 너무 매혹적이다(아니면 시체이기에 더 매혹적인지도 모른다). 왼쪽 팔로는 그녀가 베어버린 홀로페르네스의 목을 움켜쥐고 있다. 검은 머리의 남자는 눈을 감은 채 죽어 있다. 유디트는 적장 홀로페르네스와 섹스를 하다가 목을 베었다. 그런데 목을 벤 후에도 정염의 여운이 남아 있는 것인지 아니면 목을 베는 순간 비로소 오르가슴에 이르렀는지는 알 수 없다.

-김영하, ‘나는 나를 파괴할 권리가 있다’ 중에서

2 해석할수록 더 신비해지는 그녀들

여성 화가 아르테미시아의 ‘홀로페르네스의 목을 베는 유디트’. 섬뜩하고 사실적인 묘사로 화단에 큰 충격을 준 작품이다.

험버트는 좋은 사람이 되려고 애썼다. 정말로 진정으로 그는 그랬다. 그는 순수하고 상처받기 쉬운 평범한 어린이들을 존중했다. (…) 그러나 순수한 아이들 가운데, 보는 것을 들키기만 해도, 침침한 눈, 밝은 입술로 십년은 감옥살이를 해야 하는 악마적 아이, 매력적이고 음흉한 아이를 훔쳐보기만 해도 얼마나 그의 가슴은 뛰었는가.

-나보코프, ‘롤리타’ 중에서

오스카 와일드의 ‘살로메’는 ‘모든 성적 도착증의 집합소’라는 비난을 받았으며 ‘350년 이래 유럽에서 가장 강력한 악의 세력’이라는 비난까지 감수했다. 와일드에 대한 적대감은 매카시즘의 광풍처럼 한 작가를 ‘이단’으로 몰아 ‘정상적 사회’로부터 추방시켰다. 실제로는 변태 성욕은커녕 에로틱한 장면조차 매우 제한적으로 묘사돼 있는데도 살로메는 ‘사후검열’로 재판을 받았다. 와일드가 다시 쓴 살로메는 어머니 헤로디아의 명령과는 독립적으로 요한을 사랑했으며 요한의 죽은 머리에 키스하는 충격적인 장면을 연출해내 사회적 물의를 일으켰다. 와일드를 공격하는 자들은 갖은 죄목을 날조해 그를 범죄자로 몰아갔지만, 작가의 작품을 보호할 수 있는 사회적 장치는 겨우 ‘예술성’이라는 불안한 버팀목뿐이었다.

흥미로운 것은 롤리타와 살로메를 그린 작품들에서 공통적으로 발견되는, 그녀들의 ‘시선’의 방향성이다. 롤리타도, 살로메도 정작 그녀들의 시선은 남성의 삶 자체를 향해 있지 않다. 남성들은 그들 자신의 삶의 모든 결핍을, 모든 불만을, 모든 금기를 그녀들을 통해 충족시키려 한다. 그들이 목마르게 원하는 그 모든 것을 그녀들은 반드시 가지고 있으리라 믿으며.

하지만 그것은 그들의 환상이 탄생시킨 허구적 매혹일 뿐 ‘그녀들의 현실’은 아니다. 그들이 그토록 갈구하는 여성의 매력을, 남성의 갈증을 그녀들은 정작 모르거나 무관심하다. 그들을 매혹의 주인공으로 만드는 것은 남성 스스로의 갈증과 욕망의 시선이지 그녀들의 의도가 아니다. 그런데 정작 신기한 것은 그 모든 사실을 인정하고 나서도 그녀들은 여전히 매혹적이라는 것, 그녀들을 향한 인류의 환상은 끝나지 않는다는 것이다.

하느님의 상상력이 이브를 창조했듯이, 이 남성들의 ‘환상’이야말로 그녀 롤리타-님펫(nymphet·성적 매력을 지닌 여자아이)의 형상을 창조하는 피그말리온의 손길이다. 그러나 그녀를 향한 욕망이 전적으로 그 남자 자신만의 일방적인 것임이 밝혀졌을 때, 조각상에조차 생명을 불어넣는 피그말리온의 손길은 살아 있는 모든 피조물을 죽은 황금으로 만드는 미다스의 손길이 돼버린다. 이 불가능한 사랑의 끝은 어김없이 파국으로 치닫는다.

나는 살로메의 춤이 내게 불러일으킨 두려움 때문에 괴로워하고 있다! 나는 그것을 소홀히 다루기가 두렵다.

-플로베르의 개인 서신 중에서

3 끝나지 않는 유혹의 메시지

롤리타, 내 삶의 빛이요, 내 생명의 불꽃. 나의 죄, 나의 영혼 롤-리-타. 입천장을 세 번 굴러 세 번째는 이를 톡 치는 혀끝. 롤. 리. 타.

-나보코프, ‘롤리타’ 중에서

R. 슈트라우스의 오페라 ‘살로메’의 한 장면. 이 작품에는 관능적이면서 동시에 광기 어린 공포가 가득하다.

롤리타에 대한 험버트의 사랑은 다시는 돌아갈 수 없는 고향(망명, 즉 정치적 죽음)에 대한 보상받지 못하는 그리움과 얽혀 있다. 기억 속의 첫사랑을 영원히 다시 찾을 수 없듯이, 그는 고향(망명 이전의 고향, 지금은 영원히 되돌릴 수 없는 곳, 그의 기억 속에서만 살아 있는 곳)으로 돌아갈 수 없다. 그 억압된 그리움의 심연이 깊어질수록, 험버트가 망명생활에 적응하기 위해 고향과 과거의 존재 자체를 잊으려 할수록, 그는 아무것으로도 대체할 수 없는 거대한 결핍을 채워줄 존재 롤리타에 집착하게 된다. 플로베르가 그려낸 살로메는 팜파탈을 향한 매혹과 희열을, 그녀를 보는 순간 자신의 정체성조차 잃어버리는 인간의 시선을 이렇게 묘사한다. 이런 ‘망아적 희열’은 팜파탈형 여성을 향한 전형적인 묘사로 자리매김했다.

눈꺼풀을 반쯤 뜬 그녀는 허리를 비틀어 꼬며 배를 넘실거리며 물결치게 하여 가슴을 출렁이게 만든다. 그녀의 얼굴에는 변화가 없고 두 다리는 멈추지 않았다. (…) 사방으로 몸을 뒤로 젖히는 그녀는 마치 비바람에 흔들리는 한 떨기 꽃과 같다. 그녀의 귀에 달린 장신구가 번쩍이고 등 뒤의 천은 아롱거린다. 그녀의 팔과 다리, 옷에서는 남자들의 가슴을 불타게 만드는 보이지 않는 광채가 용솟음친다.

-플로베르, ‘헤로디아’ 중에서

그러나 살로메를 ‘제대로’ 묘사하는 것은 영원히 불가능할 것이다. 남아 있는 성경에는 그녀에 대한 ‘정확한’ 묘사를 전혀 찾을 수 없다. 영원한 재현 불가능성 때문에 그녀는 더더욱 오래오래 새로운 예술작품의 뮤즈가 될 것이다. 그녀의 춤은 아직 추어지지 않았으며 그녀의 유혹은 아직 시작되지도 않았을지 모른다. 살로메와 롤리타는 모든 금지된 것을 향한 불가능한 사랑을 함축하는 뜨거운 상징으로 살아 숨 쉬고 있다. 돌이킬 수 없는 모든 현실로부터 도피하고 싶을 때, 우리는 불가능한 사랑을 향한 갈망에 중독되는 것이 아닐까.

그녀는 나에게 혐오감을 불러일으키고, 나는 그녀를 찬미한다.

-로맹 롤랑, ‘일기(Journal)’ 중에서

![[전쟁이 남긴 빈자리②] 혼자 아닌 ‘연대’로... 요르단 난민들의 회복 공동체](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/3f/d5/4a/693fd54a1f36a0a0a0a.jpg)