- 서울 광화문 일민미술관에서 열리고 있는 일본의 사진작가 아라키 노부요시(62)의 전시회 ‘소설 서울 스토리 도쿄’전(11월15일~2월23일)이 화제다. 연예인, 소설가, 시인, 영화감독 등 경력이 다채로운 아라키의 사진 작품은 성(性)을 엽기적 방식으로 다루고 있다는 점에서 충격적이다. 기인(奇人) 아라키의 작품 세계와 그의 굴곡 많은 삶을 살펴본다.

‘A의 일기’

물론 단순히 그 때문에 엽기적인 그의 사진에 평단이 면죄부를 주는 것은 아닐 것이다. 작가 스스로 ‘아라키 세계’라고 일컫는 작품세계 안에는 호기심을 뛰어넘는, 우리의 일상생활과 깊은 관련을 맺고 있는 그 무엇이 있기 때문이다. 그의 작품 중 상당수가 잔혹하고, 메스껍고, 수치스러우며, 여성에게 가학적인 동시에 피학적이고, 변태적인 모습을 담고 있다. 그런데도 세계가 그의 작품에 감탄하는 것은 그 사진의 이면, 역겨움을 주는 사진의 내면에 ‘아라키라는 한 인물의 삶의 이야기’가 담겨 있기 때문이다. 그 속에는 한 사진가가 걸어온 40여 년 삶의 리얼리티가 그대로 담금질되어 있다.

“나의 사진은 사랑과 죽음”

성적 이미지를 관통하는 아라키 노부요시의 사진들. ‘킨바쿠’ ‘에로토스’ ‘Woman in Color’(아래로)

그는 자신의 사진 곳곳에 이 ‘사랑’과 ‘죽음’에 관련된 의미의 그물망을 쳐두었다. 예컨대 컬러는 현재고 흑백은 과거라거나, 컬러는 생존이고 흑백은 부재라는 식이다. 컬러는 피어나는 생명이고 흑백은 쇠락하는 소멸이며, 액자 없는 사진은 현존과 생명이고, 액자 있는 사진은 부재와 죽음이다.

이렇게 보면 그의 사진들을 가리켜 ‘사랑과 죽음의 랩소디’라 표현해도 좋을 듯싶다. 이를 위해 그가 어떤 소재 혹은 대상을 선택했는지 살펴보자.

그의 사진에서 가장 먼저 눈에 띄는 소재는 여성과 섹스다. 작품 속에서 여성은 사랑의 대상이자 죽음의 대상이며, 섹스 역시 사랑의 행위이자 죽음의 행위다. 미래를 상정한 현재성은 항상 그의 사진 속에 들어 있다. 사진 속에서 과거와 현재를 잇는 것은 언제나 ‘기억’이다.

‘기억’은 아라키 사진의 중요한 모티브이며 키워드다. 기억이 사랑과 죽음을 잇는 가교, 존재와 부재를 잇는 가교가 되는 것이다. 이 기억의 저장소에는 언제나 여자가 있고, 섹스가 있고, 사랑이 있고, 죽음이 있다. 그의 사진에서 기억은 현실의 삶과 연계되어 나타난다. 이렇게 보면 결국 아라키의 사진은 일종의 일기다. 밖으로 보여주기 위해 찍은 사진이 아니라 혼자 느끼고 가슴 아파하기 위해 쓴 내밀한 일기와 같다는 말이다.

매춘을 훔쳐보던 소년의 관음

‘도쿄 이야기’ 시리즈에서 도쿄는 무표정한 도시로 표현되고 있다. 그 풍경 위에 작가는 여성의 이미지를 오버랩시킨다.

한 예술가의 작품이 삶과 동등한 무게를 갖기란 쉬운 일이 아니지만 아라키는 그 같은 태도를 한결같이 유지하고 있다. 60년대 초반부터 자신에 대한 작품을 계속 세상에 내놓고 있는 그는, 항상 변하는 나, 끊임없이 삶 앞에서 요동치는 나, 욕망과 에너지를 사랑이라는 이름으로, 언젠가는 부재로 끝나고 마는 죽음으로 부둥켜안고 있는 자신을 표현해왔다. ‘아라키와 모델’ ‘아라키와 시대’ ‘아라키와 풍경’ ‘아라키와 동경’ ‘아라키와 서울’ 등의 모든 작품은 그가 자신의 삶과 마주한 순간을 포착한 사진들이다.

아마추어 사진가였던 아버지로부터 영향을 받은 어린시절부터 아라키에게 사진은 비밀스런 일기장이나 다름없었다. 이때 그가 사진으로 세상을 보았던 출발점은 여성과 성(性)이었다. 어린 시절 그는 매춘으로 먹고 사는 동네 누나들을 알고 지냈고, 이들이 남자들에게 몸을 파는 장면을 훔쳐보면서 일찍부터 성을 통해 세상을 보게 되었다. 이때 형성된 아라키의 관음적인 행동은 지금 그의 사진에서 그대로 묻어난다.

장성해 치바대학 사진인쇄과를 졸업한 아라키는 광고대행사에 취직했다가 거기서 평생 예술혼을 지피게 한 아내 요코를 만난다. 이 시절부터 그의 사진과 삶은 도쿄에 뿌리를 내린다. 1970년대 그의 사진은 도쿄의 뒷골목과 유곽, 연극거리, 극빈자 주변까지 어슬렁거린다. 아라키의 시선 속에 도쿄는 붉게 물들어 있다. 거리에 대한 뜨거운 감정, 메마른 디테일과 얼룩, 기억을 한아름 담고 있는 울퉁불퉁한 뒷골목…. 아라키는 이 모든 것이 자신의 눈길을 기다리며 구애(求愛)하고 있다고 생각한다. 그의 사진이 시각 못지않게 촉각적인 것도 이 때문이다.

아내 요코와의 신혼여행 당시 찍었던 시리즈 ‘센티멘탈 여행’의 사진들(위). 아래는 아내가 죽은 후 화장 직전에 촬영한‘겨울여행’

섹스는 신주쿠에서 벌어진다. ‘도쿄 이야기’(1989)는 도쿄의 하반신 신주쿠 주변 환락가를 촬영한 것이다. 아라키는 소년 시절의 기억을 도쿄에 투영시키면서 여자와 누드를 오버랩한다. 연이어 ‘도쿄 누드’(1989)에서도 그는 도쿄를 누드와 오버랩시킨다. 누드와 풍경을 대비하고 융합하는 것, 도쿄와 여성을 표현하는 것이 이 시기 그의 작품과 삶을 지배한다.

아라키에게 도시는 늘 현재이자 여자이며 사랑의 이미지로 나타나는 반면, 뒷골목은 언제나 과거요, 죽음이고, 추억의 이미지를 갖는다. 그는 도시 속에 머물면서 여성을 탐닉하고 성을 탐닉한다. 시선은 여성누드의 표층을 더듬으면서 여자와 도시를 동일시한다. 도쿄는 여성의 자궁으로 형상화되고, 태 속으로 들어가는 편안함을 주는가 하면, 성적 환희와 격정으로 표현되기도 한다. 촉촉하게 물기에 젖은 섬세하고 매끄러운 피부를 가진 여자. 변화무쌍한 도쿄의 모습이 그 위에 투영된다.

‘도쿄 이야기’에서 빼놓을 수 없는 것은 여성 음부에 대한 작가의 집착이다. 음부에 대한 물신성과 여성을 허공에 매단 가학성이 주된 이미지로 사용된다. 도쿄를 블랙홀로, 은밀한 성적 공간으로 표현하기 위해서 여성 음부를 노출하고 있는 것이다. 아라키는 오래 전부터 자신의 사진에 여성의 음부를 등장시켰다. 1970년 최초의 개인전에서도 이미 음부를 찾아볼 수 있다.

아라키는 여성의 음부를 처녀성(소녀), 성적 환희(처녀), 수태(어머니)의 세 가지 차원에서 보았다. 처녀성의 상징으로서의 음부, 성적 쾌감으로서의 음부, 그리고 출산으로서의 음부가 그가 주목한 대상이었다. 그는 누드 사진을 찍을 때 항상 마지막에는 여자에게 다리를 벌려줄 것을 요청했다. 작가는 여성의 음부를 살아 있는 동시에 죽어가는 것으로서 여기고 있는 것이다.

아라키 사진에서 아내 요코는 매우 중요한 위치를 차지한다. 두 사람은 4년 간의 열애 끝에 1971년 7월7일 결혼했고, 4박5일 간 교토와 나카사키로 신혼여행을 떠난다. 이때 촬영한 사진이 유명한 ‘센티멘털 여행’이다. 그의 사진에서 부재와 죽음의 이야기가 흘러나오는 것이 바로 이때부터다. 이후 이 테마는 자유분방하게 변주된다.

아내 요코와의 ‘센티멘털 여행’

‘센티멘털 여행’은 아라키가 사물을 보는 눈, 사소한 것들에게 건네는 시선의 중요성을 깨닫게 되었음을 보여준다. 이 작품에서 비로소 그는 자신을 통째로 세계에 던지고, 현실을 자신과 동일시한다. 이때 아내 요코의 신체는 중요한 오브제로 자리한다. 요코의 몸은 모든 여성의 몸이다. 요코는 순진무구한 소녀의 얼굴로, 성적 환희에 들뜬 처녀로, 우울하고 쓸쓸한 원숙한 여인의 모습으로 나타난다.

그런 요코가 1990년 1월27일 그의 곁을 영원히 떠난다. 죽음이라는 절대적 결락(缺落)과 영원한 부재(不在). 그 앞에서 아라키는 과거로부터 미래로 흘러가는 배(船)에 올라탄다. 그리고 주변의 숨쉬는 사람들과 풍경을, 살아 있지만 죽어가는 대상들로 인식하기 시작한다. 그의 작품세계에서 죽음은 결말부에 해당하는 부분이지만, 이 또한 오랜 연원을 갖고 있다. 그는 이미 1967년 아버지가 죽었을 때 유체(遺體)를 찍은 바 있다.

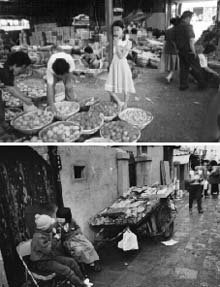

아라키의 눈에 비친 서울 또한 사랑과 죽음의 테마에서 벗어나지 않는다. Seoul Story 시리즈의 사진(위)과 ‘골목길’

아라키에게 사진과 삶, 사랑과 죽음은 양면이면서도 하나다. 사랑은 가장 진실 같은 거짓말이고, 죽음은 가장 거짓 같은 진실로 표현된다. 그리고 이 사랑과 죽음의 건너편에 여름날 뭉게구름처럼 피어오르는 ‘부재’의 센티멘털이 있다. 사진에서 보이지 않는 것, 화면 밑에 잠수해 있는 것은 늘 부재의 센티멘털이다. 아버지의 죽음과 어머니의 죽음, 그리고 아내 요코의 죽음에 이르기까지 사랑과 죽음의 밑바닥에는 부재의 멜랑콜리가 흐른다. 사랑하는 자의 죽음은 돌이킬 수 없는 리얼리티다.

1990년 완성된 ‘겨울여행’은 부재의 센티멘털, 부재에 관한 멜랑콜릭을 보여주는 대표적인 사진이다. 햇빛이 비치는 베란다, 채 녹지 않은 눈, 비행기 구름. 세상은 청명하고 맑은 정경이다. 1991년 제작된 ‘하늘풍경’도 죽음을 그린 서정시이다. 이때 그는 “아내는 죽고 나는 하늘만 찍고 있다”고 말했다.

아라키의 자전적 이야기는 일민미술관에서도 그대로 전개되었다. 다른 점이 있다면 서울 이야기가 포함되었다는 것이다. 일관되게 도쿄를 표현했던 그가 이번에는 서울을 말한다. 1982년 첫 방문 후 여덟 번 서울을 오가면서 느낀 이미지를 소설처럼 풀어내고 있다.

그가 보는 서울의 이미지 역시 사랑과 죽음에서 벗어나지 않는다. 서울의 하늘, 서울의 뒷골목, 서울의 성적 이미지를 그는 스냅사진처럼 기록했다. 스냅은 잠시 머무는 것, 한순간의 이미지라는 표시다. “확실한 날짜, 이것이 사진이다”라고 그는 말한다. 사진과 날짜는 사랑과 죽음을 기억하는 데 한없이 유효한 장치다. 짧지만 사랑했던 때와 죽어버린 순간을 확실하게 기억시켜 주는 주기억장치와 보조장치가 사진이고 날짜인 것이다. 마치 일기장처럼.

“사진은 비빔밥이다”

아라키의 사진세계는 관람자에게 궁극적으로 나(我)와 타인(他)의 ‘사이’를 발견하게 한다. 그의 강한 자기애가 녹아있는 사진은 도발적이고 충격적이다. 벌거벗은 여자는 상당히 위태롭고 아슬아슬하다. 남자와 여자 사이에 카메라가 있다. 남자는 카메라를 도구삼아 여자를 자극하고, 여자 또한 카메라를 통해 남자를 자극하는 관계다. 아라키다운 발상이다.

그는 한국 관객과의 대화에서 자신의 ‘사진적 행위’가 비빔밥과 같다고 했다. 모든 것을 섞는 한국의 비빔밥. 생과 사를 비비고, 에로스와 파토스를 비비고, 사랑과 죽음을 비비고, 도쿄와 서울을 비비는 비빔밥. 사진과 삶을 섞어 본 사람만이 할 수 있는 말이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)