- 한(恨), 민요조, 여성성, 민족주의…. 소월 김정식 하면 떠오르는 말들이다.

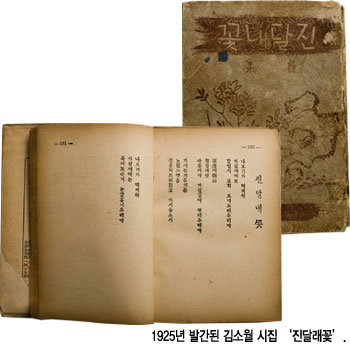

- 하지만 ‘진달래꽃’의 시인 김소월도 밥과 자유, 그리고 소유에 대해 노래한 적이 있다. 나귀처럼 현실의 무게에 짓눌려 있던 그가 서른셋의 나이에 세상을 떠날 수밖에 없었던 이유는 무엇일까.

의식주 중 어느 것 하나 중요하지 않은 것이 없으므로 순서를 따지는 것은 무의미할 수도 있다. 그러나 곰곰이 생각해보면 사소한 일로만 치부할 수도 없다. 무릇 찬물도 위아래가 있고, 사소한 것이 주객을 전도시킬 수도 있다. 게다가 우리와 외국의 사정이 다른 것을 보면 필시 무슨 곡절이 있을 듯하다.

의식주 중 가장 중요한 것을 꼽자면 역시 식이 으뜸일 터이고, 의와 주 순으로 이어지는 것이 상식에 부합한다. 옷이야 입지 않아도 그만이고 집이 없으면 노숙으로도 버틸 수 있지만, 먹지 않고는 생존할 재간이 없다. 그러니 중국인들의 음식 사랑은 그들이 먹는 기쁨을 우리보다 중요시하기 때문만은 아닐 것이다. 중국인이건 미국인이건 한국인이건 인간이라면 누구에게나 식이 먼저다.

食-衣-住

그렇다면 왜 우리는 중국이나 미국과 달리 의를 앞세우는 것일까. 혹자는 한국인의 체면의식 때문이라고 지적한다. ‘입은 거지는 얻어먹어도 벗은 거지는 못 얻어먹는다’라는 말도 있듯 남의 눈을 심하게 의식하고 겉치레에 치중하는 문화적 특성을 의식주라는 말에서 엿볼 수 있다는 것이다. 이런 견해를 주장하는 이들은 “식을 앞세우는 나라는 우리와 달리 실리를 추구하는 경향이 짙다”는 말도 빠뜨리지 않는다.

그러나 의식주라는 표기에 실용주의를 등한시하는 한국 문화의 성격이 반영돼 있다는 주장을 곧이곧대로 수용하기는 어렵다. 일본도 의식주로 표기하는 것이 일반적이기 때문이다. 국립국어원의 설명에 따르면, 의식주는 일본에서 건너온 번역 술어(術語)일 가능성이 높고 발음도 더 편하다.

다시 정리하자면 우리에게도 역시 식이 으뜸이다. ‘금강산도 식후경’이라는 말처럼 우리 문화 역시 먹는 것의 중요성을 간과하지 않았다. 식민지 경험의 유산으로 의식주가 일반화하기는 했지만, 밥을 중요하게 여기고 생존을 위한 실리를 도모한 것은 우리나 다른 나라나 마찬가지다. 또한 의식주가 생존을 위한 필수조건이기는 하지만, 한국인이건 미국인이건 인간에게는 때로 의식주 못지않게 소중하게 여기는 것들이 있다. 그래서 어떤 이는 대의를 위해 목숨을 걸기도 하고, 어떤 이는 사랑하는 사람을 위해 삶의 끈을 놓아버리기도 한다. 그때의 대의나 사랑의 무게를 헤아리기는 쉽지 않지만, 의식주에 견주어 말하자면 밥만큼의 무게를 지닌 것이라고 해야 할 것이다. 밥이 무엇보다 먼저이고, 그래서 세상 그 어느 것보다도 무거운 것이기 때문이다.

집 대신 자유

무엇이 밥만큼 무거운지는 사람마다 제각각이겠지만, 한국을 대표하는 시인 중 한 사람인 소월 김정식에게 그것은 자유였다.

공중에 떠다니는

저기 저 새여

네 몸에는 털 있고 깃이 있지.

밭에는 밭곡식

논에 물벼

눌하게 익어서 수그러졌네.

초산 지나 적유령

넘어선다.

짐 실은 저 나귀는 너 왜 넘니?

-김소월, ‘옷과 밥과 자유’

그가 1928년에 발표한 ‘옷과 밥과 자유’는 9행의 짧은 시이지만 그 깊이를 재기란 간단하지 않다. 이 작품은 각각 3행씩 크게 세 부분으로 나눌 수 있는데, 세 부분은 각각 옷, 밥, 자유에 대응된다. 1~3행까지는 하늘을 나는 새를 통해 옷의 중요성을 상기시킨다. 4~6행까지는 논밭의 잘 익은 곡식을 통해 밥을 바라보는 화자의 마음을 담고 있다.

마지막 부분의 분위기는 사뭇 다르다. 여기에서는 먼 길을 떠나는 화자의 여정과 감상이 나귀에 투영돼 있다. 짐을 싣고 고개를 넘는 나귀에게 던지는 질문에서 화자의 여정이 자의가 아니라 강압이나 피치 못할 사정에 의한 것임을 짐작할 수 있다. 그래서 흔히 이 작품을 일제 강점기의 고단한 삶을 노래한 작품으로 해석한다. 의식주 중 어느 것 하나 풍요롭지 못했던 식민지 시절의 신산한 삶이 압축적으로 표현된 작품이라는 것이다.

그러나 그러한 해석은 일면 타당하면서도 이 작품의 제목이 ‘옷과 밥과 자유’인 까닭까지 설명하기는 어렵다. 의식주의 곤궁한 형편을 이야기하고자 했다면 ‘옷과 밥과 집’이 더 자연스러운 제목이다. 물론 제목과 내용의 관계가 긴밀하지 않은 경우도 더러 있기는 하지만, 분명히 소월은 ‘의식주’라는 말을 염두에 두면서 이 작품을 썼을 것이다. 제목과 구성에서 그러한 의도를 어렵지 않게 짐작해낼 수 있다.

그런데 소월은 인간 생활의 기본 요소가 의식주라는 상식에 기대는 대신, ‘집’의 자리에 슬쩍 ‘자유’를 끼워 넣음으로써 이 작품에 쉽게 가늠하기 어려운 깊이를 부여한다. 집이 자유로 대체됨으로써 이 작품은 식민지의 어두운 현실을 반영하는 데 그치지 않고 인간이라면 응당 품게 되는 근본적 질문들을 내포한 작품으로 솟구친다. 마지막 행의 “너 왜 넘니?”라는 질문은 소월 자신에게 던지는 것인 동시에 당대의 사람들은 물론이고 요즘의 우리를 향한 것이기도 하다.

왜 살아야 하는가

집이 자유로 대체됨으로써 생겨나는 의미는 여러 각도에서 해석할 수 있다. 먼저 집이 곧 자유를 의미한다고 해석할 수 있다. 동양적 전통에서 국가가 집으로 흔하게 비유됐다는 점을 감안하면 집은 곧 나라이고, 집이 없다는 것은 나라를 빼앗겼다는 말과 같은 것이다. 나라를 잃은 자에게 자유가 주어질 리 없다. 이러한 해석은 소월이 의식주 중에서 왜 하필 집을 자유로 대체했는지 설명할 수 있다.

그런데 이 작품을 자세히 들여다보면 화자가 갖지 못한 것은 집만이 아니다. 그에게는 새가 하늘을 자유롭게 날 수 있게 해주는 깃털이 없다. 그의 등에는 깃털 대신 나귀처럼 짐이 얹혀 있을 뿐이다. 당대는 물론 후대에도 한국을 대표하는 시인이었지만, 소월의 개인적 삶은 자유와는 거리가 멀었다. 그 또한 여느 남정네들처럼 생계를 꾸려야 하는 막중한 짐을 등에 얹고 있었고, 죽을 때까지 그로부터 자유롭지 못했다.

소월은 서른셋의 이른 나이에 숨졌는데, 그의 돌연사 원인에 대해 학계에서는 다량의 아편을 먹고 자살한 것으로 추정한다. 자살인지 사고사인지는 여전히 불투명하지만, 그가 아편에 중독돼 있었다는 것만은 분명하다. 나귀처럼 현실의 무게에 짓눌려 있던 그에게 정신적·육체적 고통을 견디는 방법은 아편뿐이었을 것이다. 그러므로 이 작품에서 자유를 의미하는 것은 집뿐만 아니라 새의 깃털인 옷이기도 하다.

그가 소유하지 못한 것은 집과 옷 이외에도 더 있다. 논밭의 곡식 또한 그에게는 소유가 아니라 감상의 대상일 뿐이다. 밥을 소유할 수 없는 자, 맘껏 밥을 먹을 수 없는 자 또한 자유로울 리 없다. 전 세계에 자유·평등·박애의 이념을 전파함으로써 현대 민주주의의 근간이 된 프랑스 혁명은 1789년 시민들이 바스티유 감옥을 습격하면서 시작됐는데, 당시 시민들은 “우리에게 빵을 달라!”고 외쳤다 한다. 1930년대의 시인이자 비평가였던 김기림 또한 당대의 문단이 위축된 원인이 ‘빵’의 분배를 둘러싼 역사와 현실에 대한 자각이 없기 때문이라고 꼬집었다. 자유가 반드시 밥을 보장해주는 것은 아니지만, 역사적으로 자유를 위한 투쟁은 항상 밥의 문제에서 촉발됐다.

결국 이 작품에서 자유를 의미하는 것은 옷과 밥과 집 모두다. 소월은 자유의 가치를 인간 생존의 기본 요소인 의식주에 빗대고 있다. 이를 통해 어떤 말보다 더 간결하게 자유의 의미와 가치를 전달한다. 자유가 얼마나 소중하고 그 무게는 과연 얼마나 되는지 장광설을 늘어놓을 수 있겠지만, 소월은 시인답게 의식주의 무게만큼이라고 간명하게 말한다.

조금 더 나아간다면 이렇게도 말할 수 있을 것이다. 의식주는 인간이 생존하기 위한 최소한의 조건이다. 그렇다면 인간은 무엇을 위해 생존하려 하는가. 소월은 그에 대해 자유를 위해서라고 대답한다. “짐 실은 저 나귀는 너 왜 넘니?”라는 질문이 겨냥하는 것은 일제 치하의 고단한 삶에 대한 성찰만이 아니다. 그것은 우리가 왜 살아야 하는지, 즉 무엇 때문에 의식주를 갖추려 애쓰는지 되돌아보게 하는 묵직한 질문이다.

세상 모두가 그 여인의 냄새

소월을 언급할 때마다 늘 따라붙는 말들이 있다. 한(恨), 민요조, 여성성, 민족주의 등이 그것이다. 그러한 개념들이 오랫동안 누적된 성과이며 소월 시를 이해하는 데 이정표가 될 수 있다는 사실은 부인할 수 없다. 그러나 좀 더 깊이 들여다보면 ‘옷과 밥과 자유’처럼 소월에 관한 상투적 인식을 되돌아보게 만드는 작품이 있다. 그중 하나가 ‘여자의 냄새’라는 작품이다.

푸른 구름의 옷 입은 달의 냄새.

붉은 구름의 옷 입은 해의 냄새.

아니, 땀 냄새, 때 묻은 냄새,

비에 맞아 축업은 살과 옷 냄새.

푸른 바다…… 어즐이는 배……

보드라운 그리운 어떤 목숨의

조그마한 푸릇한 그무러진 령(靈)

어우러져 비끼는 살의 아우성……

다시는 장사(葬死) 지나간 숲속엣 냄새.

유령(幽靈) 실은 널뛰는 뱃간엣 냄새.

생고기의 바다의 냄새.

늦은 봄의 하늘을 떠도는 냄새.

모래두던 바람은 그물안개를 불고

먼 거리의 불빛은 달저녁을 울어라.

냄새 많은 그 몸이 좋습니다.

냄새 많은 그 몸이 좋습니다.

-김소월, ‘女子의 냄새’

이 작품에서 우선 시선을 끄는 것은 ‘여자’라는 말이다. 소월의 대표작이라면 역시 ‘진달래꽃’이고, 이 작품의 화자는 전통적인 여성이다. ‘진달래꽃’과 마찬가지로 소월의 작품은 대개 전통적인 민요의 모티프와 율조를 계승하고 있어서 여성적인 느낌을 풍기는 시가 많다. 그런데 ‘여자의 냄새’는 제목부터 남성 화자의 존재를 부각함으로써 널리 알려진 소월의 시와는 다른 느낌을 준다.

또 제목과 내용에 야릇한 에로티즘의 색채가 짙게 배어 있는데, 이는 이 작품에 개인의 특수한 심리적 정황과 미묘한 감정 및 감각이 드러나 있기 때문이다. 흔히 알고 있는 것과는 달리 소월의 시는 전통적 민요의 세계를 답습하고 있는 것이 아니다. ‘옷과 밥과 자유’가 의식주에 관한 상투적 인식을 새로운 시대에 맞게 변모시키고 있는 것처럼, 소월은 전통적인 것들을 근대적 분위기 속에서 재창조해낸다. 그것이 바로 소월 시의 탁월한 점이고 그의 시가 아직까지 읽히는 이유다.

소월의 世界香

이 작품을 독특하게 만드는 또 다른 말은 ‘냄새’다. 냄새를 표현하는 일은 그리 간단하지 않다. 빨강, 파랑 등 색깔에는 고유한 명칭이 있지만, 냄새를 표현하기 위해서는 ‘빵 냄새, 새 옷 냄새’와 같이 그 냄새가 나는 사물을 활용해야 한다. 또는 ‘그 여자와 만나던 공원 벤치에서 나던 냄새’와 같이 상황이나 기억에 의지해야 한다.

‘여자의 냄새’에서 화자가 ‘여자의 냄새’를 끝없는 비유를 통해 제시하고 있는 것도 그러한 까닭이다. 그 ‘여자’의 냄새를 떠올리려면 그와 관련된 다양한 사물과 상황을 떠올려야만 한다. ‘냄새가 많다’는 것은 그 냄새의 정체를 명확하게 가늠하기 어렵다는 뜻인 동시에 그 냄새를 발산하는 몸이 사물이나 과거의 기억과 무수하게 연결돼 있다는 의미이기도 하다. 마치 생고기에서 바다의 냄새가 나는 것처럼 그 ‘여자’에게는 온 세계의 냄새가 배어 있다.

역으로 생각하면, 이 작품의 화자에게 세계는 온통 그 ‘여자’의 냄새로 가득 차 있는 것이기도 하다. 인간은 한시도 호흡을 멈출 수 없고 냄새는 숨을 통해 전달된다. 그래서 화자는 숨 쉴 때마다 그 ‘여자’의 냄새를 맡게 된다. 그러므로 그 ‘여자’의 냄새를 맡는다는 것은 생존의 기본 조건이자 세계를 인식하는 일과도 같은 것이다.

어떤 학자들은 이와 같이 특정 문화권에서 세계를 이해하는 방법이 되는 냄새를 세계관에 견주어 ‘세계향’이라는 개념으로 설명한다. 이 작품에 제시된 ‘여자의 냄새’가 특정 문화권을 대변할 정도의 위상을 지닌 것은 아니지만, 적어도 화자에게는 세계를 인식하는 수단이 되고 있다는 점에서 일종의 개인적 ‘세계향’이라고 말할 수도 있을 것이다. 전근대의 사회에서 냄새는 내적 진실을 드러내는 것으로 간주됐다. 그래서 후각은 때로 사물의 표면과 동시에 그 내부까지 감지할 수 있는 감각이었다. 이 작품에서도 화자는 냄새를 통해 그 ‘여자’의 깊숙한 곳에 자리 잡은 영혼을 들여다본다. 그래서 이 작품에서 ‘냄새’는 ‘향기’로 대체될 수 없다. 향기가 인공적이고 가식적인 것이라면, 냄새는 자연적이고 꾸밈없는 것이다.

소월이 드러내고자 한 것은 치장한 육체가 아니라 세계와 소통하는 영혼이고, 영혼은 인공적이고 가식적인 것을 통해 드러날 수 없다. 등에 짐을 지고 있는 자에게 자유가 허락되지 않듯이 정제된 향기 속에서는 영혼의 진실이 드러나지 못한다. 비에 젖은 옷이 몸에 달라붙어 몸과 옷의 경계가 희미해지는 것처럼, 정신과 육체의 경계를 가로지르며 내적 진실을 드러낼 수 있는 것은 향기가 아니라 냄새다. 그 냄새 속에서 살과 옷, 그리고 세계 도처에 스며 있는 모든 영혼이 서로 조응하며 하나로 엮인다.

소월은 밥에 관한 시를 몇 편 남겼는데, 그중 하나는 ‘술과 밥’이란 작품이다. 이 작품은 소월 사후인 1939년에 발표된 유고작으로, 술과 밥의 대조를 통해 인간관계에 대한 생각을 피력하고 있다.

못 먹어 아니 죽는 술이로다

안 먹고는 못 사는 밥이로다

별(別)하다 이 세상아 모를 일아

술을 좀 답지 않게 못 여길가

술 한 잔 먹자하면 친구로다

밥 한 술 나누자면 남이로다

술 한 합에 돈 닷 돈 쌀은 서 돈

비싼 술을 주니 살틀턴가

술이야 계집이야 좋다마는

밥 발라 올 때에도 그러할까

별하다 이 세상아 모를 일아

밥 나눌 친구 하나 못생길까

-김소월, ‘술과 밥’

술친구 대신 밥친구

서양에서 ‘친구(companion)’라는 말의 어원은 빵을 함께 나누어 먹는 사람을 뜻한다고 한다. 우리말에서도 가족을 뜻하는 ‘식구(食口)’라는 말은 한 집안에서 같이 살며 끼니를 함께하는 사람을 의미한다. 음식을 함께 나누는 동안 사람들은 서로 긴밀해진다. 물론 술도 음식이므로 함께 술을 마시는 것 또한 돈독한 관계를 맺는 비결이 될 수 있다.

|

그런데도 소월이 술과 밥을 대조시키고 있는 것은 ‘여자의 냄새’에서 본 바와 같이 향기와 냄새의 차이를 상기시킨다. 술이 향기처럼 가식적이고 얕은 것이라면, 밥은 냄새처럼 진솔하고 깊은 것이다. 그러니 소월의 충고에 따르자면 ‘술친구’보다는 ‘밥친구’를 만드는 편이 개인적으로나 사회적으로나 유익한 일이 될 것이다. 물론 밥과 술을 함께 먹는다면 금상첨화겠지만.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)