- 태풍의 중심은 맑고 텅 비고 고요하다.

- 대륙과 바다를 휘감고 회오리치는 태풍의 힘은 이 고요함에서 나온다.

- 정치를 정치답게 만드는 것은 폭력, 권력과 같은 1차원적 힘이 아니라 태풍 속 진공(眞空)과도 같은 덕(德)의 힘이다.

- 덕치, 그것은 공자의 오랜 꿈이었다.

- 스스로를 낮추고 상대를 배려하는 ‘덕의 리더십’은 자본주의 시장사회에서도 먹히는 성공 포인트다.

“덕치는 북극성이 가만히 있는데도 주변의 많은 별이 그를 향하는 것과 같다.”

태풍의 눈

태풍은 여느 바람과는 성격이 다른 독특한 바람이다. 일진광풍과도 다르고 몰아치는 폭풍과도 다르다. 노자는 “아침 내내 몰아치는 회오리바람도 없고, 하루 종일 내리는 소낙비도 없다”(飄風不終朝,驟雨不終日)라고 했지만, 태풍만은 며칠을 두고 불고, 또 밤새도록 비를 쏟는다.

폭풍이 위에서 아래로 퍼붓는 바람이라면, 태풍은 아래서 위로 쳐올리는 바람이다. 또 폭풍이 고기압대에서 생긴다면, 태풍은 저기압대에서 발생한다. 그리고 폭풍이 물처럼 흐르는 바람이라면, 태풍은 꼿꼿이 서서 걷는다. 태풍을 세우는 힘은 그 한가운데 뻥 뚫린 ‘눈’에서 나온다. 눈이 없다면 태풍은 한낱 ‘열대성 폭풍’에 불과하다. 거대한 구름 회오리 한가운데 뻥하니 뚫린 태풍의 눈은 한밤중에 마주친 고양이 눈깔처럼 섬뜩하다.

태풍의 눈은 텅 비고, 고요하며, 기압은 낮다. 그러니까 폭풍이 남성적이라면 태풍은 여성적인 바람이라고 해야 하리라. 자기를 낮추고 고요하며 맑은 태풍의 중심이 가진 특성은 아무리 생각해도 여성적이다(태풍에 여성의 이름을 붙이던 옛 관습은 나름대로 유래가 있다고 해야겠다).

정말 강한 힘은 자기를 낮출수록, 또한 중심을 텅 비우고 고요하게 유지할 적에야 터져 나온다는 ‘힘의 역설’을 태풍으로부터 배운다. 자연의 강한 힘에 그런 역설의 기운이 감돈다면, 인간사회에도 그런 신비한 힘이 있지 않을까.

두 가지 힘

춘추시대는 ‘폭풍의 시대’였다. 권력자가 위에서 아래로 내리누르는 폭정의 시대요, 힘센 자가 약자를 밀어붙이는 폭력의 세월이었다. 공자는 이 폭력의 시대에 맞서서 힘의 원리를 깊이 연구한 사람이다. 그는 결코 시대의 폭풍을 피해 자연 속으로 도피한 은둔자가 아니었다. 그리고 인간세상의 힘에는 폭력만이 아닌 또 다른 힘, 즉 타인의 몸과 마음을 끌어들이는 신비한 힘이 있음을 발견하고, 여기에 덕(德)이라는 이름을 붙였다.

공자 말씀하시다. “천리마 기(驥)를 칭탄하는 까닭은 그 힘(力) 때문이 아니라, 그 덕(德) 때문이다.”(논어, 14:35)

경복궁 근정전의 어좌와 일월오악도 병풍.

맹자가 말했다. “힘(力)으로써 사람을 복종시키면 심복하지 않는다. 힘이 부족하기에 굴복할 뿐이다. 반면 덕(德)으로써 사람을 복종시키면 그 마음으로부터 기뻐서 진정으로 따른다. 마치 70 제자들이 스승 공자에게 그러했듯.”(以力服人者, 非心服也, 力不贍也. 以德服人者, 中心悅而誠服也. 如七十子之服孔子也. 맹자, 2a:3)

“힘으로써 사람을 복종시키면 심복하지 않는다”라는 지적 속의 힘은 분명 폭력 또는 권력이다. “힘이 부족하기에 굴복할 뿐”이라는 이어지는 설명에서 그 뜻이 잘 드러난다. 반면 “덕으로써 사람을 복종시키면 그 마음으로부터 기뻐서 참으로 복종한다”라고 할 때의 덕은 힘과 정반대편에 위치한 또 다른 힘이다. 곧 ‘힘(力)’이 폭력과 권력을 뜻한다면, ‘덕’은 매력이요 끌어당기는 힘이다.

덕치는 ‘매력의 정치’

폭력과 대비되는 제2의 힘, ‘덕’에 대한 공자의 논의를 좀 더 살펴보자.

공자 말씀하시다. “덕(德)으로써 정치를 행함은, 비유컨대 북극성이 제자리에 가만히 있는데도 주변의 많은 별이 그를 향하는 것과 같다.”(子曰 “爲政以德, 譬如北辰, 居其所而衆星共之.” 논어, 2:1)

북극성은 붙박이 별이다. 억지로 다른 별들에게 오라 가라고 명령하지 않는데도 천체는 북극성을 중심으로 돈다(고 옛 사람들은 보았다). 북극성이 제자리를 지키고 가만히 있기만 하는데 “주변의 많은 별이 그를 향한다”(衆星共之)라는 비유는 공자의 정치가 힘(폭력)이 아닌 덕(매력)을 통해 작동된다는 점을 잘 보여준다.

한편 이 구절은 동아시아에서 중요한 정치적 상징의 기능을 했다는 점에서도 주목할 만하다. 중국 황제의 거처인 베이징의 자금성(紫禁城)에 있는 천자의 옥좌든, 서울의 경복궁에 있는 임금의 어좌든, 일본 교토의 어소(御所)든 모두 다 남쪽으로 향하도록 배치된 것은 여기 ‘논어’ 구절 속에 묘사된 북극성이 남쪽을 향해 있는 모양을 형상화한 것이다.

궁전을 좀 더 세밀히 살펴보면, 경복궁이나 덕수궁의 어좌 뒤에는 일월오악도(日月五嶽圖)가 병풍으로 펼쳐져 있다. 일월은 해와 달이요, 오악은 군주가 다스리는 땅의 상징으로서 다섯 개의 명산을 말한다. 그러면 해와 달은 있는데, 별은 어디로 갔을까.

군주 자신이 별, 곧 북극성이다. 군주가 어좌에 앉는 순간 정치의 하늘에는 해와 달, 그리고 별(북극성)이 갖춰져 온전한 세계가 ‘구성’된다. 그리고 군주는 “제자리에 가만히 있는데도 주변의 많은 별이 그를 향하도록” 배치된 남향의 어좌에 북극성처럼 가만히 앉아서 오악(땅)을 조용히 다스리는 것이다.

즉 위정이덕(爲政以德)이라는 덕치의 원리는 궁궐의 배치, 어좌의 방향, 그리고 병풍의 그림들 곳곳에 숨어서 상징화해 있고, 또 그 덕치의 원리는 실제 정치 속에서 작동되도록 군주에게 무언으로 요구하는 것이다. 이것이 유교 경전이 실제 현실 정치에 개입한 방식이다. 그러면 덕의 힘은 어떻게 작동되는 것일까.

물이 흘러드는 계곡

섭공이 정치를 물었다.

공자 말씀하시다. “가까운 곳 사람들은 기뻐하고, 먼 곳 사람들은 몰려드는 것이지요.” (葉公問政. 子曰 “近者說, 遠者來.” 논어, 13:16)

이 문장 가운데서 특히 ‘몰려온다’를 뜻하는 래(來)자에 덕치의 미묘한 특성이 잘 표현돼 있다. 나는 이 작동방식을 진공청소기에 비유하고 싶다. 자신을 진공상태로 만듦으로써 주변의 먼지가 ‘빨려드는’ 진공청소기의 작동방식과 여기 “가까운 곳 사람들은 기뻐하고, 먼 곳 사람들은 몰려드는” 덕치의 작동방식은 근사하다. 역시 기압이 낮을수록, 그리고 텅 비어 고요하고 맑은 ‘눈’에서 강한 힘이 나오는 태풍의 역설적 작동방식도 이와 다를 바 없다.

또 다른 곳에서 공자가 “군자의 덕은 바람이요 소인의 덕은 풀이다. 풀 위로 바람이 불면 풀은 반드시 눕게 되느니!”(君子之德風, 小人之德草, 草上之風必偃. 논어, 12:19)라고 하여 훌륭한 리더의 속성을 바람에 비유한 까닭도 알 만하다.

그렇다. 여기 풀 위로 부는 바람이란 몰아치는 힘으로서의 폭풍이 아니요, 도리어 나를 낮추고 비움으로써 큰 힘을 자아내는 태풍이다!

다만 바람의 근원은 자기 속에서부터일 따름이다. 참된 힘(덕)은 외부에서 도입하는 것이 아니라 나를 성찰하고, 또 나를 객관화하는 눈길에서 나온다. 이것이 유교 정치학에서 끊임없이 수기(修己·나를 닦음)를 강조하는 까닭이다. 수기치인(修己治人)이라, ‘나를 닦고 난 다음에야 남을 다스릴 수 있다’는 낯익은 표현의 뜻이 이것이다.

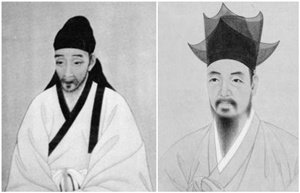

텅 빈 데서 힘이 형성되는 진공청소기나 태풍의 구조는 낮은 곳에서 흘러내리는 물을 맞이하는 계곡의 이미지와도 통한다. 여기서 우리는 조선을 대표하는 유학자인 이황과 이이가 자신들의 호를 퇴계와 율곡으로 지었던 까닭을 알 실마리를 얻는다. 퇴계(退溪)는 ‘물러난 골짜기’라는 뜻이요 율곡(栗谷)은 ‘밤나무 골’이라는 뜻이다(더욱이 퇴계와 율곡을 한 자씩 건너뛰어 읽으면, ‘퇴율·계곡’이 된다). 퇴계와 율곡은 움푹 팬 골짜기를 자기 몸속에 만들 적에야 물이 아래로 흘러 계곡으로 모이듯 사람들이 ‘몰려온다(來)’는 원리를 제 이름 속에 담은 것이다.

이를테면 ‘제 생각을 상대방에게 강요하거나, 억압하지 말라.’ 외려 ‘스스로를 비워내고 상대방을 포용하고 감싸라.’ 그리하면 ‘물이 계곡으로 몰려 내려오듯, 비워둔 그 자리로 사람들이 몰려오리라’는 전망이 퇴계와 율곡이라는 이름 속에 들었다!

요컨대 덕은 바람(태풍)이요, 진공청소기요, 또 계곡이다. 모두 나를 낮추고 비우는데 강한 힘이 발휘되는 힘의 역설이 관철된다. 덕은 분명 힘이긴 하지만 억누르고 지배하는 권력이 아니라, 상대방이 스스로 기꺼워서 진심으로 오고 싶도록 만드는 매력이다. 그렇다면 ‘덕성’이란 자기 속을 채워서 높은 산을 만드는 것이 아니요, 외려 나의 속을 깎아내 마치 못이나 계곡처럼 움푹 팬 공간을 만들어 거기로 사람이 모여들게 만드는 것이다.

문제는 나 자신에게로 집중된다. 유교 리더십의 바탕자리에는 자기 수련하기를 뜻하는 수기(修己)와 자기의 욕망을 이겨 관계로 돌아감, 즉 극기복례(克己復禮)가 근본으로 존재한다. “인(仁)을 실천하는 일이란 ‘나 자신’으로 시작되는 것이지, 어찌 남으로부터이랴”(爲仁由己而由人乎哉. 논어, 12:1)라던 공자의 지적은 덕의 근원, 즉 덕성이 자기 몸·마음속에서 비롯됨을 잘 지적한 것이다.

정의를 찾는 노력

이황(왼쪽)과 이이는 ‘물러난 골짜기’와 ‘밤나무 골’을 자신들의 호로 삼았다.

자로가 여쭈었다. “군자(君子)란 용맹을 으뜸으로 삼는 존재겠지요?”

공자 말씀하시다. “아니야! 군자는 의(義)를 제일로 삼지. 군자가 용맹스럽기만 하고 의롭지 못하면 사회를 어지럽히고, 또 소인이 용맹스럽기만 하고 의롭지 못하면 도둑이 되고 말지.” (子路曰, “君子尙勇乎?” 子曰, “君子義以爲上, 君子有勇而無義爲亂, 小人有勇而無義爲盜.” 논어, 17:23)

지금 자로에게 ‘군자’란 군사력을 움직여 전쟁을 치르는 폭력 행사의 전문가일 따름이다. 그러기에 군자가 갖춰야 할 덕목도 마땅히 용기(勇)라야 한다고 믿어 의심치 않는다. 이에 “군자란 용맹을 으뜸으로 삼는 존재겠지요?”라고 질문한 것이다.

공자도 용맹이 필요 없다고 본 것은 아니다. 다만 용맹(힘)은 시대정신(義)의 계도를 받아야 한다는 점을 지적한 것이다. 공자가 자로에게 가르쳐주고자 한 점은 용맹의 발휘는 정당성에 대한 인식이 기반이 돼야 한다는 사실이다.

자로는 죽을 때까지 공자의 군자가 지향하는 그 문명적 성격을 깨닫지 못했다. 또는 공자가 꿈꾸는 새 시대의 국가경영이 폭력적 지배를 통한 권력적 행위가 아님을 이해하지 못했다. 자로는 끝까지 ‘정치=폭력’이라는 등식을 의심하지 않았다. 이런 자로에게 공자는 다시금 내면을 들여다보길 권하면서 직접 손을 이끌어 가르침을 베푼다.

공자 말씀하시다. “자로야. 너는 육언(六言)과 육폐(六蔽)라고 들어봤느냐?”

자로 대답하였다. “아니오.”

“게 앉거라. 내 너에게 말해주마. 우선 인(仁)을 좋아한다면서 호학(好學)하지 않으면 어리석음(愚)이 되니라. 또 지혜(知)를 좋아한다면서 호학하지 않으면 허황함(蕩)이 되니라. 약속(信)에 구애되어 호학하지 아니하면 자칫 ‘반역질’(賊)이 되니라.

또 정직(直)을 좋아한다면서 호학하지 아니하면 ‘각박함’(絞)으로 빠지는 수가 있느니라. 그리고 용맹(勇)을 좋아한다면서 호학하지 아니하면 ‘난장판’(亂)이 되니라. 뿐만 아니라 강함(剛)을 좋아한다면서 호학하지 아니하면 ‘광기’(狂)로 변질되느니라.” (논어, 17:7)

이 장은 자로의 눈높이와 성향에 맞춰 공자가 구체적인 가르침을 베푼 것이다. 그 핵심은 호학(好學)에 있다. 호학은 스스로가 부족하다는 분한 마음과 열린 마음가짐, 그리고 꾸준한 노력을 미덕으로 하는 점증적, 과정적 개념이다. 실로 공자의 근본정신도 이 호학에 있을 따름이었다. 죽을 때까지 내내 배우기를 멈추지 않음이야말로 호학의 구체화인 것이다.

공자로서는 자로에게 이 호학의 정신이 부족하다, 좀 더 구체적으로 지적하자면 꾸준하고 항상적인 노력이 결여되어 있다고 본 것이다. 그러면 무엇을 배워야 한다는 말인가. 그것은 분명 정의(義)에 대한 이해일 것이다. 위에서 보았듯 “군자가 용맹스럽기만 하고 의롭지 못하면 사회를 어지럽히는” 데 불과하기 때문이다. 이렇게 보면 자로에게 공자가 가르치고자 한 미덕은 무턱대고 힘을 발휘하는 것이 아니라 ‘무엇이 정의인가’를 판단하고, 또 ‘올바른 시대정신’을 찾는 모색의 과정, 즉 ‘정의를 찾는 노력’이었다.

생각하면 공자로서는 폭력으로써 난세를 극복한다 한들 또다시 혼란에 빠지고 만다는 ‘폭력에 대한 비관주의’를 가지고 있었던 것임에 분명하다.

공자 對 자로

위나라 영공이 공자에게 진을 치는 법을 물었다.

공자, 대하여 아뢰었다. “예에 관한 일은 일찍이 배운 바가 있으나, 군사 문제는 배운 적이 없습니다.” 그 다음날 바로 위나라를 떠났다. (衛靈公問陳於孔子. 孔子對曰, “俎豆之事, 則嘗聞之矣, 軍旅之事, 未之學也.” 明日遂行. 논어, 15:1)

위령공이 진법(陣法)을 질문하자 표표히 떠나버린 공자의 면모에서 폭력에 대한 짙은 혐오를 너끈히 헤아릴 수 있다. 공자는 지금 당장은 비현실적일지 몰라도 장기적으로 문명을 옳게 되살리려면 ‘정치=폭력’의 등식을 ‘정치=매력’으로 개체하지 않으면 안 된다는 결단을 내렸던 것이다. 새 시대를 준비하는 새로운 힘, 곧 매력의 다른 이름이 ‘덕’이라는 언어였다. 공자는 정치가 폭력이 아닌 매력으로 전환될 때에야 ‘인간다운 사회’ ‘문명적 질서’가 가능하다고 본 것이다. 이쯤에서 공자가 자로에게 이런 귀띔을 한 것은 예사롭지 않다.

공자 말씀하시다. “자로야. 덕(德)의 참뜻을 제대로 아는 자가 드물더구나.”

(子曰, “由! 知德者鮮矣.” 논어, 15:3)

이건 새로운 세계를 열 문명의 힘인 덕, 곧 매력을 깨닫지 못한 채, 관습적으로 폭력을 정치의 힘으로만 알고 있는 제자 자로를 스승이 몹시 안타까워했다는 표지다. 정녕 공자는 자로가 붙잡혀 빠져나오지 못하는 수렁인 ‘폭력=정치’로부터 ‘매력=덕’의 세계로, 또 ‘힘의 발휘’로부터 ‘힘의 응축’으로, 그리고 ‘외향의 눈길’을 ‘성찰의 눈길’로 되돌리기 위해 끝까지 손을 내민 것인데, 이를 두고 볼 때 공자는 자로를 몹시 아꼈음이 분명하다.

이렇게 공자는 폭력을 가지고는 결코 폭력이 종식되지 않는다는 점을 자로에게 가르치고자 한 것이다. 둘러가는 것 같지만 실은 ‘덕성을 통해 주변이 끌려드는’ 매력의 힘, 이것만이 천하를 평화롭게 이끌 동력이라고 그는 굳게 믿었던 것이다. 이 대목에선 독일의 정치사상가 한나 아렌트(H. Arendt·1906~75)의 지적이 공자의 생각에 꼭 들어맞는다.

“폭력의 실천은 모든 행동과 마찬가지로 세계를 변화시키지만, 더 폭력적인 세계로 변화시킬 가능성이 가장 크다.” (한나 아렌트, 김정한 옮김, ‘폭력의 세기’, 이후, 123쪽)

‘덕의 리더십’은 자본주의 시장사회에서도 통하는 성공비결이다. 뉴욕의 월스트리트.

위나라 출공(出公)에게 충성을 맹세한 자로는 공리(孔?)가 반란을 일으켰다는 소식을 들었다. 난리를 피해 다들 도망가는데 그 와중에 동창생 자고(子羔)를 만났다. 그가 자로에게 말하기를 “출공은 이미 도망갔고, 또 성문은 이미 폐쇄되었네. 자네도 돌아가는 것이 나을 듯하네. 무단히 화를 자초할 것은 없지 않은가.”

자로가 말하였다. “그 밥을 먹은 자는 그 어려움을 회피해서는 안 되는 법!”

자고는 떠나가고, 자로는 성문의 틈을 이용해 성 안으로 들어갔다. 그길로 반란군들 앞에 나서서 돈대를 불태우려 하였다. 두려움을 느낀 반란군들은 자로를 공격하였다. 중과부적인 자로는 죽음에 이르렀다.

갓끈이 떨어지자 자로는 말했다. “군자(君子)란 죽어서도 관은 바로 하는 법.”

그는 갓끈을 다잡아 매고 난 다음 죽음을 맞았다.

한편 공자는 위나라에 사변이 터졌다는 소식을 듣고 말했다. “아이고. 자로가 죽었겠구나.”

과연 그 말씀을 할 적에 이미 자로는 죽어 있었다.(‘춘추’ 요약)

자로는 협객 스타일의 인물이었으리라. “선비는 자기를 알아주는 사람을 위해 목숨을 바친다”는 속언이 자로에게 합당하다. 그러나 이런 의리는 ‘시대의 대의’(義)를 관조하지 못하고 한낱 사소한 신의, 이를테면 뒷골목 깡패 식의 의리를 벗어나기 힘들다. 이 점이 바로 공자가 내내 염려하던 자로의 문제점이었는데, 역시나 그의 죽음조차 이렇게 유협적이었다.

자로는 스승의 비전을 뿌리치고 제가 믿은 ‘의리’를 따라 뚜벅뚜벅 걸어가 죽음에 이른 것이다. 떨어진 갓끈을 바로 하고 의관을 정제한 다음 죽음을 맞았다는 것은 공자의 예를 죽도록 지킨 표시이긴 하지만, 더 ‘큰 의리’(大義)를 따르지 못하고 기껏 자기를 알아주는 사람에게 목숨을 바치고 만 것을 스승은 내내 안타까워했던 것이다. 자로가 죽었다는 소식을 들은 뒤 스승 공자는 시름시름 앓다가 따라서 죽고 말았다고 전한다(“자로가 위나라에서 죽자 공자는 병이 들었다. 그 뒤 7일 만에 돌아가시고 말았다.” ‘사기’, ‘공자세가’)

이를 통해 우리는 정치, 또는 경영의 세계에는 사람을 움직이는 힘이 꼭 필요한 요소이지만, 폭력으로는 결코 항구적인 평화와 질서를 이룰 수 없다는 것이 공자의 신념이었음을 배운다. 그러면 공자의 꿈, 곧 덕치의 세계가 선명하게 제시된 장면을 찾아보자.

진공으로 빨려드는 에너지

남궁괄(南宮适)이 공자에게 여쭈었다. “옛날 명궁이던 예(·#32703;)는 활을 쏘기만 하면 백발백중이었고, 천하장사였던 오(·#53711;)는 땅 위에서 배를 끌어당길 정도였으나 둘 다 제 명에 죽지 못했다지요? 그러나 성왕이신 우(禹)와 탁월한 재상인 직(稷)은 평범한 농부였으나 끝내 천하를 소유하셨다죠.”

공자, 아무런 말씀이 없었다. 남궁괄이 나가자, 공자가 찬탄하며 말씀하시다. “군자로구나. 저 사람은! 덕(德)의 의미를 올바로 알고 있구나. 저 사람은!”

(南宮适問於孔子曰, “·#53666;善射, ·#53711;?舟, 俱不得其死然. 禹稷躬稼而有天下.” 夫子不. 南宮适出, 子曰, “君子哉若人! 尙德哉若人!” 논어, 14:6)

남궁괄은 공자의 제자로서 훗날 스승의 조카사위가 된 인물이다. 여기서 남궁괄은 나름대로 정치사상사 해석을 통해 스승이 꿈꾸는 ‘새로운 힘’을 알아챘음을 보여준다. 즉 무력으로써 천하를 평정하려던 명궁 예나 천하장사 오의 죽음이 비극적이었던 반면, 평범한 농사꾼으로 입신하여 주변 사람을 보살피고, 또 스스로 몸을 낮출 줄 알았던 우(禹)임금과 재상 직(稷)은 끝내 국가를 건설하고 천하를 평화롭게 만들었다는 역사적 사례분석을 제시하는 것이다. 곧 남궁괄은 성공의 비밀이 힘(폭력· 용맹)이 아니라 덕(매력· 배려)에 있다는 진리를 알아챈 것이다.

이에 대한 공자의 응대도 흥미롭다. 제자가 문득 자기 사상의 핵심을 알아챈 데 대해 뭐라 답변하지 못하고 한동안 망연자실해 있다가, 그가 나가고 나서야 “군자로구나, 저 사람은! 덕(德)의 의미를 올바로 알고 있구나. 저 사람은!”이라고 답했으니, 사람이 정곡을 찔리면 이렇게 순간적으로 멍~해지는 것이다. 여기서 우리는 공자가 힘(武力)이 아니라 덕(德性)으로 정치를 행하는 것만이 천하를 평화롭게 하는 유일한, 그리고 올바른 길임을 확신했음을 재확인한다. 덕의 특성을 드라마틱하게 드러내는 장면을 하나 더 보자.

공자 말씀하시다. “태백(泰伯)이란 분은 ‘덕의 극치’(至德)라 일컬을 만하더구나! 천하를 세 번씩이나 사양하였는데도, 백성들은 그 사실조차 알지 못할 정도였으니.”(子曰, “泰伯, 其可謂至德也已矣. 三以天下讓, 民無得而稱焉.” 논어, 8:1)

덕의 위치가 힘(권력)과는 전혀 상반되는 곳에 자리하고 있음을 잘 볼 수 있다. 누구나 욕망하는 황제의 지위를 누구도 알지 못하도록 세 번씩이나 양보했다는 사실을 두고 공자는 ‘덕의 극치’로 찬양하고 있기 때문이다(이 양보가 형식적이지 않고 진정한 것임은 ‘세 번이나 사양했는데도 백성들은 그런 사실이 있었는지조차 몰랐다’는 표현 속에 담겼다).

그렇다면 덕이란 사양이라는 행동을 통해 빈 자리가 만들어지고, 거기에 자연히 쌓이는 어떤 미덕(이를테면 주변의 신망과 같은 것)이다. 결국 ‘논어’에서 개진되는 덕이란 스스로의 겸양(modesty)과 상대방에 대한 배려(caring)를 통해 형성되는 자연스러운 힘이라고 정의할 수 있다. 상대방을 배려하며 뒤로 물러서는 겸양의 뒷자리에 자연스러운 진공상태가 형성되고, 문득 그 진공을 채우기 위해 외부의 힘이 빨려들면서 형성되는 에너지의 축적이 덕이다.

태풍을 닮은 德

이렇게 덕이라는 말 속에는 ‘겸손/ 빈 마당/ 끌림’과 같은 힘의 변화가 개재되어 있다. 즉 덕치란 내가 남을 능동적으로 다스리려고 나서는 것이 아니라, 도리어 나를 낮추고 상대방의 말을 경청하고 또 함께 더불어 그 문제를 해결하려는 과정 속에 상대방이 끌려드는 것이다(이 대목에서 다시금 ‘근자열, 원자래’(近者悅, 遠者來)의 구도를 연상하자!).

정녕 이것은 오늘날 ‘진공청소기’의 작동방식과 유사하다. 자신을 진공상태로 만듦으로써 주변의 먼지가 빨려드는 진공청소기와, 스스로를 낮추고 겸양하며 상대방을 배려할 때 거기 주변 사람들이 감화되어 끌려드는 ‘매력적’ 리더십, 즉 덕치의 작동구도는 동질적이다. 이런 점에서 공자의 리더십은 도덕적 매력으로 표현되며, 그 매력은 감동, 즉 ‘주변 사람들이 느껴서(感) 움직임(動)’으로 펼쳐져 마을-국가, 나아가 온 천하로 확산된다.

그렇다면 덕은 결코 내가 작위적으로 획득 ‘하는’ 것이 아니라 거꾸로 획득 ‘되는’ 것이다. 그러니 덕은 자처할 수 없는 말이다, 덕은 스스로 덕을 자처하지 않기에 도리어 덕이 되는 역설을 품고 있다.

노자는 이런 덕의 역설을 일찌감치 파악했던 듯하다. 이 점을 두고 그는 이렇게 지적한다.

“큰 덕을 갖춘 사람은 자기의 덕을 의식하지 않는다. 그러기에 정말로 덕이 있는 사람이 된다.”(上德不德,是以有德. ‘도덕경’, 제38장) 그런데 덕이 가진 역설적 특성과 중심 기압이 낮을수록 도리어 힘이 강해지는 태풍의 역설은 서로 닮지 않았는가. 역시나 “큰 덕은 억지로 하지 않는데도 되지 않는 일이 없다”(上德無爲而無以爲. ‘도덕경’ 제38장)라는 노자의 부언도 속을 텅 비우고 또 기압이 낮을수록 더 큰 힘을 자아내는 태풍의 ‘덕’과 다르지 않지 않나.

더 묘한 사실은 스스로를 내세우지 않고 낮출수록 더 큰 힘이 발휘되는 역설이 오늘날 기업경영에서도 일어나고 있다는 점이다. 즉 자신을 낮추고 상대방으로부터 겸손하게 배우려드는 덕의 리더십은 평범한 기업을 위대한 기업으로 바꾼 모범적 사례들 속에도 여전히 관철된다. 현대 기업경영 연구자 짐 콜린스(J. Collins)가 ‘평범한 기업’을 ‘위대한 기업’으로 도약시킨 탁월한 기업가들을 연구한 대목에서 덕치에 대한 것과 똑같은 언어를 구사하고 있다는 사실은 놀랍다.

‘평범한 기업’의 리더들이 지극히 자기중심적인 것과는 대조적으로 ‘위대한 기업’으로 도약을 성공시킨 리더들이 자신들의 이야기를 얼마나 삼가는 지를 보고 우리는 충격을 받았다. 좋은 회사를 위대한 회사로 도약시킨 리더들은 인터뷰 중에 우리가 끼어들지 않는 한 회사나 다른 경영진의 공헌에 대해서만 이야기했다. 그들 자신의 공헌에 대해 듣고 싶었던 우리의 기대는 번번이 빗나갔다. 마침내 그들 자신에 대해 말해 달라고 조르면 이런 식으로들 말하곤 했다.

“나는 내가 거물처럼 비치길 원치 않습니다.”

“내가 그렇게 유능했다고요? 아, 그건 너무 이기적인 말처럼 들리는데요, 내 생각엔 난 그런 찬사를 받을 자격이 없어요.”

“이 회사에는 나보다도 내 일을 더 잘할 수 있는 사람이 많습니다.”

(짐 콜린스, ‘좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로’, 김영사, 57쪽)

|

짐 콜린스는 결국 다음과 같은 결론을 내릴 수밖에 없었다고 토로한다.

그것은 흔한 거짓 겸양이 아니었다. 평범한 회사를 위대한 회사로 도약시킨 리더들과 함께 일하거나 그들에 대해 글을 쓴 사람들은, 그들의 리더십에 대해 다음과 같은 단어나 표현을 계속 썼다. ‘조용한’, ‘자신을 낮추는’, ‘겸손한’, ‘조심스러운’, ‘수줍어하는’, ‘정중한’, ‘부드러운’, ‘나서기 싫어하는’, ‘말수가 적은’, ‘자신에 관한 기사를 믿지 않는’ 등등이다.” (짐 콜린스, 위의 책, 58쪽)

요컨대 공자의 덕치(德治), 스스로를 낮추고 상대를 배려함으로써 획득되는 ‘덕의 리더십’은 오늘날 자본주의 시장사회에서도 통하는 성공의 비결이다!

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)