- 중국에 기독교가 유입된 것은 당나라 때다. 동서 문화교류의 증거다. 그러나 불교 도교 유교의 흔적이 뒤섞여 있어 실체를 종잡기 어렵다. 1000여 년 전 중국에 전래된 기독교 흔적을 복원할 수 있을까.

당나라의 수도 장안이었던 서안에서 1930년대에 찍은 대진사의 유적. 왼쪽의 큰 비가 대진경교유행중국비다.

예배당의 본래 이름은 파사사(波斯寺·페르시아의 절)였다. 이것을 대진사로 바꾼 것은 얼마 전이었다. 황제는 예배당 이름을 바꾸면서 장안의 또 다른 대진사에도 친필 글귀를 하사했다. 기도회에 앞서 7언으로 이어진 음률의 찬송이 있었다. 오늘날 가톨릭 미사에서 사용하는 ‘대영광송’과 비슷한 노래였다.

끝없는 하늘이 깊은 경탄을 드리고,

대지가 거듭해서 평화를 염원하며, 인간의 본성이 믿고 의지하는 것은

이 셋을 아우르시는 인자로운 아버지 알라하(여호와)이시네.

기도회에선 가로 세로 길이가 비슷한 연꽃 문양의 십자가를 손에 든 신도들에게 세례를 주기도 했다. 이어 흰색 사제복에 반구 모양의 모자를 쓰고 십자가 목걸이를 한, 목자의 지팡이 같은 목장(牧杖)을 든 주교가 나와, ‘서청미시소경(序聽迷詩所經)’을 펼쳐 설교를 시작했다. 이 경전은 ‘예수 메시아경’으로 이해해도 될 듯하다. 경교가 중국에 들어온 후 처음으로 한역(漢譯)된 경전 중 하나일 것이다.

“먼저 천존(天尊)을 섬기고, 두 번째로 성상(聖上)을 섬기며, 세 번째로 부모를 섬겨라. 이것을 행할 때 천국이 이 땅에 임한다.”

도덕적 교훈을 담은 구절 뒤에 예수의 생애를 요약한 듯한 내용이 이어졌다.

“천존은 한 처녀에게 성령이 임하게 하였다. (…) 마리아는 임신 후 한 사내아이를 나았다. (…) 메시아에게 12제자가 있었는데 그가 고난을 완수했다. (…) 악한 사람들이 대왕 빌라도 앞에서 메시아를 위증했다. (…) 빌라도는 그를 죽이지 않을 수 없었다. (…) 이렇게 그는 이 세상의 백성을 위해 몸을 보시하였다. (…) 새벽에 그를 매달았는데 저녁이 되어서 사방이 어두워지고 땅이 흔들리고 산이 무너졌으며 또한 세상의 묘지 문들이 열렸고 죽은 자들이 모두 살아났다.”

현존하는 경전은 여기까지 전하고 있다. 예수 부활 이야기는 빠져 있지만, 예수에 대해 군더더기 없이 전하고 있는 것을 보면 원래의 경전에는 있었을 것으로 추정된다.

한자와 시리아 문자의 공존

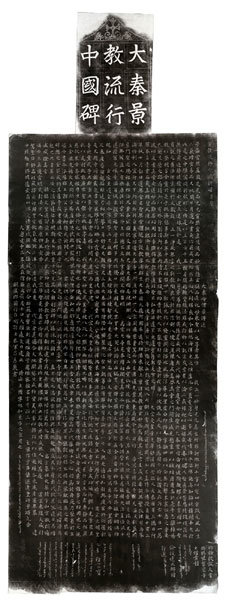

기념비를 가렸던 장막을 걷어내자 ‘대진경교유행중국비(大秦景敎流行中國碑)’라는 글자가 보였다. 본명 또는 세례명이 ‘아담(Adam)’이고 한자 이름은 ‘경정(景淨)’이었을 사제가 이 비문을 참석자들에게 소개했을 것이다. 경정은 이 비문을 저술한 인물이다.

인간의 타락, 메시아의 탄생 및 그의 행적을 기록한 비문의 앞부분에 이어 경교가 어떠한 과정을 거쳐 중국에 정착했는지를 기록한 후반부가 소개됐다. 기념비 제막식은 특별한 경우였으나 경교도들은 7일마다 이러한 예배나 기도회를 열었다. 경교 사제들은 일상생활을 하면서도 하루 7번 기도를 했다. 그들은 노비를 갖지 않았으며 재물을 쌓지도 않았다. 자비를 베풀고 이웃을 사랑하라는 계율을 지켰다. 경교도들은 그들의 신앙이 국가와 백성의 안정에 기여한다는 자부심도 갖고 있었다.

그로부터 840여 년이 지난 1625년(혹은 1623년) 이 비문이 발견됐다. 경교비의 발견은 근대 서방 기독교가 전래하기 이전에 동방 기독교가 먼저 유입됐음을 알려줬다. 우리는 이 기독교가 신라가 있는 한반도까지 전파됐을 가능성 때문에 커다란 관심을 가졌다.

종교는 문명의 교류, 충돌, 융합을 가장 생생하게 전하는 주제다. 비문에는 한자와 고대 시리아 문자가 함께 있었다. 때문에 바벨탑 이후 인류의 언어가 갈라졌다고 한 성서의 기록에 따라, 보편언어 보편문자에 대한 관심을 촉발하는 계기가 됐다. 중국 학자들이 중국어에서 보편문자의 가능성을 찾기 시작했을 때, 경교비는 그 열쇠의 하나로 인식된 것이다.

당시의 성서학자들은 성서를 다른 언어로 번역할 수 있는지에 대한 문제의식을 갖고 있었다. 여기에서 시작된 근원언어 복원에서 그들은 이국적인 중국어에 매력을 느꼈다. 경교와 경교비에 대한 탐색은 핵심적인 교리어들이 어떻게 번역됐고, 다른 종교적 관념들과 어떻게 혼합됐는지 연구할 수 있게 해줬다.

635년 중국에 처음 전해진 경교는 니케아 종교회의 이후 대두된 기독론 논쟁의 결과 에베소 공의회(431년), 칼케톤 회의(451년)에서 이단으로 정죄된 네스토리우스파가 주축인 것으로 알려져왔다. 서로마 지역과 지리적으로 떨어져 있던 동방교회 지역에서는 안디옥 총대주교구와 알렉산드리아 총대주교구가 양립했고, 후에 콘스탄티노플 교회가 총대주교구로 승격됐다.

네스토리우스는 428년 로마 황제 데오도시우스 2세의 청빙으로 콘스탄티노플 총주교로 부임한다. 네스토리우스에 의해 촉발된 기독론 논쟁은 그가 마리아를 ‘신의 어머니(Theo-tokos)’로 부르는 것을 거부하고 ‘그리스도의 어머니(Christo-tokos)’로 불러야 한다는 주장을 옹호하면서 비롯됐다. 그러나 네스토리우스의 견해는 크게 지지받지 못했다. 그는 주교직을 박탈당했다.

‘동부 시리아교회’

그후 네스토리우스의 지지자들은 에데사를 거쳐 니시비스와 셀레우키아를 지나 동방으로 진출했다. 오늘날 알려진 네스토리우스 교회다. 그러나 이 명칭은 시리아어를 주언어로 쓰는 동방교회가 그들을 부르는 명칭은 아니다. 동방교회에는 네스토리우스파 이외의 다른 신학전통이 존재했다. 근래에는 경교비가 세워지기 이전에 중국에 기독교가 들어갔다는 주장도 나온다. 따라서 중국 등지로 기독교를 전파한 것은 ‘동부 시리아교회’로 보는 것이 적절하다. 중국의 경교 유입과 쇠퇴에 관한 문헌 기록을 정리하면 다음과 같다.

635년(당 태종 정관 9년) 아라본(阿羅本·알로펜(Alopen), 아브라함(Abra-ham, Yahb-Alaha), rabban(修士) 등으로 이해) 일행이 성경을 중국에 가지고 와 방현령(房玄齡) 등 중국 고위관료의 영접을 받았다. 638년엔 정식으로 포교를 승인받고, 781년 앞서 언급한 경교비가 건립되면서 전성기를 맞게 된다. 그러나 845년 7월부터 약 8개월간 진행된 폐불(廢佛)정책 이후 점차 쇠퇴했다. 동부 시리아교회는 페르시아는 물론 아랍, 인도, 몽골 등 중앙아시아까지 널리 확산되고 있었다. 중국에도 그런 과정에서 유입된 것이 분명했다.

중국 경교는 전체 동부 시리아교회의 위상 속에서 그다지 큰 규모는 아니었던 것 같다. 경교비에 등장하는 대주교(大主敎·Bishop)란 칭호는 대공목수(Patri areh) 아래 총감독(總監督 ·Papas)을 보좌하는 지위에 불과하기 때문이다. 교단본부에서 중국 교회에 대한 연락과 통제도 원활하지 못했던 듯하다. 비문에 기록된 대공교수 합남영서(哈南寧恕)라는 인물은 하난 이쇼(Hanan Isho) 2세를 말하는데, 그는 비가 건립되기 전인 780년(혹은 778년) 사망했다. 비가 건립된 781년에는 디모데(Timothy) 1세가 동부 시리아교회를 담당하고 있었다.

여하튼 이 비문은 본부교단의 직접적 통제를 덜 받는 중국 경교가 중국에 토착화해 있던 불교를 모방해 현지 문화를 적극 차용하는 정책을 채택했음을 보여준다. 이념과 교리를 설명할 방법이 마땅하지 않았을 테니 중국에 존재하던 다른 종교 용어나 술어를 차용하는 것은 당연했을 것이다. 비문에 불교용어들이 대거 등장한 것은 이 때문이다.

경교의 교당은 ‘사(寺)’로, 경교 사제는 ‘승(僧)’으로 표현했다. 공유(空有), 법(法), 법계(法界), 공덕(功德), 광자(廣慈), 시주(施主), 법당(法堂), 대덕(大德) 등 불교 용어의 차용 사례는 열거하기 어려울 정도로 많다. 무위(無爲), 원풍(元風), 조화(造化), 진주(眞主), 진현(眞玄) 등 도교(道敎) 기풍이 보이는 용어도 적지 않다.

충효 관념을 포함한 유교적 내용도 빠지지 않는다. 1780여 자의 비문 글자 가운데 유교의 5경을 인용한 곳이 80군데가 넘는다. 비문 상단의 도안이 불교와 도교의 혼합물이라는 사실은 널리 알려져 있다.

돈황에서 발견된 경교 한문 자료도 예외는 아니었다. 지금까지 알려진 자료로는 ‘서청미시소경’ ‘일신론’ ‘선원본경(宣元本經)’ ‘대성통진귀법찬(大聖通眞歸法贊)’ ‘지현안락경(志玄安樂經)’ ‘삼위몽도찬(三威蒙度贊)’ ‘존경(尊經)’ 등이 있는데, 여기에도 천존(天尊), 제불, 아라한(阿羅漢), 중생, 사색(四色), 정토, 무량, 해탈, 석자(釋子), 선연(善緣), 자은(慈恩), 패엽(貝葉) 등 불교 용어가 무수히 등장한다.

‘천존’은 도교의 삼청(三淸)에 나오는 원시천존(元始天尊), 영보천존(靈寶天尊), 도덕천존(道德天尊)을 연상시킨다. 그러나 천존은 ‘하늘에 있는 가장 존귀한 자’로 이해할 수도 있으니 기독교 교리와도 상당히 부합한다. 조화(造化)는 도교의 ‘무(無)’ 개념과 무관하다. 조화를 의식적이고 인간적인 작업이 아닌, 세상의 어떤 질서 개념으로 이해한다면 창조과정을 설명하는 가장 적절한 한자어일 수 있다. 경전 번역자는 중의적인 면을 고려해 번역했을 것이다.

불교와 도교, 유교 용어도 차용

경전에는 기독교 교리를 설명하는 내용도 있다. 전체적인 줄거리를 본다면 현존 성서와 흡사한 곳도 적지 않다. 예컨대 일신론의 ‘세존포시론(世尊布施論)’엔 예수의 산상설교 일부분이 들어 있다. 선원본경에는 창세기 1장과 흡사한 구절이 있다. 삼위몽도찬은 찬송가의 의미를 갖는데 ‘삼위’는 삼위일체(三位一體)의 신을 의미한다고 볼 수 있다. 경교가 기독교적 본질을 상당 부분 유지한 것으로 볼 수 있다.

이름만 전해지는 경교비의 저자 경정이 번역했다는 30부의 번역서 중에는 성경과 상응하는 것도 10여 부 있는 것으로 추정된다. 혼원경(混元經)은 창세기, 모세법왕경(牟世法王經)은 모세오경, 다혜성왕경(多惠聖王經)은 시편 등 구약성서를 옮긴 것이다. 아사구리용경(阿思瞿利容經)에서 ‘사(思)’자를 ‘은(恩)’자의 오자로 본다면 이는 4복음서인 것 같다. 계진경(啓眞經)은 계시록을 번역한 것으로 보인다.

그러나 번역한 양이 많지 않고 시리아 출신 전도사였던 경정의 한문 수준, 이질적인 문화환경 속에서 전도해야 했던 현실, 형이상학적인 관념에 관심이 별로 없던 중국의 문화풍토 등이 성서식 용어로 번역할 수 없게 했을 것이다. 이 번역은 기독교 교리대로 성령의 감응으로 번역됐다고 보기 어렵다.

민간 사회로 전파

2006년 5월 중국 여러 왕조의 수도였던 낙양(洛陽)에서 경교 경전의 내용을 담은 경당(經幢)이 발견됐다. 경당은 다각형으로 깎은 돌에 경전을 써 넣은 돌기둥이다. 경당은 탑과 함께 불교 사찰에서 많이 짓는다. 낙양의 경당은 경교 연구에 새 돌파구를 열었다. 이 경당은 814년 제작됐으니 그 시기 경교는 장안을 넘어 낙양 등지까지 유행한 것이다. 교리가 민간 사회에 전파됐음을 알려주는 실마리였다.

경당에는 대진경교선원지본경 1부와 경당기(經幢記) 1부가 포함돼 있다. 선원본경은 이미 돈황에서 발견된 적이 있으므로 새로운 내용은 아니었다. 이 경당의 발견으로 ‘지(至)’자의 추가와 몇 개 글자의 탈루 등이 확인돼 이전 자료의 신뢰도를 높일 수 있었다. 그러나 이 경당 역시 불교를 모방한 흔적이 뚜렷해 경교비의 이미지를 바꾸지는 못했다.

장안의 초기 경교도들이 페르시아나 시리아에서 파견된 교단의 특별한 인물들이었다면, 낙양의 경교도들은 소그드 상인 계통으로 자기네 모국어를 사용하지 않는 한화(漢化)한 호인(胡人)들이었다. 낙양의 경교에선 개인적이라기보다는 가족 단위 신앙의 흔적이 보인다.

당나라 수도 장안 의령방의 대진사에 있었던 ‘대진경교유행중국비’ 탁본. 이 비는 서안의 비림(碑林) 박물관 안에 있다.

1955년 서안에서 출토된 ‘미계분묘지(米繼芬墓志)’는 미계분의 어린 아들 사원(思圓)이 경교의 승려였고 그의 할아버지부터 경교 집안이었다는 사실을 암시한다. 미계분묘지는 혜초의 왕오천축국전에도 등장하는 서역 ‘미국(米國)’에서 이주해온 미계분이 805년 92세의 일기로 두 아들을 남겨놓고 세상을 떠나면서 남긴 일대기다.

이 석각들은 경교가 소그드 상인들 사이에 상당히 신앙되고 있었다는 사실을 알려준다. 복건성 천주(泉州)나 강소성 양주(楊州) 등에서도 많은 석비가 출토됐다. 이것은 해로나 운하로 들어온 원대(元代)의 중국 기독교로 추정되는 야리가온과 관련 있어, 초기 경교와 연결하기 어렵다. 하지만 서안과 신강 지역에서 발견되는 다수의 경교 석각은 경교의 유행을 추정할 수 있는 단서를 제공한다.

지금까지 살펴본 경교는 다분히 중국적이고 중국화한 것이라 원래의 기독교적 요소를 얼마나 유지하고 있는지 의문이다. 경교비가 발견되자 명대의 천주교 신자였던 이지조(李之藻)와 서광계(徐光啓) 등은 자칭 ‘경교후학(景敎後學)’이라면서 천주교와 경교를 동일시하며 흥분했다. 서양 선교사들도 이를 구분하지 못했지만, 중국 학자 홍균(洪均)은 이것이 네스토리우스교라는 사실을 곧바로 간파했다.

경교는 전해질 당시 중국에서 페르시아교(波斯敎) 혹은 페르시아경교(波斯經敎)로도 불렸다. 조로아스터교의 일종으로 본 때문인 것 같다. 경교라는 명칭은 745년 당 현종 때 비로소 대진경교(大秦景敎)로 공식화했다. 경교가 이방의 종교이고 발상지가 불교나 도교와 다르다는 인식을 전제로 한 듯하다. 고문헌에서 자주 조로아스터교인 현교와 혼동한 것은 이 종교의 발원지에 대한 오해에서 기인한 것으로 보인다. 당회요(唐會要)도 불을 숭상하는 화교(火敎)가 곧 병교(丙敎)이고, 병은 오행 가운데 화(火)에 해당되며 후에 피휘(避諱)해 경교로 불렸다고 기록했다.

혼합종교적 성격

경교가 불교나 도교의 분파로 인식되는 것은 자연스러웠을 것이다. 경교 경전에 불교나 도교 용어가 있는 데다, 경교 자체가 별다른 특색이 없었기 때문이다. 경교를 도교의 분파로 여길 수 있는 정황은 여러 군데서 발견된다. 서청미시소경보다 늦게 성립된 것으로 추정되는 지현안락경은 이름부터 도교적 색채가 강하다.

경교비는 당 왕실의 시조로 인식되던 노자(老子)를 끌어들여 그가 서역으로 간 것이 경교가 동방으로 오게 되는 것으로 귀결됐다고 주장한다. 도교의 한 분파였던 여동빈(呂洞賓)이 저술한 구겁증도경주는 경교의 찬미시를 채용하고 있어 회창법란 이후 경교가 민간 사회의 도교와 결합해 생존했을 가능성을 짐작게 한다.

경교가 불교의 분파로 인식된다고 할 때 주목되는 것은 경교비를 제작하고 경교 경전을 번역했다고 하는 경정이 반야(般若)와 함께 대표적 불경인 육파라밀경(六波羅密經)을 번역했다는 기록이다. 당시 중앙아시아와 중국 장안에서는 호본(胡本) 대승이취육파라밀경(大乘理趣六波羅密經)이 유행했다. 이 기록을 신뢰할 수 있다면 경정이 번역한 경교경전 원본은 기독교 원본이 아닌 호본(胡本)일 가능성이 있다. 호본 경전들은 불경에 기독교적 요소를 가미하고, 기독교 역시 불교적 요소를 첨가하는 등 혼합종교적 성격이 강했을 것이다.

황제 권력과 결탁

낙양 출토 경당의 선원지본경은 불경과 마니경전(摩尼經典)의 영향을 많이 받은 경정이 창작한 경교 경전으로 추정되기도 한다. 그렇다면 경교비와 경교 문헌에 불교와 도교 요소가 많은 까닭을 어느 정도 이해할 수 있다. 이는 문명교류사 연구 차원에서 진지하게 검토할 문제다.

당대 황제의 편액을 받거나 황제의 초상화를 대진사에 걸었던 경교는 기독교 이미지를 많이 잃었을 것이다. 경교를 ‘또 다른 기독교’라고 한 것은 이 때문이다. 이러한 요인이 초기 경교가 표면적으로 쇠퇴한 중요한 요인인지도 모른다.

초기 기독교는 탄압과 박해 속에서 굳건히 성장했다. 중국 경교가 황제 권력과 결탁해 명맥을 유지했다면 이는 본질적으로 기독교적 속성과는 다소 거리가 있다. 권력과 대립적 관계를 경험하지 못했던 경교가 쇠퇴하는 것은 당연한 일이었을 것이다. 동부 시리아 본부교단의 쇠퇴와 몰락도 영향을 미쳤을 것이다.

경교는 중국에 전도된 지 150여 년이 지났지만 번역된 경전은 고작 30여 부에 불과하다. 그나마 기존 종교와 구별되지 않는 내용을 담고 있었다면 이 종교의 생명력은 매우 미약했을 것이다. 초기 경교는 다른 종교의 외피를 입고 역사의 뒷면에 서 있었다.

중앙아시아와 몽골 등에서 활발하게 유지됐거나 혹은 중국 내지에서 꿈틀거리던 경교는 원대의 종교관용정책으로 다시 비약할 수 있었다. 그러나 에르케운(야리가온·也里可溫)이라고 불리는 원대 기독교는 또 다른 기독교였다.

불교는 중국에 들어와 중국을 불교화하지 못했고, 오히려 중국이 불교를 중국화했다. 거대한 용광로처럼 다양하고 이질적인 요소를 흡수하고 새로운 형태로 만들어낸 중국적 특징은 중국에 유입된 초기 기독교 경교에도 마찬가지로 나타났다. 경교의 중국화는 현대 중국에서의 기독교 문화를 이해하는 데도 많은 시사점을 줄 것이다. 문화는 영향을 주고받으며 끊임없이 변용된다. 원형은 거대한 역사의 흐름 속에 묻혀 역사가의 손길을 기다리고 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)