- 태양광 시설 사용연한 20년, 투자비 회수 50~70년

- MB 정부 2조 원 이상 투자…정권 바뀌자 대폭 삭감

- “정부 설치단가는 시장가격의 최소 1.5배”

- 돈 쏟아붓고 사후관리 않는 지자체… ‘기록 없는 사업’

- “이해할 수 없는 공무원…효율보다 디자인에 더 관심”

서울 중구 태평로1가 서울시 신청사.

지난해 말, 태양광 발전사업을 하고 있는 기업인이 던진 질문이다. “글쎄요. 한 5~6년?”이라고 답했더니 한심하다는 듯 웃었다. 웃는 이유가 궁금해졌다. 태양광 모듈 가격이 하락해 관련 업체들의 수익이 악화됐다거나, 지자체들이 앞다퉈 태양광 사업 투자를 늘린다는 보도가 많이 나온 터였다.

궁금증을 해소하기 위해 일단 기초적인 자료를 모으기 시작했다. 인터넷에서 태양광 발전과 관련된 자료를 찾았다. 서울시의회 등을 통해 서울시 신청사의 태양광 발전시설 자료를 모았다. 내친김에 전국 지자체 상황도 파악하기로 마음먹고 정보공개청구제도를 이용해 16개 광역자치단체에 정보공개를 청구했다. 청구 내용은 ‘2000~2012년 지자체 산하 건축물에 설치된 모든 태양광 관련 자료’였다. 구체적으로는 정부 지원금이 들어간 모든 발전시설의 설치일, 발전계획량과 실제 생산량, 정부보조금 규모 등이었다. 특히 각 시설을 설치하는 데 들어간 투자비에 대한 수지분석(투자비 회수기간) 결과를 반드시 명시하도록 요구했다.

정보공개 결과를 기다리는 동안 태양광 발전과 관련된 정책에 대해 공부하고 관련 전문가들을 만났다. 업계 종사자들을 만나 현장의 목소리도 들었다.

가장 먼저 눈에 들어온 것은 2008년 이명박(MB) 정부가 들어선 이후 태양광 관련 정부 예산이 폭발적으로 증가했다는 점이다. 여러 신재생에너지 관련 사업 중 태양광 발전에 유독 많은 예산이 집중됐다. 정부는 2012년 한 해에만 3928억6000만 원을 태양광 사업에 지원했다. 같은 기간 전체 신재생에너지 사업 지원액 5654억6400만 원의 약 70%에 달한다. 2011년에도 4600억 원가량을 투입했는데, 전체 신재생에너지에 투입한 금액(6255억 원)의 약 73%를 차지했다. 2008년 3552억 원, 2009년 4096억 원, 2010년 4150억 원이 투입됐으니 지난 5년간 매년 10% 이상 증가한 셈이다. 태양광의 발전량이 신재생에너지에서 차지하는 비중이 2.6%(2011년 기준)에 불과하다는 점을 감안하면 정부의 예산지원이 매우 편중됐음을 알 수 있다.

가장 많이 늘어난 항목은 발전차액지원금(FIT·Feed In Tariff)이었다. 이는 전력 거래가격이 생산가격(기준가격)보다 낮을 경우 그 차액을 정부가 지원하는 제도인데, MB 정부 출범 이후 규모가 이전보다 수십 배 커졌다. 지난 몇 년간 상당수 대기업과 개인들이 너도나도 태양광 사업에 뛰어든 이유가 이 제도에 있었다.

MB가 키운 사업?

이전 정부의 예산과 비교해보면 MB 정부의 ‘태양광 사랑’을 실감할 수 있다. 정부를 대신해 신재생에너지 관련 사업을 총괄하는 에너지관리공단(이하 공단)이 공개한 자료에 따르면 1990년대부터 2007년까지 태양광 발전사업에 지원된 정부 예산은 4043억 원에 불과했다. 같은 기간 전체 신재생에너지 사업에 지원된 예산 1조1890억 원의 약 34%에 달하는 금액이다.

MB 정부는 출범 2년째인 2009년부터는 일반 주택 100만 채에 태양광 발전시설을 설치한다는 일명 ‘그린홈 100만 호’ 사업도 야심차게 추진했다. 2012년 말 현재 약 30만 호가 이 사업에 참여한 것으로 확인됐다. 전국의 지자체에는 아예 의무적으로 신재생에너지 발전시설을 갖추도록 했다. 그중 대부분은 태양광 발전시설이었다. MB 정부는 임기 초부터 신재생에너지를 이용한 발전시설을 짓는 지자체나 개인에 대해 설치비의 50%가량을 보조금으로 지급하는 정책을 추진했다.

그러나 박근혜 정부가 들어서면서 태양광 발전사업의 운명이 변하고 있다. 공단이 공개한 자료에 따르면 2013년 태양광 발전 관련 정부 예산은 고작 524억 원이다. 지난해의 10분의 1도 안 된다. 지난해까지 운영되던 발전차액지원제도가 중단된 게 큰 이유지만, 다른 예산들도 대폭 줄어들었다. 지난해 550억 원 정도였던 ‘그린홈 100만 호 사업’ 예산은 올해 반 토막(264억 원)이 났고, 지난해 40억 원 정도 투입됐던 건물지원사업 예산은 아예 빈칸으로 남았다.

태양광 말고도 신재생에너지의 종류는 많다. 태양열, 풍력, 소수력(小水力), 지열, 바이오, 연료전지 등이 모두 포함된다. 앞서 설명한 대로 이 중 태양광의 비중은 발전량 기준으로 3%가 되지 않는다. 폐기물 발전이 67.54%(2011년 기준)로 가장 크고 수력이 12.73%, 바이오가 12.7%다. 풍력은 태양광과 비슷한 수준이며 연료전지, 지열 등은 아주 미미하다.

태양광은 신재생에너지 중에서 발전단가가 가장 높다. 공단 자료에 따르면 2011년 기준으로 태양광의 kwh당 원가는 436.5원이다. 풍력(100.98원), 바이오(85.71원)보다 3~4배 비싸다. 화석연료를 이용해 생산한 전기와는 차이가 더 크다. 가장 저렴한 원자력은 39.52원, 유연탄이 67.13원, 비교적 단가가 비싼 수력도 kwh당 136원, LNG는 142.35원이었다. 태양광 발전업계에서는 “2012년에는 태양광 발전장치의 원재료인 폴리실리콘과 모듈 등의 가격이 폭락해 kwh당 발전단가가 250~300원으로 떨어졌다”고 설명하지만, 여타 에너지원과 비교할 때 발전단가는 여전히 높은 편이다. 경제성만 놓고 본다면 하기 힘든 사업이다.

발전단가가 높아서일까. 정부는 신재생에너지 중 유독 태양광에 대해서만 강제 할당제를 도입, 시행하고 있다. 신재생에너지 발전의 일정 비율을 반드시 태양광으로 하라는 것이다. 2013년의 경우 신재생에너지 의무할당 비율은 전체 에너지의 2.5%인데, 그중 7~8%를 태양광으로 채우게 했다. 정부는 2020년까지 전체 전력 생산량 중 10% 이상을 신재생에너지로 충당한다는 계획을 세우고 있으니 태양광 산업 비중도 그에 비례해 높아질 것이다.

‘신동아’는 최근 서울시의회 등을 통해 서울시 신청사와 송파구 문정동 가든파이브에 설치된 태양광 발전시설에 대한 자료를 입수했다. 설치비용, 실제 전력 생산량, 전기가격, 투자비 회수기간 등이 일목요연하게 정리돼 있었다.

‘가든파이브’는 170년

지난해 8월 준공된 서울시 신청사에는 현재 200kw 규모의 태양광 발전시설이 설치되어 있다. 일반적으로 건물의 옥상 같은 곳에 태양광 모듈 부착 유리판을 붙이는 방식인 PV(Photovoltaic System) 시스템이 아니고 건물일체형 방식인 BIPV (Building Integrated Photovoltaic System) 시스템이다. 쉽게 말해 건물의 지붕 및 입면을 외벽마감재 대신 PV모듈로 대체한 방식이다.

서울시 자료에 따르면 신청사에 설치된 태양광 시설의 총 공사비는 18억5397만 원이다. kw당 927만 원에 설치한 셈이다. 신청사는 처음 설계할 당시 발전 계획량이 연간 17만5200kw/h(월 평균 1만4600kw)였다. 지난해 10월 한 달간 신청사는 계획보다 10% 이상 많은 1만6362kw의 전기를 생산했다. 한 달간의 생산량 통계라 큰 의미는 없지만, 계속 이런 규모의 발전이 이뤄진다고 가정할 때 매년 19만6351kw의 전기를 생산할 것으로 기대된다.

여기에 kw당 130원인 전기가격을 적용하면 투자비 회수기간은 72.6년이란 결론이 나온다. 더욱이 올해 4월 현재 관공서에 들어가는 업무용 전기가격(kw당 102.9원)을 적용하거나 생산량이 지난해 10월보다 떨어진다면 투자비 회수기간은 이보다 더 길어진다. 놀라운 결과다.

가든파이브의 경우는 더 심했다. 2008년 서울시는 복합문화공간 가든파이브를 건설하면서 라이프관과 툴관에 각각 351.9kw, 246.8kw 용량의 태양광 발전시설을 설치했다. 지금까지 서울시가 투자한 태양광 발전시설 중 가장 규모가 큰 사업이다. 가든파이브에도 건물일체형 방식인 BIPV 시스템이 적용됐다.

“지자체는 보조금 못 받으니…”

서울 송파구 문정동 가든파이브.

그렇다면 이런 결과는 서울시만의 특수한 상황일까. 다른 지자체에 설치된 태양광 발전시설의 경우는 어떨까. 정보공개청구를 통해 입수한 전국 16개 광역 지자체 자료를 분석했다. 그러나 일부 지자체의 경우 ‘신동아’가 요구한 자료 중 일부만 공개해 분석대상에 포함시킬 수 없었다. 특히 수지분석 자료를 공개하지 않은 지자체가 많았다. 태양광 업무를 담당하는 지자체 관계자들은 “전력가격이 상이하고 기준을 잡기가 어려워 계산이 불가능하다”거나 “그런 자료를 만든 적이 없다”는 등의 이유를 들었다. 수지분석 자료를 공개한 지자체는 서울, 부산, 강원, 경북, 광주, 전남, 충남, 인천, 대구 등 9곳이다.

서울시가 자료를 공개한 태양광 발전시설은 총 173곳. 모두 2007년 이후 설치된 시설이다. 우선 눈에 띄는 것은 투자비 회수기간. 서울시는 1kw당 102.9원(2013년 4월 현재 업무용 전기가격, 기본요금 5990원 별도)을 적용해 분석했다고 밝혔다. 결과는 충격적이었다. 자료에 따르면 상당수 발전시설의 투자비 회수기간이 50~80년에 달했다. 짧은 곳도 30~40년이었다. 태양광 시설의 내구연한은 대개 20년 이다. 설치 후 15년 쯤 지나면 효율이 급격히 떨어진다.

2010년 준공된 100kw 규모의 난지물재생센터 태양광 발전시설의 투자비 회수기간은 72년이었다. 300kw 규모의 중랑물재생센터(2008년 준공) 태양광 발전시설은 77년, 청계천 유수용지(2007년 준공)는 73년이었다. 2009년 조성된 마포구 상암동 노을공원 발전시설(150kw)은 81년이 걸려야 투자비를 회수할 수 있는 것으로 확인됐다. 태양광 원자재 가격이 폭락해 시공비용이 절반 이하로 떨어진 지난해 준공된 영등포 그린·케어센터의 태양광 발전시설도 55년이 걸린다는 계산이 나왔다.

이러한 분석 결과에 대해 서울시 태양광사업 담당자는 “일반 태양광 발전사업자들은 전기가격(SMP) 외에 REC(신재생에너지 공급인증서, 일종의 전력생산 보조금)를 받고 전기를 팔기 때문에 회수기간이 비교적 짧다. 그러나 지자체는 REC를 팔 수 없어 태양광 발전으로 절약할 수 있는 전기요금만으로 투자비 회수기간을 분석했다. 회수기간이 긴 것은 그런 이유 때문이다. 태양광 발전은 돈이 많이 든다. 시장에 맡겨서는 성장할 수 없다. 그래서 정부가 태양광 발전에 대해선 의무할당제를 시행하는 것”이라고 설명했다(신재생에너지 의무할당제, REC와 SMP 등에 대해서는 상자기사 참조).

전국 지자체 사정 비슷

국회도서관 옥상에 설치된 태양광 발전시설.

2010년 준공된 충남 예산의 종합건설사무소 투자비 회수기간도 70년에 달했다. 2009년 BIPV 방식으로 지어진 전남 구례의 한 청사는 116년이 걸린다는 계산이 나왔다. 이것도 계획된 수준의 발전이 이뤄진다고 가정했을 때의 수치다. 그러나 통상 실제 발전량이 계획발전량보다 10~20% 낮게 나온다는 것을 감안하면 투자비 회수기간은 더 길어질 수 있다.

광주의 경우도 비슷했다. 지난해 준공한 광주 서구 노엘실버마을(10kw)의 투자비 회수기간은 61년이었다. 2010년 준공한 남구 샘목노인복지센터는 59년이 넘었다. 2009년 준공된 경상북도 청소년수련센터도 74년가량 걸리는 것으로 확인됐다.

2010년 준공된 대구 그린컨벤션센터는 누진세가 적용되는 가정용 전기가격(kw당 180원)을 적용하고도 투자비를 회수하는 데 88년이 걸리는 것으로 추정되고, 2011년 준공한 용산2동 주민센터는 84년이란 계산이 나왔다. 이들도 업무용 전기가격을 적용하면 수지분석 기간은 2배 가까이 늘어날 것이다.

인천의 경우 2011년 완공된 문학구장은 가정용 전기요금을 적용해도 투자비 회수기간이 62.8년이었다. 업무용 전기료로 계산하면 기간은 110년으로 늘어난다. 지난해 준공한 인천대 그린캠퍼스는 업무용 전기가격을 적용했더니 49년이란 계산이 나왔다. 지난해 준공한 72kw 규모의 사회복지관은 47년이었다.

투자비 회수기간이 이렇게 긴 이유는 뭘까. 가장 먼저 지적할 것은 시공비가 너무 높게 책정됐다는 점이다. 지난해까지 정부는 매년 공단을 통해 ‘기준단가’를 발표했다. 정부가 태양광 시장에 내놓은 일종의 표준시공단가다. 규제력은 없지만 그간 태양광 사업을 하는 지자체나 업체에 일종의 가이드라인 구실을 했다.

매년 전국에서 진행된 태양광 설비 관련 입찰이나 계약은 공단의 기준단가와 비슷한 수준에서 가격이 결정됐다. 가든파이브의 경우 kw당 설치단가는 1364만 원인데, 이는 공단이 2008년 발표한 기준단가 1327만 원을 약간 상회하는 수준이다. 서울시 신청사의 kw당 설치단가 927만 원도 공단이 발표한 2012년 태양광 설치단가 955만 원(kw당)과 비슷했다.

공단 기준단가 너무 높아

기준단가는 오래전부터 논란의 중심에 있었다. 가격이 부풀려져 있다는 얘기가 많았다. 태양광 시공업계에서조차 “적정 마진을 포함한 실제 시공비보다 30~50% 높다”는 말이 나온다. 서울에서 태양광 관련 업체를 운영하는 관계자의 말을 들어보자.

“높은 기준단가 덕분에 태양광 업자들이 몇 년간 돈을 많이 벌었다. 지자체 사업이든 그린홈 사업이든 정부가 40~ 50%를 보조금으로 준다. 그린홈 사업의 경우 지자체가 10%가량을 별도로 낸다. 그런데 기준단가가 높아 정부에서 받는 보조금만으로도 공사를 할 수 있을 정도다. 2010~2011년 지자체 등에 설치하는 일반식 태양광 발전설비의 경우 1kw당 실제 시공 비용이 400만 원을 넘지 않았다. 그런데 당시 정부의 시공단가는 1kw 기준으로 718만 원이었다. 정부 지원금은 절반인 360만 원 정도였다. 정부 지원금만으로도 공사를 할 수 있었다는 계산이 나온다. 지난 몇 년간 계속 이런 식이었다.”

태양광 관련 단체인 한국태양광산업협회 관계자의 얘기도 비슷하다.

“기준단가가 과도하게 높은 게 사실이다. 시공업자만 돈을 버는 시장이 됐다. 시공업체들은 기준단가가 떨어져 수익이 악화됐다고 주장하지만 다 엄살이다. 한국에서 가장 큰 규모의 태양광협회인 우리도 공단의 기준단가가 어떻게 결정되는지 잘 모른다.”

공단 기준단가는 매년 큰 폭으로 떨어졌다. 폴리실리콘, 셀과 모듈 같은 원자재 가격의 하락이 반영됐다. 일반 PV 방식을 기준으로 2008년 kw당 930만 원에 달했던 기준단가는 2010~2011년 718만 원, 2012년 497만 원으로 4년 만에 절반 가까이 떨어졌다. 기준단가 발표를 중단한 올해에도 공단은 각 지자체에 kw당 440만 원의 ‘기준설비가격’을 사실상 기준단가 개념으로 통보한 것으로 알려졌다. 그린홈 사업에는 시공비의 절반을 국가가 부담하던 제도 대신 kw당 115만 원(3kw 기준 345만 원)을 정액지원하도록 제도를 바꿨다.

그럼에도 단가 수준이 여전히 높다는 목소리가 크다. 그린홈 사업에 참여하고 있는 한 시공업체 대표는 이렇게 말한다.

“요즘 가정용 3kw 설비를 설치하는 데 드는 비용은 10%의 마진을 포함해도 900만 원 정도다. 그런데 시공업체는 정부와 지자체에서 450만 원 정도의 지원금을 받고 개인에게는 자부담 600만 원을 받는다. 적정 마진 외에도 100만 원이 넘는 폭리를 취하는 셈이다.”

2011년 8월 중부발전은 서울 마곡동 서남물재생센터에 1300kw 규모의 태양광 발전시설을 설치하면서 기획, 설계, 시공에 총 57억 원을 썼다. kw당 438만 원꼴이다. 그 시기 공단이 발표한 일반형 기준단가는 kw당 718만 원이었다. 전국의 지자체는 대부분 이 가격 수준에서 사업을 진행했다. 중부발전 태양광사업에도 이 기준이 적용됐다면 시공비용은 93억 원이 넘었을 것이다. 중부발전 측은 “조달청 입찰을 통해 진행된 사업이다. 57억 원을 들여 문제없이 진행했다”고 밝혔다.

이렇듯 기준단가가 과도하게 높게 책정돼왔다는 지적에 대해 공단 측은 다음과 같은 입장을 밝혔다.

“가정용 3kw 시설을 599만 원에 설치한다는 덤핑 업자들이 등장했다는 얘기를 지난해부터 듣고 있다. 그러나 이들은 믿을 수 있는 업체가 아니라고 본다. 지자체에 시공하는 업체도 마찬가지다. 공단이 덤핑까지 감안해 기준단가를 결정할 수는 없다. 또 가격만큼이나 품질보증 등 사후조치가 중요하다. 공단의 기준단가는 매년 시장상황을 분석하고 전문 연구기관에 의뢰해 결정한다. 외부인들로 구성된 위원회 심의도 거친다. 정부는 기준단가를 둘러싼 이런 문제를 해결하기 위해 올해부터는 아예 기준단가 발표를 중단했다. 앞으로는 이런 논란이 사라질 것으로 기대하고 있다.”

더위 타는 태양광 시설

태양광 발전시설의 효율이 생각보다 낮은 것도 투자비 회수기간이 늘어나는 원인이 된다. 태양광 시공업체나 연구기관, 공단 등은 태양광 발전시설의 국내 효율을 대개 15.5%(하루 평균 3.72시간)로 계산한다. 정보공개청구를 통해 지자체로부터 받은 수지분석 자료도 대부분 이것을 기준으로 만들어졌다.

그러나 현실과는 거리가 있었다. 서울시 자료를 분석해보니 산하기관 태양광 시설 중 하루 3.5시간 이상 발전을 하는 곳은 159개 시설 중 15곳에 불과했다. 발전시간이 하루 3시간을 넘는 곳은 62%(99곳)였다. 나머지 시설의 발전시간은 하루 3시간 미만이었다. 관악구의 한 어린이집 태양광 시설은 하루에 1.77시간만 작동했다.

태양광 발전은 햇빛을 받은 태양광 모듈이 일으키는 진동을 전기에너지로 바꾸는 발전방식이다. 태양광 발전시설이 제대로 가동되려면 여러 가지 조건이 맞아야 한다. 특히 온도가 중요하다. 현재 국내에서 사용되는 태양광 모듈은 일정한 온도 이하로 내려가거나 올라가면 발전을 하지 못하거나 효율이 급격히 떨어진다. 보통 섭씨 25~35도에서 가장 활발하게 작동하는데, 40~50도가 되면 효율이 떨어지기 시작하고 80도 정도가 되면 완전히 멈춘다. 날씨가 선선한 가을에 효율이 높게 나오는 이유가 여기에 있다.

가든파이브 라이프관 태양광 시설은 2010년 24만5768kwh, 2011년 27만8300여kwh, 2012년 21만5400여kwh(1~10월)의 전기를 생산했다. 흥미로운 건 월별 생산량이다. 2010년의 경우 1월에는 3만2300kwh, 2월엔 2만5200kwh를 생산하던 태양광 시설이 5월부터는 생산량이 급격히 떨어졌다. 6월에는 1월의 3분의 1 수준인 1만1900kwh밖에 생산하지 못했다. 총용량이 351.9kwh이니 사실상 하루 1.12시간만 발전을 한 셈이다. 이런 현상은 7~8월에도 마찬가지였다. 기온이 떨어지는 10월이 되어서야 발전량은 2만3600kwh로 늘어났다. 이런 현상은 매년 반복되는 것으로 확인됐다. 태양광 발전사업자들이 하루 3.72시간(PV 방식 기준)의 계획효율을 계산해 발전량을 설계하고 비용 대비 효과를 계산하는 것과는 동떨어진 현실이다.

이와 관련해 한 업체 관계자는 “현재 시공되는 태양광 모듈의 한계다. 솔직히 말해 지금 우리나라에서 사용되는 모듈은 우리 환경에 잘 맞지 않다. 온도에 관계없이 전기를 생산해내는 기술이 개발되고 있지만, 태양광 모듈의 효율을 높이는 건 그리 쉬운 일이 아니다”라고 털어놨다.

비싸고 효율 낮은 BIPV

태양광 발전 시설이 설치된 대형 아파트 단지.

효율이 떨어지고 비용도 비싸지만 BIPV는 요즘 전국적으로 선풍적인 인기를 끌고 있다. 특히 정부 예산을 지원받는 지자체들이 선호한다. 최근 신축 건물에 태양광 발전시설을 설치하는 지자체들은 대부분 BIPV 방식을 채택한다. 가장 큰 이유는 디자인이다. 벽과 일체형이면서 벽면을 통유리로 만들 수 있는 등 디자인적인 요소 때문에 선호도가 높다. 한 시공업계 관계자는 이런 흐름에 혀를 찼다.

“일반 기업은 BIPV 방식을 거의 안 쓴다. 우리도 권하지 않는다. 비용 대비 효율이 너무 낮기 때문이다. 그런데 공무원들은 발전 효율보다는 디자인에 더 관심을 기울인다. 발전 효율은 무시하고 멋진 디자인만 강조해 설치장소를 결정하는 경우가 많다.”

지난해 2월 공단이 발표한 기준단가에 따르면 일반 건물에 PV 방식으로 태양광 발전시설을 설치할 경우 kw당 497만2000원인 데 반해 BIPV의 기준단가는 955만3000원으로 2배가 넘었다. 2011년에도 PV 기준단가는 kw당 624만7000원인데, BIPV는 1200만 원이 넘었다.

사정이 이러한데도 최근 태양광 시설 시공 업체들은 BIPV 방식을 홍보하느라 열을 올리고 있다. 업계에서는 “태양광 사업의 수익성이 떨어지자 시공비용과 마진이 높은 BIPV 시공을 확대해 수익을 높이려는 것”이라고 판단한다. 서울시의 한 관계자도 “솔직히 가격대비 효율성으로만 보면 BIPV 방식을 도입할 이유가 없다”고 말했다. 가든파이브의 관계자는 “가든파이브는 성남공항에서 가깝다. 건물 지붕에 태양광 발전 설비를 올리면 반사되는 빛 때문에 항공기 운항에 지장을 줄 수 있다. 그래서 부득이 BIPV 시스템을 도입했다. BIPV가 일반 PV보다 효율이 30% 이상 떨어지는 건 사실이다”고 했다.

|

최대 수혜자는 태양광 기업

세계적인 추세로 볼 때 MB 정부가 출범할 당시 태양광 사업은 이미 꼭짓점을 찍고 서서히 가라앉을 준비를 하고 있었다. 전 세계적으로 공급이 폭발적으로 늘어나는 데 비해 2008년 세계 경제위기 등을 겪으며 수요는 주춤하고 원자재 가격이 폭락했기 때문이다. 태양광 설비의 원재료인 폴리실리콘과 셀, 모듈 등의 가격시세를 공개하는 PV인사이트 등에 따르면 2007~2008년 셀 가격은 피크와트(peak watt·태양광 발전 출력단위)당 2.22달러, 모듈은 3.49달러를 기록한 뒤 하향곡선을 그렸다. 셀은 2011년 1달러 아래로 떨어진 뒤 2012년 말에는 0.3달러 수준으로 곤두박질쳤다. 모듈도 2010년 2달러가 무너진 뒤 2012년에는 1달러마저 깨졌다. 현재는 0.6~0.8달러 수준이다. 그럼에도 정부 지원에 힘입은 상당수 국내 대기업은 2008년 이후 오히려 태양광 투자를 늘렸다. 한화, 웅진, KCC처럼 새롭게 이 사업에 뛰어든 기업도 적지 않다.

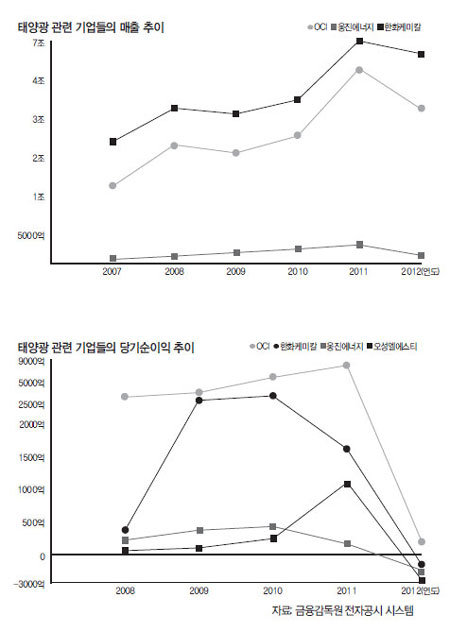

MB 정부 5년간 태양광 사업에 대규모 지원을 하면서 관련 기업들은 큰 수익을 얻었다. 원자재 업체, 시공업체 모두 마찬가지다. 정부가 전국 지자체에 신재생에너지 의무할당을 강화하거나 그린홈 100만 호 사업을 하면서 반강제적으로 태양광 사업을 키운 결과였다. 대표적인 수혜 기업으로는 OCI· KCC(폴리실리콘), 솔라파크·신성솔라에너지·STX솔라(셀/모듈), 웅진에너지·넥솔론(잉곳/웨이퍼), 한화케미칼, 오성엘에스티 등이 꼽힌다.

OCI의 경우 2004 ~2007년까지 1조~1조3000억 원이던 매출이 2008년 2조 원을 넘어선 뒤 2010년 2조6064억 원, 2011년 4조2759억 원으로 증가했다. 당기순이익도 2006년 650억 원이던 것이 2008년 3175억 원, 2010년 6167억 원, 2011년 8647억 원으로 늘었다. 그러나 태양광 원자재 가격이 폭락하고 세계적으로 수요가 감소한 지난해에는 순이익이 127억 원으로 전년대비 98% 이상 떨어졌다.

2009년 말 태양광 사업에 진출한 한화케미칼도 매출 규모가 2조~3조 원에서 2011년 7조9426억 원, 지난해엔 6조9622억 원으로 늘었다. 웅진에너지는 2007년 28억 원(19억 원 적자)에 불과하던 매출이 2009년 1189억 원, 2011년 3134억 원으로 급증했다. 웅진에너지도 2008~2011년 해마다 200억~400억 원대 순이익을 올렸다.

매출과 수익이 늘면서 태양광 관련 기업 주가도 급등했다. 2009년 초 20만 원 수준이던 OCI 주가는 2011년 4월 65만 원으로 치솟았다. 2008년 6000원대이던 오성엘에스티 주가는 2011년 4월 3만1250원으로 5배 올랐다. 그러나 지난해 태양광 사업 발전이 둔화되면서 이들 기업의 주가는 폭락했다(그림 참조).

전 세계 태양광 시장이 좀처럼 회복 조짐을 보이지 않고 정부 지원도 줄어들 기미가 보이자 최근 대기업들은 태양광 사업에서 슬슬 손을 떼는 양상이다. 셀, 모듈 생산을 중단하거나 아예 사업을 포기하는 사례도 많다. 지난해 11월 국내 2위 폴리실리콘 기업이던 한국실리콘이 법정관리에 들어갔고, OCI도 계획했던 투자를 상당 부분 보류 또는 포기했다. 수천억 원을 투자해 태양광사업에 뛰어든 KCC도 슬그머니 발을 빼고 있다. 현대중공업은 모듈 공장 가동을 중단했다. 국자중 한국태양광산업협회 부회장은 “원자재 생산업체들의 수익이 최근 몇 년 사이 많이 떨어졌다. 올해부터 조금씩 나아지는 중이다. 반면 시공업체들의 수익은 정부 지원 등에 힘입어 여전히 좋은 편이다. 그래서 원자재 생산업체들이 시공업체로 업종 전환하는 경우도 있다”고 업계 분위기를 전했다.

투자비 회수기간 못지않게 심각한 것은 사후관리 문제다. 연간 수천억 원의 예산을 쏟아붓는 사업인데도 현장에서는 효율적인 평가와 감시가 이뤄지지 않고 있었다.

당장 정부가 진행하는 태양광 산업 관련 자료와 기록 상태가 허술하다. 상당수 지자체가 구체적인 생산량 통계, 수지분석 자료도 없이 사업을 벌이고 있었다. 생산량 자료, 수지분석 결과 등을 갖고 있지 않거나 조사한 적이 전혀 없다고 밝힌 지자체가 7곳(경기, 대전, 울산, 충북, 경남, 전북, 제주)이나 됐다. 수지분석 자료를 내놓은 지자체 중에도 정보공개청구를 받고서야 부랴부랴 자료를 만든 곳이 많았다. 상당수 지자체 관계자들은 정보공개청구에 대해 “그런 자료는 있을 수가 없다. 만들 필요도 없다”는 식의 반응을 보이다가 계속된 요구에 마지못해 응하는 식이었다.

한 대도시 태양광 사업 담당자는 “정보공개청구 요청을 받고 시 산하기관들에 공문을 보내 태양광 발전 시설과 관련된 보고를 하도록 했다. 그런데 상당수 기관에서 ‘우리 기관에 태양광 발전시설이 있는지 몰랐다. 어디에 있는지 모르겠다’는 답이 왔다. 관리가 전혀 안 되고 있었던 것이다. 이런 상황이라 정확한 운영상태를 알 수가 없었다. 나도 놀랐다”고 말했다.

공단의 한 관계자는 “정부 자금을 지원받아 시설을 설치한 경우 발전량 등과 관련된 기록을 공단으로 보내도록 돼 있다. 그러나 적지 않은 지자체가 보고를 하지 않는다. 그렇다고 일일이 강제할 수도 없다. 공단에는 최초 설계 당시 계획 발전량 자료만 있을 뿐, 실제로 각각의 태양광 발전시설이 전력을 얼마나 생산하는지, 운영은 잘되고 있는지 등에 대한 자료가 없다”고 밝혔다.

처음 취재를 시작할 때는 전국의 지자체가 운영하는 모든 태양광 시설을 대상으로 통계를 만들어볼 생각이었다. 평균적으로 전기를 얼마나 생산하는지, 어떤 곳에 설치한 시설에서 효율이 높게 나오는지, 투자비 회수기간은 평균 얼마인지 등을 분석하고자 했다. 그러나 실제로 취재를 해보니 이런 작업이 불가능하다는 걸 알게 됐다. 지자체와 공단에서 보내온 통계를 믿을 수 없었기 때문이다. 발전용량은 ‘0’으로 표기해놓고 매일 발전이 되고 있다는 자료를 보내온 곳도 있다. 발전시간이나 설치예산이 비현실적으로 기재된 자료를 보내온 지자체도 많았다. 문제를 지적하면 대개 “기재상의 오류다. 직원들의 실수다”라는 답이 돌아왔다. 서울, 부산 을 제외하고는 설계 당시의 기록만 있을 뿐 실제 운영 자료는 거의 없었다.

비교적 통계자료와 기록이 잘 갖춰진 서울시도 정보공개를 청구한 뒤 여러 번에 걸쳐 자료를 수정해 보내왔는데, 자료마다 기록 내용이 달라 혼란스러웠다. 어떤 자료에는 서울시의 대표적 태양광 시설인 신청사 관련 내용이 누락되어 있었다. 일상적인 점검이 이뤄지지 않고 있다는 방증으로 비쳤다.