- 망각해가는 역사 21세기에 되살려

- 부릅뜬 눈으로 부끄러운 기억도 응시해야

- 등장인물 1700명 대하 역사소설

- ‘신동아’ 1964년 9월호부터 34회 연재

“짓밟아라. 더욱 꼿꼿이 일어설 것이다.”

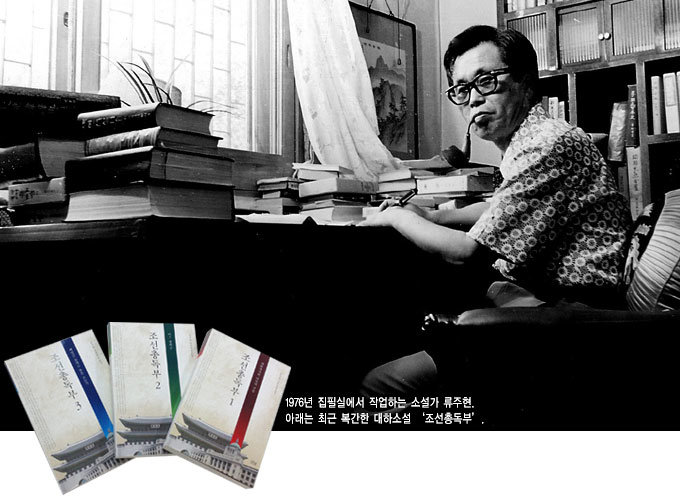

묵사(默史) 류주현(1921∼1982)의 장편소설 ‘조선총독부’(전 3권·나남)가 8월 15일(광복절) 복간됐다.

일제강점기는 어느덧 기억과 망각의 경계에 서 있다. 오욕의 역사를 망각하면 되풀이된다고 했던가.

일본은 7월 1일 집단자위권 행사가 합헌이라는 이른바 해석개헌을 통해 ‘전쟁 할 수 있는 나라’가 됐다. “야욕(野慾)이란 좀처럼 체념되지 않는 것. 흐르는 물줄기처럼 줄기찬 것”(‘조선총독부 1권 40쪽)이다.

아베 내각이 우경화, 역주행에 나서면서 한일관계가 위태롭다. 일제강점기는 한일 갈등의 뿌리다. 등장인물만 1700명에 달하는 ‘조선총독부’는 일제강점기 오욕의 역사에 돋보기를 들이댄 대하소설이다.

허허, 다 허사가 됐단 말인가. 단군 이래 연면(連綿) 몇 천 년인가. 조선조는 몇 백 년을 이었는가. 이제 왜인 총독 치하에서 살아야 하는가. 그 많은 백성이 그렇게 울부짖고, 그 많은 의인들이 그토록 아까운 목숨을 바쳤는데, 하늘은 저렇게 푸르고 산하는 저렇게 아름다운데, 이제 이 나라는 망했다는 것인가.

조선총독부(朝鮮總督府).

일인 총독이 저들을 위해서 한민을 다스리고, 저들을 위해서 이 강토를 개발하고, 저들을 위해서 ‘조선놈들’은 살 테면 살아보라는 조선총독부.

조선총독부! 어디 이제부터 네 행적을 보자!

-1권 133쪽

1910년의 겨울은 춥고 술렁거리고 떨리기만 했다. 1945년의 봄, 강산에 꽃은 난만하게 피었어도 이해의 봄은 사뭇 음울했다. 조선총독부는 35년간 민족의 강토를 수탈했다.

“한쪽 눈꼬리로부터 광대뼈 위를 스쳐서 귀 아래까지 주욱 그어진 칼자국 상처를 훈장처럼 자랑스러워하는”(1권 169쪽) 경무총감실 고등과장 구나도모의 얼굴은 조선총독부의 그것에 다름 아니다.

“각하! 기생은 체온이 없는 한낱 노리개일 뿐입니다.” 여인은 이토 히로부미(伊藤博文)의 밤시중을 들면서 환상에 사로잡힌다. ‘내 체온만으로 호흡이 꽉 막히게 해서 싸늘한 시신을 만들어버릴 수 없을까.’(1권 117쪽)

“오는 봄을 흐느껴 울었다”

눈보라의 항구에도 봄은 찾아오게 마련이다. 빼앗긴 산천에도 해마다 봄은 왔지만 ‘춥고 술렁거리고 떨리기만’ 했다. 광화문이 헐리고 조선총독부가 섰다. 남자는 군인으로, 여자는 성노예로 끌려갔다. 나랏말은 학교에서 사라졌다.

1934년을 그린 3권 12절 ‘지금은 빼앗긴 땅’(3권 190쪽)에 실린 이상화의 시를 읽는 감흥이 교과서에서 실린 그것을 읽을 때와는 다르다. 1910년부터 조선총독부의 행적을 따라와서일 터.

지금은 남의 땅 - 빼앗긴 들에도 봄은 오는가.

나는 온몸에 햇살을 받고

푸른 하늘 푸른 들이 맞붙는 곳으로

가르마 같은 논길을 따라 꿈속으로 가듯 걸어만 간다.

(…)

강가에 나온 아이와 같이.

짬도 모르고 끝도 없이 닿는 내 혼아.

무엇을 찾느냐 어디로 가느냐 우서웁다 답을 하려무나.

나는 온몸에 풋내를 띠고,

푸른 웃음, 푸른 설움이 어우러진 사이로.

다리를 절며 하루는 걷는다. 아마도 봄신명이 지폈나 보다.

그러나 지금은 들을 빼앗겨 봄조차 빼앗기겠네.

일제가 1926년 완공한 조선총독부 청사. 대한민국 정부 수립 후 중앙청, 국립중앙박물관 등으로 쓰이다 1996년 철거됐다. 사진은 1993년 모습.

알렉산드르 솔제니친의 ‘수용소 군도’가 그린 옛 소련의 인권 유린 실태가 어느 역사서보다 더 적나라하지 않은가. 빅토르 위고의 ‘레 미제라블’이 묘사한 도시 노동자의 참담함은 또 어떤가. ‘조선총독부’ 또한 그렇다. ‘조선총독부’는 방대한 역사적 사실을 기술하면서도 역사서가 짚지 못하는 인물의 심리와 시대의 실제를 담았다. 소설만이 할 수 있는 일이다. 다큐멘터리 기법의 서술이 읽는 맛을 더하는 것은 덤이다.

고승철 나남출판 주필은 ‘조선총독부’ 복간을 앞두고 편집노트에 이렇게 썼다.

“독도 및 종군 위안부 문제가 불거질 때마다 머리에 띠를 두르고 반일 시위를 벌이는 것만이 능사가 아니다. 조선총독부가 한반도를 수탈하고 당시에 살아간 우리 조상이 얼마나 참담한 일상을 살았는지 제대로 확인하고, 바르게 깨달아야 한다. 이에 대해 무지하면 이 땅에 발을 딛고 살아가기에 부끄럽지 않겠는가.”

‘조선총독부’엔 무소불위(無所不爲)의 철권을 휘두른 일제 총독의 횡포, 토할 것처럼 역겨운 친일파의 행태뿐 아니라 독립투사의 목숨 건 투쟁도 담겨 있다. 1900~1945년을 다뤘는데, 고종, 순종, 이승만, 김구, 김성수, 송진우, 안중근, 윤봉길, 현상윤, 여운형, 이토 히로부미, 이광수, 최남선, 이완용, 송병준 등 근현대사 인물이 살아 숨 쉰다. 주인공 격인 박충권과 윤정덕은 허구의 인물이다.

‘조선총독부’는 ‘신동아’ 복간호인 1964년 9월호부터 1967년 6월호까지 2년 10개월간 연재됐다. 총 34회. 매회 200자 원고지 160매 분량이다. 신동아는 1931년 창간돼 1936년 9월 조선총독부에 의해 강제로 폐간됐다가 1964년 28년 만에 복간됐다. 조선총독부 3권 255쪽에 신동아가 폐간된 사연이 나온다.

“무슨 소리야, ‘동아일보’가 어쨌다는 게요?”

“마라톤 선수의 가슴에서 히노마루를 지워버렸습니다. 각하!”

“무슨 소리야, 자세히 말해보란 말이야.”

“그 손 선수 가슴에 달린 일장기를 신문이 고의로 지워서 보도했답니다.”

“죽일 놈들이구나.”

“길이 남을 역사소설”

1964년 복간을 앞두고 ‘동아일보’ 편집국장이면서 신동아 주간이던 역사학자 천관우(1925~1991)가 류주현에게 ‘길이 남을 역사소설’을 남겨달라고 부탁했다. 김세종 화백이 삽화를 그렸다. ‘조선총독부’는 신동아에 첫선을 보이자마자 독자의 뜨거운 호응을 얻었다. 1965년 한일협정이 조인되면서 더욱 관심을 끌었다. 연재가 끝난 후 신태양사가 5권으로 출간했다. 당시로서는 이례적으로 5만 질이 팔리는 베스트셀러가 됐다. 라디오 낭독, TV드라마, 영화로 재탄생했다. 1981년 서문당, 1993년 배영사가 재출간했다.

류주현은 1968년 ‘조선총독부’ 초판 책머리에 이렇게 썼다.

“나는 써야 한다고 스스로를 매질했다. 당돌한 도전이지만 한 작가로서 필생의 작업으로는 조선총독부만큼 우리에게 처절하고 또 경건한 ‘인간의 역사’가 달리 없음을 알고 있었기 때문이다. 1900년 초, 대한제국 멸망의 전야로부터 시작해서 1945년 일본제국이 멸망하는 순간까지의 현대의 잔혹하고 슬픈 ‘인간의 역사’를 부릅뜬 눈으로 응시하고 파헤치고 형상화하는 것과 비장한 씨름을 했다.”

류주현은 경기도 여주에서 태어나 일본 와세다대에서 수학한 후 1948년 단편 ‘번요의 거리’로 등단했다. ‘남한산성’ ‘장씨일가’ 등 중·단편 100여 편과 ‘조선총독부’ ‘대원군’ 등 장편 30여 편을 남겼다. 아시아 자유문학상, 대한민국 문화예술상, 한국출판문화상을 수상했다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)