러시아에서도 이제 레드오션이 끝나고 블루오션이 열리기 시작했다. 트레티야코프 미술관은 러시아 블루오션의 찬란한 등대다. 러시아에서 세 번째로 관광객이 많이 찾아오는 미술관으로 러시아 작가의 작품 13만여 점을 소장하고 있다. 러시아 유명 작가의 중요 작품은 모두 갖췄다고 볼 수 있는, 러시아 미술품의 데이터베이스인 셈이다.

러시아에는 4개의 유명 미술관이 있다. 상트페테르부르크의 에르미타주 미술관(Hermitage Museum)과 러시아 미술관(Russian Museum), 모스크바의 트레티야코프 미술관과 푸시킨 미술관(Pushkin Museum)이다. 러시아 미술관과 트레티야코프 미술관은 러시아 작가의 작품을, 에르미타주 미술관과 푸시킨 미술관은 유럽 및 외국 작가의 작품을 소장한다. 상트페테르부르크와 모스크바에 자국 작품과 외국 작품을 주로 소장한 미술관이 각각 하나씩 쌍으로 있는 셈이다. 물론 의도적으로 그렇게 배치했다.

피난지 시베리아에서도 전시

현재의 위치에 미술관이 건립된 것은 1904년. ‘요정들이 사는 집’을 형상화한 환상적인 건물이다. 당시 러시아 최고 예술가 빅터 바스네초프가 설계를 맡았는데, 그의 최고 걸작으로 평가된다. 소장품이 점점 늘어나자 그 옆에 부속 건물을 지어 오늘날의 형태가 됐다. 또 약간 떨어진 곳에 신관을 지어 컨템퍼러리 작품을 소장케 했다.

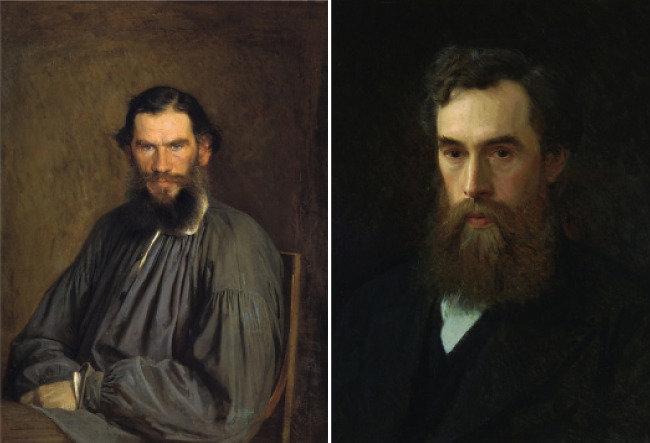

이 미술관이 러시아 미술관과 더불어 러시아 미술사를 관통하는 보고(寶庫)가 된 것은 전적으로 트레티야코프의 아이디어에서 비롯됐다. 당시 러시아 컬렉터들은 프랑스, 네덜란드 등 서유럽 작품을 즐겨 수집했지만 트레티야코프는 러시아 미술 수집에 몰입했다. 덕분에 이 미술관은 러시아 미술의 메카로 러시아 미술 전공자에게 필수 방문 코스가 됐다.

1917년 레닌의 혁명으로 사회주의 국가가 되면서 러시아는 모든 것이 바뀌었다. 사유재산은 인정되지 않았고 모두 국유화됐다. 사회주의 정부는 트레티야코프가 혁명 전에 모스크바 시에 기증한 미술관을 1918년 국가 소유로 바꿨다. 운영 방식 등도 다 달라졌다.

사회주의 국가라고 미술관을 등한시한 것은 아니다. 트레티야코프 미술관은 국가의 지원을 업고 발전을 거듭했다. 하지만 제2차 세계대전 때 커다란 위기를 맞았다. 1941년 독일이 모스크바에 대규모 폭격을 가하자 미술관은 ‘피난작전’에 들어갈 수밖에 없었다. 1942년 9월까지 네 차례에 걸쳐 대대적인 미술품 수송 작전이 진행됐다. 액자를 뜯어내고 안전하게 포장해 시베리아로 옮겼다. 독일의 공습으로 미술관 건물은 부서졌지만, 소장품은 모두 안전하게 시베리아로 옮겨졌다.

피난지 창고에서 작품을 지키는 것은 쉽지 않은 일이다. 쥐와 같은 동물, 벌레도 문제고, 일정한 습도를 유지하는 일이나 화재 위험 등도 문제다. 다행히 작품들에 큰 피해는 없었다. 러시아가 전쟁에 승기를 잡자 작품들은 1944년 10월부터 모스크바로 역수송됐다. 미술관 건물도 수리를 마치고 1945년 5월 다시 문을 열었다.

전쟁을 무사히 난 것은 미술관 직원들의 헌신적인 노력 덕분이었다. 이들은 피난지 시베리아에서도 전시회를 개최해 일반인이 관람하도록 했다. 1942년은 미술관이 모스크바 시에 기증된 지 50년 되는 해로, 스태프들은 시베리아에서 50주년 행사를 대대적으로 개최했다.

더 풍부한 회원 전용 기사와 기능을 만나보세요.

예카테리나는 독일 태생으로 프러시아의 하급 귀족 출신이다. 어머니의 치맛바람 덕에 표트르 3세의 아내가 됐고, 남편이 황제에 등극하자 황후가 됐다. 예카테리나는 표트르 3세가 왕위에 오른 지 6개월 만에 쿠데타를 일으켜 스스로 황제에 오른 뒤 표트르 3세를 죽였다. 무시무시한 여자가 아닐 수 없다.

그녀는 남편과 18년간 결혼생활을 유지했는데, 거의 ‘무늬만 부부’였다고 한다. 표트르 3세는 성생활이 어려운 장애인으로 알려졌다. 수술로 성생활이 가능해졌다곤 하나 다른 여자들과 지냈다. 예카테리나도 다른 남자들과 놀아났고 3명의 혼외 자녀를 뒀다고 한다.

예카테리나 여제는 재위 중에 많은 업적을 남겼다. 능란한 외교를 통해, 또는 전쟁까지 하면서 러시아 영토를 크게 확장했다. 민생 안정, 내분 수습, 경제 발전 등을 통해 국력도 크게 신장해 러시아인들은 그 업적을 높게 평가한다. 그러나 잔인성으로는 러시아의 측천무후다.

그녀가 어떤 사람이었는지를 알고 다시 초상화를 들여다보면 거기에 여러 의미가 숨어 있음을 읽을 수 있다. 우선 긴 제목을 붙인 것은 그녀의 존엄을 최대한으로 표현하기 위한 것임에 틀림없다. 정의의 여신을 모신 신전보다 더 권위 있는 신전이 있을까. 그 신전의 입법자가 바로 예카테리나다. 다시 말해 예카테리나는 정의의 여신이다. 황제에 대한 최고의 예우가 아닐까.

왜 ‘사회주의’여야 했나

레비츠키가 그린 똑같은 예카테리나 초상화가 상트페테르부르크의 러시아 미술관에도 걸렸다. 마치 판화같이 똑같지만 판화는 아니고 각기 다른 유화다. 황제를 두 번이나 꼿꼿이 세워놓진 못했을 것이고, 아마도 하나를 먼저 그린 후 나머지는 모사해서 그렸을 것이다.

러시아가 사회주의 종주국이 된 데는 그럴 만한 이유가 있다. 당시 시대가 사회주의 이외의 해결책을 거부했기 때문이다. 트레티야코프 미술관에는 그러한 시대상을 대변하는 그림이 여럿 있는데, 그중에서도 놓쳐선 안 될 그림 한 점이 있다. 바실리 푸키레프의 ‘어울리지 않는 결혼’(The Unequal Marriage, 1862)이다. 이 그림은 정말로 어울리지 않는 결혼식을 묘사한다. 신랑은 여든 살은 넉넉히 돼 보이는 노인이다. 신부는 10대로 보인다.

19세기 후반 러시아 서민과 농민들의 처지가 최악이었다. 곳곳에서 반란이 일어나는 등 혁명의 기운이 용틀임했다. 예술가들은 이런 시대 상황을 외면하지 못했다. 빈민들의 비참한 생활상이 화가의 손끝으로 옮겨졌다. 이 작품은 그러한 작품들 중 유달리 눈길을 끈다. 그림 속 어린 신부는 러시아의 유명 극작가 오스트로프스키의 희곡에 나오는 불쌍한 여인이 모델이다. 당시 처녀들은 지참금이 있어야 시집을 갈 수 있었다. 지참금이 없으면 팔려갈 수밖에 없었다.

신부는 전혀 행복해 보이지 않는다. 노인 신랑은 고위 관리. 곁눈질로 신부를 내려다보는 모습이 매우 음탕하다. 그림은 모순된 사회상과 관료의 부정부패를 함께 드러낸다. 늙은 하객들 또한 유쾌하지가 않다. 그들도 사람인데 이런 결혼식장에서 속마음이 편하겠는가.

그림 속 혁명의 기운

이런 시대에 혁명의 기운이 싹트지 않는다면 그것이 오히려 이상하다. 인구의 80%가 농노이고 국민 대다수가 학대와 빈곤에 허덕이는데 혁명이 싹트지 않는다면 인간이 사는 사회라고 할 수 없다. 마르크스가 사회주의 이론을 설파하자 러시아 혁명가들은 열광했다. 레닌은 혁명의 지도자, 트로츠키는 행동하는 이론가였다. 고리키는 리얼리즘 문학으로 러시아인의 마음을 흔들었다.‘어울리지 않는 결혼’은 이런 시대상은 물론 혁명의 불가피성을 역설하는 그림이다. 얼마나 상식에 벗어난 모습인가. 기득권 세력이 이렇게 안하무인으로 행동하면 그들의 운명도 다해가는 것이다.

시간은 다소 오래 걸렸지만 이 그림이 나오고 55년이 지난 후 로마노프 왕조는 끝내 무너지고 러시아에 사회주의 국가가 들어섰다. 마지막 황제 니콜라이 2세는 시베리아로 끌려가던 중 온 가족이 쥐도 새도 모르게 처형됐다. 트레티야코프 미술관은 사회주의 혁명과 그 속에서도 이어져온 예술의 노블레스 오블리주를 동시에 체험할 수 있는 독특한 미술관이다.

최 정 표

● 미국 뉴욕주립대 박사(경제학)

● 공정거래위원회 비상임위원, 건국대 상경대학장

● 저서 : ‘경제민주화, 정치인에게 맡길 수 있을까’ ‘재벌들의 특별한 외도’ ‘한국재벌사연구’ ‘공정거래정책 허와 실’ ‘한국의 그림가격지수’ 등

● 現 건국대 경제학과 교수, 경실련 공동대표

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)