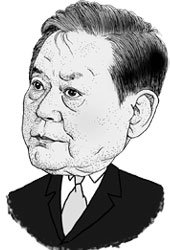

이 회장은 전국경제인연합회 회장단 회의에 참석하는 길에 정운찬 동반성장위원회 위원장이 추진 중인 초과이익공유제에 대해 “내가 어릴 때부터 기업가 집안에서 자라고 학교에서 경제학 공부를 계속했는데 그런 얘기는 들어보지 못했다”며 “누가 만들어낸 말인지, 사회주의 국가에서 쓰는 말인지, 자본주의 국가에서 쓰는 말인지, 공산주의 국가에서 쓰는 말인지 모르겠다”고 공격했다. 이 발언을 계기로 정 위원장이 이명박 대통령과 교감하에 추진 중이라는 동반성장을 위한 주요 정책이 더욱 어려움을 겪게 됐다.

그러나 서울대 경제학부 교수 출신인 정 위원장은 11일자 보도자료를 통해 “자신이 공부했던 책에서 본 적이 없다고 해서 그 의미를 평가절하하는 것은 온당한 태도가 아니다. 색깔론이나 이념 등의 잣대로 매도하지 말고 진지하고 생산적인 접근이 필요하다”고 반박했다.

영업이익이 애초 정해놓은 목표치를 초과했을 때 그 이익을 주주와 임직원에게 나눠주는 이익공유제(profit sharing)는 보편적 개념이다. 삼성전자뿐 아니라 많은 기업이 이를 시행해오고 있다. 정 위원장이 말하는 초과이익공유제는 초과이익을 협력업체에도 나눠주자는 것이다. 이렇게 배분되는 이익이 기술개발, 고용안정 등 성장을 유도할 수 있는 부문에 투입되면 미래지향적인 동반성장을 유인할 것이라는 얘기다. 정 위원장은 “초과이익공유제를 제안하게 된 직접적인 계기가 삼성”이라며 “삼성에서 임직원을 대상으로 실시하는 연말 성과 보상제를 협력업체로 넓히자는 것일 뿐이다”고 말했다.

초과이익공유제와 비슷한 개념으로 성과공유제(benefit sharing)가 있는데 이는 대기업과 협력업체가 원가절감이나 신기술 개발에 공동으로 참여해서 그 성과를 보상해주는 것이다. 국내에서 2010년 현재 삼성전기 포스코 등 84개 기업이 이 제도를 갖추고 있다. 포스코는 2004년 성과공유제를 도입했고, 지난해만 236건 48억원을 보상했다. 이 제도는 대·중·소기업 간 동반성장을 촉진하는 수단이지만, 공동 프로젝트에 실패할 경우 협력업체의 부담이 가중될 수 있다는 단점이 있다.

이건희 회장의 말처럼 초과이익공유제는 미시·거시 경제학 교과서에는 등장하지 않는 용어이지만, 그 개념의 필요성은 수많은 이가 주장해왔다. 또 실제 공급관리(supply management)에서 계약에 따른 사전적 배분 개념으로 활용되고 있기도 하다. 지난해 9월 국내 통신사 최초로 모바일 광고시장에 진출한 LG U+가 광고 수익의 90%를 스마트폰용 애플리케이션 개발사에 배분하겠다는 방침을 밝힌 바 있다. 또 애플이 앱 개발자와 이익을 3(애플)대 7(개발자)로 나누고 있는 것도 같은 맥락이다. 안병훈 KAIST 테크노경영대학원 교수는 “이익공유제를 실제 초과이익을 달성한 뒤에 나누는 사후적 개념이 아니라 이처럼 사전적 배분방식으로 이해한다면 시장논리 안에서도 불가능한 건 아니다”라고 말했다.

그동안 우리 사회에서 대기업과 협력업체의 관계는 시장 논리에 의해 작동되기보다는 말 그대로 ‘갑과 을’의 관계였다. 갑의 구두발주, 부당한 납품대금 감액, 기술탈취, 부당한 자료요구 등 고질적 관행이 지금도 계속되고 있다.

이런 부당한 관계에서 벗어나 대·중·소기업이 동반 성장을 이뤄나간다면 우리 사회가 더 지속가능한 사회로 갈 수 있을 것이다. 독일이나 일본의 제조업 경쟁력이 우리보다 몇 발 앞서 있는 것은 바로 중소 부품제조업체의 경쟁력 때문이기도 하다. 서로 합당한 이익을 나눠 갖고, 중소기업은 그 이윤을 기술개발에 투자할 여력이 있기 때문에 가능한 일이다.

여론은 적확한 용어 선정보다는 바꿔나가야 할 핵심 이슈가 무엇인지에 더 관심이 쏠려 있다. 이런 때에 이건희 회장의 ‘바른’ 소리는 결코 바람직하지만은 않아 보인다.