모든 좋은 날들은 흘러가는 것 잃어버린 주홍 머리핀처럼 물러서는 저녁바다처럼. 좋은 날들은 손가락 사이로 모래알처럼 새나가지 덧없다는 말처럼 덧없이, 속절없다는 말처럼 속절없이. 수염은 희끗해지고 짓궂은 시간은 눈가에 내려앉아 잡아당기지. 어느덧 모든 유리창엔 먼지가 앉지 흐릿해지지. 어디서 끈을 놓친 것일까. 아무도 우리를 맞당겨주지 않지 어느날부터. 누구도 빛나는 눈으로 바라봐주지 않지.

눈멀고 귀먹은 시간이 곧 오리니 겨울 숲처럼 더는 아무것도 애닯지 않은 시간이 다가오리니

잘 가렴 눈물겨운 날들아.

작은 우산 속 어깨를 겯고 꽃장화 탕탕 물장난 치며

슬픔 없는 나라로 너희는 가서

철모르는 오누이인 듯 살아가거라.

아무도 모르게 살아가거라

김사인

●1956년 충북 보은 출생

●1981년 동인지 ‘시와 경제’를 통해 시 쓰기를 시작

●시집 ‘밤에 쓰는 편지’ ‘가만히 좋아하는’ ‘어린 당나귀 곁에서’

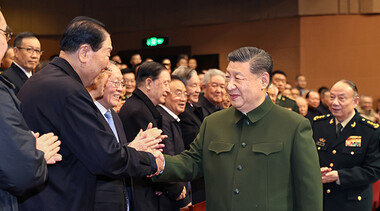

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 ‘반중 지도자군(群)’의 행진](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9e/7c/5e/699e7c5e023ba0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)