- 인스턴트 음식이 판을 치는 세상이지만 우리에겐 맛깔스런 전통음식이 적지 않다.

- 산해진미를 한꺼번에 맛볼 수 있는 신선로도 그 중 하나다. 조선 중기 문인 정희량이 속세를 떠나 산중 은둔생활을 하면서 화로에 야채를 끓여먹는 모습이 마치 신선 같다고 해서 붙여진 이름이다. 이후 임금의 수라상에 올려져 대표적인 궁중음식이 됐다.

어린 시절 조상현의 집안은 넉넉한 편이었다. 너나할것없이 어렵던 그 시절 집에 유성기가 있었던 것만 봐도 짐작키 어렵지 않다. 그의 아버지는 건축사업가. 덕분에 집안은 유성기에서 흘러나오는 판소리로 항상 가득했다.

그 소리는 주체할 수 없을 만큼 그를 흥분시켰고, 자연스레 판소리의 길로 이끌었다. 마치 처음부터 그렇게 예정된 운명처럼.

1951년 초등학교를 갓 졸업한 조상현은 박유전(강산제 창제자·강산제는 전남 보성 지명을 따 ‘보성소리’로도 불림)의 수제자이자 당시 남도 제일의 명창이었던 정응민(호 송계) 선생을 찾아갔다. 그 길이 판소리 인생의 시작이었다. 그로부터 7년 동안 선생의 집에 기거하면서 소리를 배웠다. 하루에 꼬박 10시간 이상 연습에 연습을 거듭했다. 학교에 다녀오는 시간을 빼면 하루 2∼3시간밖에 잠을 자지 못할 정도였다. 기나긴 수련을 거쳐 그는 춘향가와 수궁가, 심청가 등 보성 소리 ‘세 마당’을 완성했다. 그리고 스무 살 때 호남국악원 조교로 들어가 박봉술 명창에게 적벽가를 사사했다.

그를 명창으로 끌어올린 사람은 마지막 스승 박녹주 명창이다. 박녹주는 아직은 설익은 그를 수양아들로 삼고 혹독한 훈련을 시켰다. 문밖 출입이나 사람 만나는 일도 일절 허용하지 않았다. 피 마른 목청과 소리를 향한 절규의 시간들이었다. ‘득음(得音)’. 결국 그에게 하늘이 열렸다. 하늘 아래 그만의 소리를 얻은 것이다.

소설가이자 전 언론인 이세기씨(62)는 조상현의 소리를 이렇게 표현했다. “오음과 육률을 임의로 변화시키는 것은 물론 평성으로 하다가 위로 튀는 목이며 목청을 좌우로 헤쳐가며 힘차게 내는 걸쭉한 수리성은 중상성을 낼 때도 세성을 내지 않는다.… ‘춘향가’중 ‘어사출도’ 장면은 ‘만장의 폭포가 쏟아지듯 웅건 장대한 자진모리’로 현란하게 말을 엇붙이고 장단을 가지고 놀면서 시원한 통성으로 객석을 압도한다.”

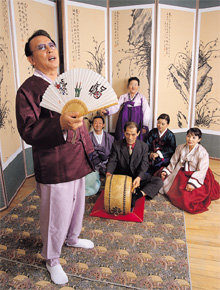

조상현 명창과 제자들. 임명이씨(왼쪽에서 다섯번째)는 ‘2001 전국판소리경연대회’에서 대통령상, 박양순씨(맨오른쪽)는 ‘2002 남원춘향대회’에서 남도민요부 대상을 차지하는 등 보성소리(강산제)의 맥을 이어가고 있다.

소리로 한 시대를 풍미했던 그는 요즘 보성 소리 강산제의 명맥을 잇기 위해 후학 양성에 전념하고 있다. 1973년 판소리 대중화를 위해 판소리보존연구회를 세운 후 매주 토요일 여는 판소리 강좌를 통해 그가 배출한 제자는 지금까지 무려 13만여 명. 하지만 갈수록 수강생이 줄어들어 마음이 무겁기만 하다.

그가 ‘명사의 요리’ 코너에 ‘신선로’를 대뜸 들고 나온 것도 이 때문이다. 요즘 젊은이들 사이에서 판소리가 대중가요에 파묻혀 거의 들리지 않듯이 신선로도 온갖 인스턴트 식품에 한참 밀려나 있다.

신선로는 간단하게 만들려면 정말 쉬운 요리이다. 화로에 이것저것 닥치는 대로 한꺼번에 집어넣고 육수를 부어 숯불로 끓이면 그만이다. 굳이 이름을 붙이자면 ‘잡탕 신선로’라고나 할까. 하지만 전통적으로 내려오는 신선로는 손이 많이 가고 준비할 것도 많다.

‘전통 신선로’는 화로에 들어갈 준비물을 만드는 것이 사실상 요리 과정의 전부라 할 수 있다. 먼저 1단계 준비물. 다진 쇠고기에 무와 굴을 넣어 각종 양념(일반적으로 불고기 양념)으로 함께 버무린다. 2단계 준비물은 생선전과 처녑전, 미나리전, 허파전 등과 싱싱한 해삼, 전복 등이다. 그리고 호두와 밤 깐 것, 은행 볶은 것, 쇠고기 완자, 석이버섯, 붉은 고추, 숨죽인 파, 지단 등이 마지막 3단계 준비물이다.

모든 재료가 준비됐으면 ‘1→2→3단계’ 준비물을 순서대로 화로에 담는다. 보기 좋은 것이 먹기에도 좋다는 말처럼 3단계 준비물을 형형색색으로 맞춰 담다보면 자연스레 정성이 우러난다. 준비물을 다 얹은 다음 다시마와 무, 양파, 멸치 또는 쇠고기 등을 우려낸 육수를 붓고 중앙 부위에 숯불을 담아 끓이면서 먹으면 된다.

신선로에는 무려 20여 가지에 달하는 산해진미가 들어간다. 그만큼 영양이 풍부하다. 취향에 맞춰 어떤 것이든 더 넣어 먹을 수 있다는 것도 장점이다. 그리고 그 속엔 우리에게 전해주는 ‘의미’가 한 가지 더 있다.

소리를 하는 동안 그는 바다가 됐다가 어느 순간 하늘이 되고, 벼락치듯 장대한 폭포가 된다.

판소리에는 삼강오륜의 가르침이 담겨 있다. 심청가 - 부자유친(父子有親), 수궁가 - 군신유의(君臣有義), 춘향전 - 부부유별(夫婦有別), 흥보가 - 장유유서(長幼有序), 적벽가 - 붕우유신(朋友有信) 등 다섯 마당 모두 사람으로서의 도리와 예를 가르치고 있는 것.

조상현은 요즘 젊은이들이 판소리와 전통음식을 멀리하는 것이 몹시 못마땅하다. 그리고 애타는 심정이다.

“인스턴트 식품에 길들여 있기 때문인지 젊은이들이 차분하고 진지하기보다는 ‘붕’떠서 살아가는 것 같아 불안하기 짝이 없다. 판소리가 점점 사라지는 것은 삼강오륜이 파묻히는 것과 다를 바 없다. 그래서 나라가 이 지경 이 꼴이 된 것이다.”

그는 미래를 개척할 젊은이들을 향해 “이제 새롭게 시작된 21세기를 제대로 이끌어가기 위해서는 옛 문화, 조상들의 슬기로운 정신을 반드시 되찾아야 한다”고 당부했다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)