- 애써 쓴 글이 널리 읽히는 것은 좋은 일이다.

- 그러나 그걸 돈벌이의 대상으로 보는 상업주의는 반성할 일이다.

- 역사 공부에도 상업주의가 있다.

- 흔히 역사 상업주의 작가들이 들이대는 이른바 ‘독살설’이 그것이다.

- 독살이라는 극적 사건을 통해 센세이션을 일으켜 독자를 ‘낚시질’하는 상업주의다.

- 오늘 논의는 그런 독살설류의 선정주의와 짝을 이루는 의심증으로 시작한다.

드라마 ‘아이리스 2’. 국가를 초월한 비밀조직을 설정해 인기를 끌고 있다. 음모론은 사회에 큰 반향을 일으킨 사건의 원인을 명확히 설명할 수 없을 때 일어나지만, 의심증은 상황을 충분히 다른 무엇으로 설명할 수 있는데도 생겨난다.

인과를 추론하는 형식에선 공통된 요소들이 있지만, 이런 의심증의 오류는 단순한 음모론(conspiracy theory) 이상이거나 그와 다른 어떤 것이다. 사전은 음모론을 ‘사회에 큰 반향을 일으킨 사건의 원인을 명확히 설명할 수 없을 때 그 배후에 거대한 권력이나 비밀스러운 조직이 있다고 여기며 유포되는 소문’(DAUM 국어사전)이라고 규정하고 있지만, 의심증은 상황을 충분히 다른 무엇으로 설명할 수 있음에도 의심한다는 점에서 음모론과 다르다. 이 오류는 사물이나 사건은 결코 그것이 보이는 대로가 아니라는 소박한 인식론적 전제를 원죄(原罪)의 교리와 결합시킴으로써 음모론에 비해 훨씬 심각한 오류를 만들어낸다.

물론 우리 모두는 어느 정도 이런 오류를 저지르지만, 성향이나 취향 등 다른 것에서도 그렇듯 병적으로 심한 사람이 꼭 있게 마련이다. 의심증의 오류가 심할 경우 우리는 정신의학자를 부르고 싶은 충동에 시달린다. 극단적으로 보면 의심증에서 생기는 오류는 지적(知的) 오류일 뿐 아니라, 흔히 편집증(偏執症·paranoia)이라고 부르는 정신질환이기도 하다.

나는 2009년 이런 의심증을 경험할 계기가 있었다. 먼저 조금 길지만 발단이 된 기사를 인용해보겠다. ‘한겨레’ 2009년 7월 8일자에 이덕일 한가람역사문화연구소장이 쓴 ‘노론사관에 일그러진 조선후기사’ 중 ‘노론 뿌리 이이 ‘십만양병설’은 허구’라는 부분의 서술이다.

어떤 의심

현재 국민적 상식 중의 하나가 율곡 이이의 십만양병설이다. 한때 국사 교과서에 실려 있었고, 현재도 일부 도덕 교과서에 실려 있다. 이는 국사학계의 태두라는 이병도 박사가 1948년 발간한 ‘조선사대관’(朝鮮史大觀)에 싣고 그 제자들이 국사 교과서에 기재함으로써 국민적 상식이 된 내용이다. 그 요체는 ‘임란 전 이이가 십만양병설을 주창했으나 선조는 말이 없고 유성룡까지 반대하는 바람에 실현되지 못했다’는 것이다.

이병도는 ‘조선사대관’에서 “양병십만론의 연월은 미상(未詳)하나 그의 문인 김장생(金長生) 소찬(所撰)의 율곡행장 중에 적혀 있으니 설령 그의 만년의 일이라 할지라도 임란 전 10년에 해당한다”고 서술했다. ‘연월이 미상한데’ 어떻게 ‘임란 전 10년’이라고 특정할 수 있었을까? 십만양병설은 광해군 때 편찬된 ‘선조실록’에는 일언반구도 없다. 인조반정 후인 효종 8년(1657)에 서인들이 작성한 ‘선조수정실록’ 15년 9월 1일자에 사관의 논평으로 “이이가 일찍이 경연에서” 이를 주장했다고 서술하고 있는데, 이는 이이의 제자인 김장생(1548~1631)의 행장을 보고 쓴 것이다.

십만양병설은 애초 연월 미상이었으나 김장생의 제자 송시열(宋時烈·1607~ 1689)이 ‘율곡연보’에서 ‘선조 16년(1583) 4월’, 즉 임란 발생 10년 전의 일이라고 정확히 특정했다. 후대에 갈수록 날짜가 더 정확해지는 이상 현상이 발생한 것이다. 송시열은 이 글에서 실제로 임란이 일어나자 “유성룡이 ‘이문성(李文成·이이)은 진실로 성인이다(眞聖人也)’라고 탄식했다”고 덧붙였다. 그러나 이이가 ‘문성’이란 시호를 받은 인조 2년(1624)은 유성룡이 사망(1607)한 지 이미 17년 후였다. 사후에 생겼던 문성이란 시호를 유성룡이 사용했다는 기록 자체가 조작이라는 증거이다.

임란 10년 전인 선조 16년 4월 이이는 병조판서였다. 이이는 선조 16년 2월 “양민(養民)을 하지 않고서 양병(養兵)을 하였다는 것은 예부터 지금까지 들어본 적이 없습니다”라고 백성들이 군역과 공납을 피해 도망가는 상황을 우려하면서 백성들의 생활을 안정시켜야 한다고 주장했다. 그는 힘든 군역과 수월한 군역을 맡은 자를 서로 교대시켜 도망을 방지해야 한다고 주장했다. 백성들이 군역을 피해 도망가는 상황에서 십만양병설을 주창할 수는 없었다.

십만양병설의 가장 큰 문제는 유성룡의 반대로 무산된 것처럼 기록한 데 있다. 서인 영수 이이의 선견지명을 남인 영수 유성룡이 반대해 전란이 초래되었다고 주장하기 위한 조작이었다. 잠곡 김육이 쓴 ‘이순신 신도비’에는 이이와 유성룡이 이순신을 등용하기 위해 서로 협력하는 내용이 나온다. 이이와 유성룡은 당파를 초월해 국사에 협력할 수 있는 사이였으나 당심(黨心)에 찌든 이이의 제자들이 십만양병설을 창조해 그 무산 혐의를 유성룡에게 뒤집어씌우고 둘 사이를 이간질했던 것이다.

2주 뒤 나는 같은 신문에 ‘십만양병설 조작’ 주장은 ‘율곡전서’ 판본 무지서 비롯’이라는 요지의 반론을 썼다. 아래 글은 그때 썼던 글이다.

먼저 십만양병설이 조작이라는 주장부터 보겠습니다. 이 소장은, 십만양병설의 근거는 이이의 문인인 김장생(金長生)이 편찬한 ‘율곡행장’뿐이고, 광해군 때 편찬된 ‘선조실록’에는 나오지도 않는다고 하였습니다. 그리고 십만양병설을 떠올리며 유성룡이 했다는, ‘이문성은 참으로 성인이다’라는 말을 조작의 증거로 들었습니다. ‘문성(文成)’은 이이의 시호이고, 유성룡은 이이의 시호를 내리기 17년 전에 세상을 떴으니, 행장이 조작이라는 것이지요.

한데, 이항복이 쓴 이이의 신도비문(神道碑文)을 보면, ‘이문성’이 아니라, ‘이문정(李文靖)’이라고 되어 있습니다. 이이의 시호는 ‘문성’이기 때문에 이항복이 잘못 쓴 것으로 생각할 수도 있지만, 이항복 역시 이이가 시호를 받기 6년 전인 광해군 10년(1618)에 세상을 떴습니다. 그렇다면 이항복이 쓴 이이 신도비문마저 후일 누가 조작했거나 아니면 뭔가 사연이 있다는 말이 됩니다. 다시 확인해보니, 같은 김장생이 쓴 행장이라도, ‘율곡전서’에 실린 행장에는 ‘이문성’이라고 되어 있지만, 막상 김장생 자신의 문집인 ‘사계집(沙溪集)’에는 이항복의 신도비문과 마찬가지로 ‘이문정(李文靖)’이라고 되어 있습니다. 어찌 된 일일까요?

그런데 이이의 시장(諡狀)을 지은 이정구(李廷龜)도, 십만양병설의 일화를 소개하면서 ‘이 문정(李文靖)은 참으로 성인이다’라고 했던 겁니다. 시장을 짓는 사람이 본문에서 당사자의 시호를 잘못 기재한다는 것은 있을 수가 없습니다. 이렇게 되면, ‘이문정’은 실수가 아니라 뭔가 이유가 있는 기록이라는 말이라고 보는 편이 더 상식적입니다. 열쇠는, ‘이문정’이 이이가 아니라는 데 있었습니다. ‘이문정’은 바로 이항(李沆)이라는 인물이었습니다.

이항은 중국 송나라 사람으로, 진종(眞宗) 때의 명신(名臣)입니다. 송나라가 거란과 평화조약을 체결하자, 이항은 나라가 너무 편안하면 오히려 화근이 된다고 걱정합니다. 그리고 가뭄이나 홍수가 나면 꼭 진종에게 보고하여 일부러 긴장하게 만들었습니다. 이항이 세상을 뜬 뒤, 진종은 나라가 태평하다는 것을 믿고 궁궐을 짓고 간신을 등용하는 등 국정을 어지럽혔습니다. 그러자 이항의 옛 동료였던 왕단(王旦)은 뒤늦게 이항의 선견지명을 인정하면서, ‘이문정은 참으로 성인’이라고 칭찬합니다. 이후 이 말은 입에서 입으로 전해져서 상투어가 됩니다. 그러니까, 유성룡은, ‘이이는 참으로 이항 같은 선견지명이 있는 성인이다’라고 말한 것입니다. 그러므로 이항복의 신도비명, 이정구의 시장, ‘사계집’에 실린 이이 행장은 모두 잘못 쓴 게 아니며, 유성룡의 말에 나오는 ‘이문성’, 아니 ‘이문정’이, 이이의 십만양병설을 조작하기 위하여 김장생과 송시열이 기록을 날조하였다는 근거가 될 수는 없습니다.

그러면 ‘이문성’이라고 기록되어 있어서, 이덕일 소장이 ‘조작’의 증거로 인용한 ‘율곡연보’는 어떻게 된 것일까요? 순조 14년(1814)에 간행된 ‘율곡전서’에는 ‘이문정’이 아니라, ‘이문성’으로 나와 있습니다. 현재 한국고전번역원에서 웹서비스를 제공하는 판본도 이 판본이기 때문에 거기에도 자연 ‘李文成’으로 나와 있습니다. 저와 이덕일 소장이 당초 근거로 한 자료가 바로 이 판본이었습니다. 그러나 영조 25년(1749)에 간행된 ‘율곡전서’에는 ‘李文靖’으로 되어 있습니다.

간단히 말하자면, 순조 14년판 ‘율곡전서’의 교정자가 이이의 시호가 ‘문성’이라는 건 알고, ‘율곡연보’에서 말한 ‘이문정’에 대한 고사는 몰랐던 까닭에 ‘문정’이 틀린 줄 알고는 ‘문성’으로 덜컥 고쳤던 겁니다.

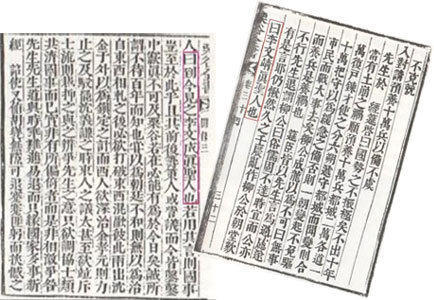

참고로 위 기사에 인용된 ‘율곡전서’는 영조 20년(1744) 간행된 연세대 소장본과 영조 25년(1749년) 간행된 고려대 소장본, 순조 14년(1814) 간행된 규장각 소장본이 있는데 20년과 25년 판본에는 ‘이문정(李文靖)’이라고 되어 있고, 순조 14년 판본에는 ‘이문성(李文成)’으로 되어 있다. 문정(文靖)은 송나라 이항(李沆)의 시호이고, 문성(文成)은 율곡의 시호다. 순조 14년 판본의 오류가 율곡 10만 양병설 부정론의 빌미가 되기는 했지만, 그게 다는 아닌 듯하다.

다시, 목표를 주시!

지금 우리는 의심증의 오류에 대해 공부하는 중이다. 위에서 내가 율곡의 10만 양병설을 전해주는 사료를 이렇게 검토하는 이유는 새삼스레 ‘율곡이 10만 양병설을 주장하였다’는 사실을 뒷받침하기 위해서가 아니다. 다른 이유 두 가지가 있다. 첫째는, 이 기회에 몇몇 사료의 특징을 함께 공부해보고 싶었다. 많은 경우 문집, 시장, 행장 등에 대해 언급하지만 막상 그것이 어떤 사료이고, 어떻게 작성되어 지금까지 전해지는지 잘 모르기 때문에 기초학습 차원에서 소개해둔 것이다. 자료의 성격을 알면 사실을 이해하기가 훨씬 쉽기 때문이다. 이 얘기는 이어서 계속할 것이다.

영조 20년(1744) 간행된 ‘율곡전서’와 논란이 된 순조 14년(1814) 간(刊) ‘율곡전서’. 영조 20년 판본엔 ‘이문정(李文靖)’(오른쪽), 순조 14년 판본엔 ‘이문성(李文成)’(왼쪽)으로 돼 있다. 문정(文靖)은 송나라 이항(李沆)의 시호이고, 문성(文成)은 율곡의 시호다.

그러므로 율곡의 10만 양병설은 증명하기보다 부정하기가 거의 불가능한 사실=진실이다. 손바닥으로 하늘을 가린다는 속담을 종종 쓰는데, 이 경우는 사실을 부정하는 것이 손바닥으로 하늘을 가리는 격이 된다. 그러다보니 숱한 논리적 오류와 함께 편집증적 의심까지 동원되는 것이다.

의심증의 주기성(週期性)

때때로 편집증은 주기적인 경향을 띤다. 역사학의 의심증도 주기성이 있는 듯하다. 위 논쟁이 있은 뒤, 좀 더 차분히 조사할 시간이 있었는데 거기서 매우 흥미로운 사실을 발견했다. 전사(前史)가 두 차례나 있었다는 점이다. 첫 번째 전사는 고(故) 이가원 연세대 교수가 1975년 ‘퇴계학보’ 5, 6집에 쓴 ‘퇴도제자열전(退陶弟子列傳)’에 기록됐다.

율곡 이이의 십만양병설을 서애 유성룡이 반대했다는 설은 어떤 사적에도 나타나지 않는 일이요, 다만 김장생이 지은 ‘율곡행장’ 중에 율곡이 일찍이 경연 중에 십만양병설을 제창했으나 서애의 반대로 중지되었으니 임란을 겪은 뒤에 서애는 “이제 이르러 보니 이문성은 참 성인이야”하고 후회했다는 말이 삽입되어 있을 뿐이다. 이에 따라 ‘율곡연보’ 계미조(癸未條)에서도 이와 같은 기록이 있게 되었다. 그러나 계미는 곧 선조 16년이다. 서애의 나이 42세로 그해 4월 이전에 벼슬이 홍문관 부제학(정3품)에 지나지 않는 한편 율곡의 나이는 48세로 이미 의정부 우찬성(종1품)을 거쳐 시임(時任) 병조판서(정2품)인바 어찌 서애의 반대로 10만 양병의 대계가 좌절되고 말았겠는가. 또 율곡의 시(諡) 문성은 인조 2년 갑자 8월인바 서애가 졸(卒)한 지 17년 뒤가 된다. 어찌 이문성이라고 운위(云謂)할 수 있겠는가. 여기에서 ‘율곡행장’이나 ‘율곡연보’ 모두 자가(自家) 모순성을 저절로 드러낸 것이다.(이재호 지음, ‘조선사3대논쟁’, 역사의아침, 2008, e-book, 100쪽 *표 각주에서 재인용)

알고 보니, 내가 논쟁했던 상대는 위의 이가원 교수 말을 따른 것이었다. 사소한 수정이 있었을 뿐이다. 선조 계미년 무렵, 율곡이 10만 양병론을 꺼냈을 때 서애만 반대했다고 이가원 교수는 썼지만 사실은 당시 경연에 참석했던 신하 대부분이 동조하지 않았다. 따라서 서애의 반대가 대단한 흠이 못된다. 또 부제학이 병조판서의 말에 반대하는 일은, 요즘 교수 사회, 지식인 사회에선 불경(不敬)일지 모르지만, 조선의 조정에선 다반사였다. 실록을 조금만 읽어본 사람이면 다 아는 일이다.

또한 10만 양병설에 대한 사료가 사계(沙溪) 김장생(1548~1631)의 ‘율곡행장’에만 나온다고 했으나 앞서 반론에서 언급했듯 율곡의 ‘시장’ ‘신도비명’ ‘선조수정실록’ ‘혼정록(混定錄)’에도 나온다. 이 교수의 기록에는 더 중대한 문제가 있지만, 그건 두 번째 전사를 살펴본 뒤 논하기로 한다. 두 번째 전사는 이재호 전 부산대 교수가 1985년 ‘대동문화연구’ 19집에 쓴 ‘선조수정실록 기사의 의점에 대한 변석-특히 이율곡의 10만 양병론과 유서애의 양병불가론에 대하여’에 나온다.

(율곡 이이에게) 시호를 내린 시기는 인조 2년(1624)이고, 유성룡이 별세한 시기는 선조 40년(1607)이다. 따라서 유성룡이 어떻게 생전에 이이를 지칭하면서 그의 자(字)인 ‘숙헌(叔獻)’이나 그의 호인 ‘율곡(栗谷)’이라고 일컫지 않고 죽은 지 17년이 지난 후에 내린 이이의 시호 ‘문성(文成)’을 미리 알고서 ‘이문성(李文成)’이라고 지칭할 수 있겠는가. 이것은 삼척동자라도 그 허구성을 즉시 판별할 수 있는 문제이다.(…)

필자의 고증에 의거하면, 사계 김장생의 문집인 ‘사계집’의 ‘율곡행장’과 월사 이정귀의 문집인 ‘월사집’의 ‘율곡시장’에는 모두 ‘이문성(李文成)’이 아닌 ‘이문정(李文靖)’으로 맞게 기재되어 있었으며, 더구나 영조 25년(1749) 간행된 ‘율곡전서’에도 모두 ‘이문성’이 아닌 ‘이문정’으로 맞게 기재되어 있었는데도 다만 지금 국내에 있는 ‘율곡전서’에서만 모두 ‘이문정’이 아닌 ‘이문성’으로 기재되어 있으니 이것은 틀림없이 순조 14년(1814)에 ‘율곡전서’를 개간할 당시 간역(刊役) 주간자들이 율곡 숭배 과열에서 그만 ‘기록변조’라는 엄청난 죄과를 범한 것이, 이제 와서 비로소 세상에 명백히 드러나게 되었다.(…)

‘조선수정실록’에서는 ‘십만양병설’ 기사를 임오년(선조 15년) 9월조 ‘경장봉사’의 말미에 삽입하고, 송시열이 편찬한 ‘율곡연보’에서는 이 기사를 계미년(선조 16년) 4월조에 삽입했다. ‘선조수정실록’에서는 ‘일찍이’라고 했는데, ‘율곡연보’에서는 ‘4월조에 입대하여’라고 시기를 분명히 적시했다. ‘선조수정실록’의 기사와 ‘율곡연보’의 기사가 그 건의 시기조차 일치하지 않는 것은 이 사실 자체가 실제로 있었던 일이 아니라 후세 사람들이 억지로 끌어들인 것임을 나타내는 증거다.(‘조선사3대논쟁’에 재수록)

사료 이해가 중요한 이유

율곡 이이의 신도비를 쓴 백사 이항복. ‘율곡시장’은 조선 후기 문장 4대가의 하나인 월사 이정귀가 썼다. 시장이나 신도비는 왜곡이 거의 불가능한 사료다.

과연 그럴까. 우선, 사찬기록이 관찬기록보다 정확성이 떨어진다는 주장은 정확하지 않다. 조정의 기록은 사관의 기록이 나을 것이고, 세간 항담은 개인의 기록이 나을 것이다. 장소, 주체, 사건에 따라 다른 것이지, 관찬, 사찬이 곧 사료의 신뢰성을 결정하는 것은 아니라는 말이다.

둘째, ‘선조수정실록’에 인용한 ‘율곡시장’ ‘율곡신도비명’은 이재호 교수의 주장과는 달리 사찬기록이 아니라, 공식 국가기록이거나 이에 준하는 기록이다. 시호가 뭔지, 신도비가 뭔지를 안다면 이재호 교수와 같은 주장을 할 수가 없다. 시장은 대제학 등이 작성해 예조의 확인을 거쳐야 하고, 신도비 역시 종2품 이상으로 설립이 제한된 비석이었기 때문에 개인이 지었어도 공적 기록의 성격을 띤다.

셋째, 아마 ‘선조수정실록’을 서인이 편찬했다는 선입관 때문에 ‘조잡하고 의문점이 많다’고 생각한 모양인데, 서애 유성룡에 대한 이재호 교수의 기록을 보고도 그렇게 생각할지 의문이다. ‘선조실록’의 경우 인물을 평한 사론에 왜곡이 많은데, 유성룡을 두고 “왜(倭)와 강화(講和)를 주장했고, 근친(覲親) 중 음주(飮酒)했다”고 비방했다. 이를 ‘선조수정실록’에서 “학행(學行)과 효우(孝友)가 있었으며, 부친의 간병(看病)이 극진했다”고 바로잡았다.

‘선조수정실록’에는 퇴계, 고봉, 율곡의 경연 기사, 의병활동 기사, 이순신 장군 기사가 대폭 보완됐다. 그리고 무엇보다 이재호 교수가 위 책에서 바로잡으려고 했던 이순신 장군의 위상이 바로 ‘선조수정실록’에 기초하고 있지 않은가. 자신이 학문의 근거로 삼는 사료를 놓고 ‘조잡하고 의문이 많다’고 하면 자기 논거가 약하다는 고백이지 않은가.

의심은 합리적이어야 한다

나는 율곡 10만 양병설에 대해 부정 또는 의심하는 말을 들은 적이 있다. 이가원, 이재호 교수와 가까운 분들과 술자리를 할 때가 있었는데, 그때도 이런 부류의 대화가 오갔다. 그러나 의심은 합리적이어야 한다. 그래야 병이 안 된다. 그래야 창조의 원천, 반성적 사유의 기초가 된다.

율곡의 10만 양병설을 부정하는 학자들이 보여주듯, 이렇게 문장마다 논리가 어긋나고 사료마다 부정확할 때는 다른 방식으로 접근해야 한다. 이들 학자의 다른 논문에서도 이렇게까지 오류가 있었다고 상상하기 어렵기 때문이다. 다 교수이고, 박사가 아닌가. 뭔가에 씌었다고 생각하고 접근하는 편이 실상을 이해하는 데 도움이 된다.

의심증의 오류는 역사 탐구의 오류 중 심각한 축에 속한다. 편집증이 자기가 무슨 일을 하고 있는지 모르게 만드는 것처럼, 의심증 역시 자신이 무슨 말을 하고 있는지 모르게 만든다. 이가원, 이재호 교수의 견해를 따르고 있는 이덕일 소장은, 이미 이재호 교수가 판본의 잘못이라고 지적한 것을 못 보고, 이가원 교수가 실수했던 ‘이문성’ 판본을 다시 꺼내 들었다. 이재호 교수의 견해를 충실히 가져오지도 못했다. 이렇게 안 보이는 것, 안 보이게 만드는 것이 의심증의 오류가 갖는 치명적 독소다.

특히 이재호 교수는 ‘이문성’이라고 새긴 판본이 잘못임을 알고 있었음에도 율곡의 10만 양병설을 부정하기 위해, 임진왜란 당시(1597) 작성된 행장은 물론, 시장, 신도비, 선조수정실록 등 공식 기록은 물론, 연보 등 숱한 기록을 왜곡이라고 강변하지 않으면 안 됐다. 10만 양병설을 부정하려 했던 학자들은 이렇게 논의를 하면 할수록 자기모순만 노정했다.

도대체 왜 그랬을까. 이덕일 소장의 말 속에 힌트가 있다. “당심(黨心)에 찌든 이이의 제자들이 십만양병설을 창조해 그 무산 혐의를 유성룡에게 뒤집어씌우고 둘 사이를 이간질했던 것이다”라는 그의 글은 혹시 이렇게 바뀌어야 하지 않을까? “당심(黨心)에 찌든 일각의 사람들이 십만양병설을 부정하는 말을 만들어 역사를 왜곡했다”라고. 나는 의심하기 시작했다. 이들은 정말 당쟁을 원하는 것 같다고.

이런 해석의 오류나 왜곡은 잘못된 전제의 결과다. 특정 역사 문제에 대한 개념화나 단순한 정치적 편견 때문이 아니다. ‘이러이러한 역사가 일어났을 거야’라고 믿는 방식에 이미 잘못된 전제가 있기 때문에 생긴다. 젊은 학도들이 가슴에 깊이 새겨야 할 대목이다.

또 다른 오류들

의심증의 오류 외에 역사를 탐구할 때 나타나는 오류가 더 있다. 도덕주의적 오류는 역사 속에서 교훈적인 사실을 선별하려 한다. 시라쿠스의 왕 디오니시우스(Dionysius)는 “역사는 샘플로 된 철학”이라고 말했다고 한다. 19세기 미국 대부분의 대학이 그랬듯이 역사가 도덕철학의 하수인이 됐다는 것이다.

이와 비슷한 것이 실용주의의 오류, 미학적 오류(aesthetic fallacy)이다. 실용주의적 오류는 현실의 목적성을 강조한 나머지 논문(monograph)과 성명서(manifesto)를 혼동한다. 논문과 성명서라는 두 마리 토끼를 한 번에 잡으려고 하지만, 결과는 이중의 곤란에 봉착한다. 왜곡된 논문과 엉성한 성명서라는.

이와 대조적으로 미학적 오류는 아름다운 사실을 선별하거나, 아름다운 이야기를 만들어낼 수 있는 사실을 선별하는 것을 말한다. 예술은 그 자신의 현실을 창출한다. 거기서 진리와 아름다움은 무한한 정제를 거친다. 하지만 역사는 다르다. 겉으로 드러난 진리를 탐구하는 과정이다. 이런 오류는 매우 오래된 것이다. 투키디데스도 이런 비판을 받고 있으며, 아마 ‘동명왕편(東明王篇)’을 지은 이규보(李奎報)도 이런 비판을 받을지 모른다.

그러나 나는 도덕주의적 오류, 실용주의적 오류, 미학적 오류에 대해 오류라고만 규정하는 것은 일면적이라고 생각한다. 오히려 역사를 공부하거나 기록하는 ‘어떤 필요’나 관점의 소산일 경우도 있기 때문이다. 그러므로 오류는 경계하되 역사 공부의 목적에 관한 한 개방성을 갖는 것이 좋을 듯하다.

지금까지 몇 차례에 걸쳐 역사 탐구에서 나타나는 오류를 살펴봤거니와, 2회에 걸쳐 사실의 의미를 탐구하는 과정에서 나타나는 오류를 검토했다. 이제 ‘역사 탐구’에서 나와, ‘역사 설명’에서 나타나는 오류로 넘어가기로 한다. 사실의 의미에 대한 참된 기준은 건전한 역사 설명 모델을 통해서 제시될 수 있을 것이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)