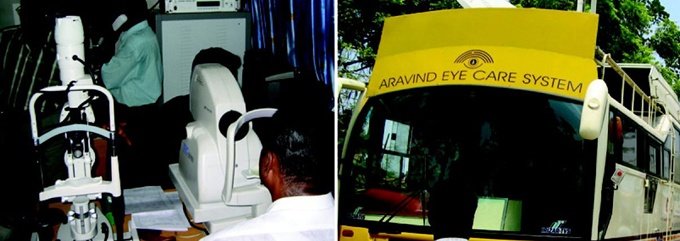

인도의 아라빈드 아이케어 시스템은 시골 환자들을 치료하기 위해 기본 진단도구를 직접 가져가는 것은 물론 위성장비로 원격진료를 할 수 있도록 원격의료용 트럭을 이용한다.

이러한 배경을 지니고 최근 원격진료가 새롭게 입법예고된 것에 대해 박근혜 정부는 의료산업을 발전시키려면 정보기술(IT)을 활용하는 원격진료를 허용해 의료 채널을 다각화해야 한다고 보고 있다. 원격진료는 의료산업 활성화와 더불어 관련 산업 고용 창출에 기여할 것으로 보인다. 한국보건산업진흥원 자료에 따르면 원격진료 이용률이 인구의 20%가량일 때 의료시장 규모는 2조3653억 원, 관련 장비시장 규모는 4021억 원에 달한다. 또한 미래창조과학부는 원격진료 허용을 통해 건강보험 재정적자가 줄어들 것으로 전망한다. 건강보험공단도 원격진료로 만성질환자를 관리할 경우 질병의 급성 악화를 막아 국민 건강 면에서도 이익이며, 비용절감 효과도 얻을 수 있을 것으로 보고 있다.

반면 창조경제 활성화의 일환으로 미래산업을 추진하는 정부의 이미지 각인이라는 정치적 목적으로 원격진료가 추진된다는 대한의사협회(이하 의협)의 주장도 있다. 의협은 원격진료제에 대해 반대 입장을 표명했다. 반대 의견의 골자는 지리적 접근성을 무시하는 원격진료를 시행하면 지리적 접근성에 의존해 생존하는 1차 의료기관의 기반이 무너질 것이라는 점, 원격진료 허용은 수도권 대형 병원에 대한 쏠림 현상을 가속화해 지방 중소병원의 경영난을 가중시킬 것이라는 점, 의료기관 붕괴로 의료 시스템과 의료산업까지 붕괴할 것이라는 점이다.

창조경제 활성화 vs 의료시스템 붕괴

원격진료는 실시간으로 동기화해 환자의 증상 정보가 의사에게 전달되는지 여부, 치료와 처치가 원격진단에 수반되는지 여부에 따라 세 종류로 나뉜다.

비동기화 형태의 원격진료(asynchronous store and forward)는 환자의 증상 정보가 저장된 뒤 특정 시간 후에 의사에게 전달되는 방식으로 원격영상의학, 원격진단의학, 원격피부진료 등의 형태로 오래전부터 시행돼왔다.

환자의 증상 정보가 실시간으로 동기화해 의사에게 전달되는 방식은 다시 치료와 처치가 수반되지 않는 원격 모니터링(TeleMonitoring), 치료와 처치가 수반되는 실시간 상호반응형(synchronous realtime interactive) 원격진료로 구별된다.

원격 모니터링 사례로는 2004년부터 시행된 미국 남애리조나 원격의료 프로그램(SATT·Southern Arizona TeleTrauma and TeleExistence Program)을 들 수 있다. SATT는 응급의료에서 필수적인 환자의 중증도 파악(triage)을 원격으로 진행해 시간을 절감하고 중환자실 회진도 원격으로 진행해 간호사 의존도를 낮추며, 의사가 직접 환자를 관찰할 수 있다. 또한 감염을 예방할 수 있다는 장점도 있다.

인도에서 2007년부터 시행하고 있는 TeleDoc 역시 원격 모니터링의 하나다. TeleDoc은 원격진단검사시설(Remote Diagnostic Test Facility)을 활용해 환자의 건강 상태를 모니터하는 방식이며, 당뇨 등 만성질환을 주요 대상으로 하다 점차 확대되고 있다. 인도 KVM(Kerah Velayudhan Memorial) 병원에서 시행하고 있다. 미국 콜로라도대 의료과학센터는 2011년부터 인디언과 알래스카 이누이트 원주민을 대상으로 한 CNATT(Center for Native American TeleHealth and TeleEducation)를 운영하고 있으며, 주로 정신과 원격 상담과 원격 교육에 초점을 두고 있다.

미국·영국·인도 등 해외에선 활발

미국 월터 리드 육군의학센터도 2011년부터 참전 군인들의 외상후 스트레스 장애에 대한 정신과 원격 심리치료를 시행하고 있다. 영국 맨체스터에선 2012년부터 instant CBT(Cognitive Behavioral Theraphy)라는 원격 심리치료 서비스를 제공하고 있다. 요약하면, 원격 모니터링은 응급 진단, 만성질환자 관리, 소외계층 진단, 정신과 원격 상담을 특징적 내용으로 한다.

한편 실시간 상호반응형 원격진료는 1989년부터 시작됐다. 화상 대면 형태는 아니지만 유선전화와 휴대전화를 활용해 심장 제세동기를 사용해야 하는 환자를 원격에서 통제하는 MedPhone과 MDPhone 사례를 들 수 있다.

재활의학과 관련해서는 2006년 미국 피츠버그대 재활공학연구소(RERC·Rehabilitation Engineering and Research Center)를 비롯해 시카고 재활센터, 뉴욕주립대 버팔로 재활센터, 워싱턴DC 국립재활병원 등이 실시간 상호반응형 원격진료를 하고 있다. 미국 캘리포니아주립대 LA병원에선 2006년부터 원격에서 통제하는 RoboDoc을 활용한 로봇수술을 시행하고 있으며, 이 역시 실시간 상호반응형 원격진료의 한 형태다.

2011년부터는 프랑스, 스페인, 칠레, 브라질이 참여하는 응급의료지원 서비스 SAMU(Service d‘Aide Medicale Urgente)가 실시간 상호반응형 원격진료 형태로 활용되고 있다. 올해엔 Vidyo사가 미국 알래스카지역 응급환자를 원거리 협진을 통해 실시간 상호반응형 원격진료에 성공한 사례를 발표하기도 했다.

원격진료의 선진 사례를 살펴보면, 시각을 다투는 응급환자에 대한 진료시간 단축, 중환자에 대한 의사의 직접관리를 통한 의료서비스 질 향상, 질환 특성별 전문가를 활용한 원거리 협진으로 의료서비스 질 향상과 의료비 절감, 만성질환자에 대한 지속적 모니터링을 통한 예방적 관리와 의료비 절감, 정신과 상담이 필요한 환자에 대한 접근 편이성 증대, 재활환자에 대한 사용 편이성 증대 등으로 요약할 수 있다.

원격진료의 이러한 성공 요소에 부수적인 단점으로 지적되는 것 중 하나는 치료시간 단축과는 별개로, 실제 환자를 대면해 진단하는 것보다 되레 시간이 더 걸리는 현상이 발생한다는 점이다. 진료비 절감 측면에서도 변동비 차원의 개별 진료비 절감과는 별도로 통신시설과 단말기 같은 사회간접자본 성격의 고정비 투자가 선행돼야 하며, 원격진료의 장점을 더 부각하려면 더 많은 선행투자 성격의 비용이 항상 요구된다는 문제가 있다. 직접 대면하지 않아 발생할 수 있는 환자 안전에 대한 책임 소재 문제, 의료정보 공개 문제 등도 따른다. 치료와 관련해 아울러 고려해야 할 사항은 조제약 배송 문제다. 화상대면 원격진료 방식엔 치료가 수반되므로 진단기기와 치료기기가 있는 곳 인근에 약국까지 함께 있어야만 효과를 볼 수 있기 때문이다.

치료보다 원격 모니터링 강조하는 입법안

정부 입법안은 원격진료를 원칙적으로 의원급 1차 의료기관에 허용하되, 도서 벽지와 같이 접근성이 좋지 않은 지역에선 병원급 2차 의료기관에도 허용한다고 돼 있다. 대상 환자도 의학적 위험성이 낮은 재진 환자이면서 상시 질병관리가 필요한 사람, 만성질환자, 정신질환자, 의료 취약지 환자, 노인, 장애인, 가정폭력 피해자, 성폭력 피해자 등으로 국한된다. 다만 군인과 재소자는 초진도 허용하는 입장이다. 이 경우엔 선진국 원격진료 성공 사례의 부분집합적 성격을 띠며, 치료 성격보다는 원격 모니터링이 더 강조된다. 아울러 응급환자에 대한 고려가 부족하다고 본다.

결국 기존의 대면 진료를 원격진료로 완전히 교체하는 데 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다. 이런 면에서 원격진료는 대면 진료의 보완적인 성격을 띠며, 불가피하게 대면 진료를 받기 어려운 환경에서 그 유용성이 돋보인다고 하겠다. 그리고 대면 진료에 의존해야 하는 진료과목도 있고, 원격진료를 수행하기에 적합한 진료과목도 있다고 봐야 할 것이다. 의료의 질을 향상하고, 의료 접근성을 높인다는 점에서 원격진료의 장점을 활용해 대면 진료와 병행하는 것은 이러한 면에서도 타당성이 있다.

원격진료엔 환자에 대한 단순한 화상 정보 외에도 청진기, 온도계, 혈압계, 산소포화도 측정기, 동공 촬영기 등과 같이 환자 상태를 진단할 수 있는 체외진단기기가 필요하다. 원격진료 시 일반인, 더욱이 고령자가 이 같은 진단기기를 사용하기 어려운 점도 있고, 기기의 위생적 관리 면에서도 애로사항이 있으므로 주거지 내 원격진료 관리센터를 설치하는 방안도 세워야 할 것이다. 이러한 점들을 두루 고려해 원격진료가 명실상부한 효과를 거둘 수 있기를 기대한다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)