- 2006년의 지식인 논쟁을 주도한 안병직 교수가 세우고, 이영훈 교수가 이끄는 낙성대경제연구소의 최대 성과는 통계를 근거로 “일제 강점기에 조선의 경제가 성장하고 근대화가 이뤄졌다”고 주장한 것이다. 한국 사학계의 식민지시대 연구는 ‘수탈론’이 지배적. ‘식민지 근대화론’은 용기 있는 학자만이 할 수 있는 대담한 주장 이라는 찬사에서부터 일제 식민사학으로의 회귀라는 비판까지 평가가 엇갈렸다. 그러나 ‘식민지 근대화론’을 반박하는 어떤 주장도 사실상 통계 앞에선 별 힘을 쓰지 못하고 다분히 감정적으로 비쳤다. 그런데 충남대 허수열 교수의 문제 제기는 다르다. 그는 식민지 근대화론을 뒷받침하는 통계에 문제가 있다고 지적한다. 단순히 그 통계가 조선총독부에 의해 만들어진 것이라는 차원의 얘기가 아니다.

일제 강점기인 1920~30년대의 서울. 지금의 명동 부근에 형성된 일본인 상권 ‘본정(本町)’의 풍경이다.

그렇다면 언제부터 근대적인 변화가 이뤄지기 시작해 오늘날과 같은 근대사회가 형성됐을까. ‘식민지 근대화론’은 일제 강점기에 근대화가 시작됐다고 본다. 일본은 자국의 이익을 위해 조선을 식민지로 만들었지만, 결과적으로는 조선 사회가 근대화했다는 것이다.

과연 일제 강점기에 조선이 근대화했을까. 아니라고 단정적으로 말하기는 어렵다. 조선 사회는 개항 전후로 서서히 근대사회로 변해가고 있었고, 일제 강점기 역시 시기적으로는 전근대에서 근대로 변해가는 과도기였다. 일제 강점기에 일어난 근대적 변화 중 일부는 조선 자체 변화의 일부일 것이고, 또 일제의 조선 지배에 의해 이식된 것도 있을 것이다. 그러나 전체적으로 보면 일본이 조선을 지배함으로써 조선의 근대화는 왜곡되고 발전은 지체됐다.

정치적 측면에서 봤을 때 일제 강점기에 조선인은 정치적으로 무(無)권리 상태에 놓여 있었다. 사회적으로 일제 강점기는 불평등한 소득분배로 계층 간 소득격차가 매우 심했을 뿐 아니라 민족차별 역시 격심했다. 문화적으로 일제는 조선의 말과 글, 그리고 역사를 없애려고 했다. 정치·사회·문화적 측면에서 봤을 때, 한국 사회는 식민지체제를 청산하면서부터 본격적으로 근대화의 길에 들어섰다고 본다.

그렇다면 경제적으로는 어떠한가. 식민지 근대화론은 일제 강점기에 조선 경제가 고도성장을 했고, 그 과정에서 조선인 경제도 매우 빠르게 발전했다는 시각이다. 한국이 일본의 식민지였던 기간은 제1차 세계대전기, 전후 회복기, 세계 대공황기, 제2차 세계대전기였다. 세계적으로 경제성장이 더딘 시기였다. 바로 이런 침체기에 조선 경제가 일본 경제와 더불어 세계에서 가장 높은 성장을 달성했다는 게 식민지 근대화론의 주장이다. 물론 조선에서는 민족별 소득격차가 확대되기는 했지만, 파이의 크기가 워낙 빨리 커졌기 때문에 조선인도 그 성장의 혜택을 받아 소득이 증대되고 생활수준도 향상됐다는 것이다.

과연 일제 강점기에 조선 경제가 그렇게 빨리 성장했을까. 또 조선인의 소득도 증대되고 생활수준도 향상됐을까. 정치나 사회, 문화적인 측면과는 달리 경제 분야에서는 그러한 변화를 양적으로 평가할 수 있다. 1인당 생산이나 1인당 소비와 같은 지표를 사용해 그것을 측정할 수 있기 때문이다.

쿠즈네츠의 ‘근대적 경제성장’

이런 지표와 관련해 널리 사용되는 것이 있다. 노벨 경제학상을 수상한 쿠즈네츠(S. Kuznets)의 ‘근대적 경제성장’개념이 그것이다. 쿠즈네츠는 인구가 계속 증가하면서 1인당 생산이 적어도 30~40년 이상 지속적으로 증가한다는 조건이 충족될 때 근대적 경제성장이 존재한다고 보았다. 20세기에는 전세계 모든 나라에서 인구가 증가했기 때문에 첫 번째 조건은 별문제 없이 충족된다. 따라서 1인당 GDP(국내총생산)가 지속적으로 성장한다는 조건만 충족되면 근대적 경제성장이 있었던 것이 된다.

근대와 전근대는 질적으로 엄연히 구별되는 사회다. 쿠즈네츠 같은 거물 경제학자가 이런 질적인 변화를 간과했을 리 없다. 비록 그의 기준이 1인당 GDP의 지속적 증가와 같은 양적인 것이지만, 그는 질적인 변화 없이 그런 양적 변화가 일어날 수 없다고 생각했던 것이다.

인구가 계속 증가하려면 증가하는 인구가 먹고 입을 물자가 필요하다. 물자공급이 충분치 못하다면 인구는 다시 줄어들게 된다. 인구가 증가하면서 동시에 1인당 GDP가 증가하려면, 생산이 인구 증가 속도보다 훨씬 빨리 증가하지 않으면 안 된다. 이런 것이 가능하려면 산업혁명이나 근대 농업혁명 같은 획기적인 생산기술의 변화가 따라야 하는데, 그런 생산기술의 혁신은 근대가 되어야 비로소 가능했다는 점에서 ‘근대적’이다.

또 이런 생산기술의 획기적인 변화는 정치·경제·사회적 제도의 변화가 수반되지 않고는 불가능할 것이다. 이처럼 쿠즈네츠는 1인당 GDP와 같은 양적인 지표로 언제 근대가 시작됐는지 설명하지만, 그의 머릿속에는 질적인 변화도 그려졌을 것이다.

식민지 근대화론은 쿠즈네츠의 근대적 경제성장이 일제 강점기에 있었다고 주장한다. 일제 강점기에 인구가 급속히 증가하면서 1인당 GDP도 지속적으로 증가했다는 것이다. 조선에 살던 일본인과 조선인 사이의 소득격차는 확대됐지만 1인당 GDP가 빠르게 증가했기 때문에, 증가한 소득을 일본인이 독차지할 수는 없었다. 조선인도 그 성장의 과실 일부를 차지함으로써 1인당 GDP와 1인당 소비가 증가했다는 것이다. 이 주장은 일제 강점기 조선인의 생활수준이 향상됐음을 의미하므로 종래의 주류적 견해인 ‘수탈론’을 근본부터 뒤엎는다.

과연 식민지 근대화론의 이 같은 주장이 타당한가. 쿠즈네츠적인 개념으로 조선 경제의 변화를 살펴보려면, 먼저 조선의 1인당 GDP를 알아야 할 것이고, 또 그것을 알기 위해서는 GDP와 인구를 알아야 한다.

식민지 근대화론의 최대 업적은 일제강점기 조선의 GDP를 새롭게 추계한 데 있다. ‘한국의 경제성장 1910-1945’(김낙년 엮음, 서울대학교출판부, 이하 ‘한국의 경제성장’)가 그것이다(이 책은 지난해 낙성대경제연구소가 한국학술진흥재단 지원 프로젝트의 성과물로 내놓은 것이다-편집자). 이 추계는 종전에 널리 사용되던 미조구치 히데유키(溝口敏行)의 추계보다 여러모로 개선된 것임에 틀림없다. 식민지 근대화론의 여러 주장은 거의 대부분 이 추계를 토대로 한다.

식민지시대 통계의 문제점

그렇다면 이 추계는 믿을 만한가. 이 추계 작업에 참가하지 않았고 또 그 추계과정을 세부적으로 밝혀놓지 않은 현 상태에서 이 추계의 타당성 여부를 평가하기는 어렵다.

그러나 겉으로 드러나는 두 가지 문제점만으로도 식민지 근대화론의 주장은 타당성을 잃는다. 하나는 이 추계 중 1911~17년 시기는 조선총독부의 잘못된 통계를 충분히 수정하지 않은 것이고, 다른 하나는 1941~45년 시기를 다루지 않은 것이다.

우선 1910~17년의 조선총독부 통계가 가진 문제부터 알아보자. 이 시기 조선총독부 통계가 믿기 어렵다는 것은 누구나 다 알고 있다. 김낙년도 “농림수산업, 광공업 같은 재화의 산출액 통계는 대체로 1911년 조사되기 시작하여 1940년에 이르고 있지만, 통계조사의 정도(精度)는 초기로 거슬러 갈수록 떨어지는 문제점을 안고 있다. 특히 1910년대에는 조사되지 않았거나 그 커버리지(coverage)가 낮은 품목이 적지 않다. 이를 그대로 두면 1910년대 성장률이 과대평가 된다”고 지적했다(‘한국의 경제성장’ 277쪽).

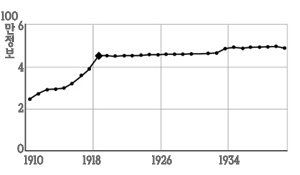

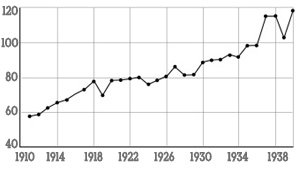

〈그림1〉조선총독부 ‘통계연보’의 경지면적 <br>*조선총독부, ‘통계연보’ 에서 작성

경지에 대한 통계가 이러한데 그 경지에서 생산되는 생산물 통계가 올바를 수 없다. 토지조사사업은 토지에 대한 측량뿐 아니라 그 토지에서 생산되는 생산물에 대해서도 조사했다. 토지의 비옥도를 알아야 차등적으로 세금을 부과할 수 있기 때문이다. 그래서 토지조사사업이 진행되면서 농업생산에 대한 통계도 경지통계와 마찬가지로 정확해졌다. 요컨대 토지조사사업이 완료되는 1918년 이전의 생산통계는 매우 부정확했다는 얘기다.

1941~45가 빠졌다

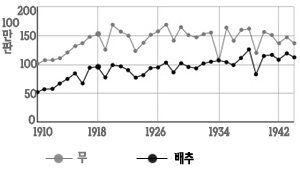

〈그림2〉무·배추 생산량<br>*‘한국의 경제성장’ 411쪽에서 작성

과연 적절히 수정됐을까. 이 책에는 쌀을 비롯한 14종의 주요 농산물에 대해 자신들이 수정·보완한 생산량 통계가 있다. 그중 무·배추 생산량을 그래프로 그려보면 ‘그림2’와 같다. 여기에서도 1918년을 경계로 생산량의 변화추세가 확연히 다른 것을 알 수 있다.

지면관계상 두 품목

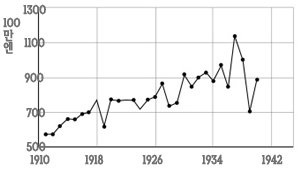

〈그림3〉농업부문의 실질국내총생산 (1935년 가격) <br>*‘한국의 경제성장’ 370쪽에서 작성

‘한국의 경제성장’에서 추계한 GDP는 이런 생산통계를 토대로 하기 때문에 1918년까지 성장률이 빠르게 증가한다. 농업부문의 실질국내총생산은 ‘그림3’에서 보듯이 1911~18년과 1918~29년의 변화추세가 확연히 구별된다. 그 까닭은 조선총독부 초기 통계가 갖는 이런 문제를 충분히 수정하지 않고 사용했기 때문이다.

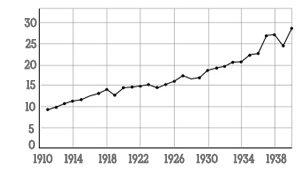

〈그림4〉조선의 GDP (1935년 가격, 억엔) <br>*‘한국의 경제성장’ 372쪽에서 작성

‘한국의 경제성장 1910-1945’에는 또 하나의 큰 문제가 있다. 이 책은 제목만 보면 일제 강점기 전체를 다루고 있는 것 같은 느낌을 주지만, 실제 추계는 1911~40년으로 한정하고 있다. 1941~45년이 추계에서 제외된 것은 자료 사정 때문이라고 충분히 이해할 수 있다. 그러나 1940년까지만 추계할 수밖에 없었다고 해서, 1941년 이후를 제외하고 일제 강점기를 운운해도 좋다는 것은 아니다. 특히 1942년 중엽 이후 일본은 미드웨이 해전과 과달카날 전투의 패배로 망해가고 있었고, 조선 경제도 심각한 붕괴국면으로 접어들었다.

사정이 급박하게 돌아가자, 장기적인 관점에서 생산력을 확충해 나가면서 군수물자를 조달하려던 ‘생산력 확충계획’은 병기(兵器) 생산에만 초점을 맞추는 ‘초중점 생산’으로 변해갔다. 기업허가령, 기업정비령, 군수회사법의 시행을 통해 경제에 대한 통제가 한층 강화됐다. 초중점생산과 관계가 희박한 산업이나 기업에는 자금, 노동력, 원료가 거의 배정되지 않았고, 특히 조선인 기업에는 타격이 한층 더 컸다. 노동력과 비료 등의 농업 투입이 격감하면서 농업생산도 크게 감소했다.

이 시기에 생산이 얼마나 감소했는지는 정확히 측정할 수 없지만, 그것이 격감했다는 데 이의를 달 사람은 없을 것이다. 만일 이 시기의 생산 붕괴도 고려한다면, 일제 강점기 조선이 고도성장을 했다는 주장은 타당성을 잃게 될 것이다.

‘확실한 게 없어’

〈그림5〉조선의 1인당 GDP (1935년 가격, 엔)<br>*‘한국의 경제성장’ 372쪽 및 360쪽에서 작성

‘그림5’는 ‘한국의 경제성장’에서 추계한 1인당 GDP를 보여준다. 이 그래프만 놓고 보면, 일제 강점기에 1인당 GDP가 급속히 성장한 것처럼 보이고, 식민지 근대화론에서 일제 강점기에 근대적 경제성장이 있었다고 주장하는 것도 무리가 아니다.

〈그림6〉1인당 GDP의 변화추세 (1935년 가격, 엔)

이런 점들을 고려해 그래프를 다시 그리면 ‘그림6’의 ‘수정’ 곡선과 같다. 물론 이 그래프는 엄밀하게 계산된 것은 아니다. 1910~18년 부분은 1918년과 같다고 가정했고, 1941~54년은 메디슨의 자료를 사용해 이어 붙인 것이다. 1인당 GDP는 ‘한국의 경제성장’의 것을 사용했지만 인구는 외국인을 포함하도록 수정한 세키 요시쿠니의 것을 사용했다.

근대적 경제성장은 1960년대부터

광복 후 한국은행은 1953년부터 GDP를 발표했기에, 1941~52년에는 신뢰할 만한 GDP 추계가 없다. 이 시기의 1인당 GDP에 대한 메디슨의 자료는 추측에 불과하다. 그러나 1953년의 GDP는 신뢰할 수 있기 때문에, 1945년의 낙폭에 대해서는 이견이 있을 수 있지만, 그 후 1인당 GDP가 움직이는 방향은 어느 정도 사실에 가깝다. 이런저런 문제가 있기는 해도, 1인당 GDP가 이것과 비슷하게 변해갔다면 쿠즈네츠적인 근대적 경제성장은 인정하기 어렵게 된다.

일제 강점기의 1인당 GDP는 조선에 살고 있는 조선인과 일본인을 비롯한 모든 외국인을 포함하는 것이다. 따라서 이것만으로는 조선인의 1인당 GDP를 알 수 없다. 물론 일제 강점기에 조선이 경제성장을 하면서 조선인 경제도 성장했을 것임은 명백하다. 그러나 일제 강점기 농업의 경우에는 경지가 조선인의 손을 떠나 일본인 수중으로 대거 이동하고 있었고, 급속히 발전한 제조업과 광업 부문에서는 일본인 자본이 압도적 비중을 차지했다. 특히 1930년대가 되면 조선인이 차지하는 비중은 감소 경향이 뚜렷했다. 이것은 조선인의 1인당 GDP 증가 속도가 조선 전체의 평균보다는 훨씬 느렸음을 의미한다. 조선인의 1인당 GDP만 생각해본다면, 일제 강점기에 쿠즈네츠적 근대적 경제성장이 있었다는 주장은 더 더욱 성립하기 어렵다.

〈그림7〉한국의 1인당 GDP (1990년 International Geary-Khamis, 달러)<br>*Angus Maddison, The World Economy:Historical Statistics, OECD Development Centre, Paris, 2003에서 작성

광복이 근대화에 미친 영향

근대적 경제성장이 1960년대에 시작됐다는 것은 이전에 근대적 요소들이 발전하지 않았다는 의미는 아니다. 개항 이전의 조선시대와는 달리, 개항 이후에는 경제부문에서도 근대적인 요소들이 부분적으로 조선에 이식되기 시작했다. 이식 속도는 일제 강점기에 더 가속화했을 것이다. 그러나 식민지체제하의 근대화는 매우 왜곡된 것이었고, 진정한 의미에서의 근대화가 이뤄지기는 어려웠다. 경제부문의 근대적 변화는 다른 부문과 마찬가지로 식민지체제를 벗어나는 광복 후부터 본격화했다고 해야 할 것이다.

교육부문부터 살펴보자. 독립은 교육부문에서도 획기적인 발전의 계기가 됐다. ‘표1’에서 볼 수 있듯이, 일제 말인 1944년 전문학교 이상의 학력을 가진 조선인은 전체 조선인 인구의 0.13%였다. 중학교 졸업 이상의 학력을 가진 사람까지 합해도 1.03%에 불과했다. 일제 강점기에 관립 전문학교는 그 수가 매우 적었고, 대학교는 경성제국대학이 유일했다. 그리고 입학에는 민족별 쿼터가 있어, 일본인 2명에 조선인 1명꼴로 허용됐다. 조선인이 조선에서 고등교육을 받을 기회는 사실상 봉쇄되어 있는 것이나 마찬가지였고, 유학은 경제적으로 큰 부담이다. 일제 말까지도 전문학교 졸업 이상의 학력을 가진 사람이 전체 인구의 0.13%에 불과했던 것은 이런 이유 때문이다.

그러나 광복과 더불어 한국인의 높은 교육 열기는 폭발적으로 분출됐다. 광복 당시를 기준(100)으로 했을 때, 2년도 되지 않는 짧은 기간인 1947년 5월말에 초등학교 학생수는 159로, 교사수는 234로 증가했다. 같은 기간 중등학교 학생수는 200으로, 교사수는 515로 급증했다. 고등교육은 더욱 팽창해 학생수는 566, 교사수는 481이 됐다. 교육에 대한 이런 높은 열기가 계속되어 2005년 학력별 인구는 ‘표1’에서 볼 수 있듯이 인구 22.2%가 대학 이상의 학력을 가지게 되었고, 무학(미취학 포함)은 5.3%로 떨어졌다.

| 구분 | 1944년 | 비중 | 2005년 | 비중 |

| 대학 | 7,374 | 0.03% | 9,756,368 | 22.2% |

| 전문학교 | 22,064 | 0.1% | 4,307,616 | 9.8% |

| 중·고등학교 | 199,642 | 0.9% | 19,716,097 | 44.8% |

| 초등학교 | 1,941,789 | 8.5% | 7,936,683 | 18.0% |

| 간이학교 서당 | 980,122 | 4.3% | ||

| 무학 및 미취학 | 19,642,775 | 86.2% | 2,325,209 | 5.3% |

| 합계 | 22,793,766 | 100.0% | 44,041,973 | 100.0% |

| *1944년은 조선총독부, 『人口調査結果報告 其ノ二』, 1944, 142~143쪽, 2005년은 통계청, KOSIS의 데이터에서 작성. | ||||

기업의 발전에서도 독립은 매우 중요한 것이었다. 일제 강점기에 일본의 대자본이 조선에 투자해 조선의 공업이 발전했고, 이에 따라 조선인 공장수, 자본금, 진출 업종도 많이 늘어났다. 그러나 민족별로 이중적인 공업구조 때문에 그 파급효과는 매우 제한적이었다. 조선인 공업은 근대적인 대공업으로 발전할 전망이 없었다.

그러나 독립은 한국인 기업에 제약 없이 발전할 가능성을 열어주었다. 경공업에서 시작된 한국의 공업발전은 중화학공업을 거쳐 반도체, LCD 등의 정보통신산업에 이르기까지 광복 후 괄목할 만한 발전을 이뤘다. 특히 조선, 자동차, 일반 기계 등의 일부 업종에서는 일제 강점기라면 상상하기도 어려울 정도로 놀랍게 발전했다. 일제 강점기의 기업 환경과 오늘날의 기업 환경을 비교해본다면 식민지체제의 청산, 즉 독립이 기업발전에도 얼마나 중요한 요소인지 짐작하고도 남는다.

기업발전과 더불어 1970년대에는 실질임금도 상승하기 시작했다. 일제 강점기에는 1930년대 말까지 노동의 공급과잉 때문에, 그리고 노동에 대한 초과수요가 발생하는 1940년대의 전시통제 경제기에는 임금통제 때문에 실질임금은 생존수준을 밑돌았다. 광복 직후에도 이런 상황은 이어졌다.

|

그러나 한국에서 근대적 경제성장이 시작되면서 노동에 대한 수요가 급증했고, 1970년대에는 실질임금도 생존수준을 넘어 상승국면으로 전환됐다. 광복 후 한국이 다시 농업국의 상태로 되돌아가버렸음에도 그 농업생산마저 충분하지 못해 보릿고개가 연례행사처럼 되풀이됐다. 보릿고개가 없어지게 된 것 역시 1970년대에 들어서였다.

‘침소봉대의 愚’

일제 강점기, 즉 20세기 전반기는 식민지 근대화론에서 말하는 것과 달리 조선 경제가 여전히 정체상태를 벗어나지 못하던 시기였다. 이런 정체상태에서 벗어나 쿠즈네츠적인 ‘근대적 경제성장’이 시작된 시기는 1960년대 중엽 이후다. 식민지시대에 조선 경제의 근대화를 운운한다는 것은 일부 근대적 요소를 지나치게 침소봉대하는 잘못을 범하고 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)