- 해상왕 장보고의 고향은 전남 완도라는 게 정설처럼 알려져 있지만, 정작 완도에는 이를 뒷받침할 만한 기록은 물론 설화, 지명의 흔적조차 없다. 반면 변산반도 서쪽 끝 죽막동의 수성당 유물과 ‘대막골 철마설화’, 인근 지명 등에서 이곳이 장보고의 고향이라는 선조들의 메시지를 발견할 수 있다.

13.2m2(4평) 정도의 목조 단칸 기와집으로 안에는 무신도(巫神圖)가 모셔져 있다. 무신도는 개양할미와 8명의 딸 그림, 용왕도, 산신도, 장군도, 칠성도 등으로 이뤄져 있다. 1996년 당집을 새로 건립할 때 봉안된 것으로, 원래 무신도는 불타 없어져 어떤 형태였는지 알 길이 없다.

이곳은 바다 위로 솟아오른 20m 정도의 절벽이어서 인근 해역이 한눈에 바라다보인다. 날씨가 맑을 때는 가까운 위도(蝟島)는 물론 멀리 북쪽의 고군산군도까지 볼 수 있다. 이런 입지 여건으로 일찍부터 연안 항로의 주요 기점, 또는 군사적 요충지였을 것으로 추측된다.

예부터 선조들은 이런 지역에서 바다 신에게 제사를 지내곤 했다. 특히 이곳은 해류의 흐름이 복잡하고 바람도 강해 해난사고 위험이 상존한 곳이라 제의의 필요성이 더욱 절실했을 것이다. 수성당은 그러한 유산이며, 그 오른쪽에 위치한 당굴(堂窟)도 그 흔적이라 할 수 있다. 원형으로 거대하게 파여 바닷물이 찰랑거리는 바위굴은 여울굴이라 하는데, 오래전부터 주민들 사이에 당굴로도 불리는 것은 이 굴이 민속신앙의 대상이었음을 알려준다.

1992년 전주박물관에서는 이 일대를 조사해 제사 유물들을 발굴했다. 대부분 5세기 중반에서 6세기 전반의 것으로 보이는 유물이었는데, 그 다양성과 규모가 백제나 가야의 지도자급 고분과 맞먹을 정도다. 이 유물들로 옛적 이 지역이 동북아시아 무역에서 중요한 기능을 담당했거나, 별도의 군사세력이 존재했을 것이라는 게 공식적으로 입증된 셈이다.

대막골 철마 설화

수성당의 개양할미는 수성할미라고도 하는데 딸 8명을 위도, 영광, 고창 등 칠산바다 요소요소에 배치하고(혹은 각 道에 나누어 보냈다고도 함), 자신은 막내딸과 구랑사(九?祠)에 머물며 서해를 총괄했다고 한다. 서해를 다스리던 여신이었던 셈. 여신은 수성당 옆 여울굴에서 나와 바다를 열고(開洋), 풍랑과 깊이를 조절해 어부들을 보호하고 풍어를 관장했다고 한다. 이를 나타내듯 수성당 옆에는 별도의 단을 마련해 나무로 된 긴 자(尺)를 모셔두고 있다.

그런데 죽막동에는 개양할미 설화와는 전혀 다른 내용의 또 다른 설화가 전해진다. 흔히 ‘대막골 철마(鐵馬)’라 하는 설화가 그것이다. 부안군지(扶安郡誌)에 수록된 내용을 옮겨보기로 한다.

| 먼 옛날 대막골에 마음 착한 고기잡이 형제가 앞 못 보는 늙은 어머니와 살고 있었다. 형은 바다에 나가 고기를 잡고, 아우는 밭을 일구고 농사를 지었다. 비록 가난하지만 두 형제는 어머니를 지성으로 봉양하며 의좋게 살고 있었다. 어느 날 고기를 많이 잡는 꿈을 꾸고 부푼 기대를 안고 바다로 나간 형이 날이 저물도록 돌아오지 않았다. 이튿날 형을 찾아 바닷가로 나간 동생마저 돌아오지 않았다. 홀로 남은 어머니는 미칠 지경이었다. 모두 죽었는지 살았는지 알 수 없어 하염없이 눈물을 흘리며 더듬더듬 바닷가로 나간 곳이 수성당 옆 여울굴 절벽이었다. 어머니는 바다를 향해 소리 높여 두 아들을 불렀으나 아무 대답이 없었다. 그래도 부르고 또 부르자 그 소리가 깊은 여울굴에 메아리져 돌아오는데, 두 아들의 대답 소리처럼 들렸다. 반가움에 어쩔 줄 몰라 어머니는 계속 부르며 한 발 한 발 떼어놓다 그만 절벽 아래 여울굴 속으로 떨어져 죽고 말았다. 세월이 흘러 어느 날, 하얀 돛단배 한 척이 대막골에 멈췄다. 화려한 배에는 잘 생긴 두 청년이 아름다운 두 여인과 함께 타고 있었다. 바로 그 고기잡이 형제였다. 형제는 배에서 내려 여울굴 절벽 위에 섰다. 이윽고 여울굴 밑 푸른 물이 점점 차오르더니 백발노인이 물속으로부터 나왔다. 노인은 두 형제에게 말했다. “수고 많았다. 이제 마지막으로 너희들에게 황금부채 한 개씩을 줄 것이니, 하나로는 나라를 구하고, 또 하나로는 고장을 구하여라. 너희 모친은 잘 모시고 있으니 그리 알거라.” 말을 마친 노인은 연기처럼 사라졌다. 형이 가진 황금부채로 바다를 향해 부치자 갑자기 큰 바람이 일며 성난 파도가 바다를 뒤집었다. 다음에는 동생이 가진 부채를 부쳐봤더니 그 거센 풍파가 잠잠해졌다. 두 형제는 노인의 큰 은덕을 잊지 않기 위해 여울굴 옆에 수성당을 세우고 받들어 모셨다. 그 후 여울굴에서 철마(鐵馬) 한 마리가 나왔는데, 이 철마는 두 형제만이 탈 수 있었다. 평소에는 작았다가 형제가 타기만 하면 큰 말이 됐다. 형은 왜구(倭寇)가 침입하면 이 말을 타고 달려가 황금부채로 적을 침몰시켰고, 동생은 바다로 나간 사람들이 풍랑을 만나게 되면 역시 부채로 부쳐 목숨을 구했다. 세월이 흘러 형제가 죽은 뒤 철마만이 여울굴에 남아 있었는데, 어느 못된 사람이 철마를 훔쳐다 깊숙한 곳에 감추고 자물쇠를 채워놓았다. 그런데 후에 열어 보니 철마가 오간 데 없었다. 그래서 여울굴에 와보니 그곳에 있는 것이었다. 그런 식으로 여러 차례 훔치자 철마는 여울굴 속 깊이 들어간 후 다시는 나오지 않았다고 한다. 처음 이들 형제가 바다에서 없어진 것은 봉래도(蓬萊島)라는 섬에 사는 성인(聖人)들이 데려다 도술을 가르친 것이라 하며, 황금부채를 준 노인도 바로 이 형제들을 가르친 도인이었다고 한다. |

황금부채와 철마

변산반도 죽막동 수성당과 제단.

설화의 주인공은 두 형제다. 두 형제는 고향을 떠나 긴 세월이 지난 후 금의환향한다. 금의환향은 화려한 배에 각각 여인과 동행했다는 것으로 나타난다. 형제는 고향으로 돌아와 황금부채와 철마라는 특이한 사물을 소유하게 된다. 두 사물은 무엇을 의미할까.

먼저, 황금부채는 재력(財力)을 의미하는 게 아니었을까. 왜구를 물리치고 풍랑에서 어민들을 구하려면 결국 재력이 뒷받침돼야 하기 때문이다. 많은 배와 무기, 좋은 장비를 갖추게 하는 것은 재력이다. 철마를 생각해보면 더욱 그 의미가 분명해진다. 이 설화에서 철마는 군사력을 의미하는 듯하다.

그렇다면 그들이 갔다는 봉래도는 어디였는가. 중국에는 예부터 전해지는 전설 속 삼신산(三神山)이 있다. 봉래산, 방장산(方丈山), 영주산(瀛洲山)이다. 동쪽 바다 어딘가에 있어 불로불사의 신선들이 노닌다는, 그래서 진시황이 불로초를 구해오라고 동남동녀들과 서불(徐市)을 보냈다는 산이다. 금강산을 봉래산이라고 부르는데 이는 원래 삼신산을 본떠 지은 이름이다. 마찬가지로 지리산을 방장산, 한라산을 영주산이라 부르기도 했다.

중국에는 신선들이 산다는 봉래도라는 섬의 전설이 따로 전해지기도 한다. 당 현종과 양귀비가 봉래도에서 만나기로 했다는 고사도 있다. 이런 관점에서 보자면 봉래도는 중국을 시사하는 듯하다.

보다 심층적으로 분석해보자. 중국 산둥반도 북쪽 끝에 봉래(蓬萊)라는 항구가 있다. 지금은 토사가 쌓이고 수심이 얕아져 항구의 기능을 발휘하지 못하지만 옛적에는 산둥반도 최대 항구였다. 이 봉래의 옛 이름이 등주(登州)다.

등주 봉래각

등주는 옛적 정치, 군사, 교통의 중요한 전진기지였다. 고조선 시대부터 교역이 이뤄지던 항구였으며, 진의 서불이 삼신산을 찾아 출발한 곳도 이곳이었다. 한, 수, 당나라가 우리나라를 치기 위해 대규모 수군을 발진시킨 곳도, 신라와 일본의 견당사(遣唐使)들이 당나라로 향하면서 거치던 곳도 바로 이곳이었다. 7세기 중반에 이르러서는 많은 신라 상인이 거주했는데, 그들에 의해 신라방(新羅坊), 신라소(新羅所), 신라관(新羅館) 등이 생겨났다.

등주는 남쪽의 초주와 양주, 명주로 향하는 시발지이기도 했다. 이 때문에 장보고가 활동하던 시절에는 대륙진출의 교두보였다. 장보고에 대한 많은 기록을 남겨놓아 우리로 하여금 장보고의 진면목을 알 수 있게 해준 일본 승려 엔닌(圓仁)의 ‘입당구법순례행기(入堂求法巡禮行記)’에도 등주는 자주 등장한다. 많은 일본 승려가 등주를 거쳐 낙양이나 장안으로 향했기 때문이다.

주목할 사실은 등주가 원래 봉래였다는 것이다. 당나라 때 진(鎭)을 설치하여 봉래진(蓬萊鎭)으로 불리다가 후기에 등주로 변했다고 전해진다. 현재의 봉래는 등주가 원이름으로 환원된 것이다. 따라서 설화에서 말하는 봉래도는 바로 이 봉래항을 가리키는 게 아닐까.

이런 추측에 무게를 더하는 것은 설화처럼 봉래가 원래부터 신선들이 사는 성시(聖市)로 간주됐다는 점이다. 이곳 봉래각(蓬萊閣)에는 해신을 모신 사당이 있고, 가까운 곳에는 바다를 건너 등천(登天)했다는 8명의 신선을 모신 8신선사(神仙祠)가 있다. 그 외에도 봉래각 주변에서는 신선들의 자취를 흔히 볼 수 있다.

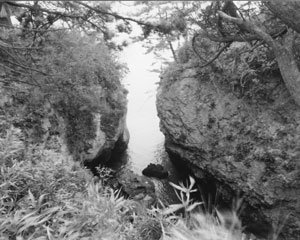

수성당 오른쪽에 위치한 여울굴.

우리가 선조들이 남겨놓은 설화를 중요시해야 하는 것은 그 상징성 때문이다. 왕조시대와 정권의 변화를 겪으면서 사실로 나타낼 수 없는 것, 또는 기록으로 남길 수 없는 것들을 선조들은 설화라는 방식으로 전승했다. 따라서 설화에 담긴 의미구조를 찾아내는 것은 또 다른 역사 연구 방편이다.

죽막동의 ‘대막골 철마 설화’는 무엇보다도 서술 자체가 서사 구조를 갖췄다는 점에서 단순한 민담(民譚)이 아님을 알 수 있다. 이러한 구조는 웬만한 설화에선 쉽게 볼 수 있는 게 아니다. 또한 황금부채나 철마, 봉래도 같은 상징어들이 등장한다. 여기에 왜구를 물리치고 사람들의 목숨을 구제했다는 구체적인 활동 내용도 있어 뭔가 선조들이 강하게 전하려 했던 메시지가 있을 것임을 짐작케 한다.

장보고와 정년

이렇게 보면 설화 속 두 형제의 정체에 대해 감이 잡힐 듯하다. 바로 장보고, 그리고 그와 생애를 함께한 고향 후배 정년(鄭年)을 의미하는 게 아닐까. 정년은 장보고를 논할 때 빼놓을 수 없는 인물로, 청해진이 있던 완도 장좌리 당집에도 함께 모셔져 있다.

이렇게 생각되는 또 하나의 이유는 설화에서 두 형제가 죽은 뒤 그들의 행적이 계승되지 않고 종식된다는 점이다. 군사력을 의미하는 철마도 두 형제와 운명을 함께하면서 더 이상 활동이 이어지지 못한다.

장보고와 정년은 함께 중국으로 건너가 군인으로 크게 입신한다. 그리고 청해진을 근거지로 서·남해안의 해적을 소탕하는 큰 공을 세운다. 이를 바탕으로 동아시아 해상권을 장악하지만 장보고의 죽음과 함께 청해진의 운명도 다한다.

설화에서 두 형제가 금의환향했다는 것은 장보고와 정년이 중국으로 가서 크게 입신해 귀국한 사실을 나타내는 게 아닐까. 또한 용왕신을 의미하는 듯한 도인으로부터 황금부채를 받았다는 것은 바다를 근거로 삼아 재력을 쌓았음을 뜻하는 것 아닐까.

장보고와 정년이 중국으로 향했던 장소는, 여러 정황으로 봐서 봉래의 또 다른 명칭인 등주가 가장 유력하다. 당시 신라와 중국이 활발하게 교역하던 항구가 등주였기 때문이다.

혹자는 장보고가 펼친 왕성한 해상무역 활동상이 설화에 나타나지 않는다고 할지 모른다. 맞는 얘기다. 이를 어떻게 해석해야 할까.

기록에 따르면 중국에서 귀국한 장보고가 신라 흥덕왕에게 청해진 설치를 요청하면서 내세운 명분은 서·남해안에 출몰하는 해적들을 소탕하겠다는 것이었다. 당시 해적들은 백성들의 재물을 약탈하고, 이들을 납치해 당나라에 노비로 팔아넘기는 게 일이었다. 속셈이야 어떻든 그는 이 임무를 훌륭하게 완수했고, 그 후 청해진을 국제적인 중계무역지로 키워나갔다. 따라서 적어도 그의 공식적인 임무는 서·남해안에 평화를 가져오는 것이었다.

혹자는 변산은 장보고가 활약한 청해진과는 멀리 떨어진 지역이라고 반박할지 모른다. 그러나 설화에 두 형제가 인근에서만 활약했다고 나와 있지는 않다. 장보고의 활약 범위도 청해진 주변이 아니고 서·남해안과 황해 지역이었기에 설화의 내용과 어긋남이 없다.

설화에서 여울굴은 서해를 의미하는 것으로 보인다. 따라서 여울굴에서 나왔다는 철마는 수군(水軍)을 의미하는 듯하다. 여울굴에서 솟아나온 백발노인은 물론 바다를 다스리는 용왕신 또는 해신일 것이다.

두 형제의 정체를 보다 구체적으로 보여줄 수 있는 근거를 찾아보자.

제사 유적

국립전주박물관에서는 1992년 죽막동 수성당 주변에 대한 발굴조사를 벌인 뒤 ‘부안 죽막동 제사유적(1994)’이란 보고서를 펴냈다. 1998년에는 유적들에 대한 학자들의 연구결과 보고서인 ‘부안 죽막동 제사유적 연구’를 펴내기도 했다. 이 내용들 중에 참고할 만한 것이 있어 소개한다.

| (발굴 유물 중 기와의) 분석된 문양으로 보면 통일신라시대 말기에서 고려 중기까지의 편이 대다수이고, 조선 기와는 적은 편이다. (중략) 그런데 이런 분류가 절대적인 시기구분은 될 수 없다. 왜냐하면 고려시대에는 통일신라기 문양들이 퇴행하면서 일정 기간까지 공존하고 있었기 때문이다. (노기환, ‘부안 죽막동 제사유적’, 254~255쪽) |

발굴 유물 중 기와는 신라 말기부터 이 지역에 어떤 용도든 시설물이 있었음을 암시한다. 다음 대목에 보다 구체적으로 드러나 있다.

| 통일신라시대 이후의 제사 양상은 토기, 기와, 도자기 등의 출토유물이 후대의 교란으로 원래 위치에서 벗어나 있었고, 그 양도 적기 때문에 자세한 것은 알 수 없다. (중략) 이것들은 모두 수성당이나 군사시설물을 설치하는 과정에서 주변에서 수습된 것들을 모아서 쌓아 놓은 것으로 보인다. 이상에서 이 시기에도 비록 소량이 출토되기는 했지만 토기 중심의 제사가 행해졌을 것으로 추측할 수 있으나, 분명히 발굴 구역과 주변에서 기와가 출토되고 있으므로 삼국시대와 같은 노천(露天) 제사를 벗어나 건조물 내에서 제사가 행해졌을 가능성이 있다. 그리고 제사가 행해진 시기는 토기와 기와로 보아 8~9세기대의 비교적 늦은 시기인데, 한 가지 의문점은 통일신라시대 직후의 유물이 출토되지 않은 점이다. 아마도 그 시기에는 제사가 전혀 이루어지지 않았을 가능성도 있다. (유병하, ‘부안 죽막동 제사유적 연구’, 260p) |

중국 봉래의 단애산에 위치한 봉래각과 수성.

시설물이 단순히 바다를 무대로 살아가는 사람들의 제사 유적이었다면 이처럼 갑작스러운 변동이 필요했을까. 인간의 신앙 심리는 정권이 바뀐다 해도 쉽게 바뀌지 않는다.

수성당과 해신당

다시 중국 봉래로 돌아가보자. 앞에서 봉래각에 해신을 모신 사당이 있다고 했다. 중국 4대 명누각의 하나로 꼽힐 만큼 수려한 봉래각은 북송 시기에 건립된 것으로 알려졌는데, 그와는 별도로 당 때도 사당이 있었는지는 알 수 없다. 그러나 우리나라 각지의 해신당에서도 알 수 있듯이 그 연원은 아주 오래된 것이다. 바다에 대한 인간의 기원을 담고 있기 때문이다.

따라서 중국 봉래도 바다 신 사당을 설치할 만한 여건을 갖췄기에 어떤 형태로든 오래전부터 있었으리라 추정된다. 중국에서는 북쪽 지역에서 모시는 해신을 용왕신, 남쪽 지역에서 모시는 해신을 천후신(天后神)이라고 하는데, 봉래각에서는 용왕신과 천후신을 모두 모시고 있다.

죽막동 수성당의 한자 표기는 水聖堂과 水城堂을 함께 사용한다. 水聖은 해신을 모신 곳이니 그렇다 쳐도, 왜 水城이라는 표기도 함께 전해지는 것일까. 이 지역에 성이 있었다는 흔적은 유적은 물론 설화로도 전해지지 않는다. 그러나 학자들 중에는 水城이라는 표기만 고집하는 사람도 있다.

그런데 중국 봉래각에도 아래쪽에 기다란 水城이 있다. 흔히 등주 수성, 또는 봉래 수성이라 부르는 성이 그것이다. 옛적 이곳에 있던 수군 요새지를 방어하기 위한 수성인데, 명나라 때 쌓은 것으로 알려졌으나 이때 처음 쌓은 것인지 아니면 원래 있던 것을 수축한 것인지 분명치 않다. 봉래가 가지는 지정학적 위상은 옛적에도 비슷했을 것이기에 아마도 오래전부터 어떤 형태로든 군사적 목적의 성이 있지 않았을까 추측할 뿐이다.

수성당 개양할미와 8명의 딸을 모신 무신도.

이러한 근거들로 볼 때 죽막동 수성당은 장보고가 중국 봉래의 해신당을 본떠 지은 게 아닐까. 바다를 무대로 살아가는 사람들에게 바다의 신을 모시는 제당은 꼭 필요한 시설이다. 장보고에게는 더욱 그랬을 것이다. 그는 바다를 통해 막대한 부를 쌓았고 강력한 군사력까지 보유했다. 여기에 앞에서도 언급했듯이 죽막동의 시설물이 통일신라 말기에 생겨났다가 그 직후에 유물이 갑자기 사라지고 있어 이러한 추정에 더욱 무게가 실린다.

죽막동의 원조 해신 격인 개양할미 설화에는 정작 수성당이라는 명칭이 등장하지 않는다. 개양할미를 모신 사당이 별도로 없었기 때문일 것이다. 그 지역에 시설물이 처음 등장하는 것은 통일신라 말기다. 이 시설물이 후세인들에 의해 이어지면서 개양할미를 모신 당집으로 변모했으리라 추측된다. 물론 개양할미를 흔히 수성할미라고 부르는 것도 후세인들에 의해서다.

이제 결론을 내려도 될 것 같다. 죽막동 ‘대막골의 철마’ 설화에서 전하려는 메시지는 바로 장보고의 출생지가 변산반도였음을 나타내려는 것이었다.

장보고의 고향

필자는 그동안 장보고 출생지에 대해 조사해봤다. 흔히 장보고의 출생지를 전남 완도 또는 그 주변 섬으로 추정하고 있으나 그럴 가능성은 별로 없다고 생각한다.

완도가 장보고 고향일 것이라는 추정은 다음 3가지로 요약된다. 첫째, ‘삼국유사’에서 장보고가 ‘미천한 해도인(海島人)’으로 표현돼 있다는 점이다. 둘째, 그가 서·남해의 수많은 섬을 두고 굳이 완도에 청해진을 설치한 것은 그가 나고 자란 곳이기 때문이라는 점이다. 셋째, 당 말기의 대시인 두목(杜牧)의 ‘번천문집(樊川文集)’에 의하면, 중국에 남아 있던 정년이 귀국해 장보고 휘하로 들어갈 결심을 굳히면서 ‘중국에서 배고픔과 추위에 죽느니 차라리 고향으로 가서 (장보고와) 싸우다 유쾌하게 죽겠다’고 했다는 점이다.

이러한 근거가 과연 타당한지 살펴보기로 하자. 먼저 ‘삼국유사’엔 그가 섬에서 태어났다는 ‘해도인’이라는 표현이 없다. 삼국유사 기록을 인용해보기로 한다.

| 君臣極諫曰 巴側微 上以其女位妃則不可 군신들이 극력 간하기를 장보고(巴는 장보고를 弓巴라고 낮추어 부른 것)는 미천한 사람이오니 그의 딸을 왕비로 삼는 것은 불가하다고 하였다.-삼국유사, ‘신무대왕과 염장과 궁파’ 편 |

이처럼 장보고가 신분이 미천하다는 말만 나와 있지 섬 출신이라는 말은 없다. ‘삼국사기’엔 장보고와 정년의 고향과 부조(父祖)는 알 수 없다 했고, 신분이 미천하다는 얘기는 등장하지도 않는다. ‘삼국사기’와 ‘삼국유사’는 장보고에 대해 최초로 언급한 사서들이다. 후대의 사서들도 이 기록을 근거로 하고 있는데, ‘해도인’이라는 표현이 왜 나타났는지 아리송하기만 하다.

다음으로, 장보고가 완도에 청해진을 건설한 1차 목적은 서·남해안을 교란하던 해적들을 소탕하는 것이었다. 그 속셈에는 그 후 동아시아 해상권을 장악하겠다는 야심이 자리 잡고 있었을 것이다. 그러자면 한중일 3국의 교역에 지정학적으로 가장 적합한 지역을 선택해야 할 것이다.

우리 지도를 펼쳐놓고 보면 완도는 해남군 오른쪽에 위치한 조그만 섬에 지나지 않는다. 그러나 황해와 동중국해를 중심으로 한중일 3국이 펼쳐진 지도를 놓고 보면 완도의 지리적 중요성이 금방 눈에 들어온다. 중국 저장성 쪽과 신라의 경주, 일본 규슈, 중국 산둥반도, 제주도 등 방사상으로 펼쳐진 항로를 가장 적합하게 관할할 수 있는 지역이 완도가 아니었나 싶다. 여기에는 물론 해류의 흐름이나 바람의 방향 등도 고려됐을 것이다.

두목의 ‘번천문집’ 중 ‘장보고, 정년’전에 보면 장보고가 신라 흥덕왕을 배알할 때 청해(淸海, 완도의 옛이름)가 신라 해로(海路)의 요지라는 점을 강조하고 있다. 완도를 점찍은 그의 선견지명은, 중국에서 활동하면서 쌓은 항운상의 노하우를 총동원한 결과였을 것이다. 그가 완도에 청해진을 설치한 사실만으로 그의 고향이라 추정하는 것은 너무 안이한 생각이다.

관음신앙

장보고의 유적이 남아 있는 지역. 완도가 3국의 해상 중심지임을 보여준다.

또한 그가 고향을 거론했다고 해서 반드시 완도를 지칭했다고 보기도 어렵다. 우리 영토 내에서 고향을 거론했다면 그럴 수 있겠지만, 중국에서 꼭 완도까지 지칭해 돌아가겠다고 했겠는지 의문스럽다.

그 외에도 완도 주변에는 그의 유년시절과 관련된 설화나 지명의 흔적들이 전혀 전해지지 않는다. 그의 죽음과 관련된 설화들만 상징적인 형태로 전해질 뿐이다. 이런 이유들로 해서 필자는 완도가 장보고의 고향일 가능성은 별로 없다고 판단한 것이다.

필자는 선조들이 어딘가에 장보고의 성장기 흔적을 남겨놓았을지도 모른다고 추정했다. 장보고는 우리 역사의 물줄기를 크게 바꿀 수도 있었던 영웅적인 행적을 남겼고, 정권의 희생양이 되어 역사에서 말살된 인물이기 때문이다. 이런 경우 선조들은 민중적인 시각에서 영웅을 재평가하고, 어떤 형태로든 그 행적을 후세에 남겨놓으려 했다. 이러한 믿음을 바탕으로 장보고의 성장기 흔적을 추적해봤다.

정년이 바닷속으로 들어가 50리를 (걸어)가도 물을 내뿜지 않았다는 것으로 보아 두 사람이 어촌 출신이라는 것은 분명하다. 그래서 먼저 서해안 지역을 대상으로 했다. 서해안은 중국에 대해 어느 정도 정보가 있었을 것이기 때문이다. 아무리 바닷가 사람이라도 현실에서 이룰 수 없는 꿈과 이상을 중국에서 실현할 수 있으리라는 확신이 없으면 중국행을 결행하기 어려울 것이다.

서해안 중에서도 특히 중국과 교류가 많았던 지역을 중심으로 살펴봤고, 마침내 변산에서 그럴듯한 자취를 발견했다. 앞에서도 언급했듯 변산은 중국의 영향이 많이 남아 있는 곳이다. 죽막동의 중국 청자나 변산의 관음신앙 외에도 반도 안쪽에는 주산면(舟山面)이라는 지명이 있다. 주산면은 저장성 주산군도(舟山群島)에서 비롯된 것으로 보이는데, 주산군도는 중국 관음신앙의 근거지였다.

중국의 영향이 남아 있는 것은 바다를 통해 교류가 있었기 때문이다. 이 지역은 고대 연안 항로의 주요 기항지였고, 한반도와 중국 저장성 지역을 잇는 ‘동중국해 사단항로’ 상에 위치한다.

수수께끼 지명들

전북 부안군 내변산 상서면에 위치한 우슬재 위에는 어수대(御水臺)라는 명소가 있다. 세월의 풍화가 고스란히 배어 있는 기기묘묘한 바위들이 병풍처럼 펼쳐진다. 어수대 위쪽에는 왕등암(王登菴)이라는 봉우리가 있고, 여기서 오른쪽 계곡으로 내려가면 왕재암(王在菴), 석재암(釋在菴)이라고 불리는 곳이 있다. 옛적에는 절이 있었을 것이나 지금은 이름만 전해지는 곳이다. 반대편 새재(鳥嶺) 아래쪽에는 왕재사(王在寺)라는 절도 있었다고 한다.

왜 이 후미진 산중에 이처럼 거창한 이름들이 전해지는 것일까. 왕조시대에는 王이나 帝, 御 같은 문자들을 사사로이 쓰는 것은 금기시됐다. 거론하는 것만 해도 역모의 의심을 받을 소지가 있었기 때문이다. 이에 대해 부안의 향토 사학자들이 찾아낸 ‘동국여지승람’의 기록을 보자.

| 왕재암, 석재암 둘 다 변산 옥순봉 동쪽에 있다. 주위 석벽이 가파르고 높은데, 위쪽은 후미지고 평평하여 그야말로 하늘의 조화라 할 만하다. 그 안에 암자가 있으며, 두 절이 서로 잇달아 있다. 그 동남쪽에 어수대가 있고, 서남쪽에 왕등암이 있는데, 모두 천길 낭떠러지여서 사람이 오를 수가 없다. 절에는 다음과 같은 기(記)가 있다. ‘신라왕이 서쪽으로 순행하여 이곳에 이르러 즐기며 돌아가기를 잊었다. 이에 왕재, 석재, 어수 등의 이름이 있게 되었다. 낭떠러지 돌계단이 주위의 구름 걸린 산에 에워싸여 있다. 실로 지장의 별세계요, 하늘이 열린 듯한 뛰어난 경치로 복 받은 곳이다.’ |

이 기록이 사실에 근거한 것이라면 이 신라왕은 과연 누구였을까. 어떤 왕이기에 경주에서 머나먼 이 산중까지 와서 경관에 심취해 돌아가기를 잊었단 말인가. 부안의 향토사가들은 신라의 마지막 왕 경순왕(敬順王)을 들고 있는 듯하다. 부안에 경순왕을 모시던 성황사(城隍祠)가 있었기 때문인 것 같다. 이 사당은 부안 김씨들이 경순왕을 자신들의 시조신(始祖神)으로 모신 곳인데, 지금은 사라지고 없다.

그런데 이 추정을 따르기에는 문제가 있다. 먼저 신라 경주와 이곳은 대단히 먼 거리다. 또한 경순왕은 신라의 천년사직이 잦은 정변과 전쟁 끝에 멸망에 이르는 것을 지켜봐야만 했던 사람이다. 고려에 항복한 뒤에도 경주 사심관(事審官)으로 임명돼 경주 지역을 다스렸다. 이런 그가 멀리 이곳까지 와서 한가롭게 유람할 여유가 있었을까.

또한 이 지역은 백제 저항군이 일본 원정군과 함께 신라와 당 연합군에 맞서 최후의 항쟁을 벌이던 곳이라고 한다. 가까운 주류산성(周留山城)이 그 유적인데, 학계에서 고증된 것은 아니라 해도 신라에 대한 반감이 뿌리 깊이 남아 있었을 것이다. 따라서 비단 경순왕이 아니라도 신라왕이라는, 또는 왕이었던 신분만으로도 충분히 위태로운 일을 당할 수도 있는 지역이다. 누가 이런 곳까지 와서, 더구나 심심산중을 오를 생각을 했겠는가.

두 해상 영웅

|

그렇다면 이 신라왕은 누구였을까. 혹시 신라의 또 다른 왕, 해상왕 장보고는 아닐까. 무엇보다 이 지역이 그의 출생지였던 것으로 보이기 때문이다. 또한 죽막동에는 청해진 세력들이 바다의 신을 모신 신앙처 수성당이 있었던 것으로 추정된다. 따라서 장보고는 이곳을 찾을 이유가 충분하고, 유람한다 해도 위태로운 일을 당할 일도 없었을 것이다. 게다가 이 지역은 완도와 그리 먼 거리가 아니다.

글을 마치면서 이곳 격포의 궁항리(弓項里)에서 ‘불멸의 이순신’을 촬영한 사실을 떠올려본다. 우연이 아닌 것만 같다. 우리 역사상 불세출의 두 해상 영웅, 장보고와 이순신이 이 변산에서 조우하고 있기 때문이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)