- APR-1400은 산업국가를 위한 대용량 원전

- 도시국가 체제인 중동·중앙아시아엔 스마트가 적합

- 사우디와 손잡고 제2의 UAE 신화 만든다

구소련이 발전시킨 중소형 원전

스마트 원자로에 대한 일반적인 비판은 “가격이 비싸 사업성이 없다”는 것이다. 스마트 원자로의 가격은 한국이 개발한 상업용 원전 APR-1400의 절반가량인데, 생산하는 전기는 14분의 1밖에 되지 않는다. 신동아 5월호 기사의 취재원들도 그점을 지적하며 스마트 원자로의 비경제성을 거론했다. 이에 대해 김학노 원자력연구원 부원장은 “스마트 원자로가 노리는 시장과 APR-1400 같은 상업용 원전이 노리는 시장은 전혀 다르다”며 이의를 제기했다.

“APR-1400 같은 대형 원전이 전기 소비가 많은 지역을 위한 것이라면, 스마트는 대형 원전이 들어갈 수 없는 틈새시장을 위한 원자로다. 중소형 원전은 구소련이 발전시켜, 중앙아시아 국가들에 제공해온 것이다. 중앙아시아 국가들은 늘 물 부족에 시달려왔다. 물이 적으니 대도시를 만들지 못하고 흩어져 살아 국가 발전이 늦었다. 구소련은 카스피 해나 아랄 해의 물을 담수로 바꿔주면 중앙아시아 국가들도 유목생활에서 벗어나 발전할 수 있을 것으로 봤다.

중앙아시아 초원에는 낙차 큰 강이 없으니 수력발전을 하기 어렵다. 도로도 부실해 실어 날라야 하는 화석연료를 태우는 화력발전소를 세우기에도 부적당했다. 인구 50만이 넘는 대도시가 드물 뿐만 아니라, 그러한 도시들 간의 거리도 매우 멀다는 특징이 있다. 따라서 대형 원전을 짓고 그러한 도시들에 전기를 보내기 위해 송전시설을 짓는 데 더 많은 돈이 들어가게 된다.

고민을 거듭한 구소련이 찾아낸 해법이 인구 50만의 도시를 위한 중소형 원전이다. 이 중소형 원전의 발전(發電) 단가는 대용량 원전보다는 비싸다. 그러나 그러한 지역에는 대형 원전을 지을 수 없으니 그곳에서는 가장 싼 전원(電源)이 된다. 구소련이 무너지고 난 후 원자력연구원이 이 개념을 받아들여 설계한 것이 스마트 원자로다. 스마트 원자로는 APR-1400 같은 대형 원전과는 경쟁하지 않는다. 스마트 원자로가 노리는 시장은 전혀 다르다.”

이명박 정부는 스마트 원자로 수출하기 위해 열심히 뛰어다녔다. 구소련이 카자흐스탄 등 중앙아시아 국가들에 지어준 중소형 원전의 수명이 다 끝나갔기에, 그 대체재로 스마트 원자로를 수출하려고 했던 것. 그런데 잘나가던 중앙아시아 국가 경제에 ‘붉은 불’이 들어오면서 연기돼버렸다. 그때부터 한국은 오일머니를 쥔 중동을 두드리기 시작했다.

중동 문은 중앙아시아와 자연조건이 비슷하다. 중동 사람들은 물이 있는 오아시스를 중심으로 독립된 형태의 도시를 이뤄 살아왔다. 오아시스 도시를 발전시키려면 해수를 담수화해 그 물로 농사를 짓고 산업을 일으켜야 하는데, 그렇게 하려면 전기가 있어야 한다. 가장 값싼 전원이 원전이다. 그런데 대형 원전을 지어 멀리 있는 대도시까지 송전하려면 송전시설 건설 비용이 더 들어가니, 중앙아시아 국가들처럼 인구 50만 규모의 도시와 그 주변에 필요한 전기를 생산하는 중소형 원전을 짓는 것이 경제적이다.

스마트 수출 노력한 MB 정부

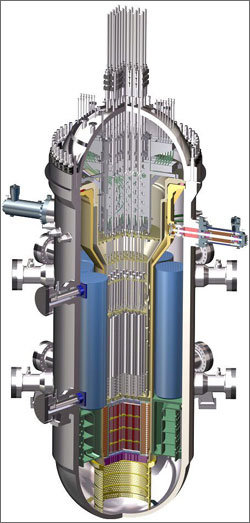

독립된 도시국가가 많은 중동 및 중앙아시아 국가를 노리고 개발한 스마트 원자로.

UAE에서는 APR-1400이 쉽게 승리했는데 중앙아시아에서는 기대한 스마트 원자로 수출이 이뤄지지 않자 ‘스마트 원자로는 잘못 개발했다’는 지적이 나왔다. 일각에서는 스마트 원자로를 떼어버려야 할 혹과 같은 존재로 보기 시작한 것이다. 그런데 뒤늦게 올해 3월 사우디아라비아 왕자가 스마트 원자로에 주목해, 공동 연구를 하자는 MOU를 한국원자력연구원과 맺게 됐다. 한발 늦긴 했지만 스마트 원자로도 시장을 만들 길이 열렸다. 다음은 김 부원장의 말이다.

“원전 시장은 금방 창출되지 않는다. APR-1400도 초반에는 시장을 만들지 못했다. 미국을 대표하는 웨스팅하우스의 AP-1000 원자로도 미국에서 건설되기까지 10여 년 세월을 보내야 했다. 그래도 누구도 그 원전은 상업성이 없다는 말을 하지 않았다.

중소형 원전은 구소련에서만 실용화됐을 뿐 국제적으로는 시장을 만들지 못했다. 그 때문에 늦게 주목을 받아, 현재 나와 있는 것은 한국의 스마트 원자로와 미국의 NuScale, 중국의 AP-100, 아르헨티나의 CARMEN-25뿐이다. 중소형 원전은 이제 막 시작된 분야인데, 우리는 사우디아라비아와 공동투자를 해 추가로 기술개발을 하고, 그것이 성공하면 사우디아라비아에 스마트 원자로 2기를 짓기로 했으니 우리가 가장 앞서나간다고 할 수 있다.

스마트 원자로는 한국 같은 산업국가를 위한 것이 아니다. 중동이나 중앙아시아, 남미처럼 고립된 곳에 있는 도시에 소용량의 전기를 값싸게 만들기 위한 것이다. 그러한 시장이 이제 나타나는데 왜 비판부터 하는가.”

한전은 스마트 사업에서 손떼

그는 한국원자력연구원이 향후 사우디 스마트 원자로 사업에 참여하는 과정에 대해서도 구체적으로 설명했다.

“원자력연구원은 설계만 담당하고, 스마트 원자로의 수출은 한전 컨소시엄이 하기로 했었는데, 2012년 한전 컨소시엄이 경제성이 없다고 보고 이를 포기했다. 그에 따라 국무총리실에서 업무조정을 해 중소형 원전의 사업화는 미래창조부가 맡게 됐다.

한전 컨소시엄이 스마트 원자로 사업화에서 완전히 손을 뗐기에 원자력연구원과 미래창조과학부가 사우디아라비아에 공동 연구와 수출화 방안을 제안해, 동의를 받아낸 것이다. 그러나 수출 업무는 원자력연구원이 하지 않는다. 스마트파워라는 민간회사가 맡게 했다. 그런데 이것을 한전 출신 사람들이 비판한다. 그들이 하지 않겠다고 해서 우리가 살려낸 것이다. 한전 컨소시엄은 APR-1400 같은 대형 원전 수출에 전념하기로 했으니 그 일에만 충실하면 되는 것 아닌가.”

그는 “APR-1400이 성공을 거뒀듯 스마트 원자로도 세계시장에 진출해야 하는 것 아니냐”며 이런 의견을 제시했다.

“지난 2년간 한국 원자력계는 원전 부품과 시험성적서 위조 문제로 홍역을 치렀다. ‘원자력 마피아’라는 말이 나올 정도로 부정적인 인식이 생겨났다. 그렇다보니 많은 사람이 원전의 안전을 확보하기 위해 원자력 진흥과 규제를 분리했다는 사실을 간과한다.

한국은 후쿠시마 원전 사고를 계기로 원자력 진흥 업무를 맡은 원자력연구원은 미래창조과학부에 두고, 원자력 담당 규제를 하는 원자력안전위원회는 독립시켰다. 그런데 그것을 다른시각으로 보는 사람들이 있다.

이제는 이러한 막연한 의심을 거두고 앞으로 나아가야 한다. 스마트 원자로도 APR-1400에 이어 성공신화를 써야 한다.”

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)