이 전시의 공동주최 측인 바르샤바 국립박물관 아그니에슈카 모라빈스카 관장은 “폴란드 예술을 통해 폴란드 역사와 문화를 보여주고 싶다”고 했다. 이런 취지에 따라 중세부터 20세기에 걸친 250여 작품이 ‘내한’했다. 폴란드 전역 19개 기관에서 내놓은 것들이라고 한다. 전시는 역사적 흐름에 따라 5부로 나뉘는데, 어쩐지 가장 눈길이 가는 것은 18세기 후반~20세기 초반 작품을 전시한 3부와 4부다.

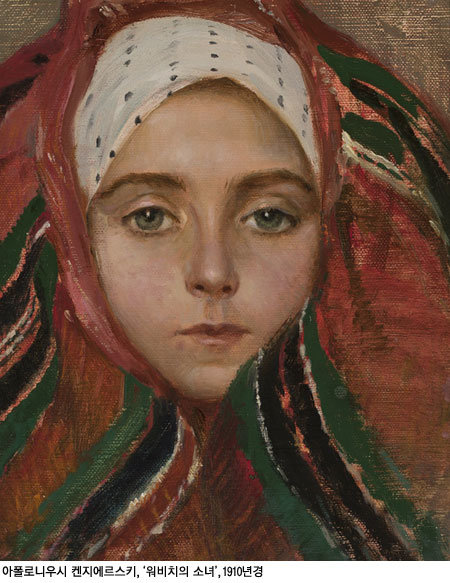

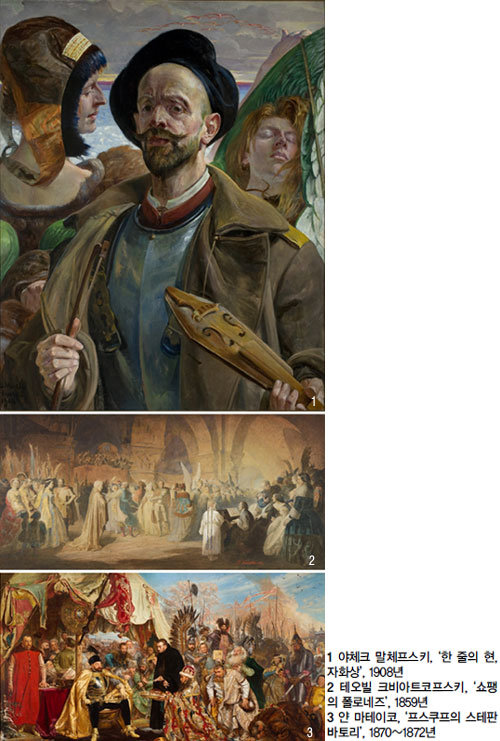

폴란드는 18세기 후반 러시아, 프로이센, 오스트리아에 의해 삼국 분할돼 지도상에서 사라진다. 1918년 주권을 되찾지만 곧 두 차례 세계대전의 포연에 휩싸인다. 바로 이 시절에 ‘폴란드의 심장’ 쇼팽이 있었고, 폴란드 영혼을 잃지 않으려는 예술가가 여럿 배출됐다. 쇼팽의 친구, 크비아트코프스키 작품 ‘쇼팽의 폴로네즈’(1859)는 프랑스 파리 랑베르 호텔에서 열린 무도회를 그렸는데(쇼팽이 피아노를 연주하고 있다), 당시 이 호텔은 폴란드 망명자들이 모이던 곳이라고 한다. 야체크 말체프스키는 많은 자화상을 통해 조국의 현실을 일깨우고자 한 화가. ‘한 줄의 현, 자화상’(1908) 속 바이올린의 끊어진 현은 주권 잃은 폴란드를 상징한다.

파란(波瀾)은 ‘순탄하지 않고 어수선하게 계속되는 여러 가지 시련’을 뜻하는 낱말이다. 그런데 폴란드의 음역어 역시 파란(波蘭)인 것은 그저 희한한 우연일까. 이번 전시가 큰 호응을 얻는다면 동병상련의 정서 때문이 아닐까 생각해본다.

● 일시 8월 30일까지

● 장소 국립중앙박물관 기획전시실(서울 용산구 서빙고로 137)

● 관람료 성인 1만3000원, 대학생 및 중고등학생 1만1000원, 초등학생 8000원

● 문의 1688-9891, www.polandart.co.kr

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 ‘반중 지도자군(群)’의 행진](https://dimg.donga.com/a/300/200/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9e/7c/5e/699e7c5e023ba0a0a0a.png)

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)