소수민족 지역의 도시화는 한족음식을 퍼뜨린다.

그 집에는 모두 여섯 식구가 살고 있었다. 청년은 이 집의 사위였다. 21세밖에 되지 않았지만 장인, 장모, 아내와 3개월 된 아들까지 두고 있었다. 이 집의 유일한 아들은 라마 불교 사원에 들어가 승려 생활을 하고 있어 그가 데릴사위 노릇을 하고 있는 셈이었다. 30여 분 동안 이런저런 이야기를 나누고 있는데, 그의 장모가 방안으로 들어왔다. 그녀는 어눌한 중국어로 우리에게 집을 구경한 값을 내야 한다고 했다. 한 사람당 인민폐 50위안이라는 말도 빠뜨리지 않았다. 그 청년이 친절을 베푼 것은 결국 우리를 관광객으로 유치하기 위한 전략이었음을 그제야 알게 됐다. 1인당 한국 돈으로 거의 7000원 돈이니 결코 싸다고 할 수 없었다.

‘샹거리라’와 티베트 사태

이들의 이런 ‘영업력’은 어디에서 연유한 것일까? 원래 이곳은 ‘디칭(迪慶) 티베트 자치주’의 중심 도시인 ‘중뎬(中甸)’이란 곳이다. 그런데 2000년 9월 중국 정부는 이곳을 ‘샹거리라(香格里拉)’로 명칭을 바꿨다. 영국 소설가 제임스 힐튼이 1933년 발표한 소설 ‘잃어버린 지평선(Lost Horizon)’을 원작으로 한 영화 ‘티베트에서의 7년’이 1997년 개봉된 이후 수많은 서양인이 외국인에게 개방된 티베트인 거주지역 ‘샹그리라’를 찾아다녔다. 이곳 중뎬도 주목을 받았다. 그러자 윈난성 간부들과 학자들이 똘똘 뭉쳐 이곳을 마음의 안식처인 ‘샹그리라’라고 규정해 버렸다. 티베트의 라싸에 있는 포탈라궁의 축소판인 이곳의 간덴 쑴첼링사(Ganden Sumtseling Gompa, 松贊林寺)와 그 주변의 경관이 소설의 배경과 닮았다는 것이 그들의 주장이었다. 도시 이름마저 ‘샹거리라’라고 바꿨다.

‘중뎬’은 윈난성의 성도(省都)인 쿤밍(昆明)으로부터 비행기로 50분이면 도착할 수 있고, 아스팔트 도로도 뚫려 있다. 인구 1만명도 되지 않던 도시가 갑자기 10만명이 몰려 사는 대도시로 탈바꿈했다. 2005년 이후에는 중국인들의 국내 여행도 붐을 이뤄 샹거리라를 찾는 사람이 연간 150만명에 달했다. 당연히 외국인들의 발길도 끊이지 않아 그 해에 10만명을 넘겼다고 한다. 잽싼 지역민들은 이런 변화에 발맞춰 새로운 변신을 하게 마련이다. 내가 ‘소유차’ 한 잔을 결과적으로 사서 마시게 된 것도 그런 발빠른 지역민 때문임에 틀림없다. 그들은 오로지 관광객을 위해 자신의 집을 새로 꾸미고, 관광버스가 마을 앞에 멈추면 사위를 내보내 호객행위를 하도록 만든 것이다.

하지만 토박이가 성공한 경우는 드물다. 샹거리라의 중심 상권은 대부분 한족(漢族)들이 차지하고 있다. 특히 관광객을 위한 식당은 그곳이 아무리 티베트 음식을 판매하는 곳이라 해도 자본을 댄 주인은 거의 한족이다. 이런 현실은 티베트인들의 빈부격차를 더욱 심화시켰다. 새로 이주한 다수의 한족 상인으로 인해 그들이 느끼는 박탈감은 더욱 커졌다. 철도가 연결돼 베이징이나 상하이와 더욱 가까워진 티베트성(西藏省)의 라싸는 이곳 샹거리라보다 심하면 심했지 결코 덜하지는 않다. 이것이 최근 ‘티베트 사태’를 일으킨 근본적인 원인 중 하나가 아닐까.

정주 생활로 사라진 ‘생식 DNA’

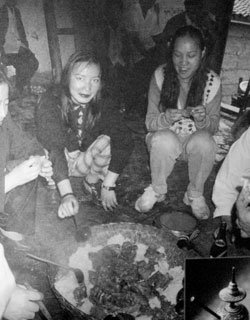

샹거리라 티베트인이 소유차를 만들고 있다.

불을 발견하기 이전의 선사시대에 생식(生食)을 하는 관습을 이야기하면서, 중국 동북지역인 헤이룽장(黑龍江) 지역에 사는 어룬춘인(鄂倫春人)은 화식을 배운 이후에도 불고기나 삶은 고기를 단지 5~6분만 익혀서 먹는다는 사례를 든다. 전체를 모두 익히면 그들은 오히려 고기 맛이 없다고 생각한다는 점도 빠뜨리지 않는다.

어룬춘인은 주로 러시아의 하바로프스크주와 중국의 헤이룽장, 내몽골 지역에 흩어져 산다. 인구가 4000여 명밖에 되지 않는 이들은 주로 사냥을 하면서 살아왔다. 정치적 조직을 갖추지는 않았지만, 긴 겨울과 추운 기후 환경에 적응해 나름대로 먹고사는 방법을 체득하고 있다. 하지만 모든 먹을거리를 사냥감에서 얻지는 않았다. 날씨가 따뜻한 여름에는 곡물이나 산나물, 그리고 과일이며 열매를 먹을거리로 삼았다. 사냥은 주로 겨울에 이뤄졌다.

눈이 쌓인 숲 속에서 행하는 겨울 사냥에선 나무가 축축하게 젖어 불을 지피기 어려웠고, 자신들의 임시 거처에도 난방을 거의 하지 못했다. 자연히 끼니를 해결하기 위해 먹어야 하는 사냥감들을 그때그때 불에 익혀 먹는 일도 쉽지 않았다. 다행히 영하 20℃에 가까운 온도에서도 갓 잡은 사냥감은 따뜻했다. 이 고기를 간단하게 손질해서 난방용 불에 약간 익혀 먹는 방법은 최선의 조리기술이었다. 이렇게 먹는 고기가 익힌 고기보다 맛이 더 좋을 수도 있다.

이들은 1950년대 이후 중국 정부의 강제 조치에 의해 이동 생활을 포기할 수밖에 없었다. 그렇지만 이미 체질로 자리잡은 생식 관습이 갑자기 변하지는 않았다. 다만 정주 생활은 그들의 생활방식을 점차 다른 속성으로 변화시켰고, 정주로 인한 심리적 불안정도 다음 세대로 넘어오면서 안정되기 시작했다. 생식 관습 역시 정주생활 이후 태어난 아이들에게는 이질적인 것으로 이해됐다. 아무리 한족 학자들이 “그들의 위장은 생으로 음식을 먹는 데 적응되어 있다”고 강조해도 40여 년 동안 정주 생활을 하는 사이 몇천 년 동안 누적돼온 생식의 DNA는 사라져갔다.

오늘날도 어룬춘인 노인들은 한겨울에 취미 삼아 겨울 사냥을 나간다. 하지만 그들에게는 라이터 등 불을 지피고 젖은 나무를 대신해 태울 수 있는 재료들이 있다. 그러니 방송국이나 학자들이 과거의 생활 모습을 보겠다고 하면 연출해서 보여준다. 하지만 더 이상 과거처럼 육식을 날것으로 겨우내 먹지는 않는다. 불에 익힌 고기도 생식만큼 맛이 좋기 때문이다. 더욱이 날이 갈수록 사냥감이 줄어들어 먹을거리를 따로 준비하지 않으면 안 된다.

이족(夷族)이 이족(彛族) 된 사연

나는 1996년과 1997년에 중국 쓰촨(四川)성 량산(凉山) 이족(彛族) 자치주에서 현지조사를 수행했다. ‘이족’이란 이름은 그다지 오래되지 않았다. 원래 그들 스스로는 ‘롤로(Lolo)’를 비롯해 여러 가지 이름으로 불렀다. 그 뜻은 ‘검은색을 숭상하는 사람들’이다. 스스로 여러 가지 이름을 가졌던 것은 잘 조직된 중앙집권적 정치조직을 갖추고 있지 않았기 때문이다. 그들은 적어도 19세기 말까지 경상남북도 크기의 지역을 20여 개 되는 귀족 가문이 서로 영역을 나눠 지배하고 있었다. 그러니 스스로를 부르는 이름 역시 약간씩 다를 수밖에 없었다.

해발 2500m가 넘는 오지인 량산은 적어도 19세기 말까지 한족의 지배를 받아본 경험이 전혀 없다. 더욱이 가문별로 경쟁하면서도 외부로부터 위협을 받으면 서로 연합하는 무사 위주의 집단이었다. 그 때문에 한족들도 그들을 가까이 하지 않았다. 이들은 집단을 이루고 살지 않는다. 산 위에 띄엄띄엄 귀족 가문들 집이 흩어져 있다. 이로 인해 더욱 한족 통치의 그물망에 들어가지 않을 수 있었다. 그래서 한족들은 그들을 이족(夷族)이라 불러왔다. 오랑캐 무리라는 뜻이다.

샹거리라 티베트인의 부엌.

롤로족의 대표적인 음식으로는 타타육(??肉)과 포수주(泡水酒)를 꼽는다. ‘타타육’이란 이름은 그들이 이 음식을 ‘퉈퉈’라고 부른 데서 생겨났다. 뜻은 ‘큰 고깃덩어리’다. 퉈퉈는 윈난성 남부 이족에게서는 찾아보기 어렵다. 량산의 롤로족은 농사를 지으면서도 다른 한쪽에서는 목축을 해서 먹고 산다. 목축의 주된 대상은 소, 돼지, 양 등이다. 이들 가축을 명절이나 애경사의 잔치에 잡는다. 잡은 가축의 고깃덩어리를 큼직큼직하게 썬 다음, 한국의 김치 같은 채소절임의 국물에 담가서 끓인다. 닭이 제일 낮은 급수에 속하는 고기라면, 그보다 높은 급수에 속하는 고기는 밑에서부터 양→돼지→소다. 이들 육고기는 손님의 급수와 주인집의 규모에 따라 선택된다.

롤로족을 대표하는 또 다른 음식은 술인 포수주다. 원래 이 술은 옥수수로 담갔다. 나무로 만든 통에 담은 이 술을 여러 명이 둘러서 굵은 갈대로 만든 긴 빨대로 빨아 마신다. 일종의 공동체의식을 함양하는 술 마시기 방식이다. 19세기 이전까지 롤로족은 차나 다른 음료수를 거의 마시지 않았다. 산 위에 살기 때문에 산 아래에 있는 강에서 물을 길어오기가 쉽지 않았을뿐더러 한족들과의 교류도 거의 없었기 때문에 차를 마시는 관습도 없었다. 자연스럽게 옥수수로 만든 이 술이 음료수 구실을 했다. 옥수수 술은 알코올 도수가 2도 정도에 지나지 않아 남녀노소를 가리지 않고 옥수수 술을 음료수로 마셨다.

량산 롤로족의 주벽(酒癖)

롤로족이 퉈퉈를 먹고 있다.

산 위에서 산 밑의 도시로 내려온 롤로족 젊은이들은 아침부터 햇볕이 드는 양지에 모여 앉아 한족지역에서 들여온 값싼 백주를 한 병씩 들고 마셔댄다. 열 살쯤 되는 아이들이나 스무 살이 넘은 청년들이나 길거리에서 마치 콜라 마시듯 백주를 하릴없이 마셔댄다. 강제적 편입정책이라고 할 수 있는 중국 공산당의 ‘민주개혁’이 행해진 1950년대 말, 량산에서는 10만명이 넘는 예전 지배층이 사살당했다. 모든 시스템이 새로이 변한 상태에서 종래의 생활방식에도 변화가 일어났다. 이 기회를 잘 이용한 사람들은 그 후 공산당 간부로 출세했지만, 그렇지 않던 구지배층은 슬럼화했다. 도시로의 이주와 공산품의 등장, 그리고 한족 행정 관료들의 유입은 이들의 삶을 황폐하게 만들었다.

이 과정에 중심에 든 롤로족이나 그렇지 않은 롤로족이나 모두 옥수수로 빚은 술을 마시듯 백주를 마셔댔다. 더욱이 훨씬 풍성해진 퉈퉈를 앞에 두고 벌이는 그들의 술자리엔 시간이나 건강에 대한 개념이 존재하지 않았다. 비록 중국 소수민족의 한 단면에 지나지 않는 이야기지만, 중심과 주변의 통합은 이러한 병폐를 만들어냈다. 중국 공산당이 누누이 강조하는 ‘소수민족 우대정책’은 오히려 극소수의 소수민족에게만 해당되는 우대일지도 모른다. 그것이 쓰촨성 남쪽 오지 량산에서 1990년대 후반에 벌어진 일이다.

비파육이 쓰촨의 후이궈뤄(回鍋肉)로 한화(漢化)했다.

1949년 10월1일 천안문 광장에서 선포된 중화인민공화국의 성립은 이른바 ‘새로운 중국’을 지향했다. 특히 변방의 여러 소수민족을 비롯해 근대적 국민을 파악하기 위한 행정력이 중국 역사상 처음으로 실천에 옮겨졌다. 그중 하나가 바로 ‘민족등기(民族登記)’ 사업이다. 중국 공산당은 1953년 제1차 인구조사를 전국적으로 실시하면서 동시에 국민들로 하여금 ‘민족등기’를 하도록 했다. 그 결과, 스스로 민족등기에 참여한 민족집단이 무려 400여 개에 달했다. 당연히 그 많은 숫자가 문제로 떠올랐다. 왜냐하면 1954년 제1차 전국인민대표대회를 개최해야 하는데, 소수민족 대표만 해도 400여 명에 이르게 됐기 때문이다.

중국 공산당의 ‘민족식별사업’

이에 공산당에서는 역사학자·민족학자·사회학자·군인·공산당원 등으로 구성된 ‘민족식별(民族識別) 사업단’에 민족등기를 신청한 400여 개의 민족성분을 조사하게 했다. 당연히 그들의 경제적 발전단계, 역사, 그리고 현재의 풍속과 사회현황 등이 조사대상이었다. 그 결과를 토대로 1954년 제1차 전국인민대표대회에서는 이미 확인된 9개의 민족과 새로이 ‘식별’된 29개 민족대표를 소수민족 대표로 불렀다. 그 후 1964년에 15개, 1965년 1개, 1979년에 다시 1개의 민족을 식별해 55개의 소수민족을 공식 인정했다.

‘민족식별’정책은 중화인민공화국의 모든 인민이 특정한 하나의 민족에 속하도록 만들었다. 너무나 많은 민족 명칭을 구조조정하는 작업이 ‘학문’이라는 이름으로 행해졌다. 가령 구이저우(貴州)에 살던 60여만명의 촨칭인(穿靑人)과 후난(湖南)에 거주하던 와샹인(口圭鄕人)과 번디인(本地人), 그리고 우저우야오인(梧州瑤人)은 한족이 됐다. 구이저우에 약 1만명이 거주하던 룽자인(龍家人)은 바이족으로 바뀌었다. 윈난에 거주하던 쿠충인(苦聰人)은 라후족(拉祜族)으로 머쒀인(摩梭人)은 나시족(納西族)으로 분류됐다. 그러니 오늘날 중화인민공화국 정부에서 밝히는 55개 소수민족은 결코 그 자체가 오랜 과거로부터 지속된 것이 아님은 분명하다. 이런 면에서 만약 중국대륙의 소수민족 숫자를 밝히려면 반드시 ‘중국 중앙정부가 인정하는 55개 소수민족’이라는 말을 붙여야 옳다.

인류학자 페이샤오퉁(費孝通·1910~2005)은 광대한 중국 대륙에서 각 민족 집단의 이주와 접촉, 그리고 교역의 오랜 역사과정을 통해서 여러 민족 집단은 일종의 만화경(萬華鏡)처럼 서로 교차하는 거주 상황에 이르렀다고 하면서, 이것은 한족 세력이 부단하게 이주해 그 지역을 확대해온 역사적 과정을 거친 결과라고 했다. 비록 그 과정에서 소수민족 역시 한족에게 일정한 영향을 끼쳤지만, 주된 결과는 한족의 팽창에 있었다. 그런데 페이샤오퉁은 이것이 다원(多元) 속의 일체(一體)를 지향하는 강물과 같은 역사과정이라고 주장했다. 일견 맞는 말 같지만, 상당히 한족 중심주의적인 발상이 아닐 수 없다.

독자는 ‘만한전석(滿漢全席)’이란 말을 들어봤을 것이다. 청나라 황실에서 만주족 음식과 한족 음식을 각기 나눠 차린 데서 이 상차림이 유래한다. 이 상차림은 청나라의 주체 세력이던 만주족이 자신들의 독자성을 유지하려 노력했음을 보여준다. 청나라 황실에서 음식 조리를 맡은 부서는 어차선방(御茶膳房)이란 곳이었다. 어차선방 관리를 맡은 대신은 황제가 직접 임명했다. 아울러 별도로 장관방관리내관령사무처(掌關防管理內管領事務處)라는 기구를 둬 황제와 그들의 친인척 음식을 장만하도록 했다. 이 사무처 아래에는 내발발방(內??房)과 외발발방(外??房)이라는 부서가 있었다.

결국 잃어버린 만주족 음식

여기에서 ‘발발’은 만주족이 평소는 물론, 명절에도 즐겨 먹는 떡을 가리킨다. 찹쌀을 주재료로 만들며, 콩·차조기·찰기장 가루를 익반죽해 쪄서 만든다. 부서 이름에 ‘발발’이란 음식 이름을 붙인 것은 이곳이 만주족 음식을 전문적으로 만들어 황실에 제공했기 때문이다. 그중 내발발방에서는 황제와 황후를 위한 각종 음식을 만들었다. 이에 비해 외발발방에서는 몽골족의 왕과 만주족 친인척에게 바치는 음식을 장만했다. 이곳에서 만드는 음식도 당연히 만주족과 몽골족 음식이 주류를 이뤘다. 황궁의 부서 자체를 구분해 ‘만한전석’에 들어가는 각종 음식을 만들도록 조치한 점은 나름대로 한족과 자신들이 섞이지 않도록 하기 위한 전략이었다.

나시족의 식탁은 이미 고유성을 잃어 자신들의 음식과 한족의 음식이 섞였다.

아울러 티베트족·위구르족·회족·몽골족 지역에 한족 상인들의 출입을 금지했다. 한족 상인들이 이곳에 들어가면 금세 경제권을 장악한다고 믿었기 때문이다. 동시에 북부와 서부에 존재하는 이들 대민족(大民族)에 대해서는 정치적 독립을 보장했다. 이런 정책은 적어도 20세기 중반까지 이들 지역을 독자적인 문화영역으로 유지시키는 데 결정적으로 기여했다. 이미 당나라 때 중원(中原)에 살던 사람들은 북부와 서부 지역의 유목민들로부터 수많은 음식을 받아들였다. 그중에서도 대표적인 음식이 양고기를 주재료로 하는 음식들이다. 당연히 그곳 사람들도 중원의 음식 습관을 수용했다. 가장 상징적인 것이 차(茶)다. 앞서 언급한 티베트인의 ‘소유차’ 역시 그들의 말과 바꾼 중원의 차로 만든 음료다.

이에 비해 지금의 광둥(廣東)·광시(廣西)·윈난·구이저우·쓰촨 등지에 사는 소수민족들은 원나라 이후에는 하나의 독립된 정치조직을 갖추지 못했다. 몽골 군인들의 막강한 군사력은 해당 지역의 권력자들과 결탁해 원나라의 영역을 확장시켰다. 그 다음에 협조한 권력자들에게 해당 지역을 다스릴 수 있는 권한을 줬다. 이들이 바로 ‘토사(土司)’라고 불리는 현지 세력가들이다. ‘토사제도’는 명나라와 청나라 때도 지속됐다. 이 과정에서 자식을 한족 지역에 볼모로 둔 토사들은 한족 문화를 수용해 자신의 권력을 유지하는 데 이용했다. 가령 광시의 좡족(壯族) 중에는 한족의 설날 풍속과 음식을 가져와서, 자신이 중앙정부로부터 인정을 받는다는 사실을 강조했다. 심지어 그들의 풍속에 한족의 그것을 집어넣는 정책을 펼쳤다.

요사이 학자들은 이러한 현상을 두고 ‘한화(漢化)’라고 부른다. 결국 이러한 과정에서 오늘날 광시에 주로 사는 여러 계통의 좡족은 그들의 언어와 문화를 ‘한화’시키고 말았다. ‘만한전석’을 유지하던 만주족 역시 그 실체마저 찾기 어려울 정도로 ‘한화’에 의해 한족화했다. 특히 중화민국 이후 ‘대한족주의’가 강력하게 대두되면서 만주족들은 스스로 자신의 정체를 숨기기까지 했다.

한족이 장악한 리장 가게들

나시족 문화가 집중된 윈난성 서부에 자리잡은 리장(麗江)이란 도시는 오래 전부터 알려졌다. 특히 리장의 구시가지인 고성(古城)은 빽빽하게 들어선 나시족의 기와집 때문에 1980년대 후반부터 학자들과 관광객의 주목을 받았다. 1994년에는 세계문화유산으로 등록됐다.

2007년 1월 거의 10년 만에 다시 방문한 리장의 고성은 언뜻 보면 외형상 큰 변화가 없어 보였다. 하지만 그 실체는 너무나 딴판이었다. 일반 주택이 상가로 바뀌었고, 관광객으로 인해 발 디딜 틈조차 없었다. 밤에는 맑은 천(川) 하나를 사이에 두고 들어선 2층 목조의 음식점 창가에서 나시족 옷을 입은 젊은 여성들이 맞은편 식당의 손님들과 노래 경연을 하는 진풍경까지 연출했다. 밤에 울려 퍼지는 “야소(화이팅) 야소” 소리는 리장이 먼 이국의 실락원처럼 느껴지게 만든다.

하지만 리장은 이제 더는 나시족 마을이 아니다. 각종 상점에서 판매하는 상품들은 나시족의 삶과는 거리가 먼 세계 곳곳의 원주민 혹은 중국의 다른 소수민족들 물건들이다. 겉에서 보면 가게나 음식점의 주인들이 현지의 나시족으로 보이지만, 이야기를 나누다보면 그들이 토박이가 아님을 알게 된다. 요사이 리장 고성의 가게들은 거의 70% 이상이 외지인인 한족들 차지가 됐다. 그러니 이곳에 살던 대부분의 나시족 주민들은 자신들의 집을 비우고, 고성에서 멀리 떨어진 곳으로 이사를 했다.

사정이 이렇다보니 나시족의 핵심 동네이던 리장 고성에서 나시족의 음식을 먹기란 쉽지 않다. 오로지 관광객의 입맛을 맞추기 위해 식당이 존재할 뿐이다. 특히 주된 관광객인 한족들을 겨냥해야 하기 때문에 한족 음식을 판매하는 식당이 주류를 이룬다. 서양인을 위한 피자집도 있다.

원래 리장의 나시족들이 일상적으로 먹는 음식으로는 ‘바바(바)’라는 것이 대표적이다. 옥수수나 피의 가루를 익반죽해 찐 다음 설탕, 깨, 복숭아씨 등을 갈아서 그것을 속으로 넣어 만든다. 좀 더 고급스럽게는 돼지 뒷다리 살을 갈아 넣기도 한다. 일종의 호떡에 가깝다. 그러나 이들 음식을 전문적으로 판매하는 음식점이 리장에는 많지 않다. 길거리에 좌판을 차린 나시족 할머니들이 판매하는 음식에 이 음식이 끼여 있을 뿐이다.

풍부해진 밀가루로 만드는 윈난 소수민족의 ‘바바’.

리장의 동북쪽에 있는 바오산(寶山)을 넘어가면, ‘스터우청(石頭城)이라는 마을이 나온다. 리장에서 약 120km 떨어진 이 마을까지 도로는 거의 비포장이다. 그래서 버스로 4시간 정도 걸린다. 스터우청이란 이름 자체만 보면 돌로 쌓은 성곽이란 뜻이지만, 실제로는 큰 바위 위에 마을이 형성돼 있다. 전설에 의하면 13세기 말에 몽골 군사들이 바오산에 도착했을 때 이 마을의 나시족이 협조해 남쪽에 있는 진사강(金沙江)을 건너 리장과 다리(大理)를 정복할 수 있었다고 한다.

현재 스터우청 마을에는 약 250호의 가구에 1200명 정도의 사람들이 주소지를 두고 있다. 하지만 실제 거주자는 그만큼 되지 않는다. 도시로 나간 젊은이가 많기 때문이다. 주민들은 계단식 논과 밭에 수리시설을 갖추어 벼·보리·옥수수·배추·유채 등을 심어서 먹을거리를 해결한다. 5월에는 보리가 익고, 10월에는 벼가 익는다.

한화(漢化)하는 스터우청 나시족

이 절묘한 풍경의 마을에 도착한 2007년 1월30일, 관광객을 전문적으로 받는 객잔(客棧) 주인은 우리 일행을 위해 새끼 돼지를 잡았다. 돼지고기를 대나무 꼬치에 꽂아서 구워주었다. 언뜻 보면 위구르족들이 겨울에 베이징을 비롯한 여러 도시에서 판매하는 양러우촨(羊肉串)과 닮았다. 위구르족들이 이 음식을 숯불에 구울 때는 반드시 ‘쯔란’이라고 부르는 분디 계통의 향신료를 뿌린다. 그 향신료 맛이 없을 뿐, 맛은 그것과 너무나 흡사했다. 모두들 둘러앉아서 옥수수로 담근 술을 증류한 스터우청 백주와 함께 돼지고기 꼬치의 맛에 흠뻑 빠져들었다.

‘촨(串)’이란 글자는 재미있는 상형문자다. 글자의 형태가 바로 꼬치 그 자체이기 때문이다. 그런데 조선에서는 송나라의 주희(朱熹·1130~1200)가 쓴 ‘주자가례(朱子家禮)’에 나오는 ‘적(炙)’이란 한자를 꼬치라고 보았다. 즉 산적(散炙)이 바로 꼬치다. 요사이 일본에서도 ‘구시(串)’라는 음식이 대단한 인기를 모은다. 오늘날 동아시아 전 지역에서 꼬치음식이 크게 유행하고 있음을 윈난의 오지 스터우청에서도 발견한다. 이것도 일종의 ‘한화(漢化)’ 과정에서 생겨난 결과일 수 있다.

윈난의 나시족은 일부를 빼고 나면 이미 명나라 때부터 ‘한화’ 과정을 착실하게 밟아온 사람들이라 할 수 있다. 리장이나 스터우청이나 나시족이 거주하는 집들은 기와를 얹은 목조 2층으로 한족들의 집과 구조나 구성면에서 비슷하다. 그러니 음식 역시 각각의 지역에서 나는 재료가 달라 차이를 보일 뿐 윈난이나 쓰촨 일대에 퍼져 있는 음식들이 이들의 일상 음식에 들어온 지 오래다. 특히 유교식으로 상장례를 치르고 조상 제사를 모시기 때문에 그 제물도 ‘주자가례’에 나오는 진설(陳設)과 크게 다르지 않다. 다만 ‘주자가례’에 제물의 구체적인 조리법을 적지 않고 그 대강을 적어놨기 때문에 각지에서 행해지는 상장례나 조상 제사에 오르는 음식들의 실제 모습은 약간 다르다.

소수민족의 ‘음식 인권’

리장이나 스터우청 나시족만의 문화적 특징은 전통음악이나 춤, 그리고 혼례방식 등과 함께 일부 명절 음식에서만 엿볼 수 있다. 1980년대 이후 개혁개방 정책이 펼쳐지면서 전국적인 식품 유통망 속에 편입된 중국대륙의 소수민족 지역에는 공장에서 만든 식품들이 오지 구석구석까지 들어와 있다. 스터우청에 있는 구멍가게에 진열된 식품들 대부분은 베이징이나 리장에서 쉽게 볼 수 있는 것들이다. 19세기 이전만 해도 외지인의 발길이 닿기 어려운 오지였지만, 이제는 공장에서 만들어진 식품에 밀려 스스로 생산하던 각종 음식들이 자취를 잃어버릴 처지에 놓였다.

‘소수민족’은 ‘다수민족’에 대응해 만들어진 말이다. 19세기 말에 정치적 개념으로 ‘민족’이 등장한 이후 제2차 세계대전 이후에는 거의 대부분의 다수민족이 나름의 국민국가를 형성했다. 이와 달리 소수민족은 다수민족이 만든 국가에 편입되는 운명을 맞았다. 소수민족은 다수민족이 주류를 이루는 사회에서 그 존재가치는 인정받지만, 그렇다고 영원히 그 실존을 유지하기는 어렵다. 실존이 유지되는 유일한 방법은 소수민족 스스로 독자적 국민국가를 만드는 것이지만 쉽지 않은 일이다. 그러다보니 소수민족의 문화 중에 음식이나 공예품 혹은 음악 등은 관광자원으로 변모해 상점이나 박물관, 무대에서만 그 실존을 인정받는다. 오늘날 중화인민공화국의 소수민족 중에서 윈난·구이저우·광시 등지에서 삶을 영위하는 사람들이 이런 처지에 놓여 있다.

이에 비해 다수민족에 비견될 정도로 인구나 거주지역이 넓은 서부와 북부의 민족들은 결코 소수민족이라고 보기 어려울 만큼 독립된 문화영역을 오랜 시간 유지해왔다. 하지만 1980년대부터 시작된 중국대륙의 시장경제체제는 이들의 삶에도 큰 영향을 끼치기 시작했다. 1950년대 중반부터 민족통합을 목적으로 대도시 한족 지식인들이 이들 지역으로 이주했지만, 1980년대 이후와 비교하면 그다지 큰 반향을 일으키지는 않았다. 그러나 1980년대 중반부터 한족 상인들이 교통의 요지나 관광지를 파고들어가면서 사정은 급격하게 바뀌었다.

|

관광은 단지 관광객과 그들에게 서비스를 제공하는 사람들 사이의 접촉이 아니다. 현지인들은 외부에서 들어오는 사람들로부터 지속적인 영향을 받게 마련이다. 오늘날 소수민족 음식이 ‘한화’의 과정을 밟는 데는 관광이란 접촉과 식품산업의 영향력, 그리고 자발적인 다수민족으로의 편입이라는 요소가 연관돼 있다. 청나라 때의 저명한 문학가 위안메이(袁枚·1716~1797)는 그의 책 ‘수원식단(隨園食單)’에서 이런 말을 남겼다.

“만주인이 한인을 초청하거나 그 반대인 경우, 각자가 자신이 잘하는 음식을 마련하면 오히려 입맛이 신선하게 된다. 만약 한인이 만주인을 초청해 만주 음식을 차리거나, 만주인이 한인을 초청해 한인 음식을 차린다면, 그 음식은 이름만 그럴듯하지 실속은 없다. 호랑이를 그린다고 했다가 고양이를 그린 꼴이 되기 쉽다.”

21세기가 10년도 지나지 않은 지금, 중화인민공화국에서는 한족이 만주족을 초청해 너무나 자신 있게 자신들이 만든 만주 음식을 맛있게 먹으라고 강요하는 일들이 일어나고 있다. 동시에 만주족마저 한족들이 만든 만주 음식을 최고로 여기고 그 속에 빠져든다. 큰일이 아닐 수 없다. 이쯤에서 우리 스스로도 ‘음식 인권’에 대해 생각해보아야 하지 않을까.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)