#2 과수원을 하는 50대 후반 남성 장모 씨는 수년 전부터 무리하게 일을 하면 허리 통증이 생기다 조금 쉬면 호전되는 증상이 반복됐다. 하지만 보름 전부터는 갑자기 허리 통증이 심해지고 오른쪽 다리 뒤쪽이 저리고 땅겨 움직이기도 힘들어졌다. 게다가 허리를 구부리고 엉덩이를 뒤로 빼는 엉거주춤한 자세로 겨우 걷는 지경에 이르러 병원을 찾았다. 진단 결과는 추간판 탈출증. 장씨는 수술하자는 이야기를 들을까 지레 고민했지만, 내원 후 수술 대신 신경성형술 시술을 받고 당일 건강한 모습으로 귀가해 생업에 지장을 받지 않았다.

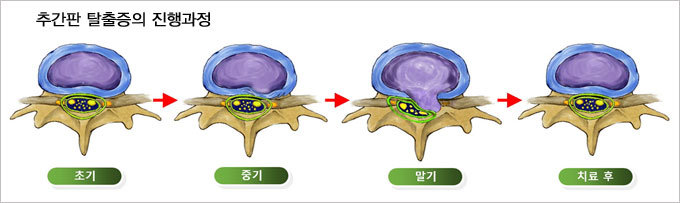

추간판은 척추 뼈와 뼈 사이의 연골을 지칭한다. 마치 말랑말랑한 젤리처럼 돼 있어 허리를 구부리거나, 앉거나 뛸 때 척추 뼈와 척추 뼈가 부딪치는 걸 막아 충격을 흡수하는 구실을 한다. 추간판을 더 자세히 보면 타원형의 도넛 같은 모양을 하고 있는데, 한가운데엔 충격을 막아주는 연골이 있고 바깥쪽은 연골을 보호하는 울타리 격인 아주 질긴 섬유조직으로 둘러싸여 있다.

제일정형외과병원 의료진의 신경성형술 시술 광경.

정상적인 상태에선 이 질긴 막이 연골이 밖으로 빠져나가는 것을 막아주지만 어떠한 이유로 인해 막이 심하게 찢어지면 연골이 밖으로 빠져나가게 된다. 이런 상태를 흔히 ‘디스크가 터졌다’고 말한다.

이 막이 손상되는 원인은 매우 많지만, 근본적으론 추간판의 퇴행으로 인해 연골과 막의 탄력이 떨어져서다. 일반적으로 정상적인 추간판의 약 80%는 수분으로 이뤄져 있는데 이 수분이 추간판의 탄성을 유지해준다. 하지만 수분 함량이 60%를 밑돌면 탄력이 떨어지면서 허리에 미세한 충격이 쌓이며 탄력이 떨어진 막이 찢어지게 된다. 특히 잘 찢어지는 부위가 좌우 모서리 부분에 힘이 모이는 곳이다.

일단 추간판이 터져 그 속의 연골 조각이 밖으로 빠져나오면 바로 허리 신경에 염증을 일으킨다. 염증 반응이 일어난 신경은 곧 붓게 되고, 부은 신경엔 혈액순환이 차단되면서 통증이 심해진다. 이 상태를 신경 구획 증후군이라고 한다.

이러한 염증성 신경 손상은 전체 추간판 탈출증의 90% 이상을 차지한다. 염증성 추간판 탈출증의 경우 통증이 매우 심하고 참기 힘들지만, 의외로 신경성형술이나 신경차단술과 같은 비수술적 치료 방법은 매우 간단하다. 이는 신경에 염증을 일으키는 염증성 물질을 제거하는 것으로, 별다른 어려움 없이 간단히 치료할 수 있다. 비교적 초기인 경우엔 염증을 제거하는 약을 투여하지만, 증상이 심하고 약물 투여로 효과가 없을 땐 신경성형술과 신경차단술로 직접 신경 부위의 염증을 제거하고 부기를 빼줘 당일 시술과 퇴원이 가능하다.

신경차단술로 간단히 치료

미세현미경 감압술 시행 광경.

고령인 환자의 경우 통상 수술에 대한 부담감이 크다. 이런 환자를 위해 신경차단술을 보완, 발전시킨 치료법이 신경성형술이다. 꼬리뼈를 통해 가느다란 관을 주입해 튀어나온 신경과 주변 구조물 사이의 유착을 풀어주고 눌려서 부어 있는 신경을 치료하는 약물을 투여한다. 5분 정도의 짧은 시술시간, 신경 손상이 거의 없고 후유증이 남지 않는 점, 시술과 동시에 일상생활이 가능한 게 강점이다. 또한 국소마취를 통해 시술이 이뤄지므로 고령 환자나 전신질환으로 인해 전신마취에 어려움이 따르는 환자도 부담 없이 받을 수 있는 인체친화적 시술법이다.

고주파 열치료술은 고주파로 원하는 부위에 선택적으로 열을 가해 튀어나온 추간판 조각의 부피를 줄여주는 효과를 낸다. 단백질에 열을 가하면 응고되면서 부피가 줄어드는 원리를 이용해 개발된 것으로, 튀어나온 추간판의 크기를 줄여 신경의 압박을 풀어준다. 고주파 열치료술은 탈출성 추간판만이 아니라 기존의 인공 디스크 치환술 등 절개 부위가 큰 수술법으로 치료했던 디스크 내장증에도 대표적인 비수술적 시술법이다.

방법은 부분마취 후 1㎜ 굵기의 침을 주사 놓듯 피부를 통해 집어넣어 추간판 손상 부위까지 밀어 넣은 뒤 80℃의 열을 내는 고주파를 추간판에 직접 쏘는 것이다. 5~10분이면 간단히 끝나며, 시술 후 바로 일상생활로 복귀할 수 있다. 또한 탈출한 추간판을 원래의 정상 위치로 되돌려놓아 통증 치료는 물론 한번 시술을 받으면 효과가 계속 유지되는 장점을 지녔다.

모든 질병은 초기 치료가 중요하므로 허리 통증으로 고생한다면 먼저 전문의를 찾아 본인의 증상과 그 정도에 적합한 치료 방법을 찾아야 한다. 척추질환자의 90%가량은 수술 없이도 치료가 가능하고 다양한 비수술적 치료법이 시행되므로 처음부터 수술에 대한 고민을 할 필요가 없다.

하지만 다리 쪽으로 내려오는 신경이 눌려 증상이 다리에 나타날 땐 수술적 치료를 받아야 한다. 그렇다고 너무 걱정할 필요는 없다. 최근엔 의료기술이 발달해 환자가 체력적으로 약하거나 동반 질환을 갖기 쉬운 고령인 경우엔 수술 부담을 크게 줄인 미세현미경 감압술을 일반적으로 시행하기 때문이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)