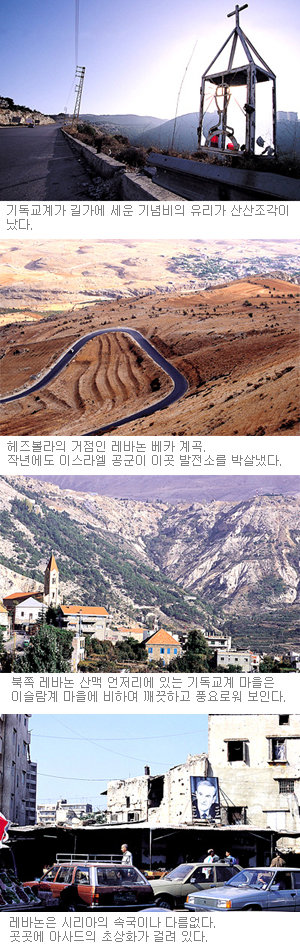

“팔레스타인 땅(이스라엘)에 주이쉬(유대인)가 단 한 명이라도 존재하는 한 타협은 없다”는 구호를 외치는 헤즈볼라는 레바논의 베카 계곡에 자리잡은 초강경 이슬람 과격단체다. 또 헤즈볼라의 자금줄이 이란이라는 데 이르면 문제는 더 복잡해진다.

레바논은 수많은 종파와 정치세력과 외세가 만수산 드렁칡마냥 얽히고 설킨 나라다.

시리아의 다마스쿠스에서 육로를 통해 레바논으로 들어가다가 국경도시 마스나가 가까워지면 첫눈에 들어오는 것이 길 아래 개천변. 쓰레기가 바람에 풀풀 날아다니고 만국기처럼 빨래가 펄럭이는, 갈 곳 없는 팔레스타인 난민 텐트촌이 그곳이다. 철없는 아이들은 텐트 사이 조그만 공터에서 흙먼지를 날리며 축구에 여념이 없다.

벽은 수많은 총알자국으로 골프공처럼 되었고, 유리창은 산산조각이 났고, 기왓장이 군데군데 날아간 지붕엔 잡초가 을씨년스럽게 돋아났다.

길가 건물도 마찬가지다. 빈 집은 그렇다 치고 사람이 사는 집도 벽의 총알 구멍을 자랑이라도 하듯 방치해두고 있다.

베이루트(Beirut). ‘중동의 파리’라 불리던 아름답고 풍성하던 이 도시는 처절한 내전으로 갈기갈기 찢어졌다.

1975년부터 17년간이나 이어진 시민전쟁은 이 도시를 초토화했다. 지금 악명 높은 그린라인(Green Line)이 동베이루트는 크리스천, 서베이루트는 모슬렘(이슬람교도)으로 이 도시를 두 동강 내 버렸다.

그러나 그 앞길엔 벤츠와 BMW가 줄을 잇고 색안경에 허연 허벅지를 유감없이 드러낸 아가씨들이 거리를 활보한다. 불탄 빌딩 옆 고층 호텔 2층 테라스엔 차양 아래서 정장을 한 비즈니스맨들이 맥주잔을 놓고 열띤 상담을 벌인다.

레바논은 지정학적으로 동·서양이 만나는 곳이고, 지중해와 중동 사막의 접점이며, 종교적으로 기독교와 이슬람이 만나고 인종적으로는 서구인과 동양인이 만나는 접점이어서 충돌을 피할 수 없는 곳이다.

차를 빌려 이 나라를 한 바퀴 돌다가 북쪽 해변의 고도 트리폴리(리비아 수도 이름과 같음)에서 이 나라에서 가장 높은 사우다 산(3090m)을 넘을 때, 길가에서 양고기를 구워놓고 술판을 벌이던 농업기술자 공무원 세 사람에게 잡혔다.

벌써 곤드레가 된 그들이 권하는 독주를 연거푸 대여섯잔 마시며 시끌벅적하게 떠들다 기다리고 있는 렌터카 운전사에게 술을 한잔 권하자 그는 하늘을 가리키며 손을 내젓는다. 알라신이 내려다보고 있다는 뜻이다.

“괜찮다. 더 높은 곳에 있는 하느님이 술은 마셔도 좋다고 한다.”

내 실수로 모슬렘인 렌터카 운전기사와 술 취한 크리스천 농업기술자 사이에 언쟁이 붙었다. 다른 농업기술자가 나에게 종교를 가졌느냐고 묻는다.

“나는 불교도다(사실 나는 무종교다). 부처는 내 가슴속에 있다. 그는 그런 하찮은 일로 싸우는 너희를 불쌍하게 여기고 있다.”

나는 서둘러 차를 타고 그 자리를 떠났다.

이 아름답고 한적한 산골짝에서도 그들은 갈등을 일으킨다. 시골 마을도 모슬렘 마을과 크리스천 마을이 엄격히 구분되어 있다. 사우다 산을 넘자 헤즈볼라의 거점 베카 계곡이 한눈에 들어온다.

“헤즈볼라 대원을 만나볼 수 있는가?”

운전기사는 웃으며 고개를 젓는다. 대자연은 평화롭기만 한데 부질없는 인간들은 피를 부른다.

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)