- 대한민국 5000만 인구 중 5분의 1이 모여 사는 수도 서울. 조선이 도읍지로 정한 이후 600년이 넘은 현재 서울의 땅심[地氣]은 여전히 명당 터로서 유효할까.

- 서울 지기의 진짜 실체는 무엇일까. 서울 지기의 유효기간을 따지는 것은 고려 때부터 유행해온 지기쇠왕설에 근거해 3과 8이라는 비밀 코드에서 찾을 수 있다.

- 서울의 미래 기능 역시 우리 풍수적 시각에서 조망해볼 수 있다.

지기쇠왕설은 현대에 와서도 우리나라 사람들의 밑바닥 정서에 깊숙이 깔려 있다. 일이 잘 풀리지 않거나 집안에 우환이 발생했을 때 ‘터의 기운’으로 돌려 말하는 경우가 그것이다. 터의 기운이 좋지 않거나, 이미 그 기운이 다해 재수가 없다는 식이다. 반대로 살고 있는 터의 기운이 좋아 일이 잘 풀린다는 해석도 가능할 것이다.

그렇다면 2014년 현재 대한민국 수도 서울의 땅심은 유효할까. 더 노골적으로 말해 서울이라는 터의 약발은 여전히 진행형인가, 아니면 이미 약발이 다했을까. 혹자는 서울에서 집행되던 정부의 행정기능 일부가 세종시로 넘어가고 유력한 공공기관들이 지방으로 이전하는 것에서 보듯이 서울의 지기가 쇠했다고 말하고, 혹자는 명당인 서울은 여전히 대한민국의 중심 수도로서 굳건한 지위를 잃지 않을 것으로 전망한다. 더욱 과격하게는 남북통일 시대에 대비해 서울 자체를 교하 지역이나 다른 지역으로 이전해야 한다는 주장도 제기된다.

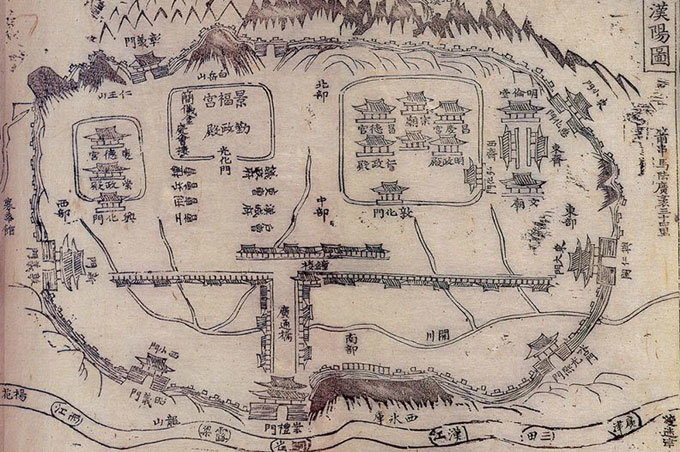

북악산을 주산(主山)으로 삼아 자리 잡은 조선의 궁궐터.

현재 서울의 지기쇠왕설을 논하자면, 고려 말 조선 초 지식인 사이에 논의가 분분했던 풍수도참 사상을 먼저 이해할 필요가 있다. 물론 그 시기에 정도전 같은 골수 유교 사대주의자들은 주자의 논리를 빌려 풍수도참 사상을 허황된 것이라고 맹렬히 비난했지만, 다수 지식인은 유교 사상을 내세우면서도 풍수도참 사상을 굳이 배격하지 않는 태도를 취했다.

고려 출신의 무장 이성계 역시 조선을 건국할 때 지기쇠왕설을 한양(서울) 도읍지의 주요 근거로 활용했다. 고려 수도 개경(개성)의 지기가 이미 쇠했으니 땅심이 왕성한 새 터에서 새로운 국가를 열자는 논리였다. 개경 고수론자들의 반발도 있었지만, ‘새 술은 새 부대에 담자’는 정서가 더 큰 호응을 얻어 한양이 최종적으로 낙점됐다.

그렇게 해서 한양은 1394년 정도(定都) 이래 조선왕조와 운명을 같이했을 뿐 아니라 현대에 이르기까지 대한민국 수도로서 굳건한 위상을 유지하고 있다.

왕조국가에서 그 최초 도읍지는 집권층, 특히 절대 권력자와 천생연분을 지녔음을 강조해야 한다. 그래야만 쿠데타나 무력을 통해 권력을 장악한 것에 대한 정당성을 부여받을 수 있고, 민심을 수습할 수 있기 때문이다. 왕건이 후삼국을 통일하면서 ‘한국 풍수의 지존’이라고 할 수 있는 도선국사를 끌어들여 개경 도읍의 정당성을 부여했듯, 고려를 멸한 이성계 역시 풍수에 밝았던 무학대사와 도참설 등을 끌어들여 한양 도읍의 정당성을 주장했다. 이는 조선의 건국주 태조 이성계의 업적을 기리기 위해 그의 무덤 앞에 세운 ‘건원릉신도비명(建元陵神道碑銘)’에도 나타난다.

“어떤 이인(異人)이 글을 바치며 이르기를, ‘지리산(智異山) 암석(巖石) 가운데서 얻은 것이다’고 하였는데, 거기에는 ‘목자(木子)가 다시 삼한(三韓)을 바로잡으리라’는 말이 있었다. 그러므로 사람을 시켜 이인을 맞이하게 하였더니, 이미 가버리고 없었다. 고려 서운관(書雲觀)의 옛 장서(藏書)인 비기(秘記)에 ‘구변진단지도(九變震檀之圖)’란 것이 있는데, ‘건목득자(建木得子)’라는 말이 있다. 조선(朝鮮)이 곧 진단(震檀)이라고 한 설(說)은 수천 년 전부터 내려오는 것으로 지금에 와서야 증험되었으니, 하늘이 유덕(有德)한 이를 돌보아 돕는다는 것은 진실로 징험이 있는 것이다.”

‘나무를 세워 아들을 얻는다’

여기서 이인이 바쳤다는 글에 등장하는 한자어 木과 子는 도참류 서적에서 자주 등장하는 ‘파자(破字·한자의 자획을 풀어 나누는 것)’로 이(李)씨 성을 가리킨다. 즉 이씨 성을 가진 사람이 삼한을 바로잡아 통일한다는 뜻이다. 또 고려왕실의 중요 서고인 서운관에서 보관하던 비결서에 등장하는 ‘건목득자’라는 말 역시 ‘나무를 세워 아들(열매)을 얻는다’는 뜻으로 이씨를 의미한다. 즉, 이씨의 조선 건국은 오래전부터 예정된 것이기 때문에 이씨왕조의 등장은 운명적인 것이고 역사적 정통성을 지녔음을 역설한 것이다.

이씨 왕조가 한양에 들어선다는 것 역시 도참설에 바탕을 뒀다. 이와 관련해 서거정이 1487년에 지은 ‘필원잡기’엔 흥미로운 이야기가 실려 있다.

“한양이 이씨의 도읍이 된다는 것은 도선(道詵)의 도참에 있다. 이 때문에 고려에서는 한양에 남경(南京)을 건설하고 오얏나무를 심고 이씨 성을 가진 사람을 택해 부윤(府尹)으로 보냈으며 왕도 해마다 한 번씩 순행하고 용봉장(龍鳳帳)을 묻어 압승(壓勝)하였다.”

사실 고려왕조에서도 일찌감치 남경, 즉 한양의 지기를 눈여겨보던 터였다. 고려 숙종(재위 1095~1105) 때 김위제는 도선의 풍수설을 내세워 남경으로 도읍을 옮기자고 주장했고, 실제로 숙종은 남경에 별궁(別宮)까지 지을 정도였다. 그런데 바로 그런 곳에 이씨 성을 가진 인물이 주인공이 되도록 내버려둘 수는 없었을 터다. 고려 왕은 왕실의 안위를 지키기 위해 이씨를 의미하는 오얏나무를 심어두고 이씨 신하를 파견하는 등 한양 땅에 이씨의 기운을 심은 뒤 애초에 그 기운의 싹을 잘라내 버리려는 도참 행위를 벌였다. 이중환의 ‘택리지’엔 고려왕실이 윤관(尹瓘·?~1111)을 시켜 백악산 남쪽에 오얏나무를 심어 무성하게 자라면 이를 베어버리게 했다고까지 전한다.

고려 ‘水의 나라’, 조선 ‘木의 나라’

물론 고려왕실의 눈물겨운 풍수도참 행위에도 이씨 성의 왕조가 한양에 들어선 것은 역사가 증명한다. 그런데 여기서 눈여겨볼 대목은 한양의 땅 기운이 나무 목(木)과 매우 밀접한 관계에 있는 사실이다. 말하자면 이성계가 세운 조선은 ‘목의 나라’라는 상징성을 강력히 나타내는 것이기도 하다.

이는 왕건이 세운 고려가 그 건국 배경에서부터 수(水)의 기운을 강조하는 ‘수의 나라’라는 점과 묘한 대비가 된다. 실제로 고려왕실은 해양왕국답게 물을 상징하는 숫자인 1과 6이 조합되는 숫자를 무척 중요시했다. ‘고려사’에 의하면 왕건의 선대 집터를 논하는 부분에서 “그대(왕건의 선조) 또한 수(水)의 명(命)을 가졌으니 마땅히 수(水)의 대수(大數)를 좇아서 육육삼십육(6×6=36) 구(區)의 집을 지으면 천지의 대수에 부합하여 다음 해에는 반드시 슬기로운 아들을 낳을 것이니 그 이름을 왕건이라고 하라”는 대목이나, 왕건이 남긴 훈요십조에 ‘서경은 수덕(水德)이 순조로워 우리나라 지맥의 근본’이라는 내용은 모두 고려가 물과 그 물에 부여된 숫자를 의미 있게 보았다는 증거다.

물의 상징 수인 1과 6은 그 배열에서 36(6×6), 100(1×100), 120(60×2), 160(100+60) 등의 숫자로 표현된다. 고려가 송악(개경)을 중심으로 남경(한양)과 서경(평양)을 활용하면 36개국이 조공해올 것이라는 도참, 100년 후 개경 쇠퇴설, 도읍 120년 후 국운 연장을 위한 백마산 장원정 건설, 36구의 가옥 배치 등이 그 단적인 예다.

그렇다면 목의 나라인 조선의 경우 그 상징 수는 무엇일까. 오행론에 의하면 목(木)·화(火)·토(土)·금(金)·수(水) 각각에는 고유의 색깔과 코드 숫자가 부여돼 있다. 목은 앞에서 살펴봤듯이 청색으로 3과 8의 숫자가 부여돼 있고, 화는 붉은색으로 2와 7이, 토는 황색으로 5와 10이, 금은 흰색으로 4와 9가, 수는 검은색으로 1과 6이 부여돼 있다. 당연히 조선은 청색과 3과 8의 숫자가 상징 코드이자, 국운과 밀접한 연관성을 맺게 된다.

조선 상징 코드 숫자, 3과 8

조선이 목의 나라였음은 태조 이성계의 영정에서도 짐작할 수 있다. 조선 숙종 때 태조대왕(이성계)의 영정을 맞이하면서 숙종이 “영정에 첨배(瞻拜)한 즉 태조대왕께서 입은 곤의(袞衣) 빛깔이 푸르니 예복(禮服)이 아닌 듯하다. 혹시 국초(國初)에 복색을 푸른빛을 숭상했기 때문에 그런 것이 아니겠는가?” 하고 신하에게 물었다. 그러자 영부사(領府事) 김수흥(金壽興)이 “사람들이 이르기를, ‘고려(高麗)에서는 푸른빛을 숭상하였다’고 하니, 태조조(太祖朝)는 고려와 시대가 멀지 않기 때문에 더러는 푸른빛으로 곤의를 만들었을 것입니다” 하고 대강 넘어갔다. 진위야 어떻든 조선의 건국주가 목을 상징하는 청색 곤룡포를 입었다는 건 그 의미가 적지 않다.

재미있는 것은 한양이 조선의 도읍지로 정해진 이후 지금에 이르기까지 대다수 우리나라 역학자나 술사들은 한국을 ‘목(木)의 나라’로 규정하고, 국운(國運)을 논한다는 점이다. 목은 10천간(天干) 12지지(地支)로 환언하면 ‘갑(甲)’이자 ‘호랑이(寅)’에 해당한다. 한국을 ‘갑의 나라’라고 하거나 한반도 지형을 호랑이에 비유하는 것 역시 모두 목 기운을 배경에 깔고 있는 표현이다. 외국인인 타고르도 조선이 목의 나라라는 점을 기운으로 느낀 듯 우리나라를 목의 시간대인 ‘조용한 아침’의 나라이자 목의 방위에 해당하는 ‘동방의 등불’에 비유할 정도였다.

18세기에 그려진 한양도성도. 사진 맨 위 동그라미가 서울의 조산(祖山)인 삼각산이고 시계 반대 방향으로 북악산(주산), 인왕산(백호), 남산(안산),낙타산(청룡)이 있다.

그렇다면 목의 상징 숫자인 3과 8은 조선의 국운에 어떻게 드러날까. 1394년 조선이 한양에 정도한 이후 약 300년 후(정확히는 242년 후)인 1636년 조선은 건국 후 최대의 굴욕적 사건인 병자호란을 겪게 된다. 1592년 임진왜란을 겪으면서도 굴하지 않았던 조선이 인조 임금 때에 이르러 청나라의 공격을 받아 임금이 청 태종에게 직접 무릎을 꿇고 항복하는 수모를 겪었던 것이다.

물론 300(3×100)년이라는 수치가 정확히 맞아떨어지는 게 아니지만, 궁궐지로서의 한양의 지기가 발동한 시기까지를 고려해볼 때 300이라는 숫자의 의미를 부여할 수 있다. 원래 한양 땅은 고려 충선왕 때 남경에서 한양부로 격하된 이후 고려 공민왕(재위 1351~1374)에 이르러 본격적인 수도 터로 주목받아 천도 시도가 이뤄졌고, 우왕과 고려의 마지막 왕인 공양왕 때까지도 주위의 반대를 무릅쓰고 지속적으로 천도를 도모했던 곳이다. 특히 우왕은 실제로 한양으로 천도를 감행했다가 6개월 만에 다시 개경으로 환도하기도 했다. 즉, 한양 땅은 이성계가 도읍지로 최종 낙점하기 이전인 공민왕 때부터 궁궐을 조성하는 등 수도로서의 기운이 꿈틀거렸던 셈이다. 이를 기점으로 치면 한양 기운 300년이라는 하나의 국운 분기점이 설정될 수 있는 것이다.

서울의 4대문 안은 명당 기운과 함께 권력의 기운도 강하다. 그림은 ‘한양도’.

3이라는 숫자를 더 큰 범주로 묶어 살펴보자. 100년을 한 세기로 볼 때 14세기에 조선이 건국된 후 그 3세기 후인 17세기에 이르러 한양의 터 기운에 대한 본격적인 회의론이 불거져 나오기 시작했다.

그 처음은 선조(재위 1567~1608) 임금이었다. 자신의 치세 때 임진왜란과 정유재란을 겪은 선조는 한양 명당론에 대한 의구심을 갖지 않을 수 없었던 것. 임진왜란 당시 한양 도성이 왜군에 함락되고 피란을 해야 했던 선조는 한양 터를 잡은 조선의 풍수가들을 매우 불신하는 태도를 보였다. 왕으로서의 무능함을 자책하기에 앞서 조선 풍수가들의 실력을 의심했다. 그들에 의해 풍수적으로 대명당지라고 하는 한양 도성이 들어섰고 왕족들의 음택지가 모두 명당 길지에 모셔졌다고 하는데, 발복은커녕 흉한 꼴만 당하였으니 그럴 만도 했을 것이다. 선조는 조선 풍수가들을 불신하는 대신 명나라에서 온 중국 풍수가들을 믿고 그들에게 의지하려는 행태를 보이기도 했다.

선조의 뒤를 이은 광해군(재위 1608∼1623) 때에는 조선 최초로 수도 이전론이 불거져 나왔다. 풍수지리가인 이의신(李懿信)이 교하(파주)로 옮길 것을 제기해 광해군의 깊은 관심을 끌었던 것이다. 이의신은 서울의 땅심이 이제 다했다고 주장하면서 그 증거로 임진왜란, 여러 차례의 모반 사건, 심화된 신하들 간 당쟁, 그리고 서울 근처 산림의 황폐 등을 들었다. 그 대신 교하를 새 도읍지로 건의했다. 광해군은 이에 솔깃해 교하 지역을 답사케 하는 등 적극적 행보를 취했으나 신하들의 극렬한 반대로 교하 천도론은 무산되고 말았다.

교하 천도론 이후 한양 지기 쇠퇴설과 도읍지 이전설은 꾸준히 제기됐고, 18세기에 들어서는 아예 조선왕조의 멸망과 새로운 나라의 출현을 예언하는 도참서가 유행했다. 대표적인 것이 영조와 정조 시기 서북지방에서 출현한 것으로 알려진 ‘정감록’이다. 영조와 정조 시기는 ‘조선의 르네상스’라고 불리기도 하지만 실제로는 역모사건이 끊임없이 발생했고, 그 배후엔 새로운 왕조의 등장을 예언하는 ‘정감록’이 자리 잡고 있었다.

영조와 정조 시기를 거친 이후 조선은 계속되는 내우외환에 시달리다가 결국 1910년 ‘조선’이라는 간판을 내리게 된다. 500여 년의 조선 역사가 대단원의 막을 내리는데, 여기에도 3이라는 숫자 코드가 개입된다. 조선은 태조 이성계 이후 순종에 이르기까지 모두 27(3×9)명의 왕을 배출했다. 3이 아홉 번 반복된 결과인 것이다.

어떻든 한양으로 일컬어졌던 서울은 조선이 망한 후 대한민국이 들어선 이후에도 여전히 수도 기능을 한다. 한 도시가 600년 넘게 수도로서의 기능을 담당한다는 것은 세계 역사상 흔치 않은 일이다.

이는 3이라는 고비 숫자를 넘어, 목의 또 다른 고비 숫자인 ‘8’이 여전히 작동하기 때문으로 풀이할 수 있다. 조선이 전국을 8도로 나눠 통치한 것도 8의 목 기능을 염두에 둔 것으로 해석할 수 있다. 이를 근거로 한다면 조선 건국 후 8세기가 지난 22세기에 이르러 서울의 수도 기능은 완전히 소멸할 것으로 보인다. 필자가 보기에 21세기에 남북통일이 될 경우 서울은 예전과 같은 정치, 경제, 교육, 문화 등을 아우르는 종합적인 수도 기능 대신 경제 수도 같은 특정 분야의 중심지 역할을 할 것으로 예상된다. 그리고 그 특정한 수도 기능도 100년쯤 후 되면 완전히 약발이 끝날 것이란 게 필자의 추정이다.

이처럼 숫자의 도참적 예언에 입각해 앞으로도 100년간 서울이 어떤 식으로든 수도 기능을 잃지 않을 것으로 보는 것은 풍수론에 의해서도 해석이 가능하다. 과연 서울의 터는 풍수적으로 어떠할까. 이 부분은 ‘서울 명당론’과 불가분의 관계를 맺고 있다. 사실 서울 터, 좁게 말하면 조선의 궁궐터가 과연 명당인지를 두고 풍수학인들 사이에 적잖은 논쟁이 벌어졌다.

서울은 명당지인가

형세파 풍수 이론으로 볼 때 서울이 명당으로서의 훌륭한 모양새를 취하는 것은 분명하다. 현재의 경복궁을 중심으로 궁 뒤쪽의 북악산이 주산(主山)이 되고, 바로 앞쪽으로 보이는 남산은 안산(案山)이 된다. 그리고 인왕산은 백호(白虎), 낙타산(낙산)은 청룡(靑龍)에 해당돼 전후좌우가 잘 짜인 모양새다. 게다가 청계천은 명당수(明堂水)에 해당되며, 그 바깥으로 객수(客水)인 한강이 크게 환포하며 서울 도성을 보호한다. 물론 군데군데 허점이 보이긴 하지만 본래 어떠한 터도 완벽한 풍수적 조건을 갖추긴 어렵다는 점에서 서울은 모양상 대단한 국세(局勢)를 갖췄다고 볼 수 있다. 세계 어느 나라 수도와 비교하더라도 별로 꿀릴 것이 없을 정도다.

그럼에도 조선이 서울에 도읍을 정한 이후 임진왜란과 병자호란이라는 엄청난 국가적 재난을 겪었고, 또한 일본의 침략을 받아 36년간 국권을 뺏겼다. 또 광복 후엔 남북으로 분단돼 오늘에 이르렀다. 과연 이 같은 시련을 겪은 수도 서울을 두고서 지금도 명당일 수 있을까에 대한 회의감이 들 수도 있다.

사실 서울 명당론에 대한 의구심은 조선의 역대 군주 중 최고의 풍수지리적 안목과 실력을 갖춘 정조도 일찌감치 제기한 바 있다. 아버지인 사도세자의 무덤 자리를 직접 고르고, 자신의 풍수적 식견을 저서(‘홍재전서’)로도 남긴 정조는 조선의 도읍지 한양에서 인재가 나지 않는 점을 의아해했다. 다음은 정조의 말이다.

“요즈음 인재가 점점 옛날만 못해지고 있다. 명나라 초기에 도사(道士) 서사호(徐師昊)가 우리나라에 와서 유람하면서 산천을 두루 구경하였는데, 단천(端川)의 현덕산(懸德山)에 이르러 천자(天子)의 기운이 있다고 여겨 다섯 개의 쇠말뚝을 박고 떠났으니 북관(北關·함경도)에 인재가 없는 것은 실로 여기서부터 비롯되었다. 서울에 내려온 맥(脈)은 삼각산(三角山)이 주장이 되는데, 들으니 수십 년 전에 북한산성(北漢山城) 아래에다 소금을 쌓고 그 위를 덮어서 태워 마침내 염산(鹽山)이 되어 내려온 맥을 진주(鎭住)시켰으니 현재 서울에 인재가 없는 것은 반드시 여기에서 연유하지 않았다고는 못할 것이라고 하였다.”

정조는 한양이 명당이긴 한데 누군가에 의해 한양 도성으로 내려오는 기운이 차단됐기 때문에 인재가 배출되지 못하는 것이라고 해석했던 것이다. 그러나 염산, 즉 소금산을 찾지 못해 이 일은 역사에서 묻히고 만다.

그 외에 한양의 여러 풍수적 결점을 들어 흉한 원인을 찾고자 하는 풍수적 논의도 적잖게 진행됐다. 조선 성종 때 편찬된 지리서 ‘동국여지승람’엔 ‘고려 수도였던 개성은 산과 계곡이 둘러싸 포장하는 형세이므로 권신(權臣)의 발호가 많았으며, 조선 수도 한양은 서북쪽이 높고 동남쪽이 낮아 장자(長子)가 가볍게 되고 지자(支子·장남이 아닌 자식)가 중하게 된다’는 항간의 속설이 실려 있다. 즉 왕권이 장자에게 잘 계승되지 못한다는 뜻이다. 또 서울의 주산인 북악산이 중심을 차지하지 못한 채 북서쪽으로 치우쳐 있기 때문에 주산을 바로잡아 궁궐 배치를 달리해야 한다는 주장도 심심찮게 제기됐다.

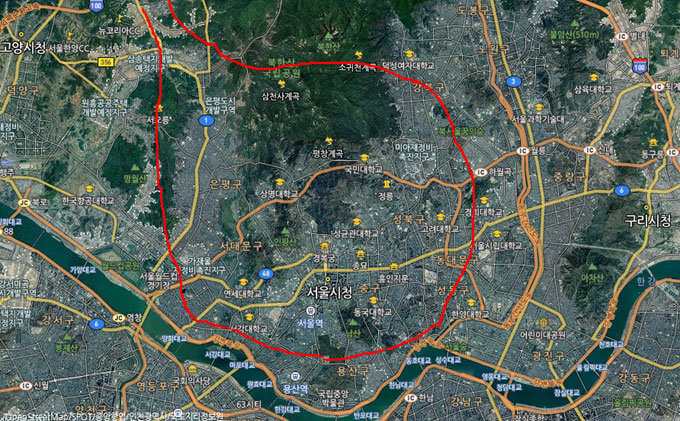

표주박 모양의 원 안이 서울을 대표하는 명당지다.

이러한 서울의 풍수적 결점은 중국의 이론풍수적 시각에 입각해 제기되는 견해라고 할 수 있다. 서울을 우리 풍수적 시각에서 비춰보면 얘기는 달라진다. 하늘의 기운인 천기(天氣)와 땅의 기운인 지기(地氣), 그리고 물의 기운인 수정기(水精氣)가 교합함으로써 특정한 지역에서 권력 기운이나 재물 기운 같은 특정한 기운이 생성된다는 우리 풍수 논리는 땅의 지맥과 지기만을 다루는 중국 풍수와는 처음부터 접근 방법이 다르다. 이에 입각해 결론부터 얘기하자면, 서울은 표주박 모양으로 엄청난 재물 기운이 운집한 명당지이며, 특히 서울 4대문 안은 재물 기운과 함께 권력 기운도 강한 곳이다.

구체적으로 살펴보자. 서울의 재물 기운은 서울 서북쪽, 즉 교하 천도론으로 유명해진 경기 파주시 방향에서 직선으로 뻗어오는 재물 기운이 구파발 방면에서부터 사방팔방 넓게 원형으로 퍼진 형국이다. 북으로는 북한산국립공원에 자리 잡은 노적봉과 의상봉이 경계가 되고, 남으로는 용산구 효창공원, 동으로는 안암동 고려대학교, 서로는 증산동 연서중학교 일대가 각각 원형의 끝점 경계선을 이룬다. 재물 기운으로만 치자면 일본의 수도 도쿄를 능가하고, 미국의 재물 명당지인 맨해튼과 어깨를 나란히 할 정도다. 다만 문제는 재물 기운 못지않게 서울의 땅 밑에서 올라오는 살기(殺氣) 또한 만만치 않다는 점이다. 이러한 살기가 조선 건국 이래 우리나라의 국운을 끌어올리는 데 끊임없이 방해 작용을 하는 것이다.

이러한 살기를 긍정적으로 해석하면, 한국이 선진국으로 성장하는 데 담금질을 하는 자극제라고 할 수 있을 것이다. 최근 우리 사회가 겪은 세월호 참사는 한국이 과연 제대로 성장해왔는지에 대한 근본적 회의감과 함께 반성을 하는 교훈을 안겨줬다. 한국의 국운이 서울의 살기를 극복하고 재물 명당을 완전히 향유하기엔 좀 더 시간이 걸릴 수 있겠다는 게 풍수론으로 보는 필자의 소견이기도 하다.

부기(附記) : 서울 풍수론은 한국의 미래와 직결된다는 점에서 좀 더 구체적으로 살펴볼 필요가 있을 것 같다. 다음 호엔 현재의 행정구역인 서울을 대상으로 최고의 권력, 재물, 학문, 건강 명당지 등을 집중 분석할 예정이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)