- 마침내 연경으로 돌아왔다. 대국 청나라의 소인배다움에 울화통을 터뜨린 연암이지만, 조선과 청나라의 습속을 비교할 땐 치우침이 없다. 중국에서 거들먹거리는 조선 선비의 소행을 가차없이 비난하고, 중국 지식인의 비현실성과 교활함을 꼬집는다. 우리에게도 익숙한 ‘관우’가 사후에 더 위풍당당해진 사연도 알아본다.

지난 8월15일, 아쉬움을 삼키며 열하를 떠났다. 그후 사흘 동안 연경으로 돌아가는 귀로에 본 황족의 사냥 행렬과 숫돌 같은 치도, 거기에 더해 한 마리 토끼를 잡으려 100명의 총잡이가 짐승의 씨를 말려버릴 듯 달려드는 현장이 뇌꼴스러웠다.

그런데 밀운(密雲)에서 속이 왈칵 뒤집힐 만한 일이 또 벌어졌다. 백하(白河)에 당도했을 때 나룻목은 수라장이었다. 강을 건널 사람이 바글대는데 사람 실을 배는 한 척뿐이었다. 문제는 그게 아니었다. 연암이 열하로 향하던 8월6일 밤, 그러니까 열이틀 전만 해도 사정이 이렇진 않았다. 그날 밤 조선사절 일행이 지나갈 때에는 청나라 황실의 군기·낭중·황문·제독·통역 한 떼거리가 나와 마중하고 감독, 지휘하느라 산천이 시끌벅적했다. 이번에도 그들이 백하 건널목에 서 있긴 한데, 눈짓과 손짓이 영 딴판이다. 제독은 못 본 척 입을 다물고 통역은 머리를 숙인 채 딴전이다.

연암은 이를 두고 ‘염량지이(炎凉之異)’요 ‘전면지경(轉眄之頃)’의 ‘시이사랭(時移事冷)’이라고 탄식했다. 세간 인정의 뜨겁고 차가움, 눈 깜짝할 사이의 세태 변이와 인정의 냉각을 말한 것이다. 나라와 나라 간 이해에 따른 세태의 무상을 말한 것이다. 연암은 또 한 번 그 천재성을 발휘했다. 세태의 염량을 이렇게 탄식했다.

汨然如泥牛之入海, 渙然如氷山之遇日, 千古滔滔, 豈不哀哉!(풍덩 진흙으로 만든 황소가 바다에 뛰어들어 푸시시 풀어지고, 피익 빙산이 해를 만나 당장 녹아버리듯 천고가 이렇듯 둥둥 떠내려가거늘 어찌 슬프지 않겠는가.)

말과 글이 다르니 정곡을 잃어

뾰로통하다 못해 세상이 잔뜩 무상한데 연암의 눈앞에 아니꼬운 일이 또 한 번 벌어졌다. 때마침 기마병 40~50명이 선풍처럼 들이닥쳤다. 이들도 백하를 건너려던 참이다. 조선 사절의 하인들을 힐끔 보더니만 우쭐해하며 배에 올랐다. 그런데 맨 뒤의 기마병 하나가 팔뚝에 매 한 마리를 앉히고 채찍을 휘두르면서 푸드렁 승선하던 중 말이 뒷발을 잘못 디디는 바람에 낙화유수가 된 것이다. 원숭이가 나무에서 떨어진 꼴이었다. 물속에서 허비적거리다 기진맥진 배에 올랐다. 까불다가 꼬락서니를 망친 것이다. 연암은 그 물귀신 될 뻔했던 광경을 이렇게 그렸다.

鷹也如投之蛾, 馬也如落?之鼠, 錦衣繡鞭, 可憐淋溜, 置身無所, 公然鞭馬, 鷹益驚·#55181;.(매는 등잔불에 걸린 나방이요, 말은 오줌에 빠진 쥐새끼였다. 비단 옷에 수놓은 채찍은 흠뻑 젖어서 둘 바를 몰랐다. 그래도 훨훨 채찍을 휘두르니 매가 놀라서 푸드럭 하늘로 솟구쳤다.)

연암의 붓에는 정과 한이 묻어 있다. 이른바 청나라라는 대국의 좁은 속마음과 기마대의 방자한 풍모가 손에 잡힐 듯하다. 신분을 상징하는 비단 옷과 채찍, 그리고 기백이 생동한 매가 그만 단숨에 물에 빠진 생쥐가 되었거나 푸드렁 하늘로 사라지고 말았다. 통쾌하다.

조선 사절이 귀로의 백하에서 이토록 냉대받은 까닭을 연암은 이렇게 짐작했다. 우리 사절이 열하에 있을 때 건륭의 분부를 고분고분 듣지 않은 탓이라고. 티베트의 반첸을 찾아보라는 명을 받고도 뭉그적거리다가 마지못해 시늉으로 갔던 것을 이제 와 앙갚음하는 것이 아닐까라고.

밀운(密雲)시를 관통하는 백하. 여기서부터 백하는 하류로 접어든다.

연암은 우선 두 나라의 말과 글이 다르고 그래서 제작의 방법과 사고의 방법이 다름을 지적했다. 입안에서 옹알대던 말을 시문으로 쓸 때 벌써 그 정곡을 잃어버리게 마련이라고. 마치 방언을 쓰던 사람이 그 뜻을 번역해서 전달하는 거나 마찬가지라 했다. 당시 조선은 생각하고 말하고 쓰는 일이 통일되지 않았다. 이와 달리 중국 사람은, 그 말이 곧 문장이어서 말이 곧 경전이고 학설이고 문집이 되더라는 것이다. 이는 물론 한자(漢字) 저작 활동을 뜻했다.

“마시는 게 아니라 붓는 것”

연암은 ‘곡정필담’에서 두 나라의 문화와 습속의 차이를 시저(匙箸)로 설명했다. 중국 사람은 젓가락을 쓰고 숟가락을 쓰지 않았다. 숟가락 대신 구기로 국을 떠먹긴 해도 밥을 먹을 땐 좀처럼 사용하진 않았다. 반면 조선 사람은 젓가락과 숟가락을 함께 사용하되 그 쓰임이 달랐다. 숟가락은 작은 잎사귀 같지만 그 길이가 길어서 수북이 밥을 떠서 단숨에 배를 불릴 수 있다. 중국 사람을 술을 마실 때 작은 잔으로 권하되 자주 마시지만, 조선의 술잔은 큼직해서 얼른 취할 수 있다. 한 나라는 젓가락 전용에 작은 술잔, 또 한 나라는 시저 따로따로에 큰 술잔, 그러니까 큰 나라 사람은 씀씀이가 잘고, 작은 나라 사람의 씀씀이가 오히려 굵직했다.

연암은 제 얼굴에 눈이 멀지 않았다. 8월20일자 일기에 이런 대목이 있다. 연암이 북경을 떠난 지 보름이 넘어 다시 북경으로 귀환한 날이다. 헤어지기 싫어 울며불며 몸부림쳤던 장복이와 재회하는 날이다. 연암이 그의 손을 맞잡고 맨 먼저 들어간 곳은 길가의 술집이었다. 그것도 수양버들 우거진 다락, 거기에는 고금의 명필 명화 명시 명품들이 즐비했다. 이런 곳을 중국에서는 청루라 했고 명사와 고관이 들락거렸던 모양이다. 비록 반가에서는 그 자제의 청루 출입을 한사코 훈계했지만.

술집은 한껏 분위기를 잡았다. 청루 앞에는 푸른 깃발이 펄럭였다. 거기에 시 한 구절 적게 마련이다. 탁자나 기명 중에 골동도 있었다. 문갑 위에는 먹이며 종이, 벼루, 붓, 문방사우를 갖추었으니 일견 선비의 사랑방을 방불케 했다.

연암은 어디서 들은 동냥인지 양무구(揚無咎)가 청루에서 놀던 비화 한 가지와 장일인(張逸人)이 청루의 술잔에 새긴 시 이야기를 삽화로 곁들였다. 양무구가 이 집에 ‘절지매(折枝梅)’란 그림 한 폭을 기증하고, 장일인이 쓴 시 한 편 때문에 청루 문전이 장관을 이루었다는 얘기다. 필자가 알아본 바, 양무구(1097~1169)는 남송 때 유명했던 수묵화가요, 장일인은 당시 도사였다. 저들의 고사는 이덕무의 ‘청장관전서’에도 수록되어 있다.

연암은 대조적으로 조선의 술집과 주벽을 시원스레 털어놓았다. 소위 술집은 소각문에 새끼발을 늘이고 쳇바퀴로 등을 달만큼 작고 허술했지만 주량만큼은 호들갑스럽다고 자랑했다. 큰 사발에 그득 부어서 이마를 찡그리며 꿀떡꿀떡 마시는 호기를 부린다고. 연암은 그런 주법을 이렇게 표현했다.

此灌也, 非飮也 要飽也, 非要趣也 故必一飮則醉, 醉則輒?, ?則輒致鬪·#54211;, 酒家之瓦盆陶·#54247;, 盡爲?碎.(이것은 붓는 것이지 마시는 것이 아니다. 배를 불리는 것이지 즐기자는 것이 아니다. 그래서 한번 마셨다 하면 반드시 곤드레했고, 곤드레하면 주정을 부렸고, 주정을 부렸다 하면 술집의 옹기와 질그릇이 산산이 부서졌다.)

우리나라에 있는 관우상.

필자는 이 대목에서 놀라지 않을 수 없었다. 300년 모진 비바람 속에서 조금도 변하지 않은 동네 아저씨를 만난 느낌이었다. 지금 서울의 폭탄주와 사발식, 고래고래 소리치는 고성방가와 치고받고 부수는 주정, 그 역사가 손에 잡힌 것이다. 더욱이 중국은 예대로 홀짝거리고 조선은 지금도 꿀꺽거린다. 중국의 잔은 여전히 조개잔이요 조선의 잔은 중사발이다.

연암은 청나라의 김성탄(金聖嘆·1608~1661)에 버금가는 문명 비평가였는지 모른다. 성탄은 과거를 보라 하면 시험지에다 저속한 상말을 쓰고, 해학적인 소설로 시험관을 놀리기까지 했다. 친소(親疎)와 피아(彼我)를 가르기도 했지만 진실과 진정 앞에서는 붓을 꺾을 줄 몰랐다. 연암이 과거 두루마리에다 바위나 그리고 난초를 쳐서 슬그머니 시험관에게 내밀었던 것과 다를 바 없었다.

조선 선비의 허세

청나라를 나들이하는 조선의 벼슬아치나 선비들, 비록 같은 겨레라 팔이 안으로 굽지만 그들이 중국에서 거들먹거린 소행에 대해선 가차없이 비난을 퍼부었다. 그가 열하를 떠나서 쓴 ‘심세편(審勢篇)’에선 중국을 유람하는 조선 사람에겐 ‘5망(妄)’이 있고, 중국에서 행세하는 지식인에겐 ‘3난(難)’이 있다고 힐난했다. 특히 조선인을 통렬하게 비판했다.

첫째 망령은 조선 선비가 그 지체와 문벌을 과신한 나머지 우리 국토가 변방의 토성쯤임에도 중국을 턱없이 업신여김이요, 둘째 망령은 한족이나 만주족이 자신들의 복장을 부끄러워함에도 조선 선비는 한줌도 못 되는 상투를 갖고 세상에 잘난 척함이요, 셋째 망령은 조선 선비가 과거 명나라 벼슬아치를 끔찍이 받들었건만 지금 청나라 공경이 똑같은 천자의 칭호임에도 공석에서 배읍하는 것조차 부끄러워하거나 저들에게 무례함이요, 넷째 망령은 조선 선비가 이제껏 중국 글을 읽거나 빌려 썼음에도 갑자기 중국에는 문장가를 찾아볼 수 없노라고 큰소리침이요, 다섯째 망령은 지금 청나라가 명나라 유민들에 의해 유가적 정통을 계승하는 현실임에도 그들이 왜 망국의 노래를 부르지 않는가 하고 내정 간섭함이다.

연암의 자기비판이 날카롭고 매섭다. 중국이란 실체는 물론 청나라라는 현실을 반쪽 눈으로 바라보면서 거드름 피우는 조선 선비들의 허세 때문에 식은땀이 났다.

중국의 선비를 겨냥한 ‘3난’은 쇠망치에 솜을 씌운 격이지만 중국 지식인의 비실제성과 교활함을 넌지시 비판했다.

첫째 어려움은 당시 등과(登科)자 누구나 경서는 물론 제자백가와 구류(九流) 전부를 통달해서 누가 물으면 당장 소리가 울리듯 대답하기요, 둘째 어려움은 너그럽고 의젓하여 대국의 체면을 잃지 않음이요, 셋째 어려움은 법과 관직을 잘 지키면서 제각기 사·농·공·상의 분업을 똑똑히 지킴이라 했다.

이를 요약하면 백과사전적 지식인이자, 대국적 인격의 소유자이며, 당당한 직능인이 되기 어렵다는 말이다. 그러니까 중국에서는 선비라면, 해박한 지식에 원만한 인격, 그리고 명석한 직능인이 되기를 요구했다. 그러한 사람은 대체로 경서며 역사를 닥치는 대로 알았고 누구를 대해도 둥글고 매끄러웠다.

책 사들이는 화(禍)

남쪽에서 본 덕승문 전경.

언뜻 보면 주자를 내세운 전서 편찬의 대업이 학문의 전면화나 주자학의 보편화에 목표를 둔 듯하지만 황제의 속뜻은 선비들을 번잡한 형식적 학문에 묶어둠으로써 도서 교정으로 허송세월하게 하는 데 있었다. 요컨대 천하 학자들의 머리를 어루만지고 주자를 받드는 것으로 세상의 찬양을 받으려 했던 것이다. 연암은 곧 황제의 교활한 책략을 짐짓 간파했다. 진시황처럼 분서갱유 같은 포악을 부리지는 않았지만 천하의 식자들을 ‘사고전서’ 편찬 교정부서인 취진국(聚珍局)에 몽땅 몰아넣고 그들의 문장력과 생각하는 권리를 갈가리 찢어발겼던 것이다.

연암은 마침내 비수 같은 말을 서슴없이 뿜어댔다.

嗚呼! 其愚天下之術, 可謂巧且深矣, 所謂購書之禍甚於焚書者正指此也.(슬프다! 천하를 우롱하는 꾀가 교묘하고도 심각하다. 책을 사들이는 화(禍)가 책을 불사르는 화보다 더하다는 것이 바로 이거로군.)

여기서 ‘책을 사들이는 화’는 책을 엮고 찍어서 사람들에게 읽히는 일이다. 그렇다면 문화적이고 생산적인 일이다. 그럼에도 그 일을 매도한 것은 그것으로 우민화하고 책략화하기 때문이다. ‘책을 사들이는 화’는 ‘주자를 떠받드는 일’과 통했다. 이 두 가지 일은 사실상 유학(儒學)이라는 형식주의에 매어두는 일이다. 결코 그 목적이 육상산의 사상과 그 도당을 멸종하려는 데 있지 않았다. 사실상 중국에는 주자의 성리학파와 상산의 심리학파가 공존했다.

이런 세태를 살피라는 뜻에서 연암은 이 글에 굳이 ‘심세(審勢)’라는 제목을 달았는지 모른다. ‘심세편’의 마무리에 연암은 이런 당부를 서슴지 않았다. 조선 선비 중에 중국을 유람하다가 주자를 반박하는 난적(亂賊)을 만나더라도 함부로 배척하지 말라고. 말씨를 다소곳이 낮추면 천하대세의 정체를 알 수 있으리라고.

필자는 이 대목에서 버릇처럼 고개를 끄덕였다. 우리는 그동안 걸핏하면 흰둥이 아니면 깜둥이로 금 긋듯 갈래질해왔다. 주자 아니면 반(反)주자, 이것 아니면 저것이라고 속단했던 것이다.

연암은 중국 문화를 비평하는 잣대를 늦추지 않았다. 당당한 선비의 자세로 그 시각이 준엄했다. 더구나 유학, 나아가 학문을 보는 눈이 객관적이고 지성적이었다.

상식을 뛰어넘은 神

8월19일자 일기에서였다. 임구(林溝)를 지나 청하(淸河)에서의 밤이었다. 관운장(關雲長)의 사당에 걸린 강희황제 친필의 금자 현판을 두고 연암이 시비를 걸었다.

‘左聖右佛’

좌로는 성인이요, 우로는 부처라는 뜻이다. 그런데 성인은 누굴 뜻하는가. 관우(關羽·자가 운장)임이 자명했다. 그런데 관우가 왜 성인이란 말인가. 연암은 관묘의 주련마다 관우의 도덕과 학문을 찬미한 것들이 줄줄이 섰는데 그것들을 휘둘러보면서 치미는 분통을 참지 못했다. 관우가 어째서 관성(關聖)이고 관부자(關夫子)란 숭고한 칭호를 둘러쓰게 됐을까. 그것도 명나라 초기부터라니, 벌써 그 존대를 500년이 넘도록 누린 것이다.

연암은 성인이나 학문 같은 지고(至高)한 가치가 시장 거리에 퇴락해서 굴러다니는 현상 앞에 고래고래 소리를 질렀다. 관우가 관성이 되고 관부자가 되더니 관제, 그러니까 제왕의 칭호까지 상승하게 되었거늘, 이 일련의 추락 행위들을 남용이나 아첨으로 치부했다. 거기에 그치지 않았다. 연암은 운남(雲南) 일대에서 왕희지(王羲之)를 서성(書聖)이나 필종(筆宗)으로 추존하는가 하면 문묘에 신주로 모신 일을 예로 들었다.

이렇게 가다가는 중국을 빼앗아 중국을 통치하는 오랑캐들이 저마다 자기의 도를 정통으로 삼을 날이 멀지 않았다고 경고했다. 심지어 ‘수호전’의 역사가 정사로 둔갑하고, 문묘 안의 공자·안자를 쫓아내고 석가를 모실 날이 멀지 않으리라고 포효했다. 관우라는 한낱 무장이 성인이 되고 제왕이 되고 왕희지라는 한낱 명필이 문묘의 신주가 되는 판국에 말이다.

알다시피 관우는 중국 후한말, 하동(河東)군 해현(解縣) 출생의 무장이다. 유비, 장비와 의형제를 맺은 뒤, 충과 의를 지키다가 형주(荊州)에서 조조와 손권의 협공에 사로잡혀 죽었다. 기원 219년, 9척의 장신에 3척의 수염을 날리며 적토마를 타고 청룡언월도를 휘두르며 선풍처럼 달리던 ‘삼국지’의 영웅은 촉나라의 수호신으로서 죽어서 후(侯)가 되고 왕이 되고, 다시 왕에서 제, 제에서 성(聖), 성에서 천(天)으로 올라 공자와 함께 ‘문무=성(文武=聖)’의 불사신이 되었다.

필자가 보기에도 관우는 중국 역사상 상식을 뛰어넘은 신이다. 생전엔 정후(亭侯)라는 한낱 무관에 불과했으나 사후에 승승장구했다. 유교·도교·불교 3교를 통관했고, 인(人)·귀(鬼)·신(神) 3계(界)를 아울렀다. 그가 죽은 지 41년 뒤, 촉나라 경요 3년, 후주 유선(劉禪)이 관우의 시호를 장목후로 추증하고선 남북조·수·당·송·명을 지나 청대 말기까지 왕·제·성·천의 영광을 누린 사람이요, 신이었다.

특히 명나라 때 영락황제는 관우를 신으로 격상하고 전국의 관묘를 ‘충무묘(忠武廟)’로 고쳐 부르도록 조서를 내렸고, 청나라 순치황제는 관우를 ‘충의신무관성대제(忠義神武關聖大帝)’로 봉했다. 건륭 이후 관우의 시호가 24자가 될 정도로 숭배의 예가 절정에 달했다.

서둘지 않고 성실해야 성인

숭배의 정은 관묘에서 드러났다. 중국은 물론 우리나라에도 보편화해 임진왜란을 전후하여 서울·수원·안동·남원 네 곳에 건립됐는데, 남산의 백범광장 산 기슭에 지금도 관묘가 있다.

중국의 그것은 몹시 다양했다. 크게 7종류다. 산서성 해주 그의 고향에 세워진 능묘, 하남성 낙양 관림(關林)처럼 옛날 왕릉의 규모로 지어진 능묘, 하남성 허창(許昌)의 춘추루처럼 관우의 격전지에 세워진 전승묘, 호북성 옥천산(玉泉山) 기슭의 소관묘처럼 백성의 행운을 빌어주는 현성(顯聖)묘, 북경의 변경 거용관(居庸關)의 관묘처럼 국방상 중요한 변새에 세워진 변관묘, 북경의 관묘처럼 국내 중요 도시에 세워진 지역묘, 그리고 대만·홍콩·마카오·싱가포르·뉴욕·샌프란시스코 등 중국인이 취락을 형성한 해외묘 등이 있다. 물론 앞에서 말한 한국의 그것도 포함된다.

이렇게 다수의 관묘 가운데 낙양시 교외에 있는 관림의 규모가 가장 크다. 관우의 목이 묻혀 있다고 알려진 이 무덤은 ‘관림’으로 불리는 것부터 남다르다. 황제의 무덤을 ‘5릉’, 왕후의 무덤을 ‘총’이라 부르는데 유독 성인의 무덤을 ‘림’이라 칭했다. 여기서 중국인 의식의 한 흐름을 읽을 수 있다.

연암은 그날 일기에 낮은 목소리로 관우를 성인으로 칭호하고 관우를 학문하는 사람으로 추존하는 세태를 비난했다. 무장인 관우에게 제왕의 칭호를 둘러씌운 것을 관우 스스로 달갑지 않게 생각할 것이요, 만약 살아 있다면 천만에 받지 않을 것이라고 내다보았다.

무릇 학문이란 글자 그대로 ‘배우고’ ‘묻는’ 것이다. 그런데 배우고 묻는 데는 신중히 생각하고 밝게 분별하고 자세히 따지고 넓게 배워야 한다는 자세와 방법을 요구한다. 그리고 그러한 자세와 방법에 앞서 사욕을 극복하고, 자기를 이긴 뒤라야 타고난 심성을 회복할 수 있노라고 인격 형성의 원칙을 밝혔다. 이런 바탕 위에서 지(知)·인(仁)·용(勇)의 3덕을 달성할 수 있노라고 명쾌하게 제시했다. 연암은 여기에 쐐기를 박았다. 관우가 아무리 의리와 용맹의 화신일지라도 자기를 극복하지 못했다면, 그리고 아무리 춘추대의에 밝을지라도 그것을 깊이 묻고 넓게 배우지 못했다면 성인이나 학자라 할 수 없다는 것이다.

연암의 이런 성인관과 학문관은 ‘중용’ 20장에서 따온 것이다.

知·仁·勇三者, 天下之達德也… 博學之, 審問之, 愼思之, 明辨之, 篤行之(지·인·용, 이 세 가지는 천하에 통용되는 덕성이다.… 넓게 배울지요, 따져서 물을지요, 신중히 생각할지요, 똑똑히 분별할지요, 돈독히 행할지다.)

여기서 연암의 실학은 유가의 심학(心學)에 뿌리에 두었고 그 뿌리는 곧 천도요 인도거늘, 천도와 인도는 바로 성실이요, 성실을 서둘지 않고 실행하는 사람이라야 성인임을 밝혔으니, 실학은 말과 행동, 사고와 학습, 심(心)과 물(物), 중(中)과 외(外)의 조화임을 알아야 한다.

절룩이며 자빠진 상처의 행로

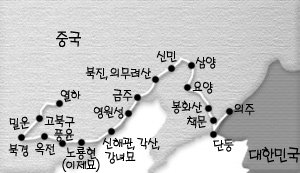

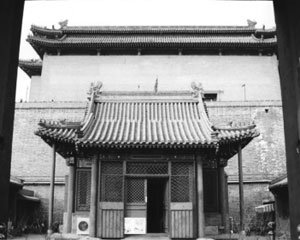

이래저래 8월20일, 연암 일행은 북경으로 돌아왔다. 일행 74명이 보름 동안의 열하행을 마치고 돌아왔다. 돌아온 곳은 덕승문(德勝門), 보름 전에 나갈 땐 지안문(地安門)을 지나 북경의 동북쪽 동직문(東直門)으로 빠져나갔는데 돌아온 곳은 북경의 정북에 있는 덕승문이다. 지금 북경의 심장, 아니 중국의 심장인 북경의 제일환(環) 그 북쪽 라인에 위치했다. 그 옆으로 서해·후해·북해·중해·남해 등 중국 정치의 중심들이 펼쳐 있고 팔달령 만리장성으로 직통하는 고속도로의 기점이기도 했다.

덕승문은 출병하는 군사의 전승을 비는 문으로 조양문(朝陽門)·정양문(正陽門) 등과 함께 북경에 있는 아홉 문의 하나였다. 원(元)나라 때는 건덕문(健德門)으로 불리다가 명(明)나라 홍무 1년(1368) 때 대장군 서달(徐達)이 지금 이름으로 정명했다. 덕승문 동쪽 성벽에는 대포를 설치해서 백성에게 시간을 알리는 오포를 발사했다. 덕승문 밖으로는 인공호수인 태평호(太平湖)가 있어 낚싯대를 드리우고, 얼음을 지쳤는데, 현대사에 기록될 만한 사건이 벌어진 곳이기도 하다. 1966년 8월, 문화대혁명 때 중국 최고의 작가 라오서(老舍)가 공산당의 압박을 견디지 못해 이곳에 투신자살했다.

그러니까 덕승문 밖은 물이 낀 저지대였던 것이다. 아닌 게 아니라 연암이 돌아왔을 때만 해도 땅이 질어 잘못 빠지면 걸어 나오기 어려웠다. 그러한 곳에 여염집과 점포들이 옹기종기 모여 있었다. 이제 가슴을 죄는 일이 벌어질 때다. 그 성문 밖 길 왼쪽에 역관과 비장들이 줄을 서서 사절을 마중하고 있었다. 그 틈에 하인들도 기다리고 있었다. 그 속에 장복이가 히죽거리며 서 있었다.

보름 동안 장복이는 연암의 가슴에 커다란 멍이었다. 보름 전 쇠간장이라도 녹일 슬픈 이별을 했다. 열하가 북방의 변새라면 싸움터에 나갔다 오는 길이요, 열하가 황제의 궁궐이었다면 황제를 만나 황제의 만수절을 먹고 온 영광의 귀로였다. 그러나 그곳은 변새로되 황막한 모래벌판이 아니었고, 궁궐이되 따뜻한 환대를 받다가 제 뜻대로 돌아선 길이 아니었다. 열하를 따라간 창대는 빛이요, 북경에 떨어진 장복이는 어둠이었지만 창대는 백하를 건너다 맨발을 말발굽에 밟혀 발이 말편자에 찍힌 채 절룩이며 자빠지며 뜬눈으로 밤을 달린 상처의 행로였음을 장복이는 까맣게 몰랐다.

필담 쪽지와 일기만 가득

‘열하일기’의 8월20일, 그 마지막 날의 일기 몇 장면이 인상적이었다. 그날 밤 연암이 들른 숙소는 보름 전에 유숙했던 곳이었다. 바람벽에 붙었던 주련과 책상머리에 걸어둔 생황과 비파가 그대로였다. 그 주련은 ‘却望幷州是故鄕(병주가 타향이건만 고향인 양 바라뵈네).’ 필자가 그 출처를 추심했다. 당나라 때 가도(賈島, 혹자는 劉白七라고 함)의 작품 ‘상간강을 건너며(渡桑乾河)’의 마지막 구절이다. 시인이 병주에 산지 10년 세월, 다시 상간강을 건너서 또 다른 타관으로 떠날 때 병주가 오히려 고향처럼 보이더라는 말이다. 떠돌이의 한풀이다. 연암도 떠돌이 생활에 이골이 난 것이다. 본시 사람이 떠돌이인 것을.

마지막 하나. 그날 밤 역관들이 연암 방에 몰려들었다. 모두가 연암의 보따리에 촉각을 곤두세웠다. 창대더러 보따리를 풀어 샅샅이 뒤져보게 했다. 붓과 벼루 외엔 죄다 필담을 나눈 쪽지와 일기 조각이었다. 석 달간의 수천리 여정에서 고작 호초(胡草)만 수선을 피웠다.

|

끝으로 에피소드 하나를 더 소개하고 싶다. 8월18일자 일기 중 사절 일행이 백하에서 냉대를 받느라 스산할 때, 연암이 뜬금없이 조자(造字)의 방법으로 상형(象形)을 들었고, 한자를 빌려 우리 고유의 말을 적은 이두식 표음법의 원형을 보여준 것이다. 도(?), 책(?), 항(航), 맹(?), 접(?), 함(艦), 몽(?)) 등을 예로 들면서 이를 상형으로 보았다.

그러나 실상 이 글자들은 상형이 아니라 변으로 모양을 말하고 몸통 글자로 소리를 내는 형성(形聲)자들이다. 연암 당시만 해도 문자학 연구가 보편화하지 않았던 모양이다. 작은 배를 ‘거루(傑傲)’, 나룻배를 ‘捏傲’, 큰 배를 ‘만장이(漫藏伊)’, 화물선을 ‘송풍배(松風湃)’, 바다 배를 ‘당돌이(唐突伊)’ 등으로 표음한 것은 우리 고어 연구에 소중한 자료로 남을 것이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)