“저는 아주 쉬운 말로 쓴 책이라 즐겁게 읽었는데, 서울대를 나온 사람이 그런 말을 해서 놀랐어요.”

“알 수 없네요. 무엇이 어려웠다던가요?”

“그 사람은 지금까지 하늘을 쳐다본 적이 없답니다. 그러니까 하늘 이야기고 산새 이야기고 알 턱이 없지요.”

그런데 ‘나는 그래도 하늘을 가끔 쳐다보면서 산다’고 하는 사람도 그 하늘을 어느 정도로 알고 있을까? 내가 그 책에서 쓴 하늘과 구름 이야기는 3년 전에 본 것이다. 그 동안에 하늘은 또 달라졌다. 지난해의 하늘은 여름 중간부터 늦가을까지 언제나 흐리고, 온종일 안개 같은 것이 산천을 덮어 갠 날은 한 달에 겨우 두세 번, 그것도 하루 갰다 싶으면 다음날은 다시 흐리고, 이틀 이어서 맑은 날은 좀처럼 없었다. 그러다가 겨울 들어서는 아주 딴판이 되었다. 얼마 전에는 맑은 하늘을 열 이틀 동안 날마다 쳐다볼 수 있었는데, 하늘빛도 고와서 옛날의 가을 하늘 같았다. 그리고 한 이틀 눈발이 날리거나 흐렸다가도 곧 개서 네댓새쯤 맑기가 예사로 되었다. 한겨울에 가을 하늘이라니! 이건 사철이 하늘에서 아주 바뀐 것이다.

그 책에는 또 새 우는 소리를 썼는데, 그것도 3년 전 이야기다. 지난해에도 새 소리를 들었지만, 그 책에서 쓴 것처럼 그렇게 푸지고 재미있게 우는 날은 한 번도 없었다. 올해에는 어떻게 울는지?

짐승들은 아직도 밝은 눈과 귀를 가졌다. 그리고 한없는 정을 가졌다. 하지만 사람들은 짐승들의 눈빛을 읽지 못하고, 그 말을 알아듣지 못한다.

우리 논 옆에 오리장이 있어 아침저녁으로 아이들이 먹을 것을 갖다 주는데, 오리들은 아주 멀리서도 주인의 발자국 소리를 알아듣고 몰려 나온다. 그런데 낯선 사람이 가면 달아나거나 못물에 풍덩 뛰어들어가 버린다. 우리 아이들이 차를 몰고 가도 멀리서부터 알아차리고 객객거리면서 몰려온다. 오리장 옆 언덕길에는 온갖 차들이 지나다니는데, 어떻게 그 많은 차 소리 가운데서 주인이 운전하는 차 소리를 알아낼까? 객객거리는 소리도 주인이 와서 반가워하는 소리와 낯선 사람을 경계하는 소리가 분명히 다를 터인데, 사람의 귀로서는 도무지 구별을 할 수 없다.

풍산개 한 마리가 고든박골을 지키고 있어서, 거기도 날마다 먹을 것을 갖다 주는데, 150m도 더 되는 먼 곳에서 오는 사람이나 차도 알아차리고 짖는다. 차 소리야 멀리 들리겠지만 걸어가는 사람을 어떻게 알아낼까? 개가 짖는 소리도 알 수 없다. 반가운 사람이 가도 수상한 사람이 가도 짖는 소리는 똑같다.

마을 앞에 개 길러 파는 집이 있어 수십 마리 개가 길가 철책 우리에 갇혀 사람이 지나갈 때마다 무섭게 짖어댄다. 컹컹컹, 캥캥캥, 광광광, 멍멍, 으르렁으르렁……. 온갖 모양의 온갖 개들이 온갖 목소리로 짖어대지만, 나는 그들의 그 말소리를 알 수 없다. 개 짖는 소리를 들을 때마다 나는 사람이 얼마나 짐승의 말을 못 알아듣는 귀머거리가 되어 있는가를 생각하게 되는데, 그것은 벌써 스물 몇 해 전에 어느 개를 만나고부터다. 그 이야기를 하고 싶기에 그때 써두었던 글을 좀더 정확한 이야기로 다듬어보겠다. 나는 그 개를, 그때 ㅇ시의 한가운데쯤에 있었던 천주교 교구청 안에서 만났다. 그 무렵 나는 가끔 ㅈ신부님을 만나러 교구청을 찾아갔는데, 매서운 추위가 귀를 에는 한겨울의 어느 아침나절이었다.

커다란 철대문을 열자 개 짖는 소리가 요란하다. 소리 나는 쪽을 보니 넓은 마당 저편 건물과 담장 사이에 철책 우리가 있고, 그 안에서 개 한 마리가 펄펄 뛰고 있다. ‘아무리 짖어봤자 갇힌 놈이 별 수 있나. 짖을 대로 짖어라’ 하고 나는 마당을 지나서 건물 안에 들어가 간단한 볼일을 마치고 나오는데, 또 그 개는 나를 보고 사납게 짖어댔다.

이번에는 안에서 나올 사람을 잠시 문간에서 기다려야 할 사정이라 싫든 좋든 개 짖는 소리를 듣고 있을 수밖에 없었다. 내 거동이 수상하다고 여긴 개는 한층 사나워졌다. 울부짖으면서 미친 듯이 길길이 날뛰었다. 괘씸한 놈이다. 제 집에 찾아온 손님을 몰라보다니, 역시 개짐승이구나. 저런 놈을 풀어놓았다가는 사람을 닥치는 대로 물겠지. 에라, 가까이 가서 약이나 좀 올려줄까?

우리 가까이 갔다. 그것은 높이가 내 키만큼 되는, 두 평 가까운 커다란 철책이었는데, 높은 담장과 건물 틈에 있어서 온종일 볕 한줌 들어올 수 없는 응달이었다. 우리 안을 들여다보니 한쪽 구석에 판자로 된 조그만 ‘개집’이 놓여 있고, 그 앞에 빈 그릇이 하나, 시멘트 바닥에는 꽁꽁 얼어붙은 똥 무더기밖에 아무것도 없었다.

셰퍼드 종류인 듯했지만 엄청나게 커서 웬만한 송아지만한 그 개는, 가까이 가는 내게 당장 덤벼들 것같이 무섭게 울부짖었다. 쇠창살에 바짝 붙어 나를 노려보다가 훌쩍 뛰어오르고 했다. 미친 놈 아닌가? 저러다가 저 굵은 쇠창살도 무서운 이빨로 와장창 깨물어 뜯어버리고는 나를 덮칠 것 아닌가 싶기도 했다. 정말 그 개는 쇠창살을 물었고, 그것을 지근지근 씹으려 했다. 그러다가 마구 물고 흔들려고 했지만, 어찌할 수가 없다고 깨달았는지 다시 펄쩍 뛰어올랐다. 그 다음에는 시멘트 바닥에 이리 데굴 저리 데굴 구르고, 네 발을 하늘로 뻗쳐 마구 흔들어 놀리고 머리를 흔들고 한다.

그 순간 ‘야, 이놈이 무슨 서커스 흉내라도 내어 보이려는구나’ 하는 느낌이 들었다. 그런 느낌이 들고부터 개의 몸짓을 살피고 울음소리를 듣자 지금까지 생각했던 개와는 아주 다른 개가 거기 나타나 보였다. 그것은 수상한 침입자에게 적의를 가지고 해치려고 하는 짐승이 아니라, 사람이 반가워서 어찌할 줄 모르는, 사람과 다름없는 생명이었다. 반가운 사람을 좀더 가까이하지 못하는 안타까움을 어떻게 해서라도 보여주고 싶어하는 몸부림이었다.

시멘트 바닥을 뒹굴다가 다시 벌떡 일어나 쇠창살을 끌어안고 나를 쳐다보는 그 눈을 나는 가만히 들여다보았다. 눈물에 어린 그 두 눈! 그것은 결코 나를 의심하거나 적대시하는 눈이 아니었다. 무엇을 애타게 하소연하는 눈이었다. 피에 굶주린 맹수의 눈이 아니라, 사랑에 굶주린 외로운 목숨의 눈빛이었다. 이런 확신이 들자 나는 이 가엾은 짐승에게 그의 하소연을 알았다는 내 마음을 전해주고 싶어졌다.

나는 쇠창살에 바짝 다가섰다. 그러자 또 한 번 시멘트 바닥에 뒹굴던 그는 번개같이 일어나 쇠창살에 바짝 붙어 두 발로 서서 “우오오…”하는 이상한 신음 같은 소리를 냈다. 나는 조금도 주저하지 않고 손가락 하나를 창살 사이로 내밀어주었다(손목 전체가 들어갈 수 없어서).

그랬더니 아, 그는 미친 듯이 내 손가락을 혀로 핥았다. 입에 넣어 자근자근 깨무는 시늉을 했다. 손가락 끝으로 전해오는 말랑말랑한 혀의 온기와 매끌거리는 이빨의 따스함이 내 온몸을 덥게 했다. 그는 자신이 기적처럼 만나게 된 이 놀라운 살아 있는 것의 정을 실컷 맛보고 싶어 정신이 없었다. 그리고 그것은 내게 보여줄 수 있는 다시 더없이 친밀한 정의 표시였고, 그 정을 나타내는 수단의 한끝이었던 것이다.

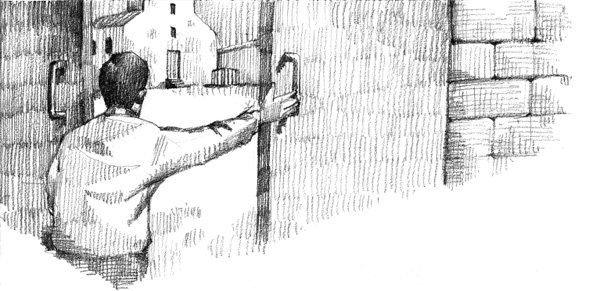

나는 개의 입에서 손가락을 빼내어 이번에는 그의 발등을 어루만져 주고 콧등이며 머리며 귀를 쓰다듬어주었다. 손가락 한두 개로 겨우 그렇게 할 수 있었다. 그는 내 손가락을 발로 만지고 입으로 비비고 했다. 그러다가 다시 또 시멘트 바닥에 드러누워 몸을 비틀고 네 발을 허우적거리면서 끙끙거렸다. 누워 있는 저를 쓰다듬어달라는 것이지만 그렇게 할 수는 없었다. 우리의 문은 굳게 잠겨 있었다. 그는 다시 일어났고, 놓쳐버릴지도 모르는 내 손가락을 물었다. 아아, 붉은 벽돌집이 쳐다보이는 이 그늘진 쇠우리 속 얼어붙은 시멘트 바닥에 갇혀 영원한 낮과 밤을 보내야만 했던 이 외로운 목숨에게 따스한 피를 가진 생물이 얼마나 그리웠던가!

이별의 시간이 왔다. 나는 그 자리를 떠나기가 괴로웠다. 개도 단념하는 듯, 멀어져 가는 나를 이제는 짖지도 않고 멍하니 바라보기만 했다. 그것은 모든 것이 제 뜻대로 될 수 없는 삶, 단념만 할 뿐인 갇혀 있는 한 목숨의 모습이었다. 그리고 천만 뜻밖에도 귀한 정을 나눠준 사람에 대한 놀라움과 고마움의 마음을 한껏 나타내는 연기의 극치이기도 했다.

그 뒤 몇 달이 지나서 그 건물을 찾아갔더니 우리 속에 개가 없었다. 한 많은 옥살이를 하던 그 목숨은 끝을 맺었던 것이다. 나는 그 쇠창살 속에 또 다른 목숨이 갇히지 말기를 빌었다.

사람이 이 땅에 함께 살고 있는 다른 산것들의 생명은 생각하지 않고 사람의 권리만 찾아 가지려고 한다면, 그 권리는 사람을 파멸로 이끌게 될 것이다. 이제는 그런 세상이 되어버렸다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)