- 디지털족의 아날로그 취미로 필사(筆寫)가 새삼 각광 받으면서 만년필에 대한 관심이 뜨겁다. 국내 최대 만년필 동호회 ‘펜후드’는 50, 60대가 주축인데 최근에는 20, 30대 여성의 가입이 부쩍 늘었다.

- 펜후드 회장이자 국내 유일의 만년필연구소장인 필자는 “주인의 필기 습관에 맞게 조금씩 닳아가는 만년필은 피고 지는 꽃과 같은 생명체”라고 예찬한다.

그런데 요즘 ‘편리한’ 디지털을 밀어내고 ‘불편한’ 아날로그 취미가 각광 받고 있다. 바로 필사(筆寫)다. 사실 디지털은 그리 재밌지도, 아름답지도 않다. 편리할 뿐이다. 지극히 아날로그적인 필사에는 편리한 것만 빼고 모든 것이 다 들어 있다. 자동차는 편리하다. 하지만 걷기보다 건강하진 않다. 글쓰기도 이와 같다. 순백의 종이에 사각사각 써내려 가는 글씨는 바쁜 일상에 한숨 돌리는 여유와 재미를 준다.

박경리 장편소설 ‘토지’를 컴퓨터 키보드로 그대로 옮겨 쓰는 것은 매우 고통스럽고 어려운 일이다. 그러나 이 소설을 손으로 써내려 가보자. 시간은 오래 걸리겠지만 즐거운 작업임에 틀림없다. 필기감 좋은 만년필에 잉크를 채우고 비우기를 반복해 빈 잉크병이 여러 병 될 즈음, 주인공 서희가 잃은 땅을 되찾는 장면에 이른다. 필사는 시간 가는 줄 모르는 재미를 안겨준다.

만년필은 끈적끈적한 유성 잉크가 아니라 물처럼 잘 흐르고 종이에 잘 흡수되는 수성 잉크를 사용한다는 점에서 볼펜과 구별된다. 바로 이 ‘흡수되는’ 성질 덕분에 힘들이지 않고 글을 쓸 수 있다.

류현진, 김연아 神技 보는 듯

만년필을 오래 사용한 사람에게선 아름다운 글씨뿐만 아니라 부드럽고 간결한 동작이 보인다. 무림의 고수가 글씨를 써 초식(招式)을 이루는 듯 매우 아름답게 느껴진다. 이것은 시속 150km가 넘는 강속구를 물 흐르듯 던지는 류현진 선수의 투구 폼이나 미끄러운 얼음판 위를 3회전 연속으로 도는 김연아 선수의 신기(神技)를 아름답다고 여기는 것과 같은 이치다. 류현진, 김연아 선수와 마찬가지로 만년필도 수많은 노력 끝에 군더더기 없는 간결한 상태로 다듬어졌다.

만년필의 역사는 고대 이집트로 거슬러 올라간다. 이집트 유적에선 금속의 첨단부를 가진 대롱이 발견됐는데, 바로 이 도구에 잉크를 채웠던 것으로 추정된다. 이후 잉크를 저장하고 휴대하는 시도는 계속됐을 것이지만 안타깝게도 기록으로 남은 것은 없다. 현존하는 가장 오래된 기록은 일명 ‘바이온 펜(Bion Pen)’. 1700년대 초반 프랑스 루이14세 때 왕립 기술자인 니콜라스 바이온이 고안한 것이다.

1809년 영국의 발명가 프레드릭 B 홀슈(F¨οlschs)는 만년필 최초로 특허를 취득했고, 같은 해 조지프 브라마(Bramah)는 ‘샘’을 뜻하는 영어 단어 ‘fountain’에서 따와 ‘Fountain Pen’을 특허 등록했다. 이때부터 영미권은 만년필을 ‘fountain pen’으로 불렀다. 동아시아로 유입돼서는 이름 그대로 번역돼 천필(泉筆) 등으로 불리다가, 중의적 의미가 있고 물성(物性)에 더 적합한 이름인 ‘만년필(萬年筆)’로 확정됐다.

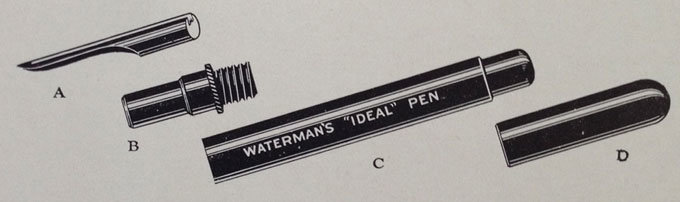

1993년 워터맨사 카탈로그에 등장한 초기형 만년필 ‘스트레이트 홀터’ 의 구성 부품. 펜촉을 제외하고 모두 4개의 간결한 부품으로 이뤄졌다.

1883년 미국 뉴욕에서 보험업에 종사하던 L E 워터맨(Waterman)은 인류 최초의 실용적 만년필이라 할 ‘휴대용’ 만년필을 고안해냈다. 워터맨은 펜촉을 제외하고 간결한 4개의 부품으로 만년필을 구성했다. △뚜껑 △몸통(잉크 저장) △그립(손으로 잡는 부분) △피드(feed·펜촉에 잉크 공급)가 그것이다. 워터맨 이후 비로소 더 이상 흔들거나 밸브를 열거나 누르는 예비 동작 없이, 뚜껑을 열자마자 바로 쓸 수 있게 됐다. 또 필기 도중 잉크가 울컥 쏟아지는 일도 더는 없게 됐다.

워터맨 만년필의 초기 모양은 깎지 않은 연필과 비슷한, 간결한 원통형이었다. 그러나 이후 휴대하기 좀 더 편리하게 하기 위해 상의 또는 안주머니에 꽂을 수 있는 클립이 추가됐다. 워터맨 만년필은 만년필이 본격적으로 공급되기 시작한 1910년대 이전까지 만년필 중 가장 완전하고 아름다운 형태로 평가받는다.

워터맨의 대혁신

만년필 펜촉은 사진과 같이 두 갈래로 나뉘며 그 사이로 잉크가 흐른다. 뾰족한 펜 끝(펜포인트)과 가운데 뚫린 구멍(벤트홀) 사이의 갈라진 부분을 ‘슬릿’이라고 한다.

1884년 특허 등록된 워터맨의 잉크 공급 장치 피드는 손가락 두 마디 길이에 연필 굵기의 절반 정도 되는 단 한 개의 부품으로 이뤄졌다. 워터맨은 여기에 폭 1mm가량의 굵은 홈을 끝까지 파고 세 줄의 가는 홈을 내어, 공기는 위로 가고 잉크는 좁고 낮은 곳으로 흐르게 해 필기 중에 잉크와 공기가 서로 다투지 않는 절묘한 배치를 고안했다. 좀 더 쉽게 설명하자면, 통조림에 든 액체를 컵에 따른다고 가정해보자. 통조림에 구멍을 한 개가 아니라 두 개를 뚫어야 한다. 한 구멍으로는 액체가 흘러나오고, 다른 구멍으로는 공기가 들어가게 해야 보다 쉽게 액체를 따를 수 있다.

워터맨이 고안한 이 원리는 지금도 활용된다. 그 역사가 100년 넘은 명가(名家)에서 만든 만년필이나, 문구점에서 몇 천 원에 살 수 있는 만년필 모두 원리 면에선 동등하다.

만년필 펜촉의 끝은 이리도스민, 즉 이리듐을 비롯해 단단한 경도를 가진 여러 개의 백금속 합금으로 제작된다. 이것이 다 닳았을 때 펜촉의 생명은 끝이 난다.

인류는 결코 부식되지 않는 펜촉을 갖고 싶다는 생각에 금(gold)으로도 촉을 만들어봤지만 금의 무른 성질 때문에 쉽게 마모됐다. 그래서 1800년대 초반에는 금으로 만든 펜촉 끝에 단단한 루비나 다이아몬드를 붙여봤는데, 글씨를 쓸 때 만년필이 흔들리게 돼 적합하지 않은 것으로 판명됐다. 1830년경 영국에서 금으로 만든 펜에 이리도스민을 붙이는 데 성공했고, 이 기술이 미국을 거쳐 1910년대 동아시아에까지 전파됐다. 지금도 별 차이 없는 방식으로 펜촉을 만들고 있다.

한 만년필 회사의 연구에 따르면, 이렇게 만들어진 펜촉은 매일 1000자씩, 10년을 쓸 수 있다. 만년필 한 자루로 총 365만 자를 쓸 수 있는 것. 성경이 약 130만 자로 구성됐다고 알려졌으니, 만년필 하나로 성경을 세 번 정도 쓸 수 있는 셈이 된다.

펜 끝은 늘 촉촉해야

만년필을 고치는 박종진 만년필연구소장의 손. 거뭇거뭇한 잉크가 묻어 있다. 그는 지금까지 2만여 자루의 만년필을 수리했다.

만년필 펜촉 끝은 볼펜처럼 구(球)가 아닌 면(面)이다. 따라서 평면인 종이에서 잉크를 윤활유 삼아 미끄러진다. 이것을 필기감이라고 한다. 오래 써서 길이 든 펜은 더욱 미끄럽게 잘 써지기 때문에 필기감이 좋을 수밖에 없다.

또한 만년필은 펜촉에 적당한 힘을 주어 그 끝을 벌어지게 하면 획(劃)을 더 굵게 쓸 수 있다. 이 또한 연필과 볼펜에는 없는 만년필만의 매력이다. 만년필 펜촉은 두 갈래로 나뉘어 있고 그 사이로 잉크가 흐른다. 이것이 잘 벌어지는 탄성 좋은 펜촉을 연성(軟性) 펜촉이라고 하고, 반대의 경우를 경성(硬性) 펜촉이라고 한다. 힘을 빼고 쓰는 것이 서툰 초심자에게는 경성 펜촉을 추천한다. 경험이 쌓이면 레벨업 하듯 연성 펜촉으로 옮겨가는 것이 좋다.

잉크 컬러는 문서 보존용인 블루블랙(blue black), 푸른색, 검은색이 있다. 요즘에는 녹색, 갈색, 주황색 등 온갖 색상이 다 나온다. 꼭 만년필과 같은 회사에서 나온 잉크를 쓸 필요는 없지만, 되도록이면 같은 회사 잉크를 쓰는 것이 안전하다.

내수성 있는 문서 보존용 잉크가 채워진 만년필은 시간이 지나면 몸통이나 피드가 물에 잘 씻기지 않기 때문에 매일 써줘서 펜 끝이 언제나 마르지 않게 해야 한다. 만년필은 뚜껑의 밀폐가 좋아야 한다. 이것이 펜 끝이 마르지 않는 것과 연결되기 때문이다. 펜 끝은 언제나 건강한 강아지 코처럼 촉촉해야 한다. 그래야 언제 어디서나 바로 쓸 수가 있다.

만년필의 뚜껑은 돌려 여는 방식과 밀고 빼는 방식으로 나뉜다. 수첩에 적거나 급한 메모를 자주 하는 사람에겐 밀고 빼는 것이 낫겠으나, 용도가 칼로 자르듯 확실히 구분되는 것은 아니므로 본인 마음에 드는 것을 선택하면 된다. 뚜껑을 향해 입으로 바람을 불었을 때 ‘피’ 하며 바람 빠지는 소리가 난다면 대개 밀폐력이 떨어지는 것이므로 유의해야 한다. 클립은 종이 한 장을 끼워 흘러내리지 않을 만큼 꽉 끼는 것이어야 한다.

잉크를 넣는 방식은 크게 두 가지다. 몸통을 열면 내부에 컨버터(converter)가 있는 컨버터 및 카트리지 방식과, 몸통 끝을 돌려 잉크를 넣는 피스톤 필러 방식인데, 후자는 잉크 저장량이 많은 장점이 있는 반면 반드시 병 잉크만 사용해야 한다는 단점이 있다. 만년필은 휴대하는 필기구이므로 가벼운 것이 좋다. 껌 2통의 무게와 같거나 약간 무거운 정도가 적당하다. 길이는 뚜껑을 뒤로 꽂았을 때 자기 손바닥보다 한 마디 정도 짧은 것이 좋고, 굵기는 자기 손가락과 비슷한 것이 사용하기 편하다.

‘모든 만년필은 좋은 것’

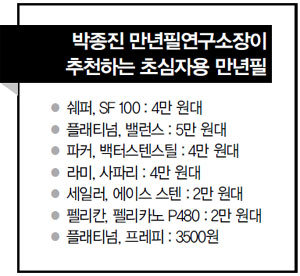

다만 만년필의 세계에 처음 입문하려는 이들에게 조언하자면 튼튼하고 저렴한 것을 택하라고 하고 싶다. 볼펜 다루는 습관이 아직 남아 있기에 튼튼해야 하고, 잃어버려도 타격이 크지 않을 정도로 저렴한 것이 좋다. 그리고 이 두 조건을 만족하면서 동시에 만년필로서의 성능이 좋고 오래가야 한다. 가격은 5만 원 안팎이 적당하지 않을까 싶다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)