- 구한말 의병운동의 중심지였던 연추(延秋) 마을.

- 안중근 의사가 조직한 연해주 의병의 본부가 자리했던 그곳.

- 하지만 지금은 무성한 잡초더미와 이름 모를 이의 무덤만이 자리를 지키고 있을 뿐이다. 사라진 한인마을.

- 그곳엔 어떤 역사와 사연이 묻혀 있는 것일까.

연추 마을에는 또 다른 역사가 있다. 즉 이곳은 구한말 연해주 한인 의병운동의 중심지로 수많은 애국지사들이 북한과 중국의 훈춘, 북간도 등을 오갈 때면 반드시 거쳐가던 곳이었다. 특히 안중근(安重根) 의사가 1908년 봄 최재형(崔在亨), 이범윤(李範允), 이위종(李瑋鍾) 등 한인 지도자들과 동의회(同議會)를 조직하고, 그 해 여름 국내로 진격해 일본군과 전투를 벌였던 연해주 의병의 본부가 있었던 마을이 바로 이곳이다. 하지만 지금은 아무것도 남아 있지 않다.

도시가 된 이웃마을 ‘크라스키노’

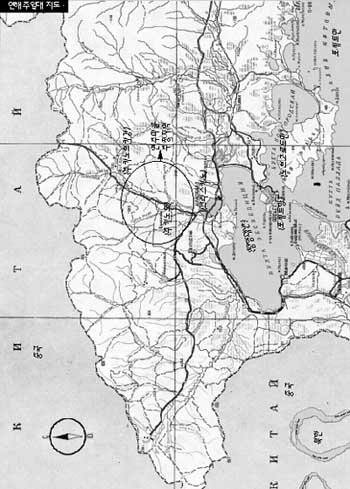

연추 마을은 러시아 연해주 남부 우수리 지역에 위치해 있었다. 블라디보스토크에서 남쪽 러시아, 북한, 중국 등 3개국의 접경지대 방향으로 기찻길로 280km 가량 떨어져 있는 곳이다. 지금의 크라스키노(Kraskino)와 가깝다. 크라스키노는 1867년 탐험대만 북쪽 해안에 군 요새로 건설됐을 당시 노보키예프스키(Novokievskii)로 불리다가 1936년 이후부터 지금의 명칭으로 바뀌었다. 1938년 3월25일 일본군과의 전투에서 4명의 병사들과 함께 영웅적으로 전사한 크라스킨(M.V. Kraskin) 중위를 기념하기 위해 붙여진 지명이다.

과거 노보키예프스키로 불리던 시절, 이 마을은 군대 외에도 경찰서, 전신국, 세무서 등 행정기관들이 들어서 있었다. 탐험대만 주변, 훈춘과의 접경지대, 두만강 하구 지역 등을 포괄한 연해주 남부지역의 군사적, 행정적 중심지였던 것이다.

주목할 대목은 이 마을을 가로지르는 강 남쪽과 북쪽 양편에 각각 러시아군영이 주둔하고 있었는데, 당시 한인들은 이 군영을 ‘연추영(延秋營)’이라 불렀다는 점이다. 또 여러 기록들에서 ‘연추’와 ‘노보키예프스키’가 혼용된 흔적들이 발견되고 있다. 이는 연추 마을이 노보키예프스키, 그러니까 지금의 크라스키노와 얼마나 가까운 곳에 있었는지를 보여주는 단적인 예다.

필자는 2002년 7월9일 5명의 조사단을 이끌고 연추 마을을 찾기 위해 크라스키노로 향했다. 독립기념관의 후원을 받아 시작한 러시아 극동지역과 중앙아시아지역 한인독립운동유적지에 대한 조사의 일환이었다.

조사단 일행이 두만강 하구 러시아·북한 국경지대인 핫산 일대를 조사하고 지금은 중소 군사도시로 발전한 크라스키노로 들어선 것은 오후 3시경. 러시아 군부대가 주둔하고 있는 도시여서 그런지 군용차들이 빈번하게 왕래하고 있었다. 일행은 시내 중심가에서 제2차 세계대전기념비를 둘러본 후 시 뒤편에 위치한 산 위로 올라갔다. 나무한 그루 없어 산이라기보다는 구릉에 가까웠다. 하지만 사방으로 탁 트인 정상은 시 주변지역을 전체적으로 조망하기에 더없이 좋은 위치였다. 정상에는 조선 주둔 일본군과 벌인 핫산전투(1938년 7월29일~8월11일) 참전용사들에게 바치는 ‘핫산영웅탑’이 세워져 있었다.

시내가 한눈에 들어왔다. 구릉 아래 좌우로는 크라스키노 시내의 도로와 집들이 늘어서 있고, 멀리 탐험대(Ekspiditsii)만(灣)이 시원스레 펼쳐졌다. 탐험대만의 왼쪽, 즉 동쪽 내륙의 산맥에 연결된 산줄기가 뻗어나와 탐험대만의 남쪽 경계를 만들고 있었다. 그 뒤로 노브고로드(Novgorod)만의 짙푸른 바닷물이 출렁였다. 이 노브고로드만의 아늑한 품에는 포세트(Pos’et)군항, 즉 목허우(木許隅)가 위치하고 있는데, 이곳은 1914년 한인들이 ‘한인아령이주50주년’을 기념하는 기념비를 세우려 했던 곳이기도 하다. 탐험대만은 노브고로드만을 왼쪽에 두고 포세트만에 닿게 되고, 포세트만은 다시 블라디보스토크로부터 두만강 연안에 이르는 광활한 피터대제만으로 연결된다. 시 중심을 가로지르는 추카노브카강(Rechka Tsukanovka)은 탐험대만으로 이어졌다.

추카노브카강 오른쪽 해안지대는 옛 발해성터 유적인 크라스키노 성터로 알려져 있는 곳이다. 탐험대만의 오른쪽 끝에는 바다로 삐쳐나온 ‘곶’이 있는데 과거 한시(漢峙) 또는 뢰기(牢岐)라 불렸던 지역으로 19세기 후반까지 중국인들이 이곳에서 자염(煮鹽)을 했다고 전해진다. 하지만 지금은 마야취노예(Maiachnoe)로 이름이 바뀌었고 사람도 살고 있지 않다.

일행은 구릉을 서둘러 내려와 추카노보 마을, 아니 과거의 ‘니즈네예 얀치헤’, 즉 하(下)연추로 향했다. 필자가 추카노보 마을을 처음으로 답사했던 것은 1년 전인 2001년 7월로 국가보훈처가 주관한 독립운동사 조사활동의 일환이었다.

추카노보는 크라스키노 서쪽 외곽에 위치해 있는 마을이다. 크라스키노로부터 10km 정도 떨어져 있는데 자동차로는 약 10분 정도가 걸린다. 2001년 첫 번째 답사에서 필자는 마을 노인들과의 인터뷰를 통해 연추 마을이 세 개로 나뉘어 있었다는 사실을 확인할 수 있었다.

연추 마을은 ‘베르흐네 얀치헤’(상〔上〕연추), ‘니즈네예 얀치헤’(하〔下〕연추), ‘스레드네예 얀치헤’(중〔中〕연추)로 나눠져 있었고, 현재의 추카노보 마을이 그 중 ‘니즈네예 얀치헤’라는 것이다. 이번 답사의 가장 큰 목적은 이들 3개 연추 마을의 위치를 직접 답사하는 것이고, 아울러 ‘니즈네예 얀치헤’의 구체적인 모습을 확인하는 것이었다.

일행은 먼저 추카노보 마을의 중심에 있는 촌소비에트(Selsoviet) 사무실을 찾았다. 촌장은 40대 후반의 여성으로 이름은 갈리나 표도로브나(Galina Pyodorvna)였다. 그녀로부터도 추카노보가 과거 ‘니즈네예 얀치헤’였다는 사실을 어렵지 않게 확인할 수 있었다.

그녀는 추카노보로 들어오는 입구의 수하야 강가에 교회와 학교가 있었는데, 이곳을 ‘얀치헤’라고 불렀다고 전했다. 또 북쪽으로 약 6km 떨어진 위치에 ‘스레드네예 얀치헤’가 있었으나 현재는 폐허 상태라고 말했다. 흥미로운 사실은 그녀가 ‘스레드네예 얀치헤’를 말하면서 여러 차례 ‘카레이스키 사드(Koreiskii cad)’, 즉 ‘한인들의 정원’이라는 표현을 쓴 점이다. 한인들이 이 곳에 살구나무 등 과수나무들을 많이 심고 살았기 때문으로 추정됐다. ‘스레드네예 얀치헤’로부터 다시 6km 정도 북쪽으로 올라가면 ‘베르흐네 얀치헤’가 있으나, 그곳 또한 현재는 아무것도 남아 있지 않다고 했다.

촌장은 필자가 이들 세 연추 마을이 있었던 곳을 노트에 그려달라고 부탁하자 크라스키노에서 추카노보에 이르는 길, 추카노브카강과 세 연추 마을의 위치를 자세하게 그려주었다. 촌장은 장마로 인해 길이 허물어졌기 때문에 ‘스레드네예 얀치헤’와 ‘베르흐네 얀치헤’에 가려면 우리가 타고 온 미니버스로는 갈 수 없고 힘이 좋은 군용트럭을 타고 가야 한다면서 트럭 주인을 수소문해주었다.

트럭을 기다리고 있는 동안, 일행은 마을 한가운데 있는 어느 집의 텃밭에서 우물을 발견할 수 있었다. 덮어놓은 나무판자를 들어내고 보니 과거 한인들이 사용하던 우물 형태가 그대로 남아 있었다. 집집마다 수돗물이 설치되기 이전까지 러시아 주민들은 한인들이 사용하던 우물에서 물을 떠다 사용했다고 한다.

촌소비에트 사무실로 다시 갔을 때, 촌장은 마을의 도서관 관장으로 있다가 은퇴한 그리첸코 나제즈다 야고로브나(Grichenko Nadezhda Iagorovna) 할머니를 소개했다. 그녀는 자기 할머니로부터 전해들었다며 과거 하연추 마을에 대한 얘기를 들려주었다. 하연추 마을에는 러시아정교회 건물과 학교, 상점 등이 있었고, 교회에선 바라바쉬를 비롯하여 주변 지역에 거주하던 한인들이 모여 예배를 봤다고 한다.

흔적도 희미한 공동묘지 터

대화 도중 촌장인 갈리나가 매우 귀중한 자료를 들고 나왔다. 1952년에 화가가 그린 두 장의 그림이었다. 세 개의 둥근 첨탑이 있는러시아정교회 전경을 그린 것이었는데 그림 아랫부분에 ‘니즈네예 얀치헤 마을’을 뜻하는 ‘s. “N” Ianchikhe’라는 글귀가 눈에 띄었다. 그리고 오른쪽 위에는 ‘1870년에 세워졌다’고 쓰여져 있었다.

잠시 후 군용트럭이 도착했다. 일행은 연추 마을에 대해 가장 많이 알고 있다는 나이 많은 노인 한 명과 함께 중연추 마을과 상연추 마을을 찾아 나섰다. 장마 직후라서 길이 매우 험했다. 촌장의 말대로 한 6km를 달린 후 차가 멈춰섰다. 길 한편으로 트럭 주인을 뒤따라 잡초덤불을 헤치며 들어가니 연자방아 아래맷돌 한 개가 나타났다. 맷돌 주변에는 붉은 벽돌과 기와조각들이 온전하거나 부서진 상태로 흩어져 있었고 가옥에 쓰인 것이 분명한, 불에 탄 목조 골조들도 눈에 띄었다. 중연추 한인마을의 유적임이 분명했다.

과거 한인들 사이에서 ‘연추영’이라 불렸던 러시아 군영 건물

아쉬워하는 기색이 역력한 우리를 위로하고자 함인지 두 명의 러시아인들은 중연추 마을에서 하연추 마을로 약 1km 내려온 길 옆, 연자방아 윗굴림돌이 있는 곳으로 우리 일행을 안내했다. 아래맷돌은 많이 보았으나 이처럼 연자방아의 윗굴림돌을 보게 된 것은 흔치 않은 경험이었다.

또 마을 노인의 안내를 받아 추카노보 뒤 동산에 있다는 한인들의 공동묘지터를 찾았다. 노인은 봉분들이 망가지고, 잡초만이 무성해 온전한 형태는 남아 있지 않지만 묘터가 분명하다고 설명했다. 과연 어떤 이들의 묘일까.

연추 마을의 ‘연추’는 한자로는 ‘延秋’나 ‘煙秋’ 또는 ‘烟秋’로, 러시아어로는 ‘얀치헤(Ianchikhe)’로 표기해왔다. 그 어원은 이 지역을 북에서 남으로 가로질러 탐험대만으로 흘러들어가는 강 이름, 즉 연추하(延秋河)에서 비롯된 것으로 전해진다.

러시아인들은 중국식 발음을 그대로 따서 이 강을 ‘얀치헤’라고 했다. 극동지역 중국식 지명에 관한 권위자인 러시아 학자 솔로비예프(F.V, Solov’ev) 박사의 연구에 의하면 ‘얀치헤’는 매우 오래 전부터 알려진 이름이나 그 어원이 분명하지는 않다고 한다. 18세기 초 중국 지도에 ‘얀추헤(Ian’chukhe)’로 표기하다가 그 후 ‘얀치헤(Ian’chikhe)’로 바꿔 표기하게 되었다고 정리해놓았다.

최초 마을 이름은 ‘시모노보’

발해사 연구의 권위자인 송기호 교수는 ‘얀치헤’의 어원을 자신의 저서 ‘발해를 찾아서’에서 이렇게 설명했다. “크라스키노 지역이 발해 동경용원부(東京龍原府)에 속했던 염주(鹽州)였으며, 이후 중국 청나라 때 옌추(顔楚), 옌춘(眼春)이라 부르게 된 것이다. ‘얀치헤’는 염주하(鹽州河)의 중국어 발음으로 추정된다.”

강의 이름에서 비롯된 ‘얀치헤’는 크라스키노 주변지역의 다양한 지리적 명칭에서도 찾아볼 수 있다. 즉, 얀치허 강(Rechka Ianchikhe)을 비롯하여, 곶 이름(Mys Ianchinkhe-크라스키노 남쪽 해안에 위치), 골짜기 이름(Pad’ Ianchikhe) 등이 그것이다. 이 지명들은 1972년 소련정부가 종래 중국식 지명을 러시아식으로 전면 개칭하는 과정에서 바뀌었다. 즉, ‘얀치헤’강은 ‘추카노브카(Chukanovka)’강으로, ‘하(下)연추 마을’을 뜻하는 ‘셀로 니즈네예 얀치헤(selo Nizhnee Ianchikhe)’는 ‘추카노보(Tsukanovo)’마을로, ‘얀치헤 곶(mys Ianchikhe)’은 ‘델타곶(mys Del’ta)’으로, ‘얀치허 골짜기(pad’ Ianchikhe)’는 ‘말라야 골짜기(‘pad’ Malaia)’로 각각 바뀌어 현재까지 사용되고 있다. 이러한 사정으로 ‘연추’라 하면 마을이나 강처럼 특정한 지명을 일컫기도 하지만, ‘연추지방’ ‘연추 연해안’ 등 이 지역 일반을 지칭하기도 했다.

연추 마을의 역사는 과거 기록에도 고스란히 남아 있다. 연추에 한인마을이 들어서기 전 탐험대만 일대 해안지역에는 중국인 10여 가구가 살면서 자염(煮鹽)을 하거나 혹은 농사를 지어 생계를 유지했고, 멀리 핫산 부근의 흑정자(黑頂子-한인들은 여기에도 마을을 건설하고 ‘新羅’와 ‘朝鮮’에서 한 글자씩 따 羅鮮洞이라고 했다)에 소수의 러시아 수비병들이 주둔하고 있었을 뿐이었다.

이후 최초의 한인마을 지신허가 생기면서 국경지방 농민들이 대거 이주하기 시작했는데, 연추 마을의 형성은 지신허의 인구수가 급속히 증가하게 된 사정과 관련이 깊다. 함경도 농민 13가구가 지신허 마을에 정착한 직후인 1864년, 당시 러시아 남부 연해주에는 3개의 한인마을이 더 있었다. 아지미(Adimi)에 1가구 4명, 노바야 데레브냐(Novaia Derevnia)에 9가구 53명, 화타시(Fatashi)에 1가구 3명의 한인들이 거주하고 있었다.

이들 무단월경 농민의 ‘성공적인’ 정착소식이 국경 부근의 육진지방에 널리 알려지면서 국경을 넘어오는 농민들의 수가 급증하였는데, 특히 지신허 마을로의 이주민이 많았다. 이들 가운데 일부가 지신허로부터 약 14km 떨어진 연추강가로 이주하면서 마을이 형성됐던 것이다. 지신허에 이어 연추 마을이 새로운 정착지로 알려지면서 1867년 조선으로부터 150가구가 대거 이주해왔다.

이들 가운데 일부는 이곳에 남고, 나머지는 1868년 8월 블라디보스토크로 이주해갔는데, 이들은 다시 영구적인 정착을 위해 수이푼강(현재의 라즈돌리노예강)으로 보내졌다. 연추 마을의 첫 공식명칭은 시모노보(Simonovo)였는데, 연해주 군무지사였던 시모노프의 이름을 딴 것이었다.

1867년에서 1869년 사이에 동시베리아총독의 파견을 받아 남부 연해주지역을 답사한 바 있는 프르제발스키(N. M. Przheval’skii, 1839~88)는 1869년에 간행한 자신의 저서 ‘우수리스크 크라이 여행(Puteshestvie v Ussuriskom krae), 1867-1869’에서 ‘한인마을 얀치헤’를 처음 언급했다.

“노브고로드만은 탐험대만보다는 작으나 탐험대만보다 더 폐쇄된 형세를 갖추고 있기 때문에 선박의 정박에 한결 편리하다. 탐험대만의 초입에는 노보고로드 초소가 배치되어 있는데 장교와 병사들이 살고 있는 8개의 관사와 미역을 구입할 수 있는 외국상인 소유의 집 2채, 그리고 몇 채의 중국인 농가가 더 있다. 이 외에 얼마 전 탐험대만 북쪽 해안에는 노보키예프스키마을이 생겨났는데 여기에는 1개 보병부대가 일직선으로 배치돼 있고, 이로부터 몇 베르스타 떨어진 곳에 한인마을 얀치헤가 자리잡고 있다.”

프르제발스키는 이어 얀치헤보다 지신허가 더 크다고 적고 있어, 연추 마을이 형성된 지 얼마 되지 않았던 시점이었음을 짐작케 한다.

동서 5,6리, 남북 7,8리

이밖에 연추 마을에 관한 기록으로는 1880년대에 연해주 일대를 조사한 바 있는 조선 관리들의 것이 남아 있다.

김광훈(金光薰)과 신선욱(申先郁)은 1882년경 노보키예프스키, 즉 연추영(延秋營)을 답사하고 돌아갔는데, 귀국 후인 1882년 말 또는 1883년 초에 작성한 것으로 추정되는 ‘강좌여지기(江左輿地記)’에서 연추영에 대한 인상을 다음과 같이 기록하고 있다.

“연추영(延秋營)으로 곧장 향했다. 양인(洋人)에게 경치를 감상하고 싶다는 뜻을 표하고 몰래 주위를 둘러보니, 높은 산이 하나 솟아 있는데, 북쪽으로부터 남쪽을 향해 널리 퍼져 있는 형국을 이루고 있다. ‘연추영’은 서(西)에서 동(東)으로 향하는 큰 길이 있는데 길의 남쪽과 북쪽에 두 개의 군영을 창설해놓았다. 주위는 동서가 5~6리이고 남북이 7~8리였는데, 주변에 관공서들의 누각이 들어서 있다.”

당시 노보키예프스키에 주둔하고 있는 러시아 군영의 군인은 1000여 명에 달했다고 한다. 김광훈과 신선욱은 이들 러시아 장병들의 훈련 광경을 관람했는데, 장교와 병졸들이 일사불란한 명령체계에 따라 “일호(一毫)의 틀림도 없이 만인(萬人)이 한마음인 것처럼” 규율 있게 훈련하고 있다고 기록했다.

이들은 한 달여 동안 수이푼(秋豊) 일대를 둘러본 후 귀국하는 길에 연추에 다시 들렀는데, 이때 러시아 군영에서 통사(通辭-통역관)로 일하고 있던 약관의 최재형(崔在亨)을 만나게 된다. 후일 러시아 한인사회의 최고원로로 존경받게 되는 최재형은 18세인 1878년 이후 러시아 군영의 통역으로 근무하고 있었던 것이다. 당시 기록에는 최재형의 이름이 최자형(崔子衡)으로 기록돼 있다.

김광훈과 신선욱은 1885년경 연해주지역을 두 번째 방문하고 난 직후에 작성한 ‘아국여지도(俄國輿地圖)’에 연추 마을의 모습을 다음과 같이 그리고 있다.

“연추아민촌도(延秋我民村圖)-동서 6~7리 남북 27리 남쪽으로 ‘러시아’ 군영이 10리 거리에 있고, 북쪽으로 30리 거리에 고개를 넘어 중국의 훈춘(琿春)과 경계를 이룬다. 동쪽으로는 한인마을 서계동(西溪洞)이 30리, 지신허(芝新墟) 마을이 35리 떨어져 있고, 서쪽으로는 한인마을 소도소(所道所)가 20리, 주하(珠河) 마을이 50리 떨어져 있다. 연추에 거주하는 주민은 237호 1623명이다. 연추는 기사년(1869)과 경오년(1870)의 흉년에 경원의 농민들이 들어와 개척한 곳으로 계속해서 농민들이 도망 나와 살게 됐다. 마을 가까운 군영 요새에서 큰 토목공사가 벌어져 재물을 모으는 방법이 여러 가지로 많았기 때문에 이 마을 사람들은 재산이 넉넉하고 윤택하여 물화를 풍부하게 갖추고 있다.

관혼상장(冠婚喪葬)은 본국(조선)의 예를 따르고 있어 러시아 사람들이 러시아의 관습을 따르지 않음을 책망하고는 있으나 본국의 법도를 잊지 않고 사람이 본래 마땅히 해야 할 것을 아름답게 실행하려고 하는 것을 칭찬한다. 각 마을(社)에는 노야(老爺)가 있어 주민들의 일을 총괄하고 있다. 만약 곤란하고 어려운 일이 있을 경우에는 관청에 품(稟)한다. 마을 내의 설비로는 서당을 세워 생도들을 가르치고 또 서학(西學)을 세워 우리 사람으로 하여금 글과 말에 익숙하고 통하게 함으로써 학문을 가르치고 전하고 있다.”

400가구 2000명, 한인 최대마을로 부상

당시 이들이 조사한 바에 따르면, 연해주 지역에는 이미 총 29개의 한인마을이 형성돼 2640가구 2만313명의 한인들이 이주해 살고 있었다. 연추 마을은 237가구 1623명이 정착해 당시 추풍지역의 대촌인 추풍3사의 푸칠로브카(274가구 2827명), 시넬리코보(237가구 2673명), 지신허(236가구 1665명)에 이어 4번째로 큰 마을로 성장해 있었다.

또 연추 마을의 237가구는 한곳에 모여 거주하고 있었던 것이 아니라, ‘동서 6~7리 남북 27리’의 넓은 지역에 분산돼 있었다.

7, 8년 후인 1914년에 일제 당국이 조사한 바에 따르면, 연추 마을의 인구는 더욱 늘어 400가구 2000명을 넘어섰다. 추풍4사의 하나인 푸칠로브카 마을과 시넬리코보 마을이 각각 1200명, 코르사코프카마을이 1000명이었던 것과 비교해보면 마을 규모는 두 배 이상 컸던 셈이다.

영국의 저명한 여행가였던 이사벨라 버드 비숍(Isabella Bird Bishop)은 1894년 가을 연추지역을 방문하고, ‘조선과 그 이웃나라들(Korea and Her Neighbors)’이란 자신의 저서에서 연해주 남부지역에 살고 있는 한인 농민들의 생활을 매우 인상적인 필치로 기록했다.

그녀는 블라디보스토크에서 증기선을 타고 포세트항에 도착한 후, 한인들이 끄는 마차를 타고 노보키예프스키로 갔다. 이후 노보키예프스키 경찰서장의 안내를 받으며 연추 마을을 찾아가는 과정을 다음과 같이 묘사했다.

매우 부유했던 마을

“노보키예프스키 경찰서장 소유의 4륜 마차 타란타스(tarantas)를 타고 가면서 어떠한 방해도 받지 않았다. 우리는 얀치헤 마을에서 한인통역을 수소문하기로 돼 있었다. 평평한 평지의 농촌지역은 아름다운 산들로 경계가 그어진 골짜기로 들어가면서 점차 좁아졌는데, 깊고 기름진 검은 땅 위에 곡류와 근채(根菜) 채소들이 거의 다 자란 상태였다. 이미 곡식의 수확이 끝난 뒤라 땅은 깔끔하게 갈아엎어져 있었다. 조선의 농촌마을에서 보던 것보다 훨씬 더 좋은 집들이 들어서 있는 작은 한인마을들이 곳곳에 흩어져 있었다. 큰 마을 축에 드는 한 마을은 140가구가 750에이커의 기름진 땅 위에 정착해 있었다. 우리들은 여러 집을 방문했는데 대단한 환영을 받았다. 여인네들까지도 진심으로 즐거운 모습으로 경찰서장을 환영하러 나왔다(중략).

조금 더 가니 얀치헤(Yantchihe)라 불리는 큰 마을이 나타났는데, 이곳에는 러시아 학생들과 한인 학생들이 함께 공부하고 있는 깔끔한 학교가 있었으며, 내부장식이 두드러지게 화려하고 사제의 사택이 붙어 있는 러시아정교 교회가 있었다. 얀치헤는 매우 부유한 마을이었다. 파출소도 무척 깨끗했다. 한 한인 경사가 내가 필요한 사항을 받아 적더니, 통역을 찾아오라며 똑똑하게 생긴 한인경찰을 밖으로 내보냈다. 이 마을과 부근 지역에서 모두 400명의 한인들이 러시아정교에 입교하고 세례를 받았다고 한다. 정교회 사제는 교양이 있어 보였는데 어린 가족들이 많아 사택이 좁아 보였다. 나는 사제에게 한인들의 삶에 대해 물어보았다. 그는 배울 것이 많고 다음 세대에게 보다 많은 희망이 있다고 말했다.”

안타깝게도 현재로서는 비숍 여사가 연추 마을에 앞서 방문했던 140가구가 살고 있었다는 마을의 명칭과 위치를 확인할 길이 없다. 그러나 우리는 비숍 여사의 기록으로부터 연추 마을에 관한 매우 중요한 두 가지 사실을 확인할 수 있다.

하나는 비숍이 방문한 ‘얀치헤’ 마을이 ‘니즈네예 얀치헤’, 즉 하연추 마을이었다는 사실이다. 앞서 언급한 바 있는, 조선정부에서 파견했던 김광훈과 신선욱이 1885년경 연해주지역을 두 번째 방문하고 난 후 작성한 ‘아국여지도’를 보면, ‘연추아민촌’ 입구에 러시아정교사원을 나타내는 불당(佛堂)과 사제관을 나타내는 ‘승옥(僧屋)’이 그려져 있다.

러시아측 기록에서도 이를 확인할 수 있는데, 1860년대 후반 노보키예프스키에 교회가 세워진 데 이어 1872년에는 ‘니즈네예 얀치헤’ 즉 하연추(下延秋)에 교회가 세워졌던 것이다. 같은 시기에 남부 연해주지역인 지신허 마을(1872년), 크라베의 하드지다(Khadzhida) 마을(1873년)에도 러시아정교 교회가 세워졌다.

하연추 마을(지금의 추카노보)에서 한인들이 거주하면서 사용했던 우물

유일하게 남은 下연추

하연추 마을은 마을 어귀에 위치한 추카노브카강의 지류인 수하야강(Rechka Sujkhaia)을 경계로 두 부분으로 나뉘어 있었다. 비숍 여사가 찾아갔던 러시아정교회와 학교는 수하야강을 건너기 전의 바로 남쪽지역에 있었다. 사실상 이곳이 하연추 마을은 물론 전체 연추 마을의 중심지였기 때문에 좁은 의미에서의 ‘얀치헤’는 이 지역을 지칭하는 것으로 추정된다.

최소한 1906년에서 1907년 무렵까지 연추 마을은 ‘베르흐네 얀치헤’, 즉 상연추와 ‘니즈네예 얀치헤’, 즉 하연추의 두 개 마을로 구분되어 있었던 것 같다. 그러다 두 연추 마을 중간에 농촌가구들이 늘어나면서 ‘스레드네예 얀치헤’, 즉 중연추 마을이 생겨난 것으로 추측된다. 이와 함께 한인들이 상별리(上別里), 중별리(中別里), 하별리(下別里)라 하여 상연추 마을, 중연추 마을, 하연추 마을의 별칭으로 사용하기도 했다.

1923년 이후 소비에트화 과정에서 이들 연추 마을은 집단농장으로 개조됐지만, 역사의 격랑에 휩쓸리면서 각기 다른 운명에 처하게 된다. 세 연추 마을 가운데 중연추 마을이 가장 먼저 폐쇄됐다. 중연추 마을은 1929년 만주군벌 장작림(張作霖)의 동중철도 점령으로 빚어진 중국과 소련간의 무력충돌 당시 폐쇄돼 연해주 남부 하산스키 구역의 161개 한인마을과 함께 역사의 무대에서 사라지고 말았던 것이다. 이어 1937년 한인들은 스탈린에 의해 중앙아시아 일대로 강제이주 당했는데, 이때 상연추 지역 집단농장의 한인 농민들도 카자흐스탄의 크질오르다 지역으로 옮겨졌다.

한인 농민들이 떠난 상연추 마을에는 이후 러시아 농민들이 들어와 살았으나 얼마 지나지 않아 폐쇄되고 말았다. 그러나 러시아인들이 함께 살았던 ‘니즈네예 얀치헤’ 즉 하연추는 주민의 대다수를 차지했던 한인들이 떠난 후 러시아마을로 남게 됐다. 그러다 1972년 극동지역의 중국식 지명을 러시아식 지명으로 바꾸면서 현재의 추카노보(Tsukanovo) 마을로 개칭됐다. 이에 앞서 1970년부터 하연추 마을 가운데 러시아정교 교회와 학교가 위치해 있던 연추 마을 최대의 중심지도 서서히 역사 속으로 사라지고 말았다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/46/2f/27/69462f270feda0a0a0a.jpg)

![[르포] “농사짓다 다치면 예천 찍고, 안동 돌고, 대구 간다”…경북 의료수난史](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/45/0a/a7/69450aa70243a0a0a0a.jpg)

![[특집] 희망으로 채운 여정, 사랑으로 이어진 발자취](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/45/0b/21/69450b211cfca0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)