함북 명간군에 정착한 고경택 가족을 보도한 ‘조선화보’1973년 3월호와 같은 내용을 적어놓은 북한의 화보잡지 ‘조선’1973년 4월호. 그는 북한에서 새 여자를 만나 또 여러 아이를 낳았다.

공산권에서는 퍼스트레이디를 잘 공개하지 않는데 김정은이 이설주를 내세워 권력을 공고히 하는 것은 무슨 이유일까. 여기에는 김정은의 어머니 콤플렉스가 숨어 있다. 김정은의 어머니 고영희는 김정일과 정식 결혼한 사이가 아니었다. 서자(庶子)인 김정은은 정통을 이었다는 것을 강조해야 하니, ‘부인 공개’라는 파격으로 주목을 끄는 것이다. 그는 또 다른 파격을 해야 한다. 모친을 정실의 자리에 올려놓는 것이다.

김정일이 정식으로 결혼한 여자는 홍일천으로 알려져 있다. 두 사람은 아들을 낳지 못하고 별거했다. 이후 김정일은 남한 출신인 성혜림을 만나 장남 김정남을 낳았다. 김정일은 성혜림-김정남 모자를 처형인 성혜랑의 식구들과 함께 유럽에 보내놓고, 김영숙과 사실혼에 들어가 설송-춘송 등으로 알려진 딸을 얻었다. 이어 고영희와 사실혼 관계에 들어가 정철-정은-여정 남매를 얻었다. 그들도 유학을 보냈다. 그 외에도 김정일은 여러 여자와 관계를 맺어 자녀를 얻었는데 그들은 권력의 핵심부로 진입하지 못했다. 고영희가 죽은 뒤로는 김옥과 살았으나 자녀는 얻지 못하고 지난해 사망했다.

김정일은 배다른 동생 김평일 등을 ‘곁가지’라며 밀어냈었다. 자신은 김일성의 정실인 김정숙의 아들이고 김평일은 후처인 김성애의 자식이라는 이유에서였다. 그는 정통성을 과시하기 위해 어머니를 우상화했다. 1981년 양강도 신파군을 김정숙군으로, 양강도 혜산시의 제2사범대학을 김정숙사범대학으로 개칭했다. 1993년에는 함흥의 해군군관학교를 김정숙해군대학으로 바꾸었다. 김정숙의 동상을 세우며.

‘백두+한라’ 혈통 조작 가능성

‘곁가지’ 김정은도 정통성 세우기에 매진할 수밖에 없다. 이를 위해 할아버지인 김일성 닮기로 백두산 혈통을 강조한다. 백두산 줄기는 김일성 가계(家系)를 상징하지만 김일성은 백두산에서 활동한 적이 없다. 젊은 시절 김일성은 창춘(長春)을 중심으로 한 중국 지린(吉林)성 일대에서 중국인 주바오중(朱保中)이 이끈 중국 공산당군 ‘동북항일연군(東北抗日聯軍)’에 속해, 소대~중대 정도의 병력을 이끈 사장(師長)을 했다.

일본군(관동군)의 토벌이 강화되자 주바오중은 동북항일연군을 이끌고 일소(日蘇)중립조약 체결로 연합국이면서도 일본과 싸우지 않고 있던 소련의 연해주로 넘어갔다. 마오쩌둥(毛澤東)이 이끄는 대륙의 공산당군이 일본군의 공격을 피해 옌안(延安)으로 도망가는 장정(長征)을 할 무렵이었다. 소련은 동북항일연군을 만주지역의 일본군 동태를 살피는 88정찰여단으로 만들었다.

88여단은 하바로프스크 근교에 본부를 뒀는데, 그곳에서 김일성-김정숙 부부는 김정일을 낳았다. 북한은 이 사실을 숨긴다. 하바로프스크 근교로 도망가 있던 시절 김일성이 백두산에서 빨치산 투쟁을 했고, 그곳의 밀영(密營·아지트)에서 김정일을 낳았다며 사실 왜곡을 했다. 그리고 만들어낸 상징 조작이 ‘백두 혈통’이다.

지난 8월 17일 김정은은 2010년 11월 연평도 포격전 때 해병 연평부대가 북한이 포격을 해온 곳으로 잘못 알고 K-9 포격을 퍼부어 쑥대밭으로 만들었던 무도를 전격 방문했다. 작은 섬인 무도에는 우리 군의 기습상륙을 막기 위해 중대 규모의 북한군이 상주해 있는데, 당시 K-9 포격으로 상당한 인명 피해를 봤다고 한다.

지난 8월 10일 이명박 대통령이 독도를 방문했을 때 우리 군과 경호처는 독도함과 이지스함, 그리고 피스아이 조기경보기까지 띄워 철통 경호를 했다. 그러나 김정은은 호위총국의 경호 없이 목선 한 척을 타고 무도에 들어갔다. 목선은 레이더에 잘 잡히지 않기에 우리 측은 그 사실을 몰랐다. 이 목선 뒤에 호위총국 요원이 탄 다른 목선이 따라갔는지도 확인되지 않는다. 국정원과 우리 군은 북한 언론이 김정은의 무도 방문을 보도한 후 비로소 그 사실을 알았다.

김정은의 행적을 놓친 것은 큰 과오이기에, 이명박 대통령은 국가정보원 등에 주의를 주었다. 김정은이, 해병 연평부대가 수동으로도 K-9을 쏠 수 있도록 좌표를 입력해놓은 무도를 경호 없이 전격 방문한 것은 젊은이다운 객기와 호전성을 보여주는 행동이다. 김정은은 북한 군부에 대한 장악이 중요하기에 적당한 때 도발을 지시해, 군에 대한 지배권을 확립하려고 할 것이다. 그때가 그의 모친을 영웅화하는 적기가 될 수 있다.

‘째포’의 아들

김정은의 모친인 고영희는 일본에서 태어나 북송선을 타고 온 재일교포 출신이다. 북한은 항일(抗日)을 중요한 덕목으로 삼기 때문에 재일교포 출신을 “째포” “쪽발이”로 부르며 백안시해왔다. ‘째포의 아들’인 김정은은 이것부터 극복해야 한다. 그 해법은 제주 출신인 외할아버지(고영희의 아버지) 고경택에서부터 찾아야 한다.

2000년 제1차 남북정상회담 이후 북한은 제주도민을 초청했다. 말은 초청이지만 1인당 100만 원 이상을 내야 하는 방북이었다. 그때 고영희는 퍼스트레이디였는데, 북한 사람들이 고영희의 아버지가 제주도 출신이라고 알려줬다. 재일교포인 고경택이 북한에 온 후 딸 덕분에 잘 살았다는 이야기를 전한 것이다.

2006년 1월 국정원은 “1913년에 태어나 1999년에 사망한 고경택이 고영희의 아버지다. 제주에서 태어난 고경택은 대일항쟁기 때 일본 오사카로 건너가 히로타(廣田)재봉소 등에서 일하다 북한에 들어가 함경북도 명간군에 정착했다. 북한에 들어간 후 고영희는 ‘영자(英子)’란 이름으로 불리다, 여자 이름에 ‘자’자가 들어가는 것은 일본식이라고 해서 ‘영희(英姬)’로 개명했다”는 요지의 자료를 돌렸다.

김정은이 모계 정통성을 확보하려면 ‘한라산 줄기’를 내세워야 한다. 외할아버지인 고경택이, 우리에게는 아픔이고 저들에게는 무산된 혁명이었을 수 있는 4·3사건의 무대인 제주도 출신임을 강조해, 모계도 혁명가 집안임을 내세우는 것이다. ‘백두와 한라가 하나가 된 인물’은 김정은 우상화를 위한 최고의 선전문구가 된다.

4·3사건은 1948년 대한민국 정부를 세우려 할 때 일어났다. 정부를 세우려면 헌법이 있어야 한다. 헌법을 만들려면 입법부가 있어야 하는데, 헌법 제정을 제1의 목표로 한 의회를 ‘제헌(制憲)의회’라고 한다. 5월 10일 제헌의회 의원을 뽑는 제1대 총선을 실시하기로 하자 좌익들이 남한에서만 유엔이 인정한 정부를 세우기로 한 데 반대해 준동했다.

4월 3일 제주도에서 강한 반발이 터져 나왔다. 제주도에 숨어 있던 김달삼 등 남로당 세력이 봉기를 일으킨 것이다. 1945년 패전한 일본군이 동굴 등에 숨겨놓고 간 무기로 무장한 이들은 제주 각지에 있는 경찰관서를 습격했다. 당시 제주도에는 국방경비대 제9연대가 있었는데 이들은 9연대장 박진경 대령도 암살했다.

그에 따라 군경의 토벌작전도 강화돼, 1만 명 이상이 희생되었다. 이 혼란 때문에 제주도의 5·10선거는 무효가 됐다. 대한민국은 제주도에서만 제헌의원을 뽑지 못하고 출범한 것이다. 이러한 4·3사건과 고경택은 어떤 관련이 있을까.

제주고씨 영곡공파

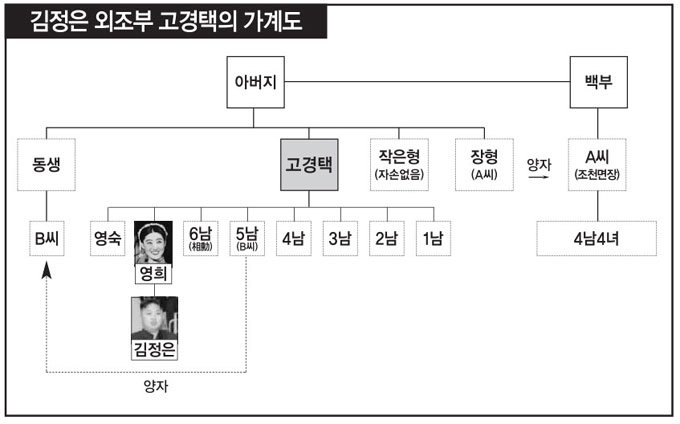

고씨들은 전체 고씨 모임인 고씨종문회 총본부를 제주도에 두고 있다. 제주에서 만난 고씨종문회 총본부의 고시홍 부회장은 “고경택은 내가 종친회장으로 있는 제주고씨 영곡공파가 맞다”고 말했다. 그가 내놓은 영곡공파 족보에는 ‘고경택(高京澤)’이라는 이름이 올라 있었다. 고경택은 1913년 8월 14일생이고, 부인인 청주한씨는 1915년생이다.

1995년쯤 김정일은 정철-정은-여정 남매를 스위스에 외교관으로 가 있으면서 스위스은행에 개설해놓은 40억 달러에 달하는 김정일의 비자금 계좌를 관리하던 고영희의 여동생 고영숙-박남철(본명 리강) 부부에게 보냈다. 그런데 그해 김정남의 친 이종사촌으로 한국에 와 있던 이한영 씨가 한국 언론을 통해 자신을 드러내 큰 충격을 주었다.

당시는 동유럽 공산정권과 소련이 무너진 이후라 북한은 ‘고난의 행군’을 하고 있었다. 위기의식을 느꼈는지 1998년 2월 고-박 부부는 그들의 자녀를 이끌고 미국으로 망명했다. 덕분에 미국은, 스위스은행에 숨겨진 김정일 비밀계좌를 파악해 북한을 더욱 옥죌 수 있었다. 그때 고영숙은 자신의 아버지를 1913년 8월 14일생인 고경택이라고 밝혔는데, 이는 영곡공파 족보 기록과 일치한다.

과거의 족보는 사위 이름은 올려도 딸 이름은 올리지 않았다. 족보는 출생신고가 아니라 각 집안에서 아들 이름을 적어 보내온 단자(單子)를 근거로 작성한다. 영곡공파 족보는 고경택이 4남 가운데 3남이었음을 보여준다. 그런데 고경택보다 열 살 많은 장형 A씨는 아들이 없는 큰아버지의 양자로 가 제주도의 조천면장을 했다고 밝히고 있다. 조천면은 4·3사건 당시 군경과 격렬하게 대치했던 곳이다.

제주도의 행정자료들에 따르면 A씨는 1940년부터 광복이 될 때까지 제8대 조천면장을 했다. 제주 4·3사건위원회는 ‘4·3장정’(전 6권)이란 책을 냈는데, 이 책에는 면장을 한 A씨가 조천면의 중심지인 북촌리에 살았던 것으로 돼 있다. 북촌리는 4·3사건의 실제적인 주모자 이덕구의 출신지이기에 조천면 중에서도 대치 상황이 가장 격렬해 군경의 토벌작전 등으로 400여 명이 희생되었다.

이러한 사실을 밝혀낸 김영중 전 제주경찰서장(71)은 “미안한 이야기지만 해방 직전의 면장은 친일파가 아니면 할 수가 없었다. A씨는 4명의 딸을 둔 듯, 족보에는 4명의 사위 이름이 올라 있다. 그런데 ‘4·3장정’에는 A씨가 18세인 딸을 경찰관에게 시집보냈다는 내용이 있다. 4·3사건 와중에 경찰관을 사위로 맞은 것은 좌익이 아니라는 뜻이다. 고경택 집안은 좌익이 아닐 가능성이 매우 높다.”

4·3사건과 무관한 渡日

고경택의 원뿌리가 좌익이 아닐 수 있다는 사실은 흥미롭다. A씨의 4남4녀는 고영희에게 실제로는 4촌, 족보상으로는 6촌이 된다. 족보는 A씨의 네 아들도 상당히 연로한 상태임을 보여준다. 김영중 씨는 수소문 끝에 A씨의 한 손자가 제주도에서 공직에 있는 것을 알고 통화를 했으나, 면담은 거절당했다고 한다. 김씨는 “내가 현직 경찰관도 아니고, 연좌죄도 폐지됐는데 안 만나겠다는 사람을 더 이상 추적할 수는 없는 것 아니냐”고 말했다.

고영희의 5촌 조카들이 한국에 있다는 사실은 흥미롭다. 김정은이 외조부를 4·3사건의 주모자로 꾸며 어머니 우상화를 시도할 때, 그가 나서주기만 한다면 김정은은 타격을 받을 수 있다. 족보는 고경택이 언제 일본으로 건너갔는지는 밝히지 못하고 있다. 하지만 관계자들의 증언과 북한자료는 하나같이 4·3사건이 일어나기 훨씬 전인 1929년 만 16세 때 일본으로 건너갔다고 했다. “제주는 폭이 좁아 그 정도는 다 알고 있다”는 설명이다.

당시 제주도의 삶은 팍팍했기에 젊은이의 4분의 1 이상이 일자리를 찾아 일본으로 갔다고 한다. 일본으로 간 제주인들은 고향과 연락을 주고받으며 살았다. 족보는 고경택이 청주한씨와 결혼했고, 1935년부터 여섯 아들을 낳은 것으로 돼 있다. 4남까지는 출생연월일이 기록돼 있으나 5남, 6남은 없다. 5남은 후사(後嗣) 없이 사망한 고경택의 바로 아래 동생에게 양자로 보낸 것으로 돼 있다.

여자문제 복잡했던 고경택

영곡공파 사람들은 고경택이 많은 아들을 낳은 청주한씨와는 사별인지 이별인지 헤어지고, 다른 여자와 살았다고 했다. 6남‘ 상훈(相勳)’ 부터는 훗날 이맹인으로 확인되는 다음 부인이 낳은 것이 분명하다는 것이다. 이맹인은 고영희의 친모도 된다. 상훈-영희의 어머니 이맹인은 청주한씨보다 두 살이 많아 고경택과 동갑이다.

일본으로 간 조선인들은 내선일체(內鮮一體) 정책에 따라 법적으로는 일본인과 같은 대우를 받았으나 제2차 세계대전에서 일본이 패배한 후로는 외국인으로 간주됐다. 그때부터 일본은 귀국하지 않은 조선인에 대해 ‘외국인 등록원표’를 만들어 관리했다. 등록원표에 조선식 이름은 물론이고 일본식 이름인 ‘통명(通名)’ 등도 기록했다. 북한 전문매체인 ‘데일리NK’의 고영기 도쿄 지국장은 고경택의 외국인등록원표를 취재한 적이 있다.

“등록원표에는 고경택(高京澤)이 高璟澤(고경택)으로 적혀 있었다. ‘경’자가 다른 것이다. 이는 당시 조선인의 문맹 률이 높은 것과 관련된 것으로 보인다. 한자를 써보지 못한 조선인들은 자기 이름을 한자로 정확히 알지 못해, 일본 공무원들이 ‘이 글자냐’하고 물으면 그냥 끄덕여 다르게 기록됐다는 것이다. 고경택의 통명은 없었다.

그때 이미 고경택은 청주한씨와 헤어졌는지, 부인은 양명녀로 돼 있다가 1959년 이맹인(李孟仁)으로 이름을 바꾼 것으로 돼 있었다. 이것 역시 일본 공무원이 마구잡이로 등록원표를 만들었기에, 이맹인을 양명녀로 잘못 적어놓았다가 이 부부가 북한으로 가기 전에 정정한 것으로 보인다. 고상훈은 이맹인의 아들임이 분명해, 족보와 똑같은 한자로 등록원표에 이름이 올라가 있었다. 그러나 통명은 없었던 듯, 공란으로 돼 있었다.

그리고 항렬자인 ‘훈(勳)’을 넣은 딸이 둘 올라 있었다. 큰딸은 1952년생인 고희훈(高姬勳), 둘째딸은 1955년생인 고혜훈(高惠勳)이었다. 고희훈이 고영희이고 고혜훈이 고영숙이다. 고경택은 창씨개명을 할 때 ‘다카다(高田)’를 성으로 삼은 듯, 고희훈의 통명은 ‘다카다 히메(高田姬)’, 고혜훈은 ‘다카다 메구미(高田惠美)’로 돼 있었다.”

일본에서 좌파 독립운동을 했다는 기록과 증언을 남기지 않은 고경택이 북한식 표현으로는 ‘귀환선’인 북송선을 타고 북한에 간 이유는 무엇이었을까. 관계자들은 고경택의 복잡한 여자관계 때문이라고 설명한다. 집안에 배다른 자식이 많아 이맹인이 낳은 자식만 이끌고 북한으로 갔다는 것이다.

둘째로는 불법 행동을 거론한다. 광복후 고경택은 국교를 회복하지 못한 한국과 일본을 잇는 밀항선 사업을 했는데, 이것이 탄로나 ‘강제퇴거’ 명령을 받았다. 곤란한 처지가 된 고경택은 북한행을 택했다. 고경택이 먼저 북한으로 가고 이어 이맹인이 자녀를 이끌고 1962년 10월 21일 제99차 귀환선을 탄 것으로 돼 있다. 그때 고영희는 만 10세였다. 일본 주간지 ‘아에라’는 북한으로 가기 전 고경택 가족이 살았던 곳이 ‘오사카 이쿠노(生野)구 이카이노 1-16’이라고 보도한 바 있었다.

다카다 히메→고영자→고영희

1973년 3월호 ‘조선화보’(조총련 발행)는 ‘고영희의 아버지 고경택은 제주도에서 뱃사공의 3남으로 출생하여 1929년 일본 오사카로 건너가 히로타(廣田) 재봉소에서 일하다 실직한 뒤 가족들과 함께 귀국선을 타고 함경북도 명간군에 정착하여 명간화학공장에서 생필직장 으로 근무했다’는 요지의 기록을 남겼다. 그런데 북한에 간 고경택은 임씨 성을 가진 여자와 살며 다시 자녀를 얻었다.

북한으로 간 ‘째포’들은 이름을 자주 바꿨다. 다카다 히메는 ‘고영자’로 불렸다. 고영자는 평양음악무용대학 무용과를 마치고 1971년 만수대예술단에 들어가 고영희로 이름을 바뀐 뒤인 1972년 고용희란 이름으로 공훈배우가 되었다. 다카다 메구미라는 통명을 가진 여동생은 고영숙이 되었다. 오빠인 고상훈만 항렬자를 따라 고동훈으로 개명했다.

고영희가 잘나가던 시절인 1990년대 초 고동훈은 ‘박칠성’이라는 가명으로 스위스 주재 북한대사관에 나와 근무했다. 북한 외교관 출신의 탈북자 고영환 씨는 “그때 박칠성을 본 적이 있는데, 북한 외교관들이 그에게 많이 굽신거렸다. ‘김정일의 가족이다. 집안 사람이다’라고 하는 이야기를 들은 적이 있다”고 말했다.

‘조선화보’의 보도가 있은 1973년 고영희는 만수대예술단 일원으로 일본을 방문했다. 그때 21세의 일본 출신인 고영희는 예술단의 중심인물로 소개돼 많은 사진이 찍혔다. 그 무렵 고영희는 김정일의 눈에 띄어 김정일의 여인이 됐다. 김정일 집안의 안주인이 된 고영희는 1991년 정철-정은 형제를 데리고 정일선이란 이름의 가짜 여권으로 일본 도쿄의 디즈니랜드를 방문했다. ‘김정일의 요리사’란 책을 낸 후지모토도 ‘고영희는 일본 본토와 홋카이도를 잇는 세이칸 터널 등을 다녀왔다. 디즈니랜드가 재미있었다’고 이야기한 적이 있다고 했다.

고영희 환갑 그냥 넘겨

고영희가 김정일과 가족을 만들기 전인 1980년 김정일은 성혜림이 낳은 김정남을 스위스에 보내놓고 있었다. 1982년 모스크바에 있다가 김정남을 찾아온 이종사촌 이한영은 미국으로 가는 여권을 만들어달라고 한국대사관을 찾아갔다가, ‘조용히 한국으로 모셔졌다.’이한영 씨는 1995년 한 언론사를 찾아가 자신의 정체를 밝혔고 3년 후 스위스에서 정은(당시 가명은 박은) 남매를 돌보던 고영숙 가족이 미국으로 망명했다.

그 난리가 났는데도 김정일은 정은 남매를 2000년까지 스위스에 체류하게 했다. 정남도 스위스에 있었다. 이에 대해 김정남은 일본 도쿄신문의 고미(五味) 기자와 주고받은 e메일에서 “같은 스위스에 살았지만 나는 제네바, 그들은 베른에 있어 만나지는 않았다”고 밝한 바 있다.

고영숙의 가족이 사라지고 미국이 스위스은행의 김정일 계좌를 조사하자 고영희는 상당한 압박을 받았다고 한다. 그 때문인지 뇌경색 등을 앓다가 2004년 사망했다. 그러자 스위스에 외교관으로 나와 있던 오빠 고동훈도 바로 유럽의 한 나라로 망명해버렸다.

정리하면 김정은은 곁가지이고, 째포의 아들이며 공화국을 배신한 탈북자를 가족으로 둔 사람이다. 백두혈통도 거짓이지만 한라혈통도 만들기 어렵다. 한국과 일본의 관계기관은 계속해서 고경택에 대한 정보를 입수하고 있어 외조부를 잘못 띄웠다간 망신당하기 십상이다. 지난 6월 26일은 고영희의 환갑이었다. 김일성 탄생 100주년으로 강성대국 진입의 해로 선포해놓은 올해 어머니의 환갑을 맞았으면, 대대적으로 경축할 만도 한데 그냥 지나갔다. 고영희를 띄우기에는 너무 약점이 많다고 판단했기 때문일까.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)