- 돈을 물 쓰듯 써보는 것. 자본주의 사회에 살고 있는 서민들의 공통된 바람일 것이다. 조선시대에도 사치와 낭비를 일삼던 족속이 있었다. 충격적인낭비벽으로 사회를 떠들썩하게 했던 탕자들의 성장과 몰락은 그 자체가 한편의 드라마다.

하지만 간절하게 바라면, 하늘이 보답하기도 한다. 나는 김윤식(金允植, 1835~1922)의 문집을 읽다가 내 기대에 꼭 들어맞는 인물을 발견했다. 김윤식은 알 만한 사람은 다 아는 유명 인물이다. 구한말 한문학의 대가요, 정치가인 것. 다만 그의 이름 앞에는 ‘친일파(親日派)’라는 관사가 붙는다. 한일합방 당시 일제가 주는 자작(子爵)의 작위와 은사금(恩賜金) 5만원을 받았던 것이다.

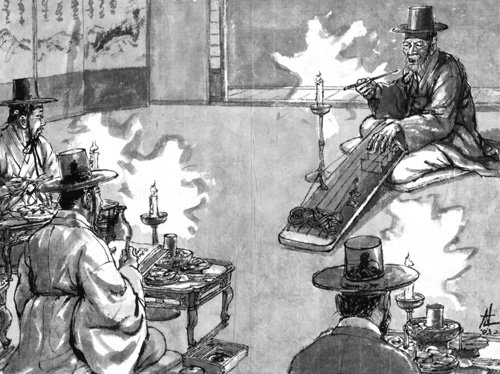

그의 문집 ‘운양집(雲養集)’에 ‘금사이원영전(琴師李元永傳)’이란 작품이 있는데 주인공 이원영(李元永)이 바로 별감이다.

유흥계 누빈 탕자

이원영과 함께 다룰 인물이 둘이 있다. 실존 인물도 아니고 별감도 아니지만, 유흥계를 누볐던 탕자라는 점에서 동일한 인물이다. ‘이춘풍전(李春風傳)’의 이춘풍과 ‘게우사’의 무숙이다. 이들은 오로지 소비와 유흥으로 일생을 보낸 인물이다. 이들을 통해 나는 탕자(蕩子)의 전형을 말해보고자 한다. 우리는 흔히 남성에 한하여 탕자란 이름을 붙이며, 또 그들이 어떻게 탕자가 되는지 너무나 잘 알고 있다. 그런데 도대체 이 탕자는 언제부터 우리 역사에 등장하는가? 이 점을 동시에 살펴보기로 한다. 나는 이 두 소설의 일부를 자료로 가끔 인용해왔는데, 사실 감질나는 일이었다. 이제 본격적으로 한번 다루어 보고자 한다. 먼저 김윤식의 ‘금사이원영전’부터 살펴보자.

김윤식은 30세인 1864년 진사시에 합격한 뒤 10여 년 동안 대과(大科)를 보지 않는다. 그는 대원군이 하야하고 고종이 친정을 시작한 이듬해(1874년)에야 대과에 합격하고 이후 출세 길을 달린다. 그가 이원영을 만난 때는 진사시 합격 2년 뒤인 1866년(병인년)이다. 그는 서울에 있을 때 금객(琴客)을 따라 노닐다 종종 그들이 금사 이원영을 칭송하는 소리를 듣곤 했다. 왜 서울을 표나게 내세우느냐 하면, 그의 원래 집은 경기도 광주이기 때문이다. 1866년 봄 김윤식은 건원릉(健元陵) 참봉으로 있었다. 건원릉은 양주에 있는 조선 태조의 능이다. 능참봉이란 별 소임이 없어 무료해하던 중 어떤 사람이 이 고을에 거문고의 명인이 있으니, 불러보는 것이 어떠냐고 하는 것이었다.

그 사람을 불렀더니, 풍채가 좋은 백발노인이었다. 그런데 앞을 보지 못했다. 김윤식은 “이곳에는 무엇이 있고, 이곳에는 무엇이 있다”는 식으로 점잖게 안내를 한 뒤 성과 이름을 물었다. 그런데 그가 다름아닌 젊은 날 귀가 따갑도록 들었던 거문고의 명인 이원영이 아닌가.

“나는 노인장께서 저 세상의 분이리라 생각했는데, 뜻밖에도 이곳에 계시는군요?”

김윤식의 말에 노인은 자신의 평생을 늘어놓았다. 그에게 거문고를 주자, 거문고를 안고 석상처럼 꼼짝을 않더니, 노래를 지어 부르기 시작했다.

이 몸이 어인 몸고?동궁마마 가까이 모시던 몸이라네.이 거문고는 어떤 거문고인고?세자께서 즐거워하시던 거문고라네.꽃다운 젊은 세월 머물지 않아이내 몸은 떠돌이가 되었다오.거문고여, 거문고여!누가 너를 알아줄까?

노래가 끝나자 한바탕 거문고를 타는데, 그 소리에 눈물을 떨구지 않는 사람이 없었다. 김윤식이 제안을 하였다.

“노인께서는 이제 늙으셨습니다. 세상에 다시 이름을 떨칠 수가 없으니, 내가 노인장을 위해 글을 써서 영원히 전해지게 해보지요.”

김윤식은 이원영의 평생사를 듣고 이것을 전(傳)으로 남긴다. 이것이 ‘금사이원영전’이다. 영원히 전해질지 아닐지는 모르겠으되, 어쨌든 지금 이 글을 보고 필자가 글을 쓰고 있으니, 김윤식의 의도가 과히 틀린 것은 아니리라. 이제 이원영의 이력을 쫓아가보자.

이원영의 초명은 원풍(元豊), 자는 군보(君甫)였다. 그의 가계는 10대조 이래로 모두 거문고를 배운 집안이었고, 이원영의 대에 와서 더욱 이름을 떨치게 되었다. 이런 집안 내력을 가진 이원영은 과연 어떤 인물이었던가? 김윤식의 말을 직접 인용해보자.

그는 타고난 성품이 호탕하고, 놀기를 좋아하여 집안을 돌아보지 않았다. 나이 열일곱에 액정서 별감이 되어 좋은 옷을 입고, 여러 소년들과 어울려 기방에서 놀았다.

그 다음 일이야 뻔하지 않은가? 아리따운 기생들이 그의 주위에 모여들었고, 그의 거문고에 맞추어 노래를 부르는 사람이 줄을 섰다. 기생들은 그를 흠모하였다. 다시 이원영의 행태를 보자.

기생들이 눈길을 주며 이원영이 자신을 한번 돌아보아주기를 바라니, 이원영은 돈을 아끼지 않고 널리 그들의 환심을 사는 데 힘썼다. 이 때문에 여러 논다니 사내와 계집이 혀를 차면서 ‘이별감이 제일’이라고 하는 것이었다.

호탕하고 기방에서 기생들과 어울려 놀며, 돈을 물 쓰듯 하는 것이야말로 과연 유흥의 주역인 별감의 전형이 아닌가?

이원영의 좋은 시절은 계속된다. 익종(翼宗)의 대리청정(代理聽政) 시기에 그는 익종의 부름을 받는다. 익종은 순조의 아들 효명세자(孝明世子)를 가리키는데 그는 순조 27년 2월부터 순조 30년 5월까지 부왕을 대신해 대리청정을 하고 있었다. 익종은 이원영이 거문고에 능하다는 말을 듣고 중희당(重熙堂)으로 불렀고, 그는 빼어난 연주로 우울한 세자의 마음을 풀어주었다.

그러나 이도 잠시였다. 원래 서울 시정을 쏘다니던 왈짜가 지엄한 궁중에서 지존지귀(至尊至貴)한 세자를 모셔두고 연주라니, 미칠 노릇이었을 것이다. 장승업이 그랬듯 그도 바깥세상의 음악이 그리워졌다. 그는 병이 들었노라 핑계를 대고 궁궐을 나와 다시 예전처럼 방탕한 삶으로 돌아갔다. 거문고 연주는 오묘한 경지로 진보하여, 당대의 일류 벼슬아치들이 다투어 그를 불러 연주를 들었다.

막 내린 호시절

권세가들은 오묘한 거문고의 음률을 선사한 이원영에게 내사 별제(內司別提), 경복궁 위장(景福宮衛將) 등의 벼슬을 주어 보답했다. 내사 별제는 내수사 별제(內需司 別提)를 말한다. 내수사는 왕의 개인 재산을 관리하는 곳으로 수입이 많은 알짜배기 자리인 것이다. 그는 자급(資級·벼슬아치의 위계)도 올라, 마침내 자헌대부(資憲大夫)에 이르렀다. 자헌대부라면 정2품의 품계다. 물론 정2품의 품계를 받는다 해서 그가 무슨 실권을 쥔 것도 아니고, 그 자급으로 실권이 있는 관직에 나아간 것도 아니지만, 어쨌거나 일개 금사(琴師)로서 비록 이름뿐이기는 하지만 양반이 아닌 부류로서 오를 수 있는 최고의 자급까지 올랐던 것이다. 이 모든 것이 그의 연주를 사랑했던 공경가(公卿家)들의 힘이었다.

이원영의 좋았던 시절도 저물기 시작한다. 중년이 되자 그는 창의문(彰義門) 밖의 경치가 좋은 곳에 집을 짓고, ‘일계산방(一溪山房)’이란 편액을 걸었다. 연주 현장에서 은퇴하고 거문고 교사가 된 것이다. 교사로서도 그는 빼어난 사람이었다. 그의 지도를 한번 거치면 누구나 탁월한 연주자가 되었기 때문에 배우려는 사람이 다투어 그를 찾았다. 그러나 살림살이는 궁핍하여, 얼마 안 가 집안이 기울게 되었다. 부자가 가산이 기울면 하는 일이 무엇인가? 당연히 도시를 떠나고 집을 줄인다. 그는 수원부(水原府)의 송산촌(松山村)이란 곳으로 집을 옮겨 오막살이를 짓고 자손을 가르치며 농사를 지어 자급하였다.

점차 나이가 들자, 눈이 침침해졌고 이내 사물을 구분할 수가 없게 되었다. 거의 장님이 된 그가 바깥출입이 용이할 리가 없다. 김윤식은 ‘성시(城市)’에 족적이 미치지 않은 것이 거의 1기(紀)라고 적고 있다. 12년이란 말이다. 그는 서울의 화류계로부터 완전히 잊혀진 사람이 되었다. 평소 그의 이름을 알던 사람도 그를 아득히 옛사람(古之人)인 양 아득히 여기게 되었다. 이원영은 늙어 쓸모없는 몸이 되었고, 게다가 흉년이 들어 살림이 더욱 궁박해졌다. 아내 또한 등이 굽은 꼬부랑할미가 되었다. 옛날 생각이 나지 않을 수 없다. 김윤식이 그리는 탕자의 회개를 보자.

이원영은 옛날 일을 떠올렸다. 자기 하고 싶은 대로 이름난 기생을 첩으로 들여앉히고 집안 일일랑 돌아보지 않으며, 재산을 기울여 기생의 욕심을 채워 주었다. 아내만 혼자 온갖 고생을 하며 집안을 추슬러나갔다. 집안 재산이 마침내 거덜이 나자, 기생첩은 떠나갔고 아내만 남아 자신의 옷이며 밥을 챙겨 주었다. 이제 가난해지니 속으로 후회가 끌어올랐으며, 아내에게 몹시 부끄러웠다.

탕자는 낭비와 도박, 유흥으로 재산을 탕진한다. 그리고 결정적인 것은 여자관계다. 이원영은 최근까지 적용되었던, 아니 지금도 적용되는 탕자의 법칙에 따라 화류계의 반반한 여자를 첩으로 끌어들였던 것이다. 이후 이 몰락의 공식은 비정할 정도로 정확하게 작동한다. 여자는 돈을 보고 온 것이며, 돈을 빨아내기에 전력을 투구한다. 마침내 돈이 바닥 났고, 여자는 냉혹하게 떠났다. 아리따운 기생들 사이에서 평생을 보낸 그에게 남은 여성은 허리가 꼬부라진 늙은 아내뿐이다. 비로소 아내에게 미안한 생각이 든다. 그러나 이제 어쩔 도리가 없다.

이원영의 아내는 어떤가? 평생 투계장, 도박장, 풍류마당을 쏘다니다가 이제 황량한 산골 구석에서 장부의 뜻을 굽히고 사는 남편을 보니 안쓰럽다는 생각이 들었다. 하지만 달리 생각해보니, 이제야 자신의 남편이 되었다. 청춘에 남남처럼 지냈던 부부가 늘그막에 머리를 맞대고 서로 의지해 살 수 있게 된 것은 도리어 다행이었다. 조선시대 여성으로서 이원영의 아내에게 아마 다른 생각이 있을 수가 없었을 것이다.

늙어서 알게 된 부부의 즐거움

이원영의 집안은 휑뎅그렁했다. 오로지 거문고 하나가 있을 뿐이었다. 가을날 밤이 깊어 나뭇잎이 쓸쓸히 뜰에 떨어지면 늙은이는 일어나 거문고를 뜯고 거기에 맞춰 노래를 불렀다. 아내 역시 평생 거문고 소리에 귀가 익었는지라 옆에서 연주를 비평했다. 그 즐거움도 보통이 아니었다. 이원영은 말한다. “늙어서야 비로소 부부의 즐거움을 알게 되었소.”

‘이원영전’은 이렇게 끝난다. 물론 김윤식은 한마디 경계하는 것을 잊지 않는다.

이 세상에 경박하고 놀기를 좋아하며 비단옷을 베옷인 양 천히 여기는 자가 하루아침에 이원영 늙은이 처지가 되지 않을 줄 어찌 알겠는가? 이 전을 보는 사람은 아마도 느낌이 있을 것이다.

김윤식은 점잖은 고문작가였다. 따라서 이원영을 묘사하는 방식도 점잖다. 그러나 이원영이 얼마나 호사스럽고 방탕한 생활을 했을 것인지를 짐작하기란 어렵지 않다. 그런데 이런 일이 이원영만의 일이겠는가? 주색잡기에 몰두하면 패가망신하는 확률이 높다. ‘확률이 높다’고 하고 ‘반드시’라고 말하지 않는 것은 그 관계가 필연적이지는 않기 때문이다. 어쨌거나 확률이 높으니, 이원영의 일이 이원영만의 일일 수는 없다.

이제 소설을 들어보자. 먼저 19세기에 널리 읽혔던 ‘이춘풍전’을 들어본다. 여기서 19세기란 것은 지금 남아 있는 소설이 19세기에 필사되었다는 것을 뜻한다. 실제 창작 시기는 그 이전으로 소급될 것이다. ‘이춘풍전’은 ‘춘향전’ ‘흥부전’ 등 몇몇 고전소설과 함께 현대에도 알려진 꽤나 유명한 작품이다. 명절이면 ‘마당놀이’라는, 전에 본 적이 없던 장르로 공연되기도 하는 작품이다. 방탕한(그리고 어리석은) 남편(남성)과 똑똑한 아내(여성)란 대립적 구조를 갖고 있기 때문에 페미니즘의 시대에 더욱 환영을 받는 것인지도 모르겠다. 하지만 이 소설은 19세기의 사회문제를 다룬 것이다. 남녀의 대립은 차라리 부차적이다.

18, 19세기가 되면 조선사회는 경제적으로 전에 비해 여유가 생긴다. 자연히 소비가 늘고, 유흥적인 분위기가 형성된다. 시정에 기방과 술집, 외식업이 생겨나는가 하면, 여성이나 남성의 복색이 화려해지는 것도 이 무렵부터다. 이 지점에서 소비하는 인간, 유흥하는 인간이 등장한다. ‘이춘풍전’의 이춘풍 역시 소비하는 인간, 유흥하는 인간의 전형이다.

이춘풍은 서울 다락골 출신이다. 이것으로 보아 그는 아마도 서리층(書吏層)일 것이다. 다락골은 인왕산 아래 누각동(樓閣洞)을 말하는데, 이곳은 양반보다는 서리들이 많이 살던 곳이다. 또 이춘풍이 평양 장삿길에 서슴없이 나서는 것을 보면 그는 분명 양반은 아니다.

이춘풍의 아버지는 ‘장안의 거부(巨富)’였다. 외아들로 자라난 이춘풍은 부모가 너무나 사랑한 나머지 ‘교동(驕童)’ 즉 교만한 성품의 아이가 된다. 소설적 설정이지만, 춘풍의 부모는 춘풍을 남기고 구몰(俱沒)한다. 삼년상을 마치자 달리 할 일이 있을 수가 없다. 외아들이라 말리는 형제도 없다. 그는 과연 무엇을 했던가?

춘풍이 망극하여 삼상(三喪)을 마친 후, 강근지친(强近之親)이 없어 춘풍을 경계할 이 없으매, 춘풍이 오입하여 하는 일마다 방탕하고, 세전지물 누만금(世傳之物 累萬金)을 남용하여 없이할 제, 남북촌(南北村) 오입쟁이와 한 가지로 휩쓸려 다니며 호강하며 주야로 노닐 적에, 모화관(慕華館) 활쏘기와 장악원(掌樂院) 풍류(風流)하기, 산영에 바둑두기 장기 골패 쌍륙(雙六) 수투전(數鬪?) 육자배기 사시랑이 동동이 엿방망이 하기와, 아이 보면 돈주기, 어른 보면 술대접하여, 고운 양자 맑은 소리, 맛 좋은 일년주(一年酒)며 벙거짓골 열구지탕 너비할미 갈비찜에 일일장취(日日長醉) 노닐 적에, 청루미색(靑樓美色) 달려들어 수천금을 시각에 없이하니, 천하 부자 석숭(石崇)인들 그 무엇이 남을손가. 티끌같이 없어지고 진토(塵土)같이 다 마른다. 전에 놀던 청루미색 나를 보면 헤어진다.

이춘풍이 하는 일이란 오로지 돈을 쓰는 일이다. 돈을 없애는 주된 종목은 첫째 도박이다. 바둑두기 이하 장기 골패 쌍륙 수투전은 18세기 이래 비상하게 유행했던 도박의 종목과 도박의 방법들이다. 그 다음이 기방 출입이다. ‘고운 양자, 맑은 소리’라고 했으니, 이건 기생이 노래를 부르는 기방이 틀림없다. 음식도 일년주 벙거짓골 열구지탕 너비할미(너비아니의 오기인 듯) 갈비찜 등 사치스럽다. 돈을 날릴 수 있는 결정적인 방법은 기생에게 홀리는 것이다. 청루의 미색이 달려들어 수천금을 시각에 없이한다고 하지 않는가? 이춘풍은 뒷날 평양에 가서 다시 한번 고비용(高費用)의 실습을 하게 된다.

돈 떨어진 탕자의 말로

이춘풍 수중에 돈이 떨어진다. 돈 없는 탕자가 돌아갈 곳은 어딘가? ‘가빈(家貧)에 사현처(思賢妻)’라는 오래된 말을 되새기며 집으로 돌아온다. 돌아온 탕자 남편을 아내는 어떻게 할 것인가? 남편·아버지·아들이 아내·어머니·딸에게 절대적인 우위에서 권위를 행사하던 조선시대가 아닌가? 아내는 돌아온 탕자-가장을 쫓아낼 수가 없다. 애써 충고한다. 단락에 번호를 붙여 살펴보자.

(1) 여보소. 내 말 듣소. 대장부 되어나서 문무간(文武間)에 힘을 써서 춘당대(春塘臺) 알성과(謁聖科)에 문무(文武) 참예(參預)하여, 계수화(桂樹花)를 숙여 꽂고 청라삼(靑羅杉) 떨쳐 입고 부모 전에 영화 뵈고, 후세에 이름 내어 장부의 사업을 하면, 패가를 할지라도 무엄치나 아니할고? 그렇지 못하면 치산(治山)을 그치 말고 농업을 힘써서 자식에게 전장(傳庄)하고 내외가 종신토록 환력평생하게 되면, 그도 아니 좋을손가.

(2) 부귀공명 마다하고 이녁이 어찌 굴어 부모의 세전지물(世傳之物) 일조일석(一朝一夕) 다 없애고, 수다(數多)한 노비 전답 뉘에게다 전장하고 처자를 돌아보지 않고, 주지탐색(酒池貪色) 수투전(數鬪?) 주야로 방탕하여 저렇듯이 되었으니 어이하여 사잔말고.

(3) 마오 마오, 그리 마오. 주색잡기(酒色雜技) 좋아 마오. 자고로 오입한 사람 뉘 아니 탕패(蕩敗)한가. 내 말 잠깐 들어보소. 미나릿골 이패두(李牌頭)는 청루(靑樓) 미색(美色) 즐기다가 나중에 신세 글러지고, 동문 밖의 오패두(吳牌頭)도 투전(鬪?) 잡기(雜技) 즐기다가 말년에 걸인 되고, 남산골 화진이도 소년의 부자로서, 주색 잡기 즐기다가 늙어서 그릇 죽고, 모시전골 김부자도 술 잘 먹고 허랑하기 장안에 유명터니, 수만금을 다 없애고 기름장사 다니네. 일로 두고 볼지라도 주색잡기 다시 마오.

그러나 이춘풍은 이런 가치를 추구하지 않고 (3)에서 열거된 주색잡기로 생을 보내는 사람이다. 이춘풍은 변명한다.

자네 내 말 들어 보소. 사환 대실이는 술 한 잔을 못 먹어도 돈 한 푼을 못 모으고, 이 각동이는 오십이 되도록 주색을 몰랐어도 남의 집 사환을 못 면하고, 탑골 북동이는 투전 골패 몰랐어도 수천금을 다 없애고 굶어 죽었으니, 일로 볼작시면 주색 잡기 하다가도 못사는 이 별로 없네. 자네 차차 내 말 잠깐 들어보소. 술 잘 먹는 이태백(李太白)도 로자작(?횚酌) 앵무배(鸚鵡杯)로 백년 삼만 육천일 일일수경삼백배(一日須傾三百杯)에 매일 장취(長醉)하였대도 한림학사(翰林學士) 다 지내고, 자골전 일손이는 주색 잡기 하였어도 나중에 잘 되어서 일품(一品) 벼슬 하였으니, 일로 볼지라도 주색 잡기 좋아하기 남아의 상사로다. 나도 이리 노닐다가 일품 벼슬하고 이름을 후세에 전하리라.

“딴소리하면 비부지자(婢夫之子)”

그럴듯하지 않은가? 성실한 사람이 반드시 잘사는 사회는 아닌 것이다. 적게 소비하고 많이 저축한다면 돈을 모을 수 있다. 그러나 그것은 삶의 과정이 지극히 단순하다는 것을 전제한다. 만약 건강을 잃는다면, 아내나 남편이 죽는다면, 전쟁이 난다면 등등 재산 축적을 방해하는 요인은 수십 가지도 넘는다. 어쨌거나 탕자의 변명에도 일말의 설득력은 있는 것이다. 이 점은 뒤에 다시 따져보기로 하자.

이춘풍은 이런 말로 아내의 입을 막고 다시 가산의 탕진에 매진한다. 결과는 자명하다. 그는 ‘조석(朝夕)을 이룰 수 없을 정도로 가산을 탕진’한다. 그제야 완전히 집으로 돌아온다. 아내에게 사과를 하고 지성으로 빌며, 가장의 권한을 포기한다. 아내가 근고하여 돈을 모아도 옛버릇이 나서 낭비할 줄 어떻게 아느냐고 하자, 이춘풍은 맹세하는 문서를 써준다. 아내가 당신의 성격상 문서의 내용을 준수하지 않을 수 있다고 침을 놓자, 춘풍은 “이후로 달리 딴소리를 하면 비부지자(婢夫之子)”라는 치욕적인 내용의 문서를 다시 써준다. 아내는 문서를 챙겨쥐고 과연 근검 절약으로 유족한 살림을 이룬다.

탕자가 늘 그러하듯, 이춘풍은 곤경을 벗어나자 딴 생각이 들었다. 호조 돈 2000냥을 빌려 평양으로 장사를 떠나려 한다. 아내가 평양을 색향(色鄕)이라 “돈 많고 허랑한 사람 세워두고 벗긴다”면서 옛날 이춘풍이 써준 문서를 들이대고 만류하자, 이춘풍은 그 동안 억눌러두었던 가장으로서의 권위를 세운다. “천리 원정(遠征) 장삿길에 요망한 계집년이 잔말을 하니, 이런 변 또 있는가?”

소설의 작자는 이 말고 함께 이춘풍이 아내를 다루는 손속을 이렇게 묘사한다. “어질고 착한 아내 머리채를 선전시전 비단 감듯, 상전시전 연줄 감듯, 사월 초파일 등대 감듯, 뱃사공의 닻줄 감듯, 휘휘칭칭 감아 쥐고 이리 치고 저리 친다.” 아아, 끔찍한 가정폭력이여, 그 뿌리가 깊기도 하구나.

그 다음은 다 아는 얘기다. 춘풍은 평양 기생 추월(秋月)에게 홀려 장사밑천을 다 날린다. 추월이 춘풍의 밑천을 들어먹는 솜씨가 다양하기 짝이 없다.

통한단 쌍문초(雙紋?) 도리(桃李) 불수(佛手) 능라단(綾羅緞), 초록 저고리감 날 사 주오. 은죽절 금봉채 갖은 노리개 날 해 주오. 두리소반, 주전자, 화로, 양푼, 대야 날 사 주오. 동래반상(東萊飯床), 안성유기(安城鍮器), 구첩반상, 실굽다리 날 사 주오. 요강, 타구, 새옹, 남비, 청동화로 날 사 주오. 백통대, 은대, 금대, 수북 담뱃대 날 사 주오. 문어, 전복, 편포 안주하게 날 사 주오. 연안(延安) 배천(白川) 상상미(上上米)로 밥쌀하게 팔아 주오. 동래 울산 장곽(長藿) 해의(海衣) 날 사 주오.

기방을 이용한 손님이 어떻게 대가를 지불했는가에 대해서는 연구된 바 없다. 다만 기생이 자신과 살림을 차린 손님을 털어먹는 방식은 위와 같은 것이다. 아니, 지금도 그렇지 아니한가? 젊고 아름다운 여성과 딴살림을 차린 돈 많고 늙은 남성이 과연 어떻게 그 여성을 붙잡아둘 것인가? 옷과 살림과 집을 사준다. 옛날이나 지금이나 이 쪽 방면은 바뀐 것이 별로 없는 것같다. 돈을 다 털린 이춘풍은 급기야 추월이 집의 사환이 된다.

‘이춘풍전’의 후반부는 여성들에게 통쾌한 이야기다. 춘풍의 아내는 기지로 평양감사의 비장(裨將)이 되어 평양으로 가서 추월을 징치하고 돈을 되찾는다. 이춘풍은 덤으로 찾아온다. 물론 정말로 회개한 이춘풍이다.

잠시 평양 기생 이야기를 해보자. 문헌을 보건대, 평양 기생은 서울 기생과 생리가 사뭇 다른 것으로 여겨지는데, 이 역시 연구된 바 없다. 다만 평양 기생에게 상인들이 장사밑천을 날렸다는 이야기가 더러 전해져온다. 이능화(李能和)의 ‘조선해어화사(朝鮮解語花史)’를 보면, 평양 기생에게 홀린 상인 이야기가 몇 있는데, 첫 번째 것을 들면 이러하다. 남쪽 지방의 한 상인이 배에 생강을 싣고 평양으로 떠났다가 평양 기생에게 홀려 생강을 몽땅 날리고 기생에게 쫓겨났다. 깨고 나니 이런 허망한 일이 없다. 그 심정을 시로 읊었다.

멀리서 보니 말(馬) 눈깔 같고,가까이서 보니 고름주머니 같네.두 볼에는 이(齒)가 하나도 없는데,배 한 척에 실은 생강을 죄다 먹어 치웠네.遠看似馬目, 近視如濃瘡兩頰無一齒, 能食一船薑

눈치 빠른 독자들은 무엇을 두고 하는 소리인지 짐작이 가실 것이다. 평양 기생이 상인의 주머니를 터는 솜씨가 기가 막히지 아니한가.

‘이춘풍전’보다 더한 소비와 유흥으로 일생을 보낸 탕자는 소설 ‘게우사’에서 볼 수 있다. ‘게우사’의 주인공은 무숙이다. ‘게우사’는 판소리 사설이 소설로 정착된 것이다. 대개 18세기이면 소설의 얼개가 완성되어 있었고, 현재 우리가 읽을 수 있는 작품은 19세기 후반에 필사된 것이다.

먼저 소설의 줄거리를 간단히 요약해 두자. ‘이춘풍전’이야 다 아는 소설이지만, 이 작품은 아직은 아무래도 낯설기 때문이다. 서울 장안의 갑부 무숙이는 사치와 유흥으로 사십 평생을 보낸 사람이다. 이런저런 놀음으로 평생을 보낸 터라, 이제 흥이 나지 않는다. 일품요리도 매일 먹으면 빈자(貧者)의 소찬(素饌)과 다름이 없다. 사치와 유흥도 일상이되면 전혀 즐겁지 않다.

무숙이는 최후로 한판의 놀음을 벌인 뒤 자신의 유흥과 오입을 끝내고 착실한 사람이 되기로 결심한다. 이 엉뚱한 선언에 말리는 왈짜, 찬동하는 왈짜간에 논란이 일고 과연 어디서 최후의 한판을 펼칠 것인가를 고민하는 중, 군평이란 왈짜가 평양 기생 의양이가 화개동(花開洞)에 기방을 열었는데, 천하절색이라고 하여 거기로 가기로 한다. 무숙이는 의양을 보자, 그 자리에서 반해 의양을 첩으로 들여앉히기로 결심한다. 의양이 거절하자, 무숙이는 집에 돌아와 절절한 연서(戀書)를 보내어 의양의 마음을 사로잡고, 마침내 그녀와 딴살림을 차린다.

평생을 유흥판과 오입으로 보낸 무숙이가 의양과 살림을 차리기로 한 뒤 벌인 일은 무엇인가? 우선 내의원(內醫院) 소속 기생인 의양을 면천(免賤)시키기 위해 엄청난 돈을 들인다. 그리고 의양과의 살림집을 호사스럽게 마련하고 오로지 돈 쓰는 일로 나날을 보낸다.

십만냥 들인 유산놀음

의양은 이런 생활을 보내다가 무숙이 몰락하면 원망이 자기에게 돌아올 것이라 고민한다. 그래서 자기도 평양과 한양성에서 돈 잘 쓰는 인간을 보았지만, 당신처럼 굉장한 사람은 처음 보았다고 비꼬면서 추켜세우자, 무숙이는 곧이듣고 자신이 얼마나 돈을 잘 쓰는 사람인지 자랑한다.

무숙이는 장악원의 악공(樂工)과 온갖 음악인을 다 불러 서울 근교의 경승지를 돌아다니며 십만 냥 이상을 들인 거창한 유산(遊山)놀음을 벌인다. 이어 의양이에게 자랑하기 위해 배를 새로 만들어 선유(船遊)놀음을 벌인다. 이 역시 판소리 광대를 비롯한 온갖 연예인을 다 불러모으고 유산놀음 이상 가는 비용을 들인다.

의양은 무숙의 아내와 몰래 모의한 뒤 그를 길들이기로 작정한다. 의양은 종 막덕이와 무숙의 친구 별감 김철갑 등의 협조로 무숙의 재산을 남김없이 빼돌린다. 이 과정에서 종 막덕이를 시켜 온갖 곳에서 무숙이의 빚을 요구하더라 하고, 그것을 빌미로 재산을 빼돌려 감춘다. 무숙은 결국 알거지가 되어 본가로 돌아가 품팔이 노동을 한다. 무숙의 품팔이 노동자 노릇은 결국 돌고 돌아 의양의 집에서 중노미 노릇을 하는 것으로 낙착된다. 여기서 무숙은 의양의 계획에 따라 온갖 수모를 겪는다. 최후에 의양이는 무숙의 친구 별감 김철갑과 짜고 무숙이 보는 데서 농탕질을 치는데, 무숙은 이 둘을 죽이고자 하여 비상을 푼 물을 끓인다. 무숙이 비상물을 달이는 것을 보고, 의양은 모든 일이 무숙을 개과천선시키고자 한 의도적인 각본이었음을 털어놓는다. 이하는 낙장이라 알 길이 없지만, 무숙은 아마도 새 사람이 되었을 것이다.

어떤가, ‘게우사’와 ‘이춘풍전’은 슬기로운 아내가 낭비적 남편을 길들인다는 동일한 주제에 유사한 플롯을 갖고 있다. 아내가 남편을 회개시킨다는 설정은 사실 비현실적인 것이다. 하지만 두 소설은 조선 후기 사회의 진실을 담고 있다. 무엇보다 두 이야기는 철저히 소비적 유흥적인 인간을 다루고 있는 것이다.

나는 그들의 회개에는 관심이 없다. 아내가 남편을 회개시켰다는 소설의 설정에도 물론 관심이 없다. 오로지 관심이 있다면, 이춘풍과 무숙이 같은 소비적이고 유흥적 인간이 출현했다는 사실이다. 무숙이의 사치스런 모습을 보자. 무숙이가 기방에서 자신이 이제 화류계 출입을 그만두겠노라고 맹세하러 가는 길이다. 옷차림을 보자.

석양산로(夕陽山路) 제비같이 어식비식 들어올 제 호사(好事)치레 볼 양이면, 엽자(葉子) 동곳 대양중(大洋中)의 산호(珊瑚) 동곳 어깨 꽂고 외올망건 대모관자(玳瑁貫子) 쥐꼬리 당줄 진품 금패 좋은 풍잠(風簪) 이마 위에 숙여 띠고 갑주(甲紬) 보라 잔줄 저고리 백갑주 누비바지 백제우사 통한삼의 장원주 누비동옷 통화단 잔줄배자 양색단(兩色緞) 누비토수 순밀화장도(純蜜花粧刀) 학슬안경(鶴膝眼鏡) 당세포(唐細布) 중치막에 지품당띠 통대자 허리띠며 우단낭자 오색모초 고운 쌈지 당팔사(唐八絲) 끈을 달고 용두향에 대당전을 안 옷고름에 달아 차고 버들잎 본 고운 발 육날 미투리 수지 버혀 곱걸어 들먹이고…

지난호에서 별감을 다루면서 별감의 호사스런 복색에 대해 언급한 바 있는데, 별감 특유의 옷만 빼면 의복과 장신구는 별반 다른 것이 없다. 달리 설명을 하지 않는다. 어쨌거나 호사의 극을 달리는 옷치레다.

계획 없는 돈 씀씀이

무숙이는 소비하는 인간이자 사치하는 인간이다. 다만 소비와 사치가 인간을 필연적으로 몰락시키는 것은 아니다. 몰락은 소비와 사치를 조절하지 못하는 데 기인한다. 무숙이가 바로 그런 인간이다. 그는 돈을 쓰는 데 전혀 계획성과 절제가 없다. 의양이와 살림을 차리기로 했을 때 그가 맨 먼저 한 일은 의양이를 기적(妓籍)에서 빼내는 것이었다. 의양이는 관기(官妓)고 약방(藥房)에 소속된 약방기생이니, 약방에 줄을 대고 돈을 써야 할 것이다. 그러나 그는 돈을 쓰는 데 전혀 계획성이 없다. 그는 “구실을 떼어도 긴한 곳을 생각하여 한 군데만 청을 해도 될 일”을 “헙헙하고 일 모르고 제 형세만 생각”하여 상의원(尙衣院) 침선비(針線婢)에게 300냥, 공조(工曹)의 행수 부행수(行首 副行首·행수기생, 부행수기생)에게 400냥, 약방(內醫院) 장무서원(掌務書員)에게 500냥, 그리고 부제조(副提調) 대감(내의원 부제조)에게 1000여 냥, 이럭저럭 4000~5000냥을 들인다. 이렇듯 무숙이의 돈 쓰기는 요령부득이다.

무숙의 미친 마음 내두사 경영 없이 뒤끝을 생각잖고 돈쓰기만 위주하고 남만 좋게 하자 하니, 손톱 밑에 배접만 알고 뱃속 내종(內腫)은 몰랐으니, 무숙의 잡놈 지식을 금할 사람 뉘 있으랴? 매일 일용 쓰는 것이 삼사백을 넘어 쓰고 갖은 율속 풍유랑과 명기 명창 선소리며 소창 범백 각기 처하 하루 잠깐 놀고 나도 근천금씩 탕탕 쓰고, 일가 족속 노속 간에는 푼전일이 땀이 나고 담배씨로 간거리를 파니, 사론 공고 버서진 놈 무뢰잡탕 허랑객중에 무숙이가 어른이라. 돈을 써도 수가 있고 아니 써도 수가 있는데, 열 냥 쓸 데 천 냥 쓰고, 천 냥 쓸 데 한 냥 쓰니, 적실인심 무숙이고 불의 심사 무숙이라.

기생첩에게 선물한 맨션아파트

도무지 그는 돈을 쓰는 데 무슨 규모라고는 없다. 오로지 노는 일에 골몰하고 노는 일에만 돈을 물 쓰듯 쓴다.

의양이를 기적에서 빼내자 곧 의양이와 살 집을 마련한다. 의양이가 머물고 있던 화개동 경주인(京主人) 집을 5000냥에 사들인다. 집치레를 훑어보자.

내사 지위 토역장이 청우정(聽雨亭?) 사랑 앞에 와룡(臥龍)으로 담을 치고 석수장이 불러 숙석(熟石)으로 면을 치고, 전후좌우 좋은 화계 모란 작약 연산홍과 들충 측백 전나무며, 금사화 죽연 포도화 측죽황 연브려(?) 있다. 옥분에 심은 매화, 녹죽 창송 천고절을 여기저기 심어놓고 사계 철죽 향일화며 난초 파초 좋은 종을 대분에다 심어 놓고, 향원 춘색 어린 곳에 화중군자 연화꽃 너울너울 넘노난 듯 홍도 벽도 일지매화 일단선풍 기이하고 치자 동백 석류분에 유자 화분 더욱 좋다. 사신 행차 부탁하여 오색 붕어 유리항에 백연조, 앵무조며 학두루미 나래 벌여 뚜루룩 길룩 길들이고, 완자담 일광문은 갖은 추병(?) 틀어 있고, 청삽사리 문 지키고 백수흑면 좋은 개는 천석 누리 노적 밑에 잠을 재워 길들이고 억대 황수 소 두 마리 양지 바로 마구 지어 그득하게 세워두고…

이게 마당치레다. 꽃과 나무, 그리고 애완동물―오색붕어, 백연조, 앵무새, 학두루미를 키우고, 거기에 당연히 집을 지킬 개와 농사를 지을 소를 기른다. 기생첩에게 주는 맨션아파트인 셈인데, 너무 거창하지 않은가? 나는 여기서 무숙의 사치뿐만 아니라, 조선 후기 백성들의 간절한 소원을 본다. 이것이 아마 백성들이 갖고 싶어한 이상적 주거였을 것이다. 이제 집안 내부를 돌아보자.

방안치레 차릴 적에 각장장판(角壯壯版) 당지도(唐紙塗)며 매화류 방장 개천도(開天圖)를 항상 보기 좋게 걸어두고 대모병풍(玳瑁屛風) 삼국 그림 구운몽도(九雲夢圖) 유향도며 관동팔경(關東八景) 좋은 그림 각병에다 그리고 화류평생 금패서안 삼층들이 각게수리 오시목 갖은 문갑 자개함롱 반다지 대모책상 산호필통 사서삼경(四書三經) 온갖 책을 적성권축(積成卷軸) 쌓아 두고, 돈피방장(?皮房帳) 호피방장(虎皮房帳) 왜포 청사 모기장을 은근히 드리우고 평생 먹을 유밀과며 평생 쓸 당춘약(唐春藥)과 진옥 새긴 별춘화도(別春畵圖) 청강석(靑剛石) 백강석(白剛石)과 산호 호박 청백옥 모두 들여 온갖 가화(假花) 칠보 새겨 유리 화류장을 꾸며 내어 보기 좋게 놓아 주고 천은(天銀) 요강 순금 타기(唾器) 백동(白銅) 재떨이 백문 설합 새별 같은 대강선의 철침 퇴침 대안석의 대체경(大體鏡) 소체경(小體鏡)에 오도독 주석(朱錫) 놋촛대에 양초 박아 놓아두고 유리 양각등을 달고 홍전(紅氈) 백전(白氈) 몽고전(蒙古氈)과 진지 보초 모탄 … 각색 금침 수십 벌과 십성진품(十成珍品) 갖은 패물 좋은 모물(毛物) 걸어놓고 …

집안을 각종 그림과 책과 문방구, 이부자리 등 소소한 생활 제구로 가득 채우고 있다. 물론 최고급이다. 오죽했으면 침이나 가래를 뱉는 타구조차 순금으로 만들고(純金 唾器), 요강조차 은으로 만들었을까(天銀 요강). 그뿐이랴. 오입쟁이 잡놈답게 중국에서 수입한 최음제(평생 쓸 당춘약)와 포르노그라피―춘화(春畵·진옥 새긴 별춘화도)까지 구비하고 있다. 어디 이뿐인가?

산삼 녹용 부경 잡탕 경옥고(瓊玉膏) 팔미환(八味丸) 사물탕(四物湯) 쌍화탕(雙和湯)을 장복하고, 은금보화 비단 포목 구산(丘山) 같이 쌓아놓고 사절 의복 삼시벌에 멀미증이 절로 나고, 고량진미 어육 포식 보기 심상 쌓였으니, 씀바귀 나물 시래기 된장덩이 산채나물이 새맛이라 의식이 그립잖고 근심 걱정 없어지니 석숭 의돈 부러할가.

보약과 정력제가 가득하다. 거기에 고량진미까지 푸짐하다.

이것은 판소리의 과장적 수법에서 유래한 것으로 볼 수도 있다. 하지만 이 역시 현실에 입각하지 않은 것은 아니다. 당대인이 ‘호사’로 상상할 수 있는 최대치일 것이고, 이것은 아마도 당시 부호들의 실제 생활과 그리 멀지 않을 것이다.

“나도 평양 같은 번화장과 장안성 남북촌의 호걸남자 오입쟁이 돈 쓰고 노는 일을 드문드문 들어도 서방님 돈 쓰고 노는 위풍 찰찰한 멋 아는 법은 아국무쌍(我國無雙)이오, 재사일등고작간이(?) 간간한 서방님 정에 지쳐 내 죽것네.”

어리석은 무숙은 비꼬는 줄도 모르고, “자네가 내 수단 돈 쓰고 노는 양을 구경하면 장관 되리”라고 말한다.

이에 의양이 “호기 있게 노는 것과 돈 쓰는 구경을 한번 하면 좋겠소”라고 하자, 무숙이는 앞에서 말한 것처럼 10만냥이나 드는 거창한 유산놀음을 벌인다. 놀음이 끝나자 의양은 기가 막힌다.

“이번 놀음에 십만냥을 넘게 썼으니, 호기 있는 서방님을 선천지 후천지의 본받을 이 뉘 있을까?”

“그까짓 돈 쓴 것이 무엇이 그리 대단할까?”

“그 웃수로 노름하고 돈을 쓰면 어떻게 쓰오?”

“선유놀음 하거든 귀경을 하소.”

선유놀음에 계산도 못할 정도의 돈을 쏟아붓는다. 의양은 무숙이의 낭비에 충격을 받고 ‘정신이 아득하여 면경 체경 화류문갑을 각장장판에 내던지면서’ 험한 소리를 퍼붓는다. 끝부분을 인용한다.

요 자식아, 잡 자식아, 쓸개없는 김무숙아, 알심 많고 멋 아는 일 너와 삼생 원수로다. 안고수비(眼高手卑) 네 큰 수단 네 집 처자 피가 나니, 가성고처원성고(歌聲高處怨聲高)를 널로 두고 이른 말이.

하지만 이 정도의 험한 소리에 회개할 무숙이가 아니다. 그런데 이 국면에서 중요한 것은 의양이의 입에서 나온 무숙이가 낭비한 돈의 출처다. 이 돈은 원래 열두입변 대돈변 체계돈 마게돈 등 이름도 요상한 대금업자에게서 차용한 돈이다.

무숙의 아내는 “허다한 선물, 공물, 시골 농막, 가대, 세간”을 수없이 방매하여 이 빚을 막아낸다. 무숙은 오로지 빌린 돈으로 거창한 유흥비를 마련하고, 그것을 무숙의 아내가 막아낸 것이다. 하지만 탕자는 아내의 고생이든 기생첩의 막말이건 도무지 돌아보지 않는다. 아니 그렇게 쉽게 회개하는 것은 탕자가 아니다.

중노미로 전락한 탕자

의양이는 막덕이와 계략을 꾸며 가장 집물을 빼돌리고 1000냥을 마련해 내 놓자 무숙이는 이 돈을 노름(골패)으로 또다시 탕진한다. 돈이 떨어지자 무숙은 다시 외삼촌에게 사기를 친다. 부모의 묘자리를 옮기려 하여 명당을 찾았던 바, 만냥의 이전 비용 중 5000냥이 부족하다면서 곧 갚겠노라며 빌린다. 이 돈 역시 투전 쌍륙 등 온갖 노름으로 날리고 만다. 다음은 예정된 코스다. 그는 자신의 장신구를 팔고, 나들이옷을 팔고, 급기야 속옷과 상투까지 잘라서 판다. 최후에 도달한 것이다. 갱생을 위해 그는 품팔이꾼으로 나서고, 급기야 의양이 집의 중노미로 전락한다.

탕자의 말로란 대개 비참하다. 위에서 든 세 편의 이야기에서 사실에 가장 가까운 것은 김윤식의 ‘금사이원영전’일 것이다. ‘이춘풍전’과 ‘게우사’의 아내가 탕자 남편을 구하는 것은 리얼리티를 결여하고 있다고 보아도 무방하다. 나는 우리가 최근까지 보아온 탕자의 전형적 몰락 과정이 대개 18세기경생겨났으리라고 본다.

인간은 노동만으로 살 수 없다. 쉼 없는 노동은 인간을 파멸시킨다. 노동과 함께 필요한 것이 휴식이다. 휴식은 노동으로부터의 단순한 해방이다. 그러나 노는 것은 노동으로부터의 적극적 해방이다. 인간은 쉬기 위해 또 다른 일을 벌인다. 이것이 유희다. 유희는 여러 말로 변형된다. 유흥으로, 오락으로, 놀이 등으로 말이다. 어쨌든 인간의 모든 삶은 노동과 유흥으로 양분된다. 노동 없이 인간이 존재하지 못하듯, 유흥 없이 인간은 존재하지 못한다. 유흥은 노동만큼 중요한 것이다. 그러나 그 경계는 어디인가?

노는 것은 부도덕하다는 것이 우리 사회의 지배적 관념이다. 물론 그렇다. 하지만 ‘노는 것’과 ‘소비’의 한계는 어디인가? 자본주의가 온세계를 뒤덮고 있는 이 판국에 유흥과 불가분의 관계에 있는 소비의 한계는 도대체 어디까지인가? 유흥과 소비가 아니면 현대의 자본주의는 존속할 수가 없다. 예컨대 컴퓨터 게임 때문에 학생들이 타락한다고 한탄하지만, 동시에 게임산업을 육성해야 한다고 외치지 않는가? 주조업(酒造業)은 대폿집과 단란주점과 룸살롱의 증가를 원하며, 보다 많은 인간이 알코올에 중독될 것을 권한다. 이원영과 이춘풍과 무숙이의 일생은 단순한 타락이 아니라 먹고 사는 문제에서 일단 해방된 현대의 인간이 도대체 어디에 가치를 두고, 무엇을 위해 살아야 하는가를 묻고 있는지도 모른다. 마지막으로 무숙이의 변명을 들어보자.

세상에 내가 나서 여한 없이 좋은 행락(行樂) 종이목지소호(從耳目之所好)하니 이제 죽어 한이 없다. 가소롭다, 이 세상을 허송세월 하올소냐. 화개필유중개일(花開必有重開日), 꽃은 다시 피려니와, 인로증무갱소년(人老曾無更少年)을, 우리 인생 늙어 죽어 북망산천 돌아갈 제 일편 단정(丹旌) 앞세우고 행색이 처량할 제 처자식이 따라오며 부귀영화 묻어올까? 천부생무록지인(天不生無祿之人) 옛사람 이른 말을 자네 일정 모르는가. 설마 굶어 죽을손가?

‘이춘풍전’의 이춘풍의 말과 다를 바 없다. 도대체 인간은 무엇을 위해 살아가야 하는가를 무숙이는 되묻는다. 모든 것이 돈으로 환산되고 오로지 감각적 쾌락만을 쫓는 이 시대에 무숙의 발언은 합당한 것인가, 아닌가?

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)