- 한국 전자지도 측지원점은 1910년 이래 95년간 도쿄 것 사용

- 측지기준 삼각점의 심각한 오류…같은 위치도 관측할 때마다 달라

- 거가대교(부산-거제도 간) 양쪽 수준점 표고차 37cm 부실공사 야기

- 25년 공들인 1/5000 지도는 GPS 25m, 1/1000지도와 23m 차이

- 2007년 1월1일 세계측지기준 좌표 변환 때 대혼란 우려

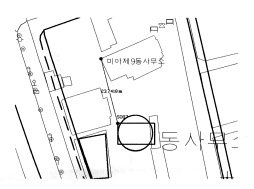

<그림1>은 국토지리정보원에서 측정해 관리 중인 중력점의 일부를 지도상에 표시한 결과.

이 같은 사실은 국회를 통해 입수한 감사원의 ‘측지기준점 실태 감사 자문보고서’ 및 관련 자료에서 확인됐다. 자문보고서는 감사원이 건설교통부 산하 국토지리정보원에서 측지 관련 자료와 데이터를 제출받아 전문기관에 자문을 의뢰한 결과다. 인공위성으로 지상에 기어다니는 개미 다리까지 셀 수 있을 정도로 첨단 과학이 발달한 시대에 어떻게 이런 어이없는 일이 있을 수 있을까.

전문가들은 전자지도(수치지형도)를 그리는 데 가장 중요한 측지기준점(삼각점, 수준점, 중력점 등) 자체가 처음부터 잘못 정해진 데다 이후 심각한 정도로 부실하게 관리됐기 때문이라고 지적한다.

우리나라에 측지측량의 기준점이라는 개념이 처음 도입된 것은 일제 강점기인 1910년 일본이 조선 토지조사사업을 시행하면서다. 일본은 이때 측지기준이 되는 측지원점과 베셀 타원체(지오이드)를 우리나라 기준에 맞게 별도로 만들지 않고 편의상 일본 도쿄 원점을 사용했다. 그리고 그 기준이 95년이 지난 현재까지 사용되고 있는 것.

여수·포항 삼각점 위치는 적도

결국 이 때문에 각종 측지기준점이나 지도제작 과정에서 큰 오차가 발생했고, 오랜 세월 그 오차가 누적돼 더욱 커졌을 뿐 아니라 삼각망 등 측지망의 심각한 비틀림 현상까지 초래하고 있다는 지적이다.

국가 측지기준점 가운데 가장 중요한 것이 삼각점(삼각측량을 할 때 기준으로 선정된 지상의 세 꼭지점)이다. 이 삼각점 세 군데를 이어 삼각형으로 만들고 거기에 다시 같은 구조의 삼각형을 계속 이어서 만든 것이 삼각망이다. 가장 안정적인 구도는 정삼각형으로 이어진 삼각망 구도인데, 삼각점의 오차가 크면 클수록 삼각망의 비틀림이 심해진다.

현재 정부에서 관리하는 삼각점은 모두 1만6355점. 전문기관에서 이를 분석한 결과 심각한 오류들이 발견됐다. 자문보고서에 따르면 삼각점에는 기본적으로 경·위도 좌표, 평면직각 좌표 등이 기록돼야 한다. 하지만 삼각점 관리대장에는 평면직각 좌표는 물론 경·위도 좌표조차 기록돼 있지 않은 삼각점이 수십여 개에 달한다.

일부 삼각점은 강원도 갈말면이나 전남 화천면처럼 우리나라를 벗어나는 경도가 적혀 있고, 일부는 위도가 잘못 기록돼 있다. 가령 전남 여수시 화정면 여지리에 설치된 삼각점 26번의 위도는 0。45′, 경북 포항시 창주면의 삼각점 301번의 위도는 0。2′이다. 두 곳 모두 적도라는 얘기다. 그런데도 사용가능 여부 항목에는 모두 ‘사용가능’이라고 돼 있다.

그렇다면 제대로 기록된 삼각점의 정확도는 어느 정도나 될까. 국토지리정보원이 1999년부터 삼각점을 정비해온 것을 감안해 이미 정비된 지역들 중에서 임의 추출한 2235개의 삼각점을 분석한 것인데도 결과는 실망스럽다.

벡터값이 10″(평면에서 약 300m) 이상 차이가 나는 삼각점이 195개, 1″(30m) 이상 101개, 0.1″(3m) 이상 139개 등 국가좌표변환계수의 오차범위인 1m를 넘는 삼각점이 435개로 무려 20%에 달했다.

또 국토지리정보원의 2001년 삼각점 정비결과를 보면 상당수의 삼각점이 관측되지 않은 것으로 드러났다. 일례로 구례·남원·하동지구의 관리대장에 기록된 253개의 삼각점 중 GPS 관측을 통해 확인된 삼각점은 139개에 불과하다. 절반 가까운 114개의 삼각점이 관측되지 않은 것. 더 큰 문제는 관측되지 않은 삼각점들을 명확한 근거 없이 제외해버렸다는 것. 이는 강도와 정확도, 신뢰성을 고려해 구성하도록 돼 있는 측지망 설계의 기본사항을 무시한 것이라는 지적이다.

중력점 2103점 절반 무용지물

<그림2>는 같은 위치의 삼각점을 중복 측정한 결과를 선으로 연결한 것. 선의 길이가 측정결과의 차이다.

1~2cm의 정확도를 요구하는 국가기준점이 관측할 때마다 이처럼 큰 차이가 난다면 무용지물이나 다름없다. 이는 삼각점의 신뢰성 자체가 무너지는 것이라는 점에서 치명적인 결과를 초래한다.

국토의 높이 측정기준이 되는 수준점의 관리실태도 이와 별반 다르지 않다. 현재 국내 수준원점은 인천시 남구 용현동 253번지 인하공업전문대학 안에 있다. 해발고도는 26.6871m. 이곳을 기점으로 약 2km마다 1등 수준점, 다시 이보다 좀더 조밀하게 나눠 2등 수준점이 설치돼 있다.

문제는 수준점의 60% 정도가 사용할 수 없다는것. 그나마 사용할 수 있는 수준점도 1등 수준점의 경우 기존의 측정수치와 신규 측정수치가 크게는 1m 이상, 2등 수준점은 10cm 정도 차이가 나는 것으로 나타났다. 여기에 1등 수준점은 기존 측정수치로, 2등 수준점은 신규 측정수치로 고시되면서 사용자의 혼란을 가중시키고 있다.

수준점의 오차는 곧바로 건설공사의 부실설계 및 부실시공의 직접적인 원인이 된다. 대표적인 사례가 현재 공사가 진행 중인 거가대교(부산-거제도 간) 구간이다. 이 다리 공사를 위해 거제도와 경남 진해의 수준점을 연결, 직접수준측량과 GPS측량을 한 결과 양 수준점 사이에 37cm의 표고차가 났다. 이는 국토지리정보원의 비합리적인 수준점 정비사업과 그 위탁을 받은 사업자의 부실한 측정작업 때문이라는 분석이다.

세 번째로 중요한 측지기준점이 중력점이다. 중력점은 평균해수면을 육지까지 곡선으로 연장해 지구 전체를 이어 타원체로 만드는, ‘지오이드면’의 기준수치다. 국토지리정보원은 1973년부터 2004년까지 모두 2103점의 중력점을 관측했다. 그런데 그 데이터 관리가 엉망이다.

좌표 단위를 틀리게 기록해 중력관측점이 동해로 표시되는가 하면, 중력 이상값을 산출하는 데 필요한 표고값이 없는데도 중력 이상값이 버젓이 기록돼 있다. 또 같은 관측점에서 측정한 결과인데도 중력값과 표고값이 크게 다르고, 다른 관측점에서 측정한 표고값이 동일한 경우도 발견된다.

아예 관측점 위치 자체가 잘못 기록된 경우도 상당수다. 이 기록대로라면 경기도 ‘이천 320’점은 서해 공해상이고, 심지어 국토지리정보원 내에 있는 ‘수원 기준점’조차 서해 앞바다에 있다. 경기도 이천이나 수원의 높이가 지오이드 고도 기준(인천만 평균해수면)인 0m라는 의미다. 전체적으로는 중력관측점의 절반가량이 사용할 수 없거나 정밀도가 떨어지는 것으로 조사됐다.

1/5000 지도 항공사진으로 수정 중

이처럼 문제투성이인 측지기준점으로 제작한 지도는 어떤 상태일까. 정부는 1975년부터 2000년까지 무려 25년에 걸쳐 축척 1/5000 수치지도를 만들었다. 1/5000 지도는 각종 건설공사나 도시계획 등 다양한 분야에서 기본설계를 위한 지도로 많이 사용하므로 오차가 있을 경우 심각한 문제를 야기할 수 있다.

건교부 산하 국립지리원이 2003년 5월 발표한 연구보고서 ‘수치지도 좌표계 전환에 관한 연구Ⅱ’(연구책임자 성균관대 윤홍식 교수)에는 1/5000 지도의 정확도를 측정한 결과가 포함돼 있다.

이 연구보고서에 따르면 1/5000 지도를 2003년 1월1일부터 시행한 세계측지기준에 따른 좌표값으로 변환한 것과 GPS 정밀관측 데이터와 비교해본 결과 측점 지역에 따라 최고 25m 가까이 차이가 났다. 또 1/5000 지도와 GPS 관측으로 얻은 1/1000 지도를 교차 비교한 결과도 크게는 23m까지 차이가 났다. 오차 범위 2m 이내를 요구하는 국제 기준에 비춰볼 때 실로 한심한 결과다(그림3).

서울 미아동 지역의 1/5000 지도를 GPS로 관측한 1/1000 지도와 비교한 결과, 같은 관측점이 23.7418m나 차이를 보였다.

정부는 2000년 4월에 2003년 1월1일부로 GPS용 세계측지기준계(WGS-84)를 전면 시행할 계획이었으나 측량법에 따른 경과조치로 2006월 12월31일까지 기존 측지기준계(도쿄 좌표계)를 병행해 사용할 수 있도록 유예했다.

하지만 2007년 1월1일부터는 국내의 모든 지도가 세계측지기준으로 변환돼야 한다. 다시 말해 1/5000 이상의 대축척 지도의 경우 국토지리정보원에서 연구, 고시한 ‘7-파라미터’를 사용해 세계측지기준으로 바뀌게 된다. 측지기준점이 정확하게 관리돼왔다면 일괄해서 변환하면 간단히 해결되지만, 그렇지 않을 경우에는 이만저만 복잡한 일이 아니다.

“세계좌표 변환, 아무 문제없다”

전문가들은 “지금도 부정확한 좌표 수치가 한 번 더 변환되면 더욱 혼란스러워질 수밖에 없을 것”이라며 우려한다. 그러나 세계측지좌표 변환 작업을 준비하고 있는 국토지리정보원의 이야기는 다르다.

국토지리정보원 관계자는 삼각점과 수준점 등 측지기준점의 관리실태가 허술하다는 지적에 대해 “1974년 국토지리정보원이 생긴 이래 전국에 분포된 1만6000점에 달하는 삼각점을 30년 넘게 정비해왔다. 그 과정에서 측량장비가 점차 현대화되고 정밀해지면서 과거 데이터가 못쓰게 되는 경우가 생겼다. 물론 측량기계상의 오차나 사람이 기록하는 과정에서 실수하는 경우도 있지만 그 부분은 극히 미미하다”고 해명했다.

이 관계자는 이어 “그동안 예산문제와 전문인력 부족 등으로 인해 다소 문제가 있었던 것은 사실이지만, 현재 외부 전문기관에 맡겨서 2007년부터 세계측지기준 좌표로 변환해서 사용하는 데 아무런 문제가 없도록 철저히 준비하고 있다”고 밝혔다. 국토지리정보원 관계자의 말이 사실이라면 다행이지만 그렇지 않다면 여간 심각한 상황이 아니다. 또다시 수십년에 걸쳐 측지기준점 자체를 새로 만들어야 하기 때문이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)