- 정부가 역사교과서 국정화를 강행하고 있다. 당초 장담한 집필진 공개 방침도 철회하고 비공개로 은밀히 진행 중이다. 국사편찬위원회는 정부 기구다. 과연 옛 사가(史家)들처럼 목숨을 걸고 역사를 편견과 왜곡 없이 집필할 수 있을까.

조돈을 죽이려고 ‘아오’라는 개를 풀어놓은 것을 묘사한 한나라 때의 벽돌 그림.

조최의 아들 조돈(趙盾)도 진나라 공실의 실력자로 성장해 영공(靈公)의 즉위를 실질적으로 주도했다. 그러나 영공은 통치자로서의 자질이 떨어졌다. 기원전 607년을 전후로 자신의 사치스러운 생활을 위해 백성에게 세금을 무겁게 물리기 시작했다. 그는 궁궐 담장을 화려한 그림으로 장식했다. 게다가 궁궐 성 위에 올라가 성 아래를 오가는 사람들에게 탄환을 쏘아대는 놀이를 즐겼다. 영공은 사람들이 놀라서 탄환을 피하려고 우왕좌왕하는 모습을 보며 즐거워 어쩔 줄 몰라 했다.

한번은 궁중 요리사가 곰발바닥을 덜 익혀서 내자 화가 난 영공은 요리사를 죽이고 그의 아내에게 시체를 들고 궁궐 뜰 앞을 지나 내다버리게 했다. 조돈과 사회(士會) 등 중신들이 전부터 몇 차례 충고했으나 영공은 듣지 않았다. 오히려 조돈의 충고를 잔소리로 받아들여 자객 서마를 시켜 조돈을 죽이려 했다. 서마는 충성스러운 조돈의 모습을 보고는 “충신을 죽이는 것과 국군(國君)의 명을 어기는 것, 모두 같은 죄로구나”라고 탄식하며 나무에 머리를 부딪혀 자결했다.

“동호의 붓이 있구나”

그 뒤로도 영공은 조돈을 죽이려는 시도를 멈추지 않았다. 심지어 사자보다 사납다는 개 ‘아오’를 궁중에 매복시켰다가 조돈을 물어 죽이게 하려는 시도도 했다. 조돈은 자신이 은혜를 베푼 기미명의 도움으로 간신히 목숨을 건졌지만 영공은 군사들을 시켜 조돈을 잡아들이게 했다. 조돈은 망명길에 오르는 수밖에 없었다. 지난날 아버지 조최에 이어 2대에 걸친 망명이었다.그런데 조돈이 진나라 국경을 벗어날 즈음 조돈의 동생인 조천(趙穿)이 복숭아밭에서 영공을 습격해 죽이고 조돈을 다시 불러들였다. 조돈이 평소 존경을 받고 민심을 얻은 반면 영공은 젊은 나이에 사치스러워 백성이 따르지 않았기 때문에 시해하기 수월했다. 조돈은 자리에 복귀했다.

진나라의 기록을 담당한 태사(太史) 동호(董狐)는 서슴없이 “조돈이 그 국군을 시해했다”라고 기록하고는 조정에서 이를 대놓고 조돈에게 보여줬다. 조돈이 “시해한 사람은 조천이고 나는 죄가 없다”라고 항변하자 태사는 “그대는 정경의 신분으로 도망쳤으나 국경을 벗어나지 않았고, 돌아와서도 나라를 어지럽힌 자를 죽이지 않았으니 그대가 아니면 누구란 말이오!”라고 반박했다.

‘동호직필’을 표현한 ‘동주열국지’ 삽화.(왼쪽) 공자가 정리한 ‘춘추’의 주석서인 공영달(孔穎達)의 ‘춘추정의’ 판본.(오른쪽)

훗날 공자(孔子)는 이 일을 두고 “동호는 훌륭한 사관으로 죄를 숨기지 않는다는 기록의 원칙을 지켰고, 조선자(조돈)는 훌륭한 대부로서 원칙을 지키다가 오명을 썼다. 안타깝구나, 국경을 벗어났더라면 오명을 면했을 터인데…”라고 말했다. 공자는 권력자의 행적을 있는 그대로 기록했을 뿐만 아니라 그 행적의 주체를 정확하게 지목해 죄를 숨기지 않은 사관 동호의 자세를 칭찬했다. 송나라 때의 애국충신 문천상(文天祥)은 제나라의 태사와 함께 “제나라에는 태사의 죽간이 있고, 진나라에는 동호의 붓이 있구나”라는 시를 남겨 사관의 직필 정신을 높이 평가했다.

춘추시대 후기로 넘어가는 당시는 나라의 실권을 장악한 권신들이 임금을 죽이는 일이 빈번했고, 동호처럼 엄격한 예법에 따라 있는 그대로를 기록하는 서사(書史)의 원칙은 일찌감치 붕괴된 상태였다. 그렇기에 동호의 용기는 더욱 빛을 발했다. 여기서 이른바 정직한 사관의 붓이란 뜻을 가진 ‘동호필(董狐筆)’이란 단어와 ‘동호의 곧은 붓’ 또는 ‘동호가 정직하게 기록하다’는 뜻의 ‘동호직필(董狐直筆)’이라는 유명한 고사성어가 탄생했다.

목숨 던져 直筆한 형제들

동호의 직필 정신은 그 뒤 중국 역사가들에게 역사 기술의 모범으로 전해졌다. 그리하여 정직한 사관이라면 반드시 갖춰야 할 사덕(史德) 전통 중에서도 가장 고상한 도덕적 정조로 자리 잡았다.기원전 6세기 초반에서 중반에 이르기까지 제(齊)나라의 영공(靈公)과 장공(莊公) 때 제나라 조정의 실세이던 최저는 자신의 손으로 옹립한 장공이 자신의 후처인 당강(棠姜)과 간통을 일삼자 기원전 548년 난을 일으켜 장공을 시해했다. 최저는 장공의 측근들까지 대거 제거한 다음 공자 저구(杵臼)를 모셔와 옹립하니 그가 경공(景公)이다. 경공이 즉위하면서 최저는 스스로 우상이 되고, 공모자인 경봉(慶封)을 좌상에 앉혀 경공 초기 제나라 공실의 실권을 농락했다.

그런데 이때 제나라의 기록을 담당한 사관 태사(太史) 백(伯, 태사 가문의 장남)이 “5월 을해일에 최저가 주군 광(光, 장공)을 시해했다”라고 직필했다. 최저는 불문곡직(不問曲直) 태사 백을 죽였다. 그러자 그 동생 중(仲)이 형을 이어 최저가 장공을 시해했다고 똑같이 썼다. 최저는 중도 죽였다. 이어 그 동생 숙(叔)도 최저가 장공을 시해했다고 두 형에 이어 직필했고, 최저는 숙도 죽였다. 그랬더니 막냇동생인 계(季)까지 나서 죽음을 불사하면서 형들처럼 직필했다.

최저는 태사 집안의 막냇동생에게 장공이 갑작스러운 병으로 죽었다고 기록하라고 요구했다. 최저는 태사를 협박하기도 하고 달래기도 했지만 태사는 “사실에 근거해 정직하게 기록하는 것은 사관의 직책이오. 목숨 때문에 사관의 일을 저버리는 것은 죽는 것만 못하오. 당신이 저지른 일은 이르건 늦건 언젠가는 다들 알게 될 것이니 설사 내가 쓰지 않는다 해도 죄와 책임을 덮을 수 없는 일이오. 이를 덮으려 하면 천하의 웃음거리만 될 뿐이오”라고 통렬하게 쏘아붙였다. 최저는 사관들의 붓이 이토록 날카롭고 무서운 것이냐며 차마 계까지 죽이진 못했다. 이렇게 해서 역사서에는 최저가 장공을 시해했다는 사실이 남게 됐다.

태사 형제들이 최저의 죄상을 직필하다가 죽었다는 소식을 들은 남사씨(南史氏, 이 사람도 사관이었을 것으로 추정)는 죽간을 들고 제나라 도성으로 달려왔다. 그러다 태사 집안의 막내가 죽지 않았다는 소식을 듣고는 발걸음을 돌렸다고 한다. 남사씨는 만약 태사 집안의 형제들이 모두 죽었다면 자기가 나서 직필할 생각으로 죽간을 들고 제나라 도성으로 달려오던 길이었다.

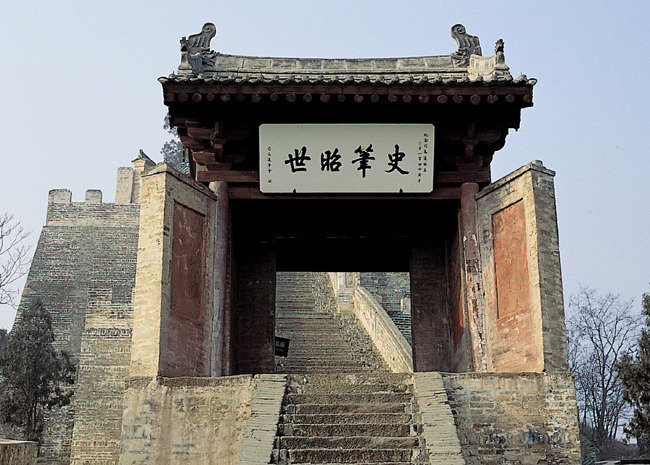

사마천의 사당과 무덤으로 오르는 길을 안내하는 ‘사필소세’ 현판.

공자가 세운 ‘춘추필법’

그로부터 불과 2년 뒤인 기원전 546년에 최저 집안에서는 전처의 아들들인 성(成), 강(彊)과 당강(棠姜) 소생인 명(明) 사이에 종주권과 봉지를 놓고 분란이 일어났다. 장공을 시해하는 데 가담했던 경봉이 이 틈을 타 최저 가문을 멸문시켰다. 최저는 자신의 운명을 한탄하면서 스스로 목숨을 끊었다.최저는 정변을 통해 임금을 시해하고 권력을 장악한 역신이다. 그러나 그의 권력이 공실의 권력을 압도하던 상황이었기에 그에게 맞설 세력이나 사람은 없었다. 그런데 사관 집안의 형제들이 이에 맞서 단호히 최저가 장공을 시해했다고 기록함으로써 최저의 죄상이 역사에 길이 남게 된 것이다.

동양의 훌륭한 역사 서술 전통으로 ‘춘추필법(春秋筆法)’이란 것이 있다. 대개 공자가 집필하고 정리한 ‘춘추(春秋)’에서 그 선구적 형식을 찾을 수 있다. 공자는 기강이 무너진 천하를 과거를 거울 삼아 바로잡겠다는 취지로 춘추를 집필했다. 그리고 집필 원칙으로 사건을 기록하는 기사(記事), 직분을 바로잡는 정명(正名), 칭찬과 비난을 엄격히 하는 포폄(褒貶)을 제시하고 오직 객관적인 사실에 입각해 자신의 판단에 따라 집필했다.

누구도 이 원칙을 벗어나거나 예외가 될 수는 없었다. 이렇게 해서 편년체(編年體) 역사서의 효시인 춘추가 탄생했고, 이렇게 대의명분을 따라 객관적 사실에 입각해 엄정하게 기록하는 태도 내지 집필 방법을 춘추필법이라 일컬은 것이다.

춘추에는 주나라 천자에 대한 예우 차원에서 사실과 다른 기록들이 없는 것은 아니지만, 앞에서 우리가 살펴본 동호나 제 태사의 엄정한 직필 정신을 제대로 계승해 후대 역사 서술의 원칙이자 정신을 수립했다. 공자는 특히 군주를 시해하고 힘을 바탕으로 역사적 사실을 왜곡하려는 최저 등과 같은 난신적자(亂臣賊子)들의 행위에 대해서는 가차 없이 직필함으로써 권력에 굴하지 않는 역사가의 굳센 절개를 유감없이 보여줬다.

공자는 “나를 알아준다면 그것은 춘추일 것이고, 나를 벌할 수 있는 것이 있다면 그것도 춘추일 것이다”라는 말로 춘추에 대한 큰 자부심을 드러냈다. 유가에서는 공자가 춘추를 지어 ‘무관의 제왕’과 같은 업적을 이룩했다고 칭송한다. ‘붓 하나로 충신과 효자를 칭송하고 난신적자를 토벌해 대의를 밝히고 질서를 엄정하게 바로잡았다’는 점을 높게 평가했다.

고난 속에 탄생한 ‘史記’

산시(陝西)성 한청(韓城)시는 역사학의 성인, 즉 사성(史聖)으로 추앙받는 태사공 사마천(司馬遷)의 고향이다. 이곳에는 사마천의 사당과 무덤이 남아 있다. 그곳에 오르다 보면 가파른 계단 끝 산문의 현판 하나가 눈길을 붙잡는다. ‘사필소세(史筆昭世)’, 역사가의 붓이 세상을 밝힌다는 뜻이다.사마천은 이릉(李陵)이라는 젊은 장수를 변호하다가 황제의 심기를 건드려 괘씸죄에 걸렸다. 그는 옥에 갇혔고, 일이 틀어져 반역자의 편을 들었다는 죄목을 쓰고 사형을 선고받았다. 그 때 사마천의 나이 48세였다. 40세가 지나면서 필생의 과업인 역사서를 집필하던 중이었다. 날벼락 같은 충격 속에 사마천은 역사서를 완성하기 위해 살아남기로 결심했다. 당시 사형수가 죽음을 면하는 길은 두 가지였다. 하나는 돈을 내는 것이었고, 하나는 성기를 자르고 환관이 되는 것이었다.

역사가의 자세와 정신을 보여준 사마천.

그 결과 사마천은 역사를 움직이는 거대한 힘은 수많은 보통 사람에게서 나온다는 엄연한 사실을 자각하기에 이르렀다. 그는 이러한 자신의 역사관을 온전하게 담은 역사서를 반드시 남겨야 할 필요성을 절감했다. 49세 때 그는 성기를 자르는 궁형을 자청했다. 목숨을 건 도박이었다. 지금 인류 역사상 가장 위대한 역사서로 평가받는 ‘사기’는 이런 치욕과 고난 속에서 탄생했다.

사마천은 역사서를 집필하게 된 동기와 목적에 대해 “하늘과 인간의 관계를 탐구하고(究天人之際), 과거와 현재의 변화를 관통해(通古今之變), 일가의 말씀을 이루고자 했다(成一家之言)”고 밝혔다. 그러면서 자신의 뜻을 바꾸지 않고 평생 지조를 지켜온 사람이라면 누구든 역사의 주인공이 될 수 있다고 단언했고, 그런 사람들을 역사의 주인공으로 등장시켰다. 그리하여 중국 역사상 최초의 농민 봉기군 수령 진승(陳勝)의 입을 통해 사마천은 “왕과 제후, 장수와 재상의 씨가 따로 있더란 말이냐(王侯將相寧有種乎)”고 외쳤다.

‘사관’이 기록당하는 세상

사마천은 이런 진보적 역사관을 수많은 보통 사람의 행적 속에 반영해 무미건조한 사건과 사실의 나열이 아닌, 살아 움직이는 인간의 행적을 집요하게 통찰함으로써 그 이면에 숨은 진실을 찾아내는 데 성공했다. 이는 직필의 차원을 넘어 새로운 역사학의 경지를 개척한 쾌거였다.사마천은 역사의 기능과 역할에 대해 “지난 일을 기술해 다가올 미래를 생각한다(述往史 思來者)”라고 했으며, 또 “지난 일을 잊지 않는 것은 뒷일의 스승이 된다(前事之不忘 後事之師也)”고 했다. 특히 뒤의 구절은 일제의 만행을 적나라하게 보여주는 ‘난징 대도살 기념관’의 현판에 적힌 글귀이기도 하다.

권력 찬탈의 주동자를 정확하게 직시한 동호의 직필, 죽음을 불사한 제나라 태사 형제들의 사필, 대의명분과 포폄을 분명히 한 공자의 춘추필법은 서양에서는 찾아보기 힘든 역사정신이다. 우리 역사 속 사관들도 이와 다르지 않았다. 말을 타다 실수로 떨어진 왕이 곁에 있던 사관에게 “이번 일은 실수이니 기록하지 말라”고 하자 자신에게 그 사실을 기록하지 말라고 했다는 사실까지 기록했다는 사관의 일화는 우리 역사 기술의 정신이 얼마나 엄정했는지를 단적으로 보여준다.

그렇다면 지금 우리나라의 상황은 어떤가. 역사교과서 국정화를 둘러싸고 수많은 사학자가 논란의 중심에 섰다. 일찍이 사관의 명예와 지위가 이렇게까지 추락한 적이 있을까 싶다. 사관정신은 쇠퇴한 지 오래다. 사관의 역할 또한 전통 사회와는 완전히 달라졌다. 지금은 모든 사람이 역사를 기록한다. 역사를 전문적으로 기록하는 사관마저 수많은 사람에 의해 기록당하는 세상이 됐다.

역사의 평가는 이제 훗날의 일이 아니다. 지금 당장 평가가 내려지고, 비판이 가해지고, 비방이 쏟아진다. 인신공격은 기본이고 가족과 주변 사람들의 신상까지 만천하에 공개된다. 이제 역사가의 붓이 세상을 밝히는 것이 아니라 수많은 보통 사람의 눈과 귀, 손가락이 세상을 구석구석 남김없이 밝힌다. 역사의 평가가 과거보다 훨씬 무서워졌다. 역사가의 붓이 문제가 아니라 역사가 자신들의 언행이 문제가 돼버렸다. 정신을 버렸기 때문에 말이 많아지고 행동이 삐뚤어진 것이다.

생각해보라. 엄정한 사관의 자세를 지킨 동호나 태사 형제들, 공자나 사마천이 이 시대를 산다면 지금 역사교과서 국정화 논란에 대해 뭐라고 할까. 그리고 그 일에 앞장선 사람들이나 이를 비판하는 사람들에 대해 어떻게 평가할까. 어느 쪽이든 비극적이고 비참한 평가를 피할 수 없지 않을까 싶다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)