선구자 업적 존경 표하는 ‘거인 어깨 위 난쟁이’

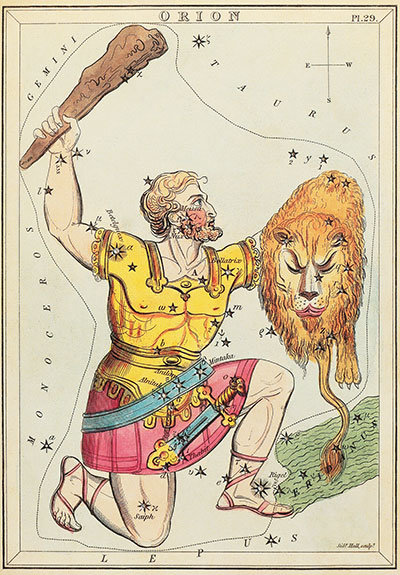

신화 속 오리온과 케달리온에서 유래한 표현

죽어 별자리가 된 오리온, 브랜드 이름으로 재탄생

초코파이 만드는 제과 회사 7개 별도 오리온 상징

태양이 떠오르는 곳을 찾아 나선 눈먼 오리온과 케달리온. 메트로폴리탄 미술관

이 관용구를 맨 처음 사용한 사람은 12세기 프랑스 철학자 베르나르 드 샤르트르(Bernard de Chartres)로 알려져 있다. 12세기 잉글랜드의 철학자 솔즈베리의 요한(John of Salisbury)의 저서 ‘메탈로키콘(Metalogicon·논리학 변론)’에는 다음과 같은 대목이 있다.

“베르나르 드 샤르트르는 우리를 ‘거인들의 어깨 위에 올라선 난쟁이’로 비교하곤 했다. 그는 우리가 더 날카로운 시력을 갖고 있고 더 높은 위치를 점하고 있기 때문이 아니라, 선구자들의 거대한 어깨 위에 올라선 덕분에 그들보다 더 많이 그리고 더 멀리 볼 수 있는 것이라고 강조했다.”

영국의 물리학자, 천문학자, 수학자 아이작 뉴턴(Isaac Newton)도 1675년 2월 5일 그의 라이벌이었던 로버트 훅(Robert Hooke)에게 보낸 편지에서 이렇게 말했다. “제가 좀 더 멀리 보았다면, 그것은 거인들의 어깨 위에 올라선 덕분이었습니다.” 이 관용구는 그 후 아이작 뉴턴의 저서를 통해 유명세를 타게 되면서 사람들은 한때 그것을 마치 그가 맨 처음 한 말처럼 여겼다. 거인의 어깨 위라는 표현도 사실은 신화에서 그 유래를 찾을 수 있다. 그리스 신화 속 유명한 사냥꾼 ‘오리온(Orion)’이 바로 어깨 위에 사람을 올려놓은 거인이다.

거인의 어깨 위 난쟁이, 원형은 그리스 신화

오리온은 바다의 신 포세이돈과 그리스 남부의 섬 크레타의 왕 미노스(Minos)의 딸인 에우리알레(Euryale)와의 사이에서 태어났지만 주로 그리스 중부에 위치한 보이오티아(Boiotia)에서 살았다. 오리온은 거인이며 천부적인 사냥꾼이었다. 그가 보이오티아의 산과 들에서 사냥할 때면 늘 두 마리 사냥개 시리우스(Sirius)와 프로키온(Prokyon)이 그의 뒤를 따랐다.

포세이돈의 아들이라는 혈통 때문인지 그는 아무리 거센 폭풍우가 불어닥쳐도 바다를 마음대로 헤엄쳐 다닐 수 있었으며 바다 위를 걸어 다닐 수도 있었다. 오리온은 사냥을 하다가 우연히 숲의 요정 플레이아데스(Pleiades) 일곱 자매를 보고 마음을 빼앗기고 말았다. 그들은 오리온이 수작을 걸기 위해 다급하게 다가오자 놀라 달아났지만, 거인의 잰걸음을 당해 낼 재간이 없었다. 결국 힘에 부쳐 오리온의 손에 잡히는 순간 그들은 신들에게 기도해 비둘기로 변신한 뒤 하늘로 날아가 ‘플레이아데스 성단’이라는 별자리가 됐다.

‘플레이아데스’는 티탄신 아틀라스와 오케아노스의 딸 플레이오네(Pleione) 사이에서 태어났으며 ‘플레이오네의 딸들’이라는 뜻이다. 플레이아데스 일곱 자매의 이름은 각각 알키오네(Alkyone), 아스테로페(Asterope), 엘렉트라(Elektra), 켈라이노(Kelaino), 마이아(Maia), 메로페(Merope), 타이게테(Taygete)다.

플레이아데스는 대부분 신들의 사랑을 받아 그리스 신화에서 이름만 들어도 알만한 쟁쟁한 자식들을 낳았다. 가령 마이아는 제우스와의 사이에서 전령신 헤르메스(Hermes)를, 엘렉트라는 제우스와의 사이에서 트로이의 시조 다르다노스(Dardanos)를, 타이게테는 제우스와의 사이에서 스파르타의 시조인 라케다이몬(Lakedaimon)을 낳았다.

하지만 플레이아데스 중 유일하게 메로페는 신이 아니라 코린토스의 왕이었던 시시포스(Sisyphos)와 결혼해 글라우코스(Glaukos)라는 아들을 낳았다. 글라우코스는 나중에 벨레로폰(Bellerophon)이라는 걸출한 영웅의 아버지가 되지만, 메로페는 자매 중 자신만 인간과 결혼했다는 사실이 부끄러워 항상 스카프로 얼굴을 가리고 다녔다. 메로페의 부끄러움은 별이 돼서도 가실 줄 몰랐다. 그래서 플레이아데스성단의 일곱 개의 별 중 메로페가 변신한 별의 밝기가 가장 약하다.

미국항공우주국(NASA)이 스피처 우주망원경으로 포착한 플레이아데스성단의 적외선 이미지. NASA

눈먼 오리온 길잡이 된 케달리온

다시 오리온 이야기로 돌아와 보자. 에게해의 섬 키오스(Chios)의 왕 오이노피온(Oinopion)은 오리온에게 섬에 사는 야수들을 없애달라고 요청했다. 오이노피온은 술의 신 디오니소스와 크레타의 공주 아리아드네(Ariadne)의 아들이다. 키오스섬에 최초로 포도주 제조법을 도입한 것으로도 유명하다.

오리온은 키오스에 머물며 야수들을 처치하는 동안 왕의 딸 메로페를 보고 첫눈에 사랑에 빠졌다. 이 메로페는 플레이아데스 일곱 자매 중 하나인 메로페와는 동명이인이다. 오리온은 메로페에게 청혼했지만 뜻을 이루지 못했다. 오이노피온 왕이 그를 사윗감으로는 생각하지 않았기 때문이다.

정념으로 불타던 오리온은 술에 취해 메로페를 겁탈하고 말았다. 분노한 오이노피온은 오리온이 잠든 사이 그의 눈을 멀게 한 다음 키오스에서 추방했다. 졸지에 시력을 잃고 방황하던 오리온에게 얼마 후 반가운 신탁이 내려졌다. 세상의 동쪽 끝자락에서 태양이 솟아오르는 순간 그 빛을 쬐면 시력을 회복할 수 있다는 것.

오리온은 신탁을 듣고 헤파이스토스의 대장간이 있는 렘노스(Lemnos)섬으로 향했다. 신들의 장인인 헤파이스토스라면 장님인 자신에게 세상의 동쪽 끝자락까지 갈 수 있는 도구를 만들어줄 수 있을 것이라는 생각했던 것이다. 오리온의 사정을 들은 헤파이스토스는 그에게 자신의 조수인 케달리온(Cedalion)을 내주면서 더 쉬운 방법을 귀띔해 줬다. 케달리온을 어깨에 올려 길 안내자로 삼으라는 것이다. 오리온은 케달리온을 목말 태워 목적지에 도착해 시력을 되찾았다. ‘거인의 어깨 위에 올라선 난쟁이’라는 관용구는 바로 거인 오리온의 어깨 위에 올라선 케달리온의 이야기에서 유래한 것이다.

오리온은 시력을 되찾자마자 복수를 하러 키오스로 돌아갔다. 하지만 오이노피온은 이미 종적을 감춘 뒤였다. 헤파이스토스가 오이노피온의 아버지 디오니소스의 부탁을 받고 지하에 청동 가옥을 만들어 그를 숨겨줬기 때문이다. 이것을 알 턱이 없던 오리온은 오이노피온이 외갓집으로 피신했을 것으로 지레짐작하고 이번에는 크레타로 건너가 섬을 이 잡듯이 뒤졌지만 그를 찾을 리 만무했다.

오리온은 허탈한 마음을 달랠 생각으로 크레타의 숲속에 틀어박혀 사냥에 몰두했다. 이때 우연히 같은 숲속에서 요정들과 함께 사냥을 즐기던 달과 사냥의 여신 아르테미스가 사냥에 열정적인 오리온의 모습에 호감을 느끼고, 그에게 다가가 신분을 밝힌 다음 그를 친구로 삼았다.

아르테미스가 오리온의 모습에 반해 사랑에 빠진 것은 아니었다. 아르테미스는 독신자의 수호신이자 처녀 신으로 늘 남자를 멀리했다. 오리온과 아르테미스는 다만 사냥이라는 취미가 같은 친구로서 우정을 나눴을 뿐이다. 이 우정이 비극의 씨앗이 됐다. 태양의 신 아폴론은 누나 아르테미스가 오리온과 아주 친하게 지내는 것을 보고 항상 강한 질투심을 느꼈다. 아폴론은 오리온이 저 멀리 수평선에서 수면 위로 머리만 내밀고 바다를 헤엄쳐 오는 것을 우연히 발견했다. 오리온의 머리는 너무 멀리 떨어져 있는지라 조그만 점으로밖에 보이지 않았다. 아폴론은 오리온의 머리를 가리키며 마침 곁에 있던 누나의 자존심을 건드리는 말을 던졌다.

영국 화가 시드니 프라이어 홀이 그린 오리온 자리. 시드니 홀

제과 회사 ‘오리온’의 로고. 7개의 별이 돋보인다. 오리온 홈페이지

아르테미스, 오리온 별자리로 만들어

“아르테미스가 아무리 화살을 잘 쏜다고 해도 저 작은 점은 맞힐 수 없을 것”이라고 말이다. 자존심이 상한 아르테미스는 작은 점이 무엇인지 제대로 확인도 하지 않은 채 곧장 화살을 날려 그것을 꿰뚫었다. 얼마 지나지 않아 아르테미스는 그 작은 점이 오리온의 머리였음을 확인하고 후회하며 그를 하늘의 별자리로 만들었다. 오리온 별자리에서 오리온의 몸통에 해당하는 일곱 개의 별은 모두 선명하게 빛을 발한다. 그에 비해 머리에 해당하는 별 메이사(Meissa)는 잘 빛나지 않는다.

오리온의 죽음에 대해서는 다른 설도 있다. 어느 날 아르테미스와 함께 사냥하던 오리온이 장차 이 세상의 짐승들을 모두 잡아버리겠다고 말하자 여신이 그것을 막으려고 거대한 전갈을 보내 그를 살해했다는 것이다. 물론 아르테미스는 금세 자신의 잘못을 뉘우치고 제우스에게 간청해 친구 오리온과 전갈을 하늘의 별자리로 만들어줬다고 한다. 전갈을 보내 오리온을 죽인 것은 아르테미스가 아니라 이 세상에서 짐승들이 모두 사라지는 것을 안타까워한 대지의 여신 가이아였다는 설도 있다.

오리온이 별자리로 남아서인지 천문, 항공, 군사 분야에서 오리온의 이름을 자주 사용한다. 스위스의 유명한 천문학 잡지 이름도 ‘오리온’이다. 현재 미국 항공우주국(NASA)이 개발 중인 차세대 유인 우주선도 ‘오리온(Orion Multi-Purpose Crew Vehicle)’이다. 지금은 운항을 종료했지만, 한때 스페인의 전세 항공사와 룩셈부르크의 항공사 이름도 우연히 똑같이 ‘오리온에어(Orionair)’였고, 미국의 해상 초계기 이름도 ‘오리온(P-3)’이며, 미국 해군에서는 수십 년에 걸쳐 군함 이름에 오리온을 반복해서 사용하고 있다. 미국뿐 아니라 프랑스, 독일, 스웨덴 해군에도 ‘오리온’이라는 이름을 지닌 군함이 있다.

이와 무관한 업계에서도 오리온이라는 이름을 종종 쓴다. 일본에는 ‘오리온’ 제과 회사와 ‘오리온’ 맥주가 있는데, 우리나라에도 초코파이로 유명한 ‘오리온’ 제과 회사가 있다. 아마 독자들에게 가장 익숙한 ‘오리온’은 바로 이 제과회사의 이름일 것이다. ‘오리온’ 제과 회사의 로고는 일곱 개의 별이 구를 감싸는 모양이다. 그 별들은 혹시 오리온이 사랑했던 플레이아데스 일곱 자매를 형상화한 것은 아닐까. 아니면 오리온 별자리 중에서 머리 부분에 해당하는 메이사를 제외한 가장 밝게 빛나는 일곱 개의 별을 형상화한 것은 아닐까.

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)