- 생명공학 기술이 아무리 발전한다 해도 사람의 얼굴을 다른 이에게 이식하는 건 불가능해 보인다. 그렇다면 사람의 심성이 고스란히 드러나는 관상을 어떻게 하면 좋게 만들 수 있을까. 해답은 마음의 상(相)을 고치는 데 있다.

사람의 관상은 마음 먹기에 따라 달라지기도 한다.

지난해 황 교수가 세계 최초로 인간 체세포 복제를 통해 배아줄기세포를 만들었을 때만 해도 세상은 그저 좀 놀랍다는 반응을 보였다. 유럽 생명공학계도 질투와 시샘 어린 눈으로 바라본 게 사실이다. 그런데 이번에는 아예 배아줄기세포를 배양하는 법을 찾아냈다. 그것도 척수 손상으로 팔다리가 마비된 환자 9명과 선천성 면역글로블린 결핍증 환자 1명, 소아당뇨 환자 1명 등 모두 11명의 피부세포를 떼어내 복제한 뒤 배아줄기세포를 만든 것이다.

다른 사람의 체세포를 이용할 경우 치료과정에서 면역 거부 반응이 일어날 수 있지만, 환자 자신의 체세포를 이용하면 그런 걱정을 덜 수 있다는 점에서 이번 연구는 매우 유익하다. 또한 세포 분할 상태를 128개까지 키우는 데 필요한 영양세포를 인간세포로 이용했다는 점에서 과거 쥐 세포를 이용할 때 상존하던, 동물의 병이 환자에게 전염될 가능성을 차단했다. 지난해엔 난자 242개에서 줄기세포를 단 1개 얻었고, 이번엔 난자 185개에서 배아줄기세포 11개를 만들었다. 놀라운 성공률이다.

혀 내두를 인간복제 기술

우리는 이러한 의학기술이 어느 정도 파괴력을 가졌는지 그 가능성을 가늠하기 힘든데, 이는 아인슈타인이나 후배 양자역학(量子力學) 대가들이 수십년간 연구하고 논쟁해서 증명한 이론들을 3∼4년 만에 앞당겨 놓은 것에 비유할 수 있기 때문이다.

생명체 복제(cloning)는 한 개체와 동일한 유전자 세트를 지닌 새로운 개체를 만드는 것이다. 개나리 가지를 꺾어 땅에 심어 새로운 개나리를 키우는 꺾꽂이 기술 역시 복제에 해당한다. 그 결과 자라난 개나리는 원래 개나리와 유전적으로 동일하기 때문이다. 또 당근과 같은 일부 식물은 뿌리세포를 채취, 영양분이 든 배양액에서 배양해 세포 덩어리까지 키운 다음 다시 완전한 식물로 재배할 수 있음이 알려졌다. 이런 식으로 배양기에서 동물 세포를 배양하는 것도 복제에 해당한다.

이제 생명공학의 발전은 우리가 흥미롭게 본 스티븐 스필버그 감독의 영화 ‘쥬라기공원’도 결코 꿈만은 아니란 사실을 일깨워준다.

그러나 과학과 윤리 사이엔 ‘갈등’이 존재한다. 생명체를 어떻게 다룰 것인가의 문제를 놓고 과학자와 윤리학자들은 끊임없이 논쟁을 벌여왔다. 과학과 윤리 사이에 노선 차이가 워낙 커 쉽사리 종착역을 찾을 수 없다.

생명공학 또는 인간복제 기술은 불임으로 고통받는 많은 이의 고민을 해결해줄 수 있다. 불치의 유전병으로 죽어가는 아이를 살리거나 시한부 생명을 살고 있는 환자에게 간세포 배양을 통해 건강한 삶을 제공할 수도 있다. 이런 실험을 비윤리적인 문제로만 간주하기는 힘들다.

하지만 장기 이식을 위한 복제는 인간의 생명을 단지 ‘수단’으로 전락시킨다는 인간 존엄성 침해의 문제를 안고 있다. 인간 조작의 비윤리성은 더 말할 나위가 없다. 여기에 상업적인 목적까지 가세한다면 인간복제는 인류 최대의 재앙으로 발전할 수 있다.

‘키메라’와 생명공학

현재 루게릭병, 백혈병, 파킨슨병, 당뇨병 등에 걸린 환자에게 장애가 생긴 세포를 대신하는 정상 세포를 외부에서 배양, 주입해 치료하려는 시도가 행해지고 있다(백혈병의 경우 골수이식 성공률이 90%에 이른다). 머잖아 이러한 줄기세포의 분화를 구명하고 어느 세포가 신경세포로 갈 것인지, 어느 세포가 혈액세포로 분화하는지 등에 대한 분리 기술이 완성된다면 노벨의학상 10개를 줘도 모자랄 것이다.

‘일리아드(Iliad)’는 지금도 애송되는 그리스 최고의 서사시다. 10년에 걸친 그리스 군대의 트로이 공격 중 마지막 50일 동안 일어난 사건들을 1만5693행, 24권에 달하는 방대한 분량에 담은 이 비극은 그리스 최고의 시성(詩聖)이라고 일컫는 호머가 썼다. 이 시에는 ‘키메라(Chimera)’라는 괴물이 등장한다.

사자의 몸을 하고, 등에는 염소의 머리가 있고, 꼬리는 뱀(혹은 용)의 형상을 한 키메라. 그리스 신화의 전설적 동물로 입으로는 불을 뿜어내며, 날개로 사람을 공격하는 포악한 괴물이다. 결국 르라우코스의 자식 벨레로폰이 페가수스의 도움을 받아 키메라를 물리친다.

신화에서 몬스터인 키메라는 의학적 관점으로 볼 때 사자와 염소, 그리고 뱀의 형상을 하나의 몸에 갖고 생존한 생물로 서양 고대 문명과 현대를 아우르는 성공적인 이식(移植)의 극치라고 할 수 있다.

그런 이유에서인지 요즘엔 하나의 생명체 속에 유전자형이 서로 다른 조직이 접촉해 존재하는 현상을 일컬어 ‘키머리즘’이라고 부른다. 이것은 일종의 혼합 생명체나 유전자 조작을 통해 이종(異種) 생명체 사이에 장기나 물질을 창조하거나 신체 일부분을 교체하거나 이식하는 등의 생명공학적 영역에 속한다. 그리고 지금 이 시간, 세계의 수많은 유전자 연구실에서는 동서양을 막론하고 동물과 동물 혹은 동물과 인간 간에 유전자를 조작해 서로의 배아줄기세포를 이식, 이 같은 새로운 생명체를 창조하는 데 여념이 없다.

이런 현실에서 보면 천년이 넘는 세월 동안 인간의 욕망과 상상력이 보태진 신화 속 키메라야말로 미래에 만날 수 있는 이식과 복제의 기적은 아닐는지….

얼굴을 ‘이식’한다?

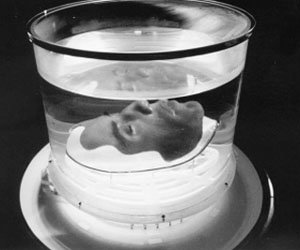

생명공학 기술이 발전하더라도 얼굴 이식은 불가능할 것이다. 사진은 영화 ‘페이스 오프’에서 얼굴 이식을 위해 사람의 안면 피부를 떼어낸 장면.

요즘 이슈가 되는 줄기세포를 이용하면 얼굴 바꾸기도 가능할까? 아니면 ‘페이스 오프(Face Off)’라는 영화에서처럼 얼굴 이식을 하면 변할 수 있는 걸까? 답은 ‘아니다’다. ‘이식’이란 몸의 일부를 원래 있던 제자리에서 완전히 또는 부분적으로 분리해 이를 같은 개체나 다른 개체에 옮겨 심는 것을 말한다. 이식에 관한 전설은 키메라에서 보듯 인류 역사의 시초부터 있었고, 따라서 이식은 인류 역사와 함께 인간이 가져온 꿈이라 하겠다.

오늘날 이식수술은 그 대상이 심장, 간, 신장, 폐, 췌장, 장 등 주요 장기에서부터 골수와 각막 조직은 물론 심지어 난소와 손에 이르기까지 광범위하게 이뤄지고 있다.

최초의 장기이식 수술 성공 사례는 1954년 쌍둥이 형제 간에 신장을 이식한 것이다. 현재 인간의 모든 장기나 조직을 이식할 수 있지만 얼굴을 이식하는 것은 불가능한 것처럼 보인다. 손 이식은 피부, 근육, 뼈, 혈관, 힘줄, 연골 등이 관련된 매우 복잡한 수술이지만 1998년 프랑스에서 최초로 성공했다. 손 이식 수술은 아직까지 실현되지 않은 얼굴 이식 수술의 가능성을 보여준 것으로 평가된다.

실제로 미국 오하이오주 클리블랜드의 한 병원이 최초로 얼굴 이식 수술 허가를 받아놓은 상태로 현실화가 멀지 않을 것으로 보도됐으나 필자는 여전히 회의적이다.

안면 이식은 죽은 자의 얼굴에서 피부와 피하지방층, 신경, 근육을 떼어내 환자의 얼굴 속살에 붙이는 일이다. 고도의 미세혈관 접합술과 미세 신경접합술이 요구된다. 물론 현재의 기술로도 피부 이식을 하고 미세접합술도 최고 수준으로 해낼 수 있는 의사는 많다.

그러나 뼈와 근육, 혈관과 신경을 제대로 이어주는 작업을 세상에서 수술을 가장 잘하는 의사 수백명이 돌아가면서 시행하더라도 얼굴 하나를 온전히 완성하는 일은 불가능하다. 아마도 그것은 인간의 영역이 아니라 신의 영역에 속하는 일일 것이다.

‘관상불여심상(觀相不如心相)’

그렇다면 불철주야 신(神)과 경계 싸움을 하는 과학자도 아니고, 하루 세 끼 밥 먹으며, 24시간 비슷한 일상을 살고 있는 평범한 우리가 좀더 나은 얼굴을, 좀더 호의적인 관상을 갖는 비결은 무엇일까.

해답은 좋은 ‘관상’을 ‘이식’하는 것이다. 물론 생명공학이나 의학에서 말하는 이식의 범주와는 다르다. 이는 수술을 어느 정도 내포하기는 하지만 우리의 마음가짐으로 얼마든지 이식할 수 있는 분야다.

‘사주불여관상(四柱不如觀相), 관상불여심상(觀相不如心相)’이라 하지 않나. 좋은 마음을 이식하려면 얼굴에 생명과 영혼이 있어야 한다. 우리말의 ‘얼’은 영혼을 의미하고 ‘굴’은 통로를 의미한다. 영혼이 깃들인 얼굴이 생명력이 있는 것이고 이것 또한 관상학에서 말하는 얼굴빛에서 그 사람의 건강까지 추려내는 찰색(察色) 이론에 버금가는 내용이 되는 것이다. 얼굴 모습은 마음 상태에 따라 달라지며, 죽은 사람과 산 사람의 얼굴이 다르듯 기분 좋은 사람의 얼굴과 기분 나쁜 사람의 얼굴 또한 다르다.

의학에서도 얼굴 근육은 뇌의 명령을 그대로 전달, 표현한다고 한다. 그래서 부정적인 생각이나 너무 심각한 생각을 하는 사람, 연구직처럼 오랫동안 한쪽으로 몰두하거나 공부한 사람들의 근육은 더 경직돼 있고, 동심을 가지고 사는 사람들은 어른이 되어서도 동안(童顔)이다. 학문에만 몰두한 사람의 얼굴은 학자의 얼굴이 되고, 남의 호주머니만 노리며 생활하면 도둑이나 사기꾼의 얼굴이 된다.

필자가 잘 아는 모 박사는 ‘부자 체질이 따로 있다’고 주장한다. 부자들과 가난한 사람들을 대상으로 몸의 어떤 면이 다른가를 봤더니 놀라운 차이점이 있었다고 한다. 비단 얼굴뿐만이 아니다. 흔히 부자의 얼굴은 복이 있어 보이고 윤기가 흐르게 마련이라고 하는데, 그들은 체형 자체가 다르다는 것이다. 당당하고 멋진 걸음걸이가 대표적인데, 이는 자신감에서 오는 것이며 그런 자신감이 우아한 체형을 만든다고 한다.

어떻게 하면 그런 멋진 체형을 만들 수 있을까. 부자가 되면 자신감도 생기고 체형이나 체질도 변하겠지만 어디 부자 되기가 쉬운가.

하지만 쉬운 방법도 있다. 운동과 바른 자세를 습관화하는 것이다. 바른 자세, 꾸준한 운동과 긍정적 사고가 자신감과 체형, 체질을 바꾼다고 한다. 자연스레 얼굴 형색도 좋아질 것은 자명한 이치다.

여기서는 얼굴을 중심으로 삼기로 하자. 타고난 선천의 얼굴이 삶에 끼치는 영향을 20%라고 보면, 80%는 후천의 얼굴로 그 사람의 삶을 반영하는 거울이 된다. 부모의 유전인자와 타고난 팔자로 정해진 선천적인 상은 어찌 보면, 일생을 살아가는 데 작은 부분에 해당한다. 기본 골격은 변하지 않는데도 그 위를 형성하는 근육, 피부, 주름, 혈색은 자신의 마음과 환경을 투영하여 상(相)이 좋아질 수도, 나빠질 수도 있기 때문이다.

이는 일란성 쌍둥이를 봐도 알 수 있다. 같은 모습을 갖고 태어나도 자라면서 다른 인상을 지니게 되는 것을 흔히 보게 된다. 또한 많이 웃는 사람의 표정 주름과 찡그린 사람의 표정 주름을 살펴봐도 그들의 마음이 실려 전반적인 인상을 이루는 것을 볼 수 있다. 게다가 얼굴의 각 부분에 나타나는 찰색은 운명뿐 아니라 오장육부와 연결돼 있어서 건강의 척도가 된다.

운명과 신체는 신체가 있기에 생명이 있는 것처럼 불가분의 관계다. 그렇다면 선천적인 운명만을 의미하는 관상(觀相)이 곧 길흉화복의 지팡이이므로 그냥 체념하고 있어야만 하는 것일까. 이를 개선하거나 방향을 바꾸려는 시도는 무의미한 것일까.

복 있는 사람과 가까이 하면 나의 흉도 복이 되고, 그 복을 빌려 재앙을 피해갈 수 있다. 운(運)이란 ‘복 있는 사람끼리의 만남’ 그 자체다. 친구를 잘못 만나면 엉뚱한 길로 접어들어 감옥에 간다거나 겪지 않아도 될 불행을 겪는 것 등이 바로 불행 이식의 개념이고, 관상을 보면서 터득해야 할 인생 지혜이다.

유전자도 이식하는 판에 인간의 마음을 이식하는 것이 어려울 리 없다. 인간의 체형이 DNA로 결정된 구조라고 하지만 체형도 운동이나 요가로 인해 변할 수 있는 것이고, 체형이 변하면 운세도 달라질 수 있다. 인간의 삶은 자신의 노력에 의해 변하는 것이다.

노력이 相을 바꾼다

누구나 좋은 상(相)을 가질 수 있다. 자신의 상은 노력에 따라 얼마든지 좋게 고칠 수 있다. 그렇다고 성형외과를 찾아가 수술을 받으라는 말은 결코 아니다.

상은 대뇌의 작용이 얼굴에 나타나는 것이므로 근본적으로 바꾸려면 대뇌를 수술해야 한다는 결론이 성립된다. 그것은 불가능한 일이다.

그러면 어떻게 해야 상을 좋게 만들 수 있을까. 평범하기 짝이 없는 우리들은 매일 아침 거울을 보면서 거울에 비친 자신의 모습을 보고 스스로 판단할 뿐 내적인 아름다움까지 보긴 힘들다. 사람의 인상은 감정에 따라 시시각각 변한다. 무의식중에 마음속 깊이 생각하던 것을 표정으로 얼굴에 표출하는 특성을 지닌 인간은 마음의 상을 고쳐야 관상이 고쳐진다.

좋은 얼굴이란 약점이 한 군데도 없이 균형 잡힌 얼굴이 아니라 인간적인 약점을 가지고 있으면서도 어딘가 사람을 매료시키는 멋진 포인트와 특징을 가진 얼굴일 것이다.

사람이 아름답게 보이는 것은 그의 정신과 견해, 성격 그리고 사랑의 능력 때문이다. 미(美)는 단순한 육체적 특성이 아니라 전인적 인간의 특성이다. 얼굴의 색이나 분위기는 자신이 어떻게 마음먹고 얼마나 노력하느냐에 따라 변한다. 지식이나 지혜는 다소 모자라도 남을 사랑할 줄 알고, 어려운 이를 돌볼 줄 알며, 사람에게 적극적이며, 은혜를 알고, 매사에 감사하는 마음을 지니고 산다면 그 사람의 인상은 어느 고명한 학자보다 좋아지고 인생도 평화로워진다. 고귀한 생각과 감정은 얼굴 표정에도 아름다움으로 배어난다. 나보다 못한 사람을 불쌍히 여기고 돕는 마음자세와 행위는 실천하기가 여간 어렵지 않은데, 흔한 말로 덕을 쌓으면 어느 사이에 관상도 변한다.

성형보다 심성 다듬기가 중요

인간사는 정말 뜻대로 되지 않는다. 죽어라고 일이 안 되는 사람이 있고 웬일인지 매사가 잘 풀리는 사람이 있다. 그러나 운이 인생의 대부분을 좌우하는 것도 아니다. 같은 운이라 해도 노력에 따라 달라진다고 생각하고 매사에 임해야 한다.

좋은 상이 나빠지기는 쉽지만 나쁜 상을 좋은 상으로 바꾸는 것은 쉬운 일이 아니다. 좋은 음식을 열 번 먹는 것보다 나쁜 음식, 즉 술이나 담배를 한 번 삼가는 게 더 낫다는 말도 있다. 덕을 쌓아 영혼이 정화되고 인상으로 표출되기까지는 상당한 시간과 노력이 요구된다. 자신의 얼굴에 책임을 진다는 것은 동서고금의 명언으로 남아야 할 것이다.

관상학적으로 좋은 상이란, 황금비율로 규정되는 획일적인 미인의 얼굴이기보다 웃는 상, 건강한 신체, 바른 자세가 조화됨을 지칭한다. 덕을 쌓는 마음과 행동이 습관이 되어 지속될 때 비로소 그 사람의 인상이 화사한 꽃으로 피어나고 완성되는 것이다.

길가에 굴러다니는 돌멩이도 둥글고 반들반들하면 아이들이 갖고 놀지만 뾰족하고 모가 나 있으면 멀리 치워버리듯 관상도 마찬가지다. 물론 얼굴을 성형했다고 해서 나쁜 운세가 좋은 운세로 변하겠냐고 혹평할 수도 있지만 모가 나고 뾰족한 돌도 다듬으면 고운 장식물이 될 수 있는 것처럼 좋은 인상을 가지려면 성형 후에도 심성을 다듬고 노력해야 한다는 점을 명심해야 한다. 성형을 자칫 잘못하면 운세적으로 해가 될 수도 있다는 점도 함께.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)