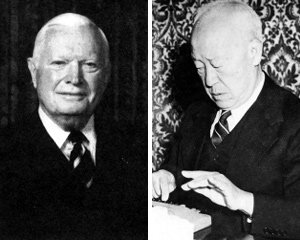

한국에 원자력의 씨앗을 뿌려준 워커 시슬러씨.(왼쪽) 원자력 인재를 키우고 원자력연구소를 만든 이승만 대통령.(오른쪽)

시슬러의 나무상자

시슬러는 1897년 오하이오 주에서 태어나 코넬 대학에서 기계공학을 전공했다. 제2차 세계대전 기간(1939~1945) 중에는 정부에 들어가 전쟁물자생산국에서 전력 관계 일을 했다. 그리고 전쟁이 끝나자 디트로이트 에디슨 사에 들어가 1971년까지 근무한 인물이다. 이 기간 중 그는 세계에너지회의(WEC) 의장, 에디슨전기협회(EEL) 회장, 미국 원자력산업회의 의장 등을 맡아 정력적으로 활동했다.

시슬러는 제2차 세계대전 직후 전쟁으로 파괴된 유럽을 부흥하기 위해 미국이 펼친 마셜플랜에 참여하면서 전력과 경제개발 문제에 관해 세계적인 인물로 떠올랐다. 그는 미국이나 자기 회사의 이익보다는 인류애적 관점에서 활동했다. 그가 1948년 북한이 단행한 5·14 단전(斷電) 사건을 계기로 한국과 인연을 맺게 되었다.

미 군정을 받고 있는 한국이 심각한 전력난에 빠졌다는 소식을 들은 그는 자신이 정부에 있을 때 건조된 발전함을 긴급히 한국에 보낼 것을 건의해, 이를 관철했다. 그에 따라 자코나 발전함이 부산항에, 엘렉트라 발전함이 인천항에 들어와 전기를 공급했다.

1950년 6·25전쟁이 일어났을 때도 한국은 심각한 전력 부족 사태에 직면했는데 이때 미국이 보내준 3만㎾급 발전함인 레지스탕스함도 시슬러가 정부에 있을 때 건조된 것이었다.

한강 하류에 있어 더욱 유명했던 당인리발전소(지금은 서울화력발전소로 부른다)는 1929년 6월 경성전기주식회사가 건설에 들어가 1년5개월 만인 1930년 11월, 1만 ㎾급 1호기를 준공함으로써 생겨났다. 그리고 1936년 1만2500㎾급의 2호기를 준공해 가동하다 광복을 맞았다. 1948년 5월 북한이 전격적인 단전 조치를 취했을 때 이 발전소의 가치는 매우 높아졌다.

원자력은 ‘머리에서 캐는 에너지’

6·25전쟁이 끝난 후 한국 정부는 당인리발전소에 2만5000㎾급 3호기 건설을 추진하는데 이때 마셜플랜에 참여해 활동한 경험이 있는 시슬러가 AID 차관을 주선하기 위해 뛰어다녔다. 그 결과 한국은 1956년 3월 3호기를 준공해 부족한 전력을 메울 수 있었다. 시슬러는 1950년대 한국이 북한에 앞서 국제에너지회의(WEC)에 가입하는 데도 큰 도움을 주었다.

시슬러는 북한이 한국에 앞서 국제에너지회의 가입 신청서를 내자 북한의 가입 승인이 보류되도록 영향력을 행사하고 이 사실을 한국전력의 박영준 사장에게 알렸다. 이에 박 사장이 상공부와 외무부를 움직여 한국도 가입신청을 하게 됐다. 시슬러는 한국이 북한보다 먼저 국제에너지회의에 가입할 수 있도록 막후에서 끝까지 도와주었다.

국제 전력계의 거물이니 만큼 시슬러는 한국에 오면 이승만 대통령을 만날 수 있었다. 1950년대 중후반 한국에 온 그는 나무로 만든 작은 ‘에너지 박스’를 들고 경무대로 이승만 대통령을 찾아갔다. 그가 들고 간 에너지 박스 안에는 우라늄과 석탄이 들어 있었다. 에너지 박스를 열어 석탄과 우라늄을 보여준 시슬러는 이 대통령에게 이렇게 말했다고 한다.

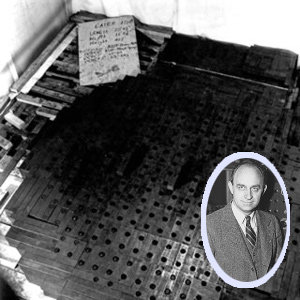

엔리코 페르미(원안)가 최초로 핵분열 실험을 한 CP-1 원자로.

시슬러의 설명이 일찌감치 원자력의 힘을 인식하고 있던 이승만 대통령을 움직였다. 이 대통령은 원자력의 가치를 알고 있었지만 한국이 과연 원자력발전을 할 수 있느냐에 대해서는 확신을 갖지 못했으나 시슬러의 설명을 듣고 원자력에 대한 도전 의지를 갖게 됐다고 한다.

IAEA 창립

잠시 시선을 미국을 중심으로 한 세계로 돌려보기로 하자. 앞장에서 설명했듯 소련과 영국이 핵실험에 성공한 다음인 1953년 12월8일 아이젠하워 미국 대통령은 유엔 총회 연설에서 ‘평화를 위한 원자력(Atoms for Peace)’이란 제목의 유명한 연설을 한다. 이때의 시대정신을 알기 위해 아이젠하워가 한 연설의 일부를 옮겨본다.

“원자력을 군사적으로만 이용하려는 이 무시무시한 추세가 뒤바뀔 수만 있다면, 원자력이 갖고 있는 엄청난 힘은 인류에게 큰 이익을 주는 것으로 탈바꿈하리라고 믿는다. 원자력을 평화적으로 이용하는 것은 헛된 꿈이 아니다. 그 가능성은 이미 입증돼 있다. 따라서 본인은 국제원자력기구를 유엔의 후원하에 설립할 것을 제안한다.

이 기구는 세계의 전력 부족 지역에 충분한 전력을 제공하는 일을 한다. 또 원자력을 농업과 의학 등 평화적 활동을 하는 데 사용하는 일을 할 것이다. 미국은 원자력의 딜레마(군사용으로도 쓰일 수 있고 평화용으로도 쓰일 수 있는 모순)를 해결하는 데 앞장설 것이다. 인간이 갖고 있는 위대한 창의력을, 죽음을 생산하는 물질이 아닌 삶을 창조하는 물질을 만드는 데 바칠 것을, 전세계 앞에서 약속한다.”

세계 각국은 아이젠하워의 선언을 적극 환영하였다. 이에 따라 국제원자력기구(IAEA)를 만들기 위해 1954년 중에만 무려 28차례나 국제회의가 열렸다. 그리고 1956년 유엔 총회에서 국제원자력기구 헌장이 채택됨으로써 1957년 IAEA가 유엔 산하기관으로 창설되었다.

당시 한국은 유엔에 가입하지 못했지만 국제원자력기구 결성이 논의되던 1956년 9월 국제원자력기구 헌장에 서명함으로써 이 기구 창립 회원국 가운데 하나가 되었다.

아이젠하워가 원자력의 평화적 이용을 선언할 수 있었던 것은 미국의 자신감에서 비롯되었다.

핵폭탄을 만들기에 앞서 인류는 원자로를 제작했다. 시카고대의 엔리코 페르미가 Chicago Pile-1, 줄여서 CP-1이라고 하는 실험용 원자로(흑연감속로)를 만들어 33분 동안 핵분열 연쇄반응 실험에 성공한 것은 1942년 12월2일이었다. 핵폭탄 만능론이 미국을 지배하고 있을 때 미 해군은 핵폭탄이 아닌 페르미의 CP-1 원자로에 주목했다.

1946년 미 해군은 리코버(Rickover) 대령을 비롯 네 명의 장교를 원자폭탄을 만든 오크리지 국립원자력연구소에 파견했다. 이들의 임무는 원자력의 엄청난 힘을 대형 함정을 움직이는 동력원으로 사용할 수 있는지 검토하는 것이었다. 이에 따라 1948년 미 원자력위원회는 잠수함용 열(熱) 원자로인 ‘STR(Submarine Thermal Reactor)’ 개발 계획을 정규 연구과제로 확정했다.

1953년 STR 제1호기인 STR 마크(Mark)-Ⅰ이 완성되었다(미국은 무기나 장비를 개발할 때 처음 개발한 것은 마크 Ⅰ, 그 다음 것은 마크 Ⅱ, 그 다음 것은 마크 Ⅲ로 불러 구분한다).

|

잠수함용으로 개발된 원자로

STR 마크-Ⅰ은 잠수함에 실제로 탑재하지 않고 탑재 가능성을 검토하는 연구로로 사용되었다. 그리고 여기서 얻은 자료와 경험을 토대로 실제 잠수함에 탑재할 STR 마크-Ⅱ 제작에 착수했다.

STR 마크-Ⅱ는 가압경수로 방식의 원자로인데 이 원자로에 한번 핵연료를 장전하면 잠수함은 지구를 세 바퀴 돌 만큼의 에너지를 얻을 수 있을 것으로 기대되었다.

당시의 잠수함은 잠수함 내의 산소를 소모하는 디젤엔진을 가동해 배터리를 충전했으므로 하루에 한 번꼴로 수면으로 부상해, 디젤엔진이 써버린 산소를 채워야 했다. 그러나 원자로는 산소 없이 에너지를 내는데다 원자로에서 생산된 에너지를 이용해 오히려 산소를 만들 수 있으므로, 원자로를 탑재한 잠수함은 물 위로 부상할 필요가 없었다.

미국을 대표하는 방산(防産)회사인 제너럴다이내믹스(GD)는 1952년 6월부터 이 원자로를 탑재할 잠수함 제작에 들어갔다. 최초로 원자로를 탑재할 잠수함의 이름을 무엇을 할 것이냐가 화제가 되었다. 당시 미국에서는 프랑스인 졸베르가 쓴 ‘해저 2만리’란 소설이 인기를 끌고 있었다. 이 소설의 주인공인 네모 선장은 바닷물에서 에너지를 얻어 움직이는 거대한 괴물체(지금 표현으로는 잠수함)를 몰았는데 이 잠수함의 이름이 앵무조개를 뜻하는 노틸러스(Nautilus)였다.

물(H2O)에 전기 에너지를 가해 가수분해하면 수소(2H)와 산소(O2)가 발생한다는 것은 잘 알려진 사실이다. 핵잠수함은 원자로에서 나오는 에너지로 바닷물을 가수분해해 산소를 얻기 때문에 수면으로 부상해 공기를 흡입할 필요가 없다. 핵연료가 다 탈 때까지는 잠항을 계속할 수 있기에 이 잠수함은 건조 단계에서부터 노틸러스로 불렸다.

이것이 STR 마크-Ⅱ 원자로를 탑재한 잠수함을 건조할 때 그대로 옮겨져, 세계 최초의 핵추진 잠수함은 ‘노틸러스함’이라는 이름을 갖게 되었다.

1954년 1월 미 해군은 코네티컷 주 그로턴에서 노틸러스함을 진수했다. 장교 10명에 수병 93명이 승함하는 이 잠수함은 잠수함을 뜻하는 SS에 핵추진을 뜻하는 N을 붙여 SSN으로 분류되었다. 그리고 함번(艦番)은 571이 부여돼, 미 해군에서는 SSN 571로 불린다.

해군 함정은 진수 후 각종 장비를 설치해야 하기 때문에 실제 항해는 1년 후에 시작되는 경우가 많다. 1955년 1월17일 노틸러스함은 첫 잠항에 성공했다. 그해 5월에는 코네티컷 주 뉴런던에서 푸에르토리코를 잇는 1340마일을 16노트의 속력으로 잠항해 84시간 만에 주파했다. 이는 재래식 잠수함이 8노트의 속력으로 잠항하는 것에 비하면 획기적인 속도였다.

세계 최초로 원자로를 탑재한 노틸러스 잠수함. 이 잠수함은 1958년 인류 최초로 북극해를 관통하는 기록을 남겼다.

페르미가 만든 CP-1은 덩치가 컸지만 STR 마크 -Ⅱ는 크기가 작아 4040t인 노틸러스 잠수함에 탑재할 수 있었다. 연구소에서 사용하는 실험용 원자로가 아니라 실제로 사용할 수 있는 원자로 개발을 눈앞에 두고 있었기에 아이젠하워 대통령은 유엔에서 원자력 에너지의 평화적 이용에 대해 연설할 수 있었다.

당시 세계는 6·25전쟁을 계기로 자본주의 진영과 공산주의 진영으로 갈려 첨예한 냉전을 펼치고 있었다. 열전도 마찬가지겠지만, 냉전에서 승리하려면 세력이 커야 한다. 미국은 우방국을 상대로 원자력 에너지 제공에 나섰다. 소련도 마찬가지 전략으로 나섰다. 소련은 원자력의 평화적 이용에 앞서 나가는 행보를 보였다.

김일성, 소련 원전 준공식 참석

소련은 1951년 9월 모스크바 교외 오브닌스크에 5000㎾급 원자로 건설에 착수해 1954년 준공하였다. 공산권 최초의 상업용 원자력발전소로 알려진 오브닌스크 원전 준공식에는 소련의 우방국인 인도의 네루 총리, 유고의 티토 대통령, 베트남의 지도자인 호치민(胡志明), 북한의 김일성(金日成) 수상 등이 참석해 축하해주었다.

김일성이 오브닌스크 원전 준공식에 참석했다는 것은 북한도 일찍이 원자력의 중요성에 대해 인식했음을 의미한다. 노틸러스 잠수함 이후 미국은 원자로를 항공모함에 탑재하는 것에 관심을 기울이고 있었다. 1955년 8월 유엔은 스위스 제네바에서 ‘제1회 원자력의 평화적 이용을 위한 국제회의’를 열었는데, 여기서 그때까지 기밀로 취급되던 많은 자료가 공개되었다. 그로 인해 원자력발전에 대한 관심이 세계적으로 증폭되었다.

미국이 함정에 탑재하는 원자로 개발에 매진하는 사이 영국은 발전용 원자로 개발에 앞서 나갔다. 1956년 10월17일 영국은 콜더홀(Calder Hall)에 9만2000㎾급인 가스냉각로형 원자로 2기를 준공했다. 미국은 이듬해인 1957년 시핑포트(Shipping Port)에 10만㎾급 원전을 지었다.

그러니까 시슬러는 초강대국만 독점하던 원자력이 원자폭탄에서 발전(發電) 용도로 재탄생하면서 세계적으로 관심을 끌던 초기에 이승만 대통령을 만나, 원자력에 대해 알기 쉽게 설명했던 것이다. 시슬러는 이전에도 이 대통령을 만나 원자력의 중요성을 강조한 바 있다.

이승만 대통령은 원자력을 운영할 수 있는 인재 양성에 관심을 기울이게 되었다. 세상의 모든 일이 그렇듯이 한쪽만 서둔다고 일이 되는 것은 아니다. 대통령이 의지를 굳히면 이에 호응하는 사람이 있어야 일이 되는 법이다. 1945년 광복과 함께 경성제국대학이 폐교되고 경성대가 탄생했다. 1946년 이 대학은 국립서울대학교가 되었다. 경성대 이공학부는 관립 경성공업전문학교와 합병돼 서울대학교 공과대학이 되었는데 이 시기 공과대학의 인기는 의과대학에 못지않았으므로 적잖은 인재가 서울대 이공대로 몰려들었다.

공과대생들의 관심도 원자력에 쏠려 있었으나 이들은 원자력에 대한 자료를 구할 수 없었다. 그런데 1950년 6·25전쟁을 계기로 미군이 진주하면서 이들의 갈증도 풀리게 되었다.

미군 장교 가운데는 대학에서 원자력공학을 전공한 사람도 있었는데 이들을 통해 저명한 원자력 공학자인 레이먼드 L 머리(Raymond L. Murray) 박사가 쓴 원자력 에너지에 관한 교과서가 한국에 들어온 것이다.

엘리트를 키워라

윤세원 김희규 이영재 현경호 최창선 이진택 이창건 이병호 등 서울대 문리대에서 물리학이나 화학 등 이학(理學)을 공부하던 학생과 서울대 공과대에서 전기공학을 공부하던 학생들이 머리 박사의 책을 영문 타이프로 친 후 이를 등사기로 미는 방법으로 여러 권을 복사해, 세미나 형태로 공부하기 시작했다. 시슬러의 이야기를 들은 이승만 대통령이 국비 유학생으로 원자력을 공부할 사람을 뽑을 때 이들 준비된 영재가 대거 지원했다.

1956년 자본주의권에서는 최초로 영국에 건설된 콜더홀 원전.

한국의 엘리트들이 미국과 영국으로 갈려 출국한 것은 훗날 한국이 원자력발전을 시작할 때 영국형으로 하느냐, 미국형으로 하느냐를 놓고 갈등을 일으키는 요소가 되었다.

유학생들은 1960년부터 귀국했는데 그해 4·19혁명이 일어났다. 이로써 이승만 정권이 무너지고 장면 내각이 들어섰다. 그러나 장면 정부는 1년 남짓 후인 1961년 5·16군사정변으로 무너지고 박정희(朴正熙) 정부가 집권하게 되었다. 정변이 잇따르면서 유학생들에 대한 국비 지원이 중단됐다. 그로 인해 아예 그 나라에 주저앉아 고학으로 공부하는 사람도 나오게 되었다.

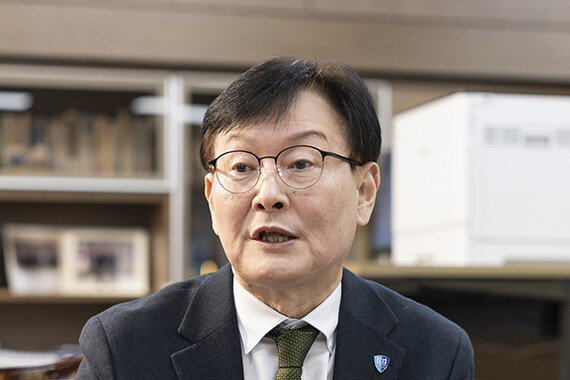

유학생 가운데 첫 세대가 윤세원(尹世元·경희대 부총장, 선문대 총장 역임)씨다. 윤씨는 연희전문 이과를 거쳐 일본의 교토(京都)제국대학에 들어갔으나 제2차 세계대전이 끝나면서 귀국해 서울대에서 학업을 마쳤다.

서울대의 원자력 세미나 그룹을 이끌던 그는 1957년 유학을 끝내고 돌아와 서울대 문리대 물리학과의 교수가 되었다. 원자력의 중요성을 인식한 이승만 정부는 문교부 과학교육국에 원자력과를 만들었는데 이때, 초대 원자력 과장으로 윤 교수가 임명됐다.

교수에서 공무원으로 변신한 윤세원 과장이 초안을 잡고 국회를 통과시킨 것이 바로 ‘원자력법’이다. 당시 문교부 장관은 물리학을 공부한 최규남(崔奎南·5대 서울대 총장 역임·작고) 박사였는데, 최 장관은 윤 과장을 전폭적으로 신뢰했다. 원자력에 관해서는 윤 과장만큼 아는 사람도 없었으므로 윤 과장은 직접 이승만 대통령을 만나 원자력에 관한 보고를 했다.

윤 과장이 만든 원자력법은 1958년 3월11일 법률 제483호로 제정됨으로써 정부 차원에서 원자력에 도전할 수 있는 근거가 마련되었다. 법이 제정되자 정부는 1959년 1월21일 원자력 정책을 집행할 기구인 ‘원자력원(院)’을 만들었다. 초대 원장에는 프랑스 유학생 출신으로 불교계의 거목이자 자유당 3선 의원인 김법린(金法麟·동국대 총장 역임·작고)씨가 맡았다.

한국 원자력의 방향 설정한 윤세원

이승만 대통령은 원자력원 원장을 부총리급으로 승격하려 했으나 반대 세력이 있어 장관급 자리로 만들었다. 이러한 자리에 유명 정치인인 김법린씨가 올랐으니, 원자력원은 다른 부서보다 예산을 확보하기가 수월했다.

원자력원은 발족 두 달 반 만인 1959년 3월1일 원자력연구소를 만들고 초대 소장으로 원자력과가 속해 있던 과학교육국의 국장 박철재(朴哲在·인하공대 학장 역임·작고)씨를 임명했다.

박 소장은 연희전문과 교토제국대를 졸업하고 서울대 교수를 하다 문교부로 옮겨온 학자 출신 공무원이었다. 학교로 보면 윤세원 과장의 직계 선배이므로 그는 윤 과장과 호흡을 맞춰 원자력연구소를 원활하게 운영할 수 있었다.

이 시기 원자력연구소는 ‘빵빵한’ 봉급을 줘가며 인재를 끌어들였다. 이때 연구소에 들어간 이창건(李昌健·76) 박사에 따르면 원자력연구소 근무자는 본봉의 100%씩인 연구수당과 위험수당을 더 받았기에, 봉급이 본봉만 받는 원자력원 근무자의 세 배에 달했다고 한다.

원자력연구소가 제대로 가동하려면 실험용 원자로가 있어야 한다. 원자력원은 미국 제너럴다이내믹스(GD)의 자회사인 제너럴아토믹(General Atomic·약칭 GA)으로부터 실험용 원자로를 도입했다. GA가 제작하는 실험용 원자로의 이름은 트리가(TRIGA)인데, 트리가는 훈련·연구·동위원소를 뜻하는 Training Research Isotope의 머리글자 TRI에 제너럴아토믹의 GA를 붙인 것이다.

트리가 실험용 원자로는 용량에 따라 마크(Mark)-Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ로 나뉘는데 뒤에 붙는 숫자가 클수록 용량이 크다. 트리가 마크-Ⅰ의 출력이 10㎾였고 마크-Ⅱ는 100㎾, 마크-Ⅲ는 1000㎾다. 원자력연구소는 트리가 마크-Ⅱ를 도입하기로 하고 1959년 7월14일 기공식을 가졌다. 트리가 마크-Ⅱ는 4·19와 5·16이라는 정변을 겪고 1962년 완공되었다.

한국 최초의 원자로인 트리가 마크-Ⅱ는 1979년 출력을 250㎾로 올려 사용되다 1994년 4월 원자력연구소에 새로운 시험용 원자로인 ‘하나로’가 가동에 들어감에 따라 가동을 멈추었다.

원자력연구소는 1969년 4월 1000㎾급인 트리가 마크-Ⅲ를 도입해 두 개의 실험용 원자로를 운영하게 되었다. 1000㎾는 1MW(메가와트)이다. 이 때문에 원자력연구소에서는 용량에 따라 트리가 마크-Ⅱ는 ‘킬로와트로(爐)’로, 트리가 마크-Ⅲ는 ‘메가와트로(爐)’로 부르게 되었다.

메가와트로도 하나로가 완공되면서 가동을 중단하고, 그 후 해체되었다. 그러나 킬로와트로는 해체되지 않고 지금은 한국전력 중앙교육원이 된 서울 공릉동의 옛 원자력연구소 부지 안에 그대로 남아 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)