- ‘고위험’ 기업부실화 지표 11%…美 7%, 日 2%

- 자동차 등 산업 전반으로 ‘빨간불’ 확산

- 저성장 경험해본 리더십 없어 혼란

- ‘너무 이른’ 구조조정은 없다

필자가 속한 알릭스파트너스는 부도가 났거나 부실에 처한 기업들의 상황을 호전시키는 일을 전문으로 하는 회사다. 늘 사정이 어렵고 급박한 기업들을 만나다보니 자연스럽게 우리의 관심사는 ‘미리 위험신호를 감지할 수는 없을까’에 모아진다. 위험을 미리 알 수 있다면 대책도 앞서서 세울 수 있기 때문이다.

이러한 문제의식에서 알릭스파트너스가 개발한 것이 ‘기업부실화지표(Corporate Distress Index)’다. 알릭스파트너스는 2000년 기업 부실화 예측을 위한 조기 경보 모델의 일환으로 기업부실화지표를 개발했다.

미국에선 1980년대부터 기업의 신용등급 이외에도 ‘알트만 Z 스코어(Altman Z Score)’라는 지수를 적용해 기업의 부실 정도를 측정해왔다. 기업부실화지표는 알트만 Z 스코어를 몇 단계 더 발전시켜 기업의 이익/손실 상태와 현재의 재정 및 현금 보유 정도, 그리고 주가 등 주요 데이터와 과거 부도 및 준(準)부도 상태에 들어갔던 기업군의 데이터 등을 종합하여 분석하는 지표다.

상장사 27% 도산 위기

또한 이 지표는 ‘낙관적 기대를 바탕으로 사업계획을 수립하지 않았는가’ ‘의사결정이 지연되지 않았는가’ 등의 정성적 분석도 반영한다(상자기사 참조).

기업부실화지표는 현재의 현금 보유 및 재정 상태를 파악하는 신용평가 모델과는 용도가 완전히 다르다. 예를 들어 Q씨라는 고소득 연봉 직장인이 있다고 가정하자. 도박 등 ‘특수한’ 취미가 없는 한, 그는 분명 신용도가 좋은 사람일 것이다. 그런데 그의 높은 신용도는 그가 향후 3분기까지 지금의 직장에서 동일한 연봉을 받으며 일할 것을 담보할까. 아니다. 기업부실화지표는 Q씨가 앞으로도 계속 높은 연봉을 받는 직장인의 지위를 유지할 것인지, 그 가능성을 보여주는 지표다.

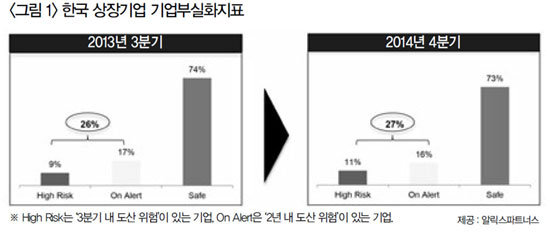

알릭스파트너스는 기업부실화지표를 적용해 2012~2014년 국내 코스피 및 코스닥 상장기업의 부실 위험성을 분석했다. 이 3년치 분석 결과는 상당히 중요한 시사점을 드러낸다. ‘우리 경제가 만성질환 환자와 닮아가고 있다’는 것이다( 참조).

분석 대상 상장사 중 위험 경고, 즉 ‘2년 내 도산 위험이 있다’는 경고를 받은 곳이 2012년과 2013년에는 26%, 2014년엔 27%에 달한다. 4곳 중 1곳 이상이 도산 위험에 처한 셈이다. 좀 더 자세히 들여다보면 3분기 내 도산 위험이 있는 기업이 2012년 11%, 2013년 9%, 2014년에 다시 11%로 1년 새 2%포인트 올라갔다. 다른 국가들의 3분기 내 도산 위험 상장기업 비율은 미국 7%, 유럽 4%, 일본 2%에 그친다.

이처럼 고위험군 기업의 수가 줄지 않고 늘어나는 것은 우리 경제에 내재한 한 가지 우려를 드러내는데, 바로 우리 경제가 만성적으로 부실기업을 안고 가고 있다는 사실이다.

‘만성질환’ 앓는 한국 경제

1990년대 말 경제위기 이후 우리나라는 기업구조조정 촉진법 등 부실기업 처리에 대한 제도를 대대적으로 변화시켰다. 또 기업들도 선제적 회생에 대한 자각이 상당한 수준에 이르렀다. 하지만 그럼에도 불구하고 아직도 많은 기업이 위기를 적시에 판단하고 능동적으로 회생 계획을 실행하는 능력이 아직 많이 부족하다. 따라서 ‘좀비기업’이 될 가능성이 높다.

좀비기업이란 이미 위기 단계에 들어섰으나 기업 여신이나 정부의 경기 부양책 등으로 일시적인 현금 유동성을 확보한 상태에서 다시 어려워지는 악순환에 들어간 기업을 가리킨다. 이러한 기업들은 국가에 사회 · 경제적 측면에서 많은 부담을 지울 수 있다.

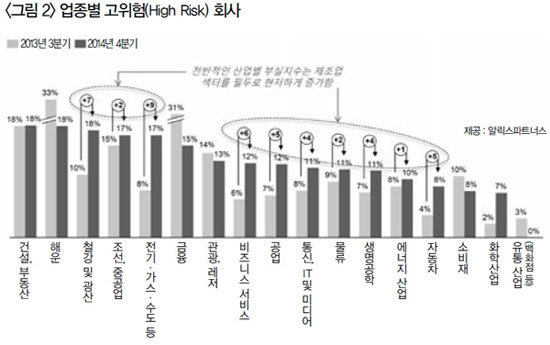

또 하나 주의 깊게 봐야 할 분석 결과는, 부실 징후가 전 산업 분야로 넓게 확산됐다는 점이다( 참조). 2012년, 2013년에는 부실기업이 건설, 해운, 증권회사 등 몇 개 산업 분야에 집중됐다. 그러나 2014년 지표를 보면 부실기업은 전 산업 분야에 고루 분포했다. 특히 자동차(4%→8%)와 정유(8%→10%) 등 한국 경제의 대표 업종에서 전년 대비 부실화 비율이 상승했다.

이처럼 부실화가 만성적으로, 그리고 전 산업군에 걸쳐 나타나는 것은 산업 전반에 걸쳐 성장 동력이 노후화하고 있고, 이에 따라 투자자본 회수율이 저하되고 있다는 반증이다. 그간 생산기술 우위 및 패스트 팔로어(Fast Follower) 전략에 기반을 둔 제품 혁신 등 코스트 경쟁력을 증대함으로써 경제가 성장해왔는데, 고비용 구조가 자리잡고 중국 기업들의 성장 등으로 코스트 경쟁력이 약화된 것이다. 이러한 요인 이외에도 기업의 경영 능력과 관련해 다음과 같은 몇 가지 요인을 더 찾을 수 있다.

첫째, 우리는 지금까지 고비용 저성장 환경을 경험해본 적이 없다. 우리 기업들은 늘 지속적인 고성장을 추구하며 살아왔다. 심지어 1990년대 후반 외환위기도 정부 주도로 빠르게 극복했다. 이후 중국의 부상(浮上)에 힘입어 다른 아시아 국가들과 함께 고속 성장을 이어갔다. 그러나 2008년 글로벌 경제가 불황으로 접어들었고, 이런 불황이 장기화한 끝에 지금은 아예 저성장 시대에 진입했다.

위기에 처한 많은 기업의 리더는 고성장 시장 환경에서 ‘더하기 경영’을 기반으로 성장한 이들이 대부분이어서 고비용 저성장 환경에서의 경영에 익숙하지 않다. 미스매치가 발생하는 것이다. 기업의 ‘C레벨’ 리더들이 의사결정을 할 때 고려해야 하는 요소들은 과거와 너무나 달라졌다. 하지만 여전히 우리 기업들은 고성장 시절에 신화적 성과를 낸 ‘영웅’들에게 지휘권을 부여하며 저성장 · 저효율 환경인 현재에도 과거와 같은 성과를 거둬들이라고 주문한다.

지금은 기업의 위기를 냉정하게 판단하고, 저성장 환경에 맞는 회생 비전과 성장 전략, 적정 규모화(Right Sizing)에 대한 끊임없는 노력 등을 추구할 수 있는, ‘빼기 경영’을 잘 할 수 있는 리더십이 필요하다. 따라서 CRO(Chief Restructuring Officer · 최고구조조정책임자)의 역할을 새롭게 이해해야 한다. CRO가 CFO(최고재무책임자), COO(최고운영책임자)와 함께 머리를 맞대고 저성장 시대를 어떻게 헤쳐 나갈 것인지 총체적인 전략을 세워야만 하는 시점인 것이다.

둘째, ‘냉정한 현실판단’의 부재다. 이는 앞서 언급한 리더십과도 연관되는데, 현재의 경영성과와 데이터를 주도면밀하게 관찰하되 새로운 시각으로 자원과 채널에 접근해야 한다. 국내 기업들의 회생 계획을 보면, 시장 및 자사 경쟁력 상승에 대해 천편일률적으로 낙관적 전망을 하며 기존 자산에 대한 투자액을 늘리거나 생산설비를 현대화하는 것으로 해결책을 제시하는 경우가 많다. 하지만 이것으로는 단기적 효과는 볼 수 있지만, 절대 근본적인 해결책이 될 수 없다.

시장 규모의 축소가 불가피한 산업군이 너무나 많다. 더욱이 산업의 생태 자체가 완전히 변해 멀지 않은 미래에 일대 변혁이 일어날 산업군도 있다. 단순히 근무량을 늘리고 “과거보다 더 허리띠를 졸라매고 더 오래 더 열심히 일하자”고 외치는 것은 대부분 무용지물이다. 시장이 줄고 회사 매출이 감소하면 사실 할 일이 별로 없다.

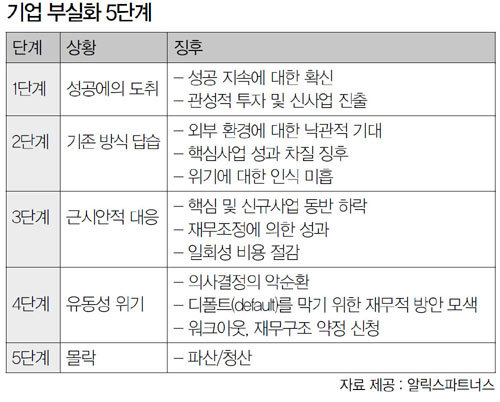

셋째, 반복되는 경영판단의 타이밍(Timing) 실수다. 기업이 도산하는 사례들을 살펴보면 대부분 5단계를 거친다(표 참조). 상승 곡선을 그리며 성장의 정점을 찍고(1단계), 수익성이 점진적으로 하락하면서(2~5단계) 도산하게 된다.

2단계는 기업이 선제적 구조조정을 통해 총체적으로 사업을 개편할 수 있는 절호의 기회다. 그러나 기업 대부분은 늘 그랬듯이 기존 경영방식을 답습하며 외부 시장 환경이 다시 좋아지기만을 기대한다. “다음 분기에는 중국 시장이 좋아져서 매출이 올해보다 늘 것”이라고 하는 것이 그 전형적인 예다. 그러나 당분간 ‘성장하는’ 시장 환경을 기대해선 안 된다. 장기 침체를 겪은 일본을 바라보며 저성장 환경 속에서 기업이 어떻게 유연하게 대처하며 핵심 경쟁력을 키워나갈 것인지를 살펴야 한다.

선제적 구조조정, 혹은 회생에는 두 가지 큰 자원이 필요하다. 자금과 시간이다. 도산 말고는 다른 길이 없는 기업은 아무리 구조조정을 하고자 해도 할 수가 없다. 세상에 ‘너무 이른’ 회생 조치는 없다. 시간과 자본이 허락할 때 구조조정을 한다면 기업은 더 많은 것을 선택할 수 있다.

많은 기업이 선제적 회생 계획을 세우면서 재무적 관점만 지나치게 강조한다. 그러나 이것만으로는 부족하다. 재무적 개선과 더불어 18개월 내에 운영 효율 등을 개선할 수 있는지가 선행 검토되어야 한다. 재무 개선 검토를 끝낸 후에 운영 개선을 검토하고 추진하려 하면 너무 늦다. CFO 중심의 회생 계획에서 벗어나야 한다. COO 및 CTO(최고기술경영자) 등이 처음부터 참여해 운영 개선을 선도해야 선제적 기업 회생을 성공시킬 수 있다.

알릭스파트너스와 함께 선제적 구조조정에 나선 에어버스의 사례를 보자. 에어버스가 A380 개발에 나섰을 때, 이 새 모델의 개발 기간은 예상보다 길어졌고, 방대한 조직 구조 등으로 코스트는 천문학적으로 급증했다. 이에 CFO 중심으로 대응했지만 효과가 미미하자, COO 중심 체제로 18개월 내 수익구조 전환 및 프로젝트 성공을 목표로 삼아 조직 축소 및 아웃소싱 증대를 과감하게 실행했고, 그 결과로 수익구조 전환에 성공했다. 동시에 차기 비행기 모델 개발 계획도 절감된 코스트를 바탕으로 수립했다. 현재 에어버스는 A380의 성공으로 만족할 만한 ‘턴어라운드’를 이뤄냈다. 선제적 구조조정에는 무엇보다 ‘현장’에서의 실행과 ‘시간’이 가장 중요한 요소인 것이다.

앞서 말했듯 선제적 구조조정에 가장 좋은 타이밍은 기업이 2단계에 들어섰을 때다. 그러나 대다수 기업이 1단계 성공에 도취해 기존 방식을 답습한다. 그 대표적인 예가 공격적으로 사업 영역을 넓히며 ‘샐러리맨의 신화’로 불린 국내 S사다. 이 기업은 2007년 피크타임을 지나 2단계로 진입했을 때 기존 방식대로 중국에 대규모 투자를 했다. 이후 글로벌 금융위기가 발생했는데도 상황을 낙관했다. 그리고 2014년 부도가 났다. 피크타임에서 부도가 나기까지 고작 7년이 걸렸다.

S사는 3단계에서라도 위기를 감지하고 선제적 대응을 했어야 했다. 이때 나섰다면 지금보다는 훨씬 좋은 상태였을 가능성이 있다. 그러나 4단계에 진입한 이후로는 이미 벌어진 상황을 타개하기가 쉽지 않다. 4단계에서 과감한 매각과 인수 · 합병으로 기사회생하는 기업은 그리 많지 않다.

국내 자동차업종의 고위험 기업부실화지표는 2013년 4%에서 2014년 8%로 크게 올랐다

CEO가 직접 나서라

우리 기업이 그간의 구습을 버리고 선제적 구조조정에 나서려면 무엇보다도 현실에 대한 냉정한 시각을 가져야 한다. 만약 같은 패턴으로 숫자 몇 개만 바꿔 보고하는 임원들이 CEO 혹은 오너 주변을 둘러싸고 있다면 이것부터 바꿔야 한다. 현실을 냉정하게 분석, 판단하는 조직 혹은 사람이 필요하다. 다음으로는 설득인데, 이것을 남에게 시킬 것이 아니라 오너나 CEO 본인이 나서서 해야 한다. 그래야 노조, 채권단 등을 변화시킬 수 있다.

정부와 규제 당국의 역할 또한 중요하다. 우리나라의 도산 관련 규제 및 체계는 매우 잘 갖춰져 있다. 이러한 규제 및 체계를 일관성 있게 적용하는 것도 기업의 가치를 증진시키는 데 큰 기여를 할 것이라 여겨진다.

많은 논란을 불러일으킬 만한 분석 결과임에도 알릭스파트너스가 3년 동안 국내 상장기업들에 대한 기업부실화지표를 발표해온 궁극적인 목적은 한 가지다. 우리 기업들의 기반이 튼튼해져 세계시장에서 선도적인 입지를 다졌으면 하는 바람에서다.

또한 지금까지의 성공 방정식에서 벗어나 새로운 방정식을 적용해야 할 기업이 증가하고 있음을 공유하기 위해서다.

우리가 판단하기에 지금은 우리 기업들이 어떻게 생존할 것인지 근본적인 고민을 철저하게 해야 하는 시점이다. 우리의 분석 결과가 기업들이 현재에 직면한 문제들을 정면 돌파하는 밑거름이 되기를 바란다.

정영환 알릭스파트너스 대표 | ychung@alixpartners.com

조기연 알릭스파트너스 부사장 | kcho@alixpartners.com

![[전쟁이 남긴 빈자리③] 왜 한국이 중동 난민 ‘가족 재결합’ 돕나](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/3f/d5/4b/693fd54b0e05a0a0a0a.jpg)