다음 단계로 넘어갈 수 있다면, 제일 먼저 생산지를 읽는다. 물론 나이키나 갭은 ‘미제’고, 샤넬이나 모르간은 프랑스 브랜드이며, 프라다는 이탈리아에서 태어난 브랜드다. 하지만 상품의 실제 생산지는 한국, 중국, 모나코 등에서 파키스탄, 방글라데시, 엘살바도르 등 점점 더 낯선 나라로 확대되고 있다. ‘메이드 인 볼리비아’라고 씌어 있는 라벨에서 영화 ‘모터사이클 다이어리’의 이국적 산야가 생각나면 좋으련만, ‘피묻은 티셔츠’와 라틴 아메리카의 빈곤이 떠오르는 건, 우울한 일이다.

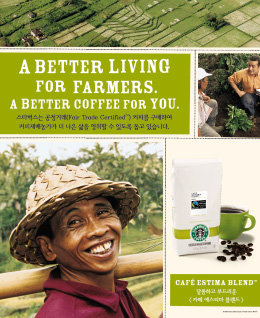

1991년 네덜란드의 한 의류회사가 방글라데시에 세운 공장에서 큰 화재가 나 다수의 현지 노동자가 사망했다. 현장조사에 나선 네덜란드 인권단체들은 이들이 하루 8달러를 받고 16시간의 노동에 시달렸음을 폭로하고, 이는 ‘피로 물든 옷’을 사지 말자는 CCC(Clean Clothes Campaign)로 확산된다. 이것이 세계화라는 전쟁 속에서 어린이의 노동력을 착취하고, 반환경적이며, 영세한 농가들을 몰락시키는 기업의 물건을 거부하자는 ‘도덕적 쇼핑(Ethical Shopping)’ 운동의 시작이다. 나이키, 맥도날드, 스타벅스, 갭, 베네통 등이 모두 이런 캠페인의 대상이 됐다.

할리우드 여배우들이 드비어스라는 유명한 보석 브랜드를 비토한 일도 있다. 드비어스가 어린아이들이 광산에서 파낸 다이아몬드를 팔아 전쟁을 벌이는 앙골라 무장단체와 거래한다는 보도 때문이었다. 2002년 한일월드컵 때는 열 살도 안 된 파키스탄 아이들이 월드컵용 축구공을 손으로 꿰매는 사진이 공개됐다. 반면 코스메틱 브랜드 보디숍의 창립자 아니타 로딕은 열혈 환경운동가로 더 유명하다.

쇼핑을 통해 즐거움을 느끼는 쇼퍼홀릭이라면 당연히 ‘도덕적 쇼핑’에도 참여해야 한다. 문제는 ‘피묻은 티셔츠’의 가격경쟁력이 뛰어나다는 것. 가끔 패션지나 TV에서 ‘소량 생산’을 자랑하는 브랜드의 CEO나 디자이너들이 자사 장인들과 캐비어를 안주로 샴페인을 마시는 장면을 보게 되면 ‘적어도 어린아이들을 착취하진 않는군’이란 생각과 함께 섭섭한 마음이 든다. 그들이 매일 파티에 가지 않는다면, 그리고 ‘도덕적 쇼핑’을 안다면, 구두 가격을 조금 내릴 수 있을 텐데 하는 생각이 들어서다. ‘도덕적 쇼핑’과 디자이너들의 샴페인 파티를 위해 쇼퍼홀릭들은 다른 사람들보다 5배쯤 열심히 살 수밖에 없다.