앞으로 몽골에서 ‘철도 한류’를 이끌 천운궤도는 임직원 58명, 자산 110억 원 규모의 작은 기업이다. 그럼에도 사업을 주관하는 몽골철도건설은 “천운궤도의 시공법은 경쟁 기업의 공법에 비해 공기 단축이 가능하고 불연속 노반 상황에 용이하게 대처할 수 있는 등 시공 능력이 우수하다”며 만족을 표했다. 일반인에게는 생소하지만 천운궤도는 그동안 고속철도 건설, 지하철 건설공사 등에 참여하며 우리나라 철도 건설 기술 발전을 이끌어온 작지만 강한 전문건설기업이다.

천운궤도는 1999년 설립됐다. 대표 강훈 씨가 올해 47세이니 30대 초반의 이른 나이에 창업한 셈이다. 더 놀라운 건 이전부터 전문건설업체를 경영했다는 사실.

일본 앞선 기술

“아버지가 전문건설 분야 사업을 했는데 보증을 잘못 서 회사가 부도났다. 그래서 대학 1학년 때부터 아버지가 하던 일을 이어받아 회사를 운영했다. 처음엔 상하수도 공사, 도장, 설비 등을 했다. 당시 철교 보수공사 같은 철도청 일도 많이 했는데, 그 일을 하면서 철도궤도 공사가 앞으로 비전이 있다고 생각해 이 업종에 뛰어들었다.”

▼ 철도궤도 공사는 어떤 일인가.

“쉽게 말해 철로를 놓는 일이다. 토목공사로 노반을 다지면 그 위에 자갈 또는 콘크리트로 도상을 깔고 침목과 레일 등을 설치하는 것이다. 일반 토목공사에 비해 기계적인 요소가 강한 게 특징이다. 특히 허용 오차범위가 훨씬 작아 측량도 정밀하게 해야 한다.”

▼ 시작할 때 어려움은 없었나.

“당시 3개 회사가 30년 가까이 독과점을 형성해 진입 문턱이 굉장히 높았다. 그런데 마침 이들 업체가 담합 혐의로 영업정지 처분을 받으면서 실적이 없어도 면허만 있으면 입찰 기회가 주어졌다. 서둘러 면허를 취득하고 사업에 뛰어들었다. 이 업종은 대기업이 뛰어들기엔 시장이 작고, 작은 기업이 하기엔 자본이 많이 필요하다. 실제 공사를 하려면 건설업법에서 정한 것보다 더 많은 장비를 갖춰야 가능하다. 더구나 임차할 수 있는 게 아니라 직접 보유해야만 하는 특수장비가 대부분이다. 또한 업체는 40여 개나 되는데 전문 인력은 한정돼 있어 전문기술자를 빼가려는 경쟁도 치열하다.”

▼ 천운궤도만의 특별한 기술이 있다면.

“고무바퀴 경량전철 기술 특허를 가졌다. 부산지하철 3호선 2구간에 이 기술을 적용해 공사했다. 이 기술을 먼저 개발한 일본보다 뛰어나다는 평가를 받았다.”

몽골 철도대학생 연수

▼ 어떤 기술인가.

“일반 철도는 곡선반경에 한계가 있다. 곡선이 자유롭지 못하면 도심에 경전철을 만들 때 궤도가 지나가는 길의 집을 매입해 부숴야 하는 등 비용이 많이 든다. 하지만 우리 기술은 철도 궤도 곡선을 자유롭게 설계, 공사하는 게 가능해 건물을 피해 철로를 깔 수 있다. 비용을 대폭 줄일 수 있는 것이다. 건설비용도 기존 철제 차량 레일 방식은 km당 1200억 원 수준인 반면 우리 기술로는 1000억 원이면 가능하다. 공사 기간도 짧고, 유지관리 비용도 적게 든다. 또한 철제 바퀴에 비해 접지력이 좋아 주행 성능이 뛰어나고 친환경적이다. 대신 철제 바퀴 방식과 달리 차체를 안내하는 레일이 측면에 설치되기 때문에 고도의 정밀 시공이 요구된다.”

▼ 또 다른 특허 기술이 있다면.

“철로를 자세히 보면 레일을 지탱하는 자갈더미, 또는 콘크리트를 볼 수 있다. 이를 도상이라고 하는데 자갈보다는 콘크리트가 훨씬 튼튼하다. 일반적으로 콘크리트 도상은 압송관을 이용해 타설한다. 이 경우 콘크리트 점도가 묽어 강도가 떨어지고, 건조된 후에는 금이 가거나 침목과 간격이 생기는 문제가 발생하기 쉽다. 우리가 세계에서 유일하게 개발한 신기술은 압송관 없이 콘크리트를 타설해 균열이 생기지 않고 단단하다. 공사 속도도 60% 이상 빠르다.”

이외에도 “세계 최초로 곡선형 플리캐스트 슬래브 궤도를 개발해 기존 직사각형 패널이 해결하지 못한 급곡선부, 지하구간 궤도 부설이 가능하게 됐다”며 신기술들을 설명하는 강 대표의 얼굴엔 자부심이 가득했다.

최근 ‘철피아(철도마피아)’가 문제 되고 있지만 천운궤도엔 철도청 출신 직원이 한 명도 없다. 오직 기술로만 승부를 내겠다는 그의 경영철학 때문이다. 하지만 그의 기대와 달리 한때 800억 원에 달하던 매출은 지난해 270억 원까지 줄었다. 국내 철도사업이 침체됐기 때문이다.

“고속철 공사는 일단 마무리된 것 같고, 용인경전철 사업이 실패하면서 모든 지자체가 4년째 경전철 건설을 보류한 상태다. 시장이 확 준 것이다.”

그가 몽골에 눈을 돌린 이유다.

“몽골 진출은 4년 전부터 시작했다. 당시는 몽골 정부가 철도를 건설한다는 계획만 세웠지 예산이나 구체적인 게 전혀 없었다. 그래서 다른 외국 회사들은 다 철수했다. 하지만 우리는 사무실을 유지하며 활동을 계속했다. 현지 관료들과 친분을 쌓는 것은 물론 담당 공무원과 몽골 철도대학 학생들을 우리나라에서 연수시키는 사업을 꾸준히 진행했다. 해마다 20명씩 연수생을 받는다. 앞으로 이들이 몽골 철도업계를 이끌어갈 텐데, 우리나라에서 교육을 받았으니 꼭 우리 회사에 도움이 되진 않더라도 결국은 우리나라에 우호적이지 않겠나.”

몽골 정부와 체결한 공사 계약에 몽골 기술자들을 연수시켜 공사에 투입한다는 조항도 넣었다.

유라시아 장거리 철도노선

“기술은 숨긴다고 되는 게 아니다. 사업은 길게 봐야지 근시안적으로 보면 안 된다. 몽골 관료들에게도 기술 이전을 빨리 해주겠다, 몽골과 한국이 함께 철도를 깔겠다고 약속했다.”

몽골 정부는 앞으로 20년에 걸쳐 총 5000km의 철도를 건설할 계획이다.

“270km 구간 전체 공사금액이 5600억 원이고, 그 가운데 궤도공사가 850억 정도 된다. 산이 많은 우리나라라면 교량, 터널 공사를 해야 할 곳이 많아 턱없이 부족한 액수지만 몽골 공사구간은 대부분이 노반이고, 지반도 딱딱해서 비용이 많이 안 든다. 5000km 전체로 치면 10조 원, 궤도공사만 1조5700억 원 규모다. 이 사업은 단순히 철도 수출을 넘어 몽골의 자원을 선점하는 효과도 있다. 몽골은 ‘돈방석을 깔고 앉은 거지’란 말이 있을 정도로 자원이 풍부하다.”

몽골철도는 한반도 부산을 기점으로 한반도종단철도~몽골횡단철도~시베리아횡단철도~유럽철도에 이르는 ‘유라시아 장거리 철도노선’과 연계될 예정이다. 이렇게 되면 우리나라의 물류가 중국, 몽골, 러시아 및 유럽으로 가는 데 큰 도움을 줘 산업 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다. 그 핵심적 일을 천운궤도가 하는 것이다.

■ 전문건설사 해외 진출 막는 ‘보증’과 ‘불공정 하도급’

천운궤도(주)처럼 해외 건설 시장 진출을 추진하는 국내 전문건설사가 많다. 해외 건설이 침체된 국내 건설산업의 새로운 돌파구 구실을 할 것으로 기대하기 때문이다. 실제 지난해 해외 건설 수주액은 652억 달러로 반도체(571억 달러), 자동차(487억 달러), 선박(397억 달러)보다도 유망한 신성장 동력이다. 하지만 대형건설사의 대형플랜트 수주가 대부분이고 전문건설업체는 2010년부터 4년 동안 273개 업체가 82억 달러를 수주하는 데 그쳤다. 그나마 원도급 실적은 약 6억 달러(7.4%)에 지나지 않고, 대부분 하도급이었다. 중소 전문건설사들의 해외 건설 공사 수주 지원 확대 및 장려 정책이 절실한 실정이다.

해외 건설 공사는 금융, 특히 보증 문제가 해결되지 않으면 수주 자체가 불가능하다. 대기업에 비해 신용도와 지명도가 떨어지는 전문건설업체들은 해외 건설 진출에 필요한 이행성 보증 등 보증서 발급이 어렵고, 보증서를 발급받더라도 과도한 보증수수료 부담으로 어려움을 겪는다. 공제조합의 보증을 이용하면 수수료 및 담보 부담이 상대적으로 가벼운데도 원청사가 건설 관련 공제조합이 아닌 특정 보증기관의 보증서를 강요해 과중한 수수료와 담보 부담을 감수해야 하는 경우도 허다하다.

전문건설사가 금융기관으로부터 이행성 보증을 발급받지 못해 해외사업 기회를 접는 일도 많다. 해외 건설협회가 2012년부터 지난해 6월까지 국내 11개 은행을 대상으로 이행성 보증 발급액을 분석한 결과, 전체 124억 달러 가운데 중소·중견기업에 제공된 금액은 7억 달러에 지나지 않았다. 이처럼 발급 실적이 낮은 이유는 금융권이 보증서 발급에 대한 담보 등을 요구하기 때문이다.

국책금융기관인 한국수출입은행조차 2010년부터 지난해 9월까지 대기업에 대해서는 90% 가까이 신용으로 발급한 반면, 중소기업은 전체 309건 가운데 12%인 36건에 불과했다. 중소기업 10곳 중 9곳은 보증이 없으면 이행성 보증 발급을 받지 못한 것이다.

정부의 겉도는 ‘상생 정책’

정부가 중소건설사들의 해외 진출을 지원하기 위해 확대하기로 한 각종 건설보증 지원 역시 제대로 이뤄지지 않는다. 지난해 해외 건설 관련 보증에서 중소기업이 차지하는 비중은 1.8%에 지나지 않았다. 정부가 해외 건설·플랜트 분야의 보증지원 규모를 지난해 13조3000억 원에서 2017년 20조3000억 원으로 확대할 계획이지만, 늘어난 보증지원액이 중소기업으로 흘러들어갈 가능성은 높지 않아 보인다.

정부는 지난해 8·28대책을 통해 재무신용도 중심의 보증 발급 기준을 사업성 평가 방식으로 전환했지만 아직까진 실효가 없다. 올해 해외 건설협회에 접수된 사업성 평가 의뢰는 5건에 지나지 않았다. 중소기업의 프로젝트는 보증발급 대상에조차 오르지 못하는 것이다.

원청사의 불공정 행위도 문제다. 원청사가 하도급사와 계약하고 공사를 진행하면서 기성금에 대해 매월 10% 이상을 유보한 채 지급한 뒤 공사가 끝난 후에도 이를 다 지급하지 않는가 하면, 설계변경과 선행 공정 지연에 따른 돌관공사 등에 대한 보상이 전무한 실정이다. 계약이행, 선급금, 하자보수 등에 대한 보증금액이 국내보다 과도하게 높고, 특정 보증기관을 지정하거나 특정 보증기관의 보증서를 거부하는 경우도 있다.

공정거래위원회와 국토교통부는 6월30일 ‘해외 건설업 표준하도급계약서’를 제정해 사용을 권장한다. 여기엔 각종 불공정거래 금지조항이 다수 포함됐다. 또한 해외 건설업의 특성을 반영해 선급금 정산방식, 원사업자의 부당한 해외 자회사 설립 강요 금지 등도 담았다. 하지만 표준하도급계약서 사용은 의무사항이 아닌 권장사항이어서 실제 현장에서 제도가 제대로 정착할지는 미지수다.

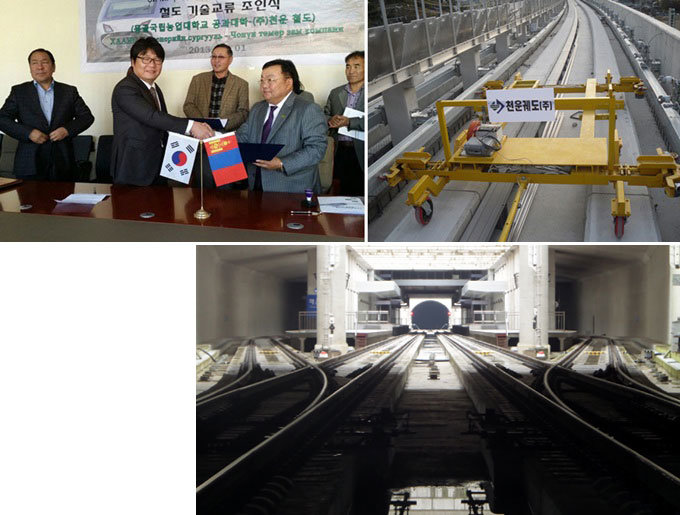

몽골의 대학과 철도 기술교류 양해각서(MOU)를 체결하는 강훈 대표. 공사 구간을 평탄선측정기로 검사하고 있다. 부산지하철 3호선 공사 현장(왼쪽 위부터 시계 방향으로).

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)