- 매년 4월2일을 전후해 망우리공원을 찾으면 한일 양국 사람들이 한 무덤을 에워싸고 참배하는 광경을 볼 수 있다. 무덤의 주인은 1931년 4월2일 식목일 기념행사 준비 중 타계한 당시 조선총독부 산림과 관리 아사카와 다쿠미. 그는 왜 일본 땅이 아닌 이곳에 묻혔으며, 해마다 바다 건너 그의 무덤을 찾는 일본인들은 누구인가. 일제 강점기, 조선을 기저로부터 이해하고 사랑했던 일본인의 짧지만 위대한 삶.

아사카와 다쿠미의 묘지. 망우리공원에 있는 유일한 일본인 무덤이다.

아사카와는 조선총독부 농공상부 산림과 임업시험장(현 국립산림과학원)에서조선의 산림녹화에 힘썼고, 개인적으로는 조선의 민예를 수집하고 연구했다. 단지 그것뿐이라면 그가 여기 묻혀 있는 이유가 되기에 부족하다. 당시 이 땅에서 그들만의 사회 속에서 살다 돌아간 대다수의 일본인과는 달리 그는 조선말을 하고 조선옷을 입고 조선인의 이웃으로 살며 진정으로 조선의 마음에 접한 사람이었기에 죽어서도 이 땅의 흙이 됐다.

유일한 일본인 무덤

아사카와의 무덤 앞 상석에는 ‘삼가 유덕을 기리며 명복을 빕니다’라고 쓰여 있다. 이는 1997년 임업연구원 퇴직자 모임인 홍림회가 아사카와의 고향인 야마나시(山梨)현 다카네초(高根町)와 함께 세운 것이고, 오른쪽 작은 비석 ‘아사카와 다쿠미 공덕지묘(淺川巧功德之墓)’는 1966년 임업시험장 직원 명의로 세운 것이다. 오른쪽의 항아리 모양 묘표는 아사카와가 생전에 좋아한 청화백자추초문각호(靑華白磁秋草文角壺)로 그의 형 아사카와 노리다카(淺川伯敎·1884~1964)가 아사카와 타계 1주기 때 세운 조각품이다. 형 노리다카는 동생보다 먼저 조선에 와 조선의 도자기를 연구했는데, 전국 700여 곳의 가마터를 답사해 조선 도자의 역사를 정립하고 광복 후에도 조선 도자를 계속 연구한 일본 최고의 조선 도자 전문가였다.

왼쪽에 서 있는 검은 단비는 1984년 8월23일에 임업시험장 직원들이 세운 것으로 앞면에 ‘한국의 산과 민예를 사랑하고 한국인의 마음속에 살다간 일본인 여기 한국의 흙이 되다’, 뒷면에 ‘아사카와 다쿠미 1891.1.15 일본 야마나시현 출생, 1914-1922 조선총독부 산림과 근무, 1922-1931 임업시험장 근무, 1931.4.2 식목일 기념행사 준비 중 순직(당시 식목일은 4월3일). 주요업적: 잣나무 종자의 노천매장발아촉진법 개발(1924), 조선의 소반(1929), 조선의 도자명고(1931) 저술’이라고 적혀 있다.

외국인, 그것도 국치(國恥)의 시대 일본 관리를 지낸 사람의 묘지에 한국인이 직접 쓴, 그리고 두 나라의 관리가 공동으로 제작한 비석이 나란히 서 있는 것이 이채롭다. 아마 한국의 어떤 곳에도 이런 무덤은 없으리라. 과연 아사카와 다쿠미는 어떤 인물이었을까. 역사의 시곗바늘을 그가 살던 시대로 돌려보자.

1923년 9월 어느 날. 서울 청량리 임업시험장의 관사에는 밤늦도록 불이 켜져 있었다. 방 안에는 ‘폐허’ 동인 오상순, 염상섭, 변영로가 보이고, 집 주인인 또 한 사람은 30대 청년이다. 조선옷을 입고 조선말을 자유자재로 구사하며 대화를 나누는 것으로 미뤄 영락없는 조선인. 하지만 그는 임업시험장의 일본인 직원 아사카와 다쿠미였다.

아사카와는 ‘폐허’ 동인들뿐 아니라 많은 조선인과 교유했다. 그의 일기에 따르면 아사카와는 야나기 무네요시(柳宗悅·1889~1961)가 일본에서 보낸 광화문 철거 반대 기고문을 당시 동아일보 장덕수 주필에게 넘겨 게재하게 했고, 동아일보 김성수 사장과는 정원사를 소개하고 자기 집의 나무를 선물한 인연으로 저녁식사를 함께 하기도 했다(1922년 4월2일).

그날 임업시험장 관사에서 아사카와와 오상순은 야나기 무네요시의 아내 야나기 가네코의 음악회 준비를 협의하고 있었다. 가네코는 일본의 유명 성악가로 1920년 5월4일 동아일보가 주최한 첫 번째 음악회를 시작으로 조선에서 음악회를 수차 열었고, 거기서 나온 수입은 주로 조선민족미술관 건립 등을 위한 비용으로 사용했다. ‘폐허’ 동인 민태원의 ‘음악회’라는 소설은 1920년의 첫 번째 음악회와 관련된 이야기다. 그들이 협의한 1923년 11월 예정의 음악회는 가네코의 병으로 일정이 연기된 끝에 1924년 4월3일 경성의 기독교청년회관에서 열렸다. 그 수익금은 1923년 9월1일의 관동대지진으로 무너진 도쿄 조선기독교청년회관 재건을 위해 기부됐다.

야나기와 아사카와

아사카와 다쿠미(왼쪽)와 동아일보에 실린 야나기 가네코의 음악회 예고 기사.

어쨌든 이런 계기로 조선을 찾은 야나기는 평소 존경해 마지 않던 아사카와를 알게 됐고, 이후 평생의 동지로 살았다. 두 사람의 우정은 아사카와의 글 곳곳에 나타나 있다. 다음은 야나기의 저서 ‘조선과 예술’의 머리말에 나온 글이다.

“1921년 내가 처음 도쿄에서 이조전을 기획할 무렵에는 소수 지인밖에 없었다. 오랫동안 뜻을 같이해 일해준 고(故) 아사카와 다쿠미를 지금 떠올리면 경모의 마음을 금할 길이 없다. 이 교우를 기념하고자 ‘조선민족미술관’이 서울 경복궁 안 집경당에 설치됐다.”

이처럼 아사카와가 경성에 거점을 두고 조선 민예의 조사 결과를 야나기에게 전수하면 야나기는 일본에서 조선 민예의 이론을 정립하고 전파하는 노릇을 했다. 조선을 통해 민예의 미를 발견한 야나기는 후에 일본 민예로 그 영역을 넓히게 된다. 또 조선민족미술관을 설립할 때에는 장소 확보와 자금 조달 등의 임무를 야나기가 맡고, 전시품의 수집 관리 등의 실무는 아사카와가 도맡았다. 아사카와는 “미술관이 후세인에게 감사의 인사를 받게 된다면 그 명예는 그(야나기)에게 돌아가야 한다”고 했지만, 야나기는 모든 공적을 오히려 아사카와에게 돌렸다.

언뜻 야나기와 아사카와의 관계는 정책입안자와 실무자의 그것처럼 보이지만, 사실 야나기는 조선 민예에 관한 한 아사카와로부터 커다란 영향을 받았다. 야나기도 조선을 자주 방문해 조선의 민예를 연구하기는 했으나 초기에는 관조자의 시각에서 벗어나지 못했다. 그래서 야나기는 일부 피상적 경험과 역사적 사실에 근거해 조선의 미가 ‘비애의 미’라는 논리를 폈다. ‘조선과 예술’의 머리말에도 ‘가장 슬픈 생각을 노래한 것이 가장 아름다운 시다’라는 셀리의 시구와, 유명한 희곡은 대개 비극이었다는 사실을 들며 조선의 미는 비애가 낳은 것이라고 주장했다. 이 때문에 한국에서 번역된 이 책은 집중적인 비판 대상이 되기도 했다.

하지만 야나기는 이 책이 나온 지 얼마 후 아사카와의 영향을 받아 이런 생각을 바꿨다. 아사카와는 실생활에서 얻은 체감으로 조선의 낙천성, 해학성을 이미 파악하고 있었으며, “많은 훌륭한 공예품은(조선의 미는) 조선의 융성 시기에 꽃핀 것”이라고 설파했다.

불후의 명저 ‘조선의 소반’

아사카와는 단 두 권의 저서를 남겼다. ‘조선의 소반(朝鮮の膳)’(1929)과 ‘조선도자명고(朝鮮陶磁名考)’(1931)가 그것인데, 한국에선 한 권으로 묶여 ‘조선의 소반/조선도자명고’(학고재, 1996)로 번역 출간됐다. 후세의 연구자와 후학이 반드시 참조하는 귀중한 자료이자 일반인에게도 조선의 민예를 알기 위해 꼭 권해지는 필독서이다.

아사카와는 그 많은 민예품 중 왜 조선의 소반에 주목한 것일까. 그것은 소반이 온돌방에 앉아 식사하는 문화를 가진 조선에서만 볼 수 있는, 중국에는 없는 조선 고유의 공예품이기 때문이었다. 또 소반은 사용자에 의해 아름다움이 더해가는 공예의 표본이라 생각했기 때문이다. ‘조선의 소반’ 머리말은 그의 이런 생각을 잘 반영한다.

“올바른 공예품은 친절한 사용자의 손에서 차츰 그 특유의 미를 발휘하므로 사용자는 어떤 의미에서는 미의 완성자라고 할 수 있다.… 조선의 소반은 순박 단정한 아름다움이 있으면서도 우리 일상생활에 친히 봉사하여 세월과 함께 아미(雅美)를 더해가므로 올바른 공예의 대표라고 칭할 수 있다.”

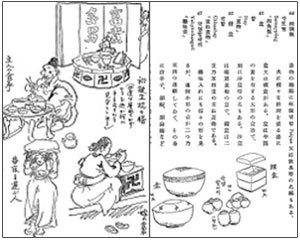

‘조선의 소반’에 들어간 삽화(왼쪽)와 ‘조선도자명고’에 들어간 삽화.

이 책의 초판본은 국립중앙도서관에 보관돼 있다. 맨 뒷면을 보면 도쿄 소재 공정회(工政會) 출판부 발행으로 ‘민예총서 제3편, 일본민예미술관편’으로 1929년 3월15일 발행, 저작자는 조선경성부 외 청량리 아사카와 다쿠미로 되어 있다. 맨 뒷면 오른쪽 페이지에 있는 글은 야나기의 발문 마지막 부분인데, 이 글에서도 아사카와에 대한 야나기의 마음을 엿볼 수 있다.

“…지금 밖에는 잔 눈발이 계속 문을 두드리고 있네. 여느 때보다 더 추운 교토의 저녁이라네. 군(君)이 있는 경성의 교외는 영도 이하 어느 정도까지 떨어졌을까. 그러나 지금쯤은 온돌방에서 조선의 소반을 둘러싸고 조선의 식기로 일가 단란한 식사를 하고 있으리라 생각하네. 이렇게 말하는 내 가족도 매 끼니 조선의 소반을 떠난 적이 없다네. 어떠한 운명이 군과 나를 평생 조선과 떨어질 수 없는 인연을 맺어준 듯하네. 가능한 한 우리 함께 조선의 일을 함세. 군의 ‘조선도기명휘’는 머지않아 완결되리라 생각하네. 나는 그 훌륭한 저작이 이 책처럼 하루라도 빨리 상재(上梓·출간)되기를 바라고 있네.”

야나기가 이처럼 하루빨리 상재되기를 바라마지 않던 ‘조선도기명휘’는 아사카와 타계 5개월 후인 1931년 9월에 ‘조선도자명고’라는 제목으로 출간됐다. 이 책은 아사카와가 오랫동안 조선 도자기의 명칭, 형태와 기원을 조사해 정리한 책이다. 아사카와는 이 책을 집필한 이유를 머리말에서 이렇게 밝혔다.

“작품에 가까이 다가가 민족의 생활을 알고 시대의 분위기를 읽으려면 우선 그릇 본래의 올바른 이름과 쓰임새를 알아둘 필요가 있다.… 나아가 그릇을 사용하던 조선 민족의 생활상이나 마음에 대해서도 저절로 알게 되리라.”

어느 시대 어느 나라이건 역사의 기록이 소중한 것임은 말할 나위가 없으니 ‘조선도자명고’가 후세의 높은 평가를 받는 것은 너무도 당연하다. 우리에게는 사실 소반이나 도자기가 실생활에 사용되는 물건이었지, 예술품으로 대접받으리라는 생각은 별반 없었고 또 그럴 여유도 없었다. 비록 그들의 조국이 저지른 죄는 크지만 후세의 연구자들이 야나기와 아사카와 형제의 업적에 큰 도움을 받은 사실은 인정하지 않을 수 없다.

그런데 세계에서 두 번째로 자기를 만든 나라, 그리고 고려청자로 중국을 뛰어넘은 독보적 미를 창조했던 우리의 지금은 어떠한가. 손님에게 유럽제 찻잔을 자랑스럽게 내놓으며 우리 도자기는(그것도 옛날 것만) 벽장 안에 모셔놓고 있지 않은가. 우리 도자기가 생활을 떠나 과시나 관상용 골동품으로 ‘전락’할 때 새로운 미는 창조되지 않는다. 아름다운 물건의 탄생은 당시대인의 생활에서 얼마나 친숙하게 사용되느냐에 달렸다. ‘조선의 소반’에서 아사카와가 마지막으로 남긴 말은 시사하는 바가 크다.

“지친 조선이여, 남의 흉내를 내는 것보다 갖고 있는 소중한 것을 잃지 않는다면 언젠가 자신에 가득 찰 날이 오리라. 이 말은 비단 공예의 길에 한한 것만은 아니다.”

국립산림과학원의 정원에는 1892년생 소나무(盤松)가 크게 가지를 뻗고 서 있다. 1922년 아사카와가 동료와 함께 인근 홍파초등학교에 있던 나무를 옮겨 심은 것이다. 나무를 심은 사람의 마음은 조선 민예 연구뿐 아니라 한일교류의 가지도 크게 뻗어나게 했다.

“조선 친구들과 더욱 친해지기를…”

국립산림과학원에 있는 1892년생 소나무. 아사카와 다쿠미가 동료와 함께 이곳에 옮겨 심은 나무다.

그렇게 진정으로 조선인과 교유한 아사카와는 식목일 기념행사 준비로 과로한 나머지 급성 폐렴에 걸려 만 40세의 나이에 사망했다. 전보를 받고 일본에서 달려온 야나기는 그의 형 노리다카의 손을 잡고 통곡했다. 많은 조선인 이웃이 찾아와 곡을 했다. 평소 교분이 있던 청량사의 여승 세 명도 영전에 향을 올리고 조용히 눈물을 흘렸는데, 아사카와 부인이 나와 사의를 표하자 손을 붙잡고 “아이고…” 하며 통곡을 하니 지켜보던 이들도 눈물을 참지 못했다.

가족은 아사카와에게 조선옷을 입혀 입관했다. 상여를 내보낼 때는 30여 명의 이웃이 서로 상여를 메겠다고 나서는 바람에 이장이 그중에서 10명을 골라야 했다. 이문리 묘지로 향하는 상여의 뒤로 많은 조선인과 일본인이 따랐다. 아사카와는 그렇게 양국민의 따뜻한 배웅을 받으며 저세상으로 떠나갔다. 그날 비가 내렸다.

1937년 도로 건설로 이문리 묘지가 없어지면서 묘는 망우리 공동묘지로 이장됐다. 아사카와가 죽은 뒤에도 계속 경성에서 살던 아내와 딸은 광복 후 일본으로 돌아갔다. 야나기의 배려로 딸은 야나기의 비서로, 부인은 일본민예관에 일자리를 얻었다. 그러나 오랫동안 국교가 단절된 상태에서 아사카와의 묘소는 돌보는 이 없이 덤불 속에 가려지고 묘표도 넘어져 뒹굴고 있다가 1964년에 방한한 화가 가토가 임업시험장 직원들의 도움으로 어렵사리 묘를 찾았다. 그 후로 한국 쪽에서는 임업시험장이 묘 관리를 자청하고 나섰다. 1966년 만들어진 비석이 임업시험장 직원들의 이름으로 된 것은 이 때문이다. 현재 묘의 관리자로 돼 있는 이는 임업연구원장을 지낸 조재명씨다.

그 후 아사카와를 기리는 양국민의 발길이 끊이지 않았고, 고향 야마나시현 호쿠토시(北杜市·구 다카네초)는 2001년 7월에 한국 도예가의 기증품을 받아 ‘아사카와 형제자료관’을 개설했으며, 2003년에는 경기 포천시(광릉 국립수목원 소재지)와 자매결연을 해 중학생 홈스테이와 문화교류를 하고 있다. 아사카와가 심은 나무가 자라나 한일교류의 가지를 크게 뻗은 것이다. 아사카와는 ‘조선의 소반’ 서문에서 이렇게 말했다.

“일상생활에서 필자와 가까이 지내면서 견문의 기회를 주고 물음에 친절하게 답해준 조선의 친구들과 많은 도움을 준 분들에게 이 기회를 빌려 고마움을 표하고 더욱 친해지기를 바라마지 않는다.”

필자 또한 아사카와의 묘를 돌아보는 계기를 통해 양국민이 더욱 친해지기를 바라마지 않는다. 그런 의미에서 인간 아사카와의 면모를 엿볼 수 있는 그의 유고(遺稿) ‘조선소녀’를 최초로 번역했다. 조선의 민심을 바라보는 그의 따뜻한 시선을 느낄 수 있다.

조선소녀(朝鮮少女)

‘공진회(共進會·부업품 공진회)에 20여 일 다니는 사이에 간수(전시장 도우미)인 조선소녀들과 친해졌다. 내가 나타나면 모여드는 소녀들이 7, 8명 있었다. 대개 15, 16세로 20세가 된 자는 없었다. 고등보통학교를 졸업했거나 중도에서 그만둔 자가 대부분이므로 일본어도 유창했다.

그들은 종종 2, 3명씩 모여 일본인 여간수나 수위에 대한 불평을 토로했다. 실제로 일본인의 태도엔 우리가 보더라도 화가 날 만한 것이 많았다. 일본인 여간수는 대개 나이가 많았다. 그 때문인지 간수 동료이면서도 때때로 조선소녀를 야단쳤다. 수위에게 소녀들의 험담을 하기도 했다. 그럴 때에 소녀들의 변명은 거의 받아들여지지 않았다. 소녀들은 분한 마음에 동료끼리 모이면 소곤거렸다. 일본인 사이에 “요보(‘여보’의 일본식 발음. 조선인의 속칭으로 많이 쓰였다)는 전혀 도움이 되지 않아”라는 정평이 굳어질 정도가 되었지만 나는 대체로 소녀들의 이야기를 더 이해하는 편이었다.

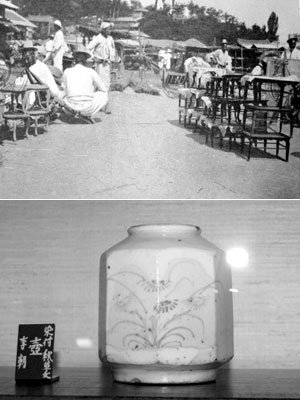

아사카와가 사랑한 소반(위)과 청화백자추초문각호.

“저는 이런 곳에서 일하는 것이 싫어요. 진열된 것은 모두 ‘요보’의 것뿐이잖아요. 좀 더 아름다운 것이 진열된 곳으로 보내주세요. ‘요보’가 와서는 이거 파는 거냐, 얼마냐 하며 말을 걸거든요. 정말 귀찮아요.”

이런 교양 없는 여자가 부업품 공진회의 간수이니 한심한 일이다. 이런 예는 적지 않다. 본래 간수라든지 수위, 순사, 소방관은 말하자면 번인(番人·지키는 사람)인데 그 번인이 너무 많다. 관내에 들어가면 기분이 나빠진다. 물건을 빼곡히 늘어놓고 도둑과 불량배 때문에 망을 보는 것이라는 느낌을 노골적으로 드러낸다. 여간수 등은 관람자를 위해 편의를 도모하고 매매계약이라든지 간단한 설명 정도는 알고 있어야 하는 것이 당연한데도 질문을 받으니 귀찮다거나 조선인이니까 싫다는 둥 그런 말을 하는 것은 당치도 않다. 이런 자들이니 조선소녀를 못살게 구는 것도 이상한 일이 아니다.

이해 못할 일본인들

조선의 소녀들은 공진회가 끝나면 한번 청량리(아사카와의 집)로 놀러 오겠다고 했다. 나는 공진회에 갈 때마다 무료하게 앉아 있던 의자에서 일어나 웃는 얼굴로 다가오는 그들을 보는 게 매우 즐거웠다. 심사 업무로 다니는 동안에도 그들을 만나는 일과 도자기와 생활용품 진열대를 보는 것은 매일 거르지 않았다. 때때로 잣과 피스(그린피스, 청완두)를 주면 좋아했다. 그들도 누에콩 볶은 것이나 생밤 같은 것을 주머니에서 꺼내 주었다. 내 눈으로 보면 일본인이 으스대는 이유를 도저히 이해할 수 없다.

오늘 저녁 삼복이가 경성에서 돌아오는 길에 공진회에서 일하던 조선소녀들과 만난 이야기를 해줬다. 그들은 자동차를 타고 청량리 방면에서 경성으로 돌아가는 길이었다고 한다. 나는 그제야 생각이 났다. 그녀들이 천장절(天長節·천황의 생일로 당시는 8월1일)인가 일요일에 놀러 올 테니 전차 종점에 마중 나와달라고 부탁받은 것을.

|

오늘은 미술관(조선민족미술관) 물품의 정리와 편지를 쓰면서 종일 시간을 보냈기 때문에 전찻길에 나가는 것을 깜빡하고 말았다. 그들이 꽤 헤맸으리라 생각하니 너무 미안한 마음이 들었다. 그러나 관청의 운전수가 배려를 해주어 자동차에 태워 보내준 것으로 보여 안심했다. 그들에겐 자동차를 타는 것이 청량리에 오고 싶은 주요한 바람이기도 했을 것이다. 그러나 비구니절(청량사)의 식사라도 대접해 마음껏 기염을 올리게 해주었다면 얼마나 기뻐하고 신기해했을 것인가.

다음 공진회를 하게 된다면 진열이나 기타 방법상의 연구는 물론이고 직원의 훈련부터 신경 써야 할 것이라고 절실히 생각한다.

저녁에 오(상순), 염(상섭), 변(영로) 삼군(三君)이 와서 음악회에 관한 협의를 했다.…(1923.9)

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)