| ● 우하량에서 나온 여신상과 곰발 토기, 그리고… ● 우하량은 제사와 정치를 펼치는 웅녀족의 ‘아크로폴리스’ ● 우하량 돌무덤에서 나온 새는 봉황인가 삼족오인가 ● 서기전 2000년에 만들어진 삼좌점 석성의 ‘치’ ● 요하문명이 중국 최초의 용을 내놓았다는 왜곡 ● 중국 역사학은 ‘저수지’, 한국 역사학은 ‘외줄기’ ● 앙소 문화와 홍산 문화, 고조선과 하-상-주 왕조의 갈등 ● 고대에는 요동반도가 조선반도, 요동반도 동쪽 바다가 동해 ● 요서 문명은 황하 문명에 밀려 한반도로 들어왔다 ● 한4군이 요동반도에 있었다는 것 증명한 북한 역사학계 ● 삼국사기에서 사라진 고구려 다섯 왕은 누구인가 ● 강화도, 묘향산 등은 요서에 있던 고조선족 피난처 |

▼ 제1부 마케도니아와 몽골, 그리고 대한민국

요녕성 박물관에서 볼 수 있는 우하량의 여신 두상 복제품. 눈에 녹색 옥돌을 박아 넣었다.(좌) 우하량에서 나온 여신 두상과 전신상을 결합시킨 모습. 복제품이다.(우)

1980년 유고연방은 개국(開國) 지도자인 티토 사망을 계기로 집단지도체제로 전환하면서 결속력이 약해지는 위기를 맞았다. 1989년 유럽에서는 공산국가들이 연이어 무너지는 사태가 일어나는데, 이 열풍이 유고연방에도 상륙했다.

1991년 6월, 유고연방을 구성해온 6개 공화국 중에서 크로아티아와 슬로베니아가 독립을 선언했다. 9월에는 마케도니아가 독립을 선언하고(9월11일) 새 헌법을 만들어 독립 정부를 출범시켰다(그해 11월7일). 1992년 3월에는 헤르체고비나도 독립을 선언했다.

4개월 뒤인 1992년 3월, 유고연방은 마케도니아에 주둔하던 유고연방군(軍)을 철수시킴으로써 마케도니아의 연방 탈퇴를 인정했다. 그러나 독립은 ‘선언’한다고 해서 이뤄지는 게 아니다. 주변국을 비롯한 세계 여러 나라가 인정해야 비로소 완성된다.

남쪽으로 그리스와 국경을 맞대고 있는 마케도니아는 독립을 인정받기 위해 유럽 양대 기구인 EU(유럽공동체)와 NATO(북대서양조약기구) 가입을 추진했다. 그러자 두 기구의 핵심 회원국인 그리스가 강력히 반대했다.

마케도니아란 이름으론 유엔 가입 못해

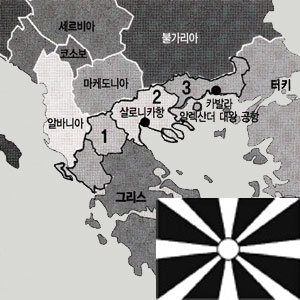

[지도 1] 완전한 내륙국가인 마케도니아와 그 남쪽에 있는 그리스. 1은 그리스의 서부마케도니아 주, 2는 중부마케도니아 주, 3은 동부마케도니아 및 트라키아 주다. 오른쪽 아래는 그리스의 반대로 새로 만든 마케도니아 국기.

그리스의 북쪽 국경선에는 서쪽에서부터 ‘서부마케도니아’와 ‘중부마케도니아’ 그리고 ‘동부마케도니아 및 트라키아’ 주(州)가 있다. 북쪽 국경선에 접한 4개 주 가운데 무려 3개 주가 마케도니아란 이름을 사용하고 있다(지도 1 참조).

그리스가 거세게 반대하자, 마케도니아는 ‘구(舊) 유고슬라비아 마케도니아 공화국(Former Yugoslav Republic of Macedonia, 약칭 FYROM)’이라는 국명으로 유엔 가입부터 하는 쪽으로 선회했다. 유엔 안보리의 5대 상임이사국은 마케도니아에 대해 우호적이었으므로 마케도니아가 FYROM이란 이름으로 가입하는 것을 승인했다(1993년 4월11일 가입).

마케도니아가 유엔에 가입하자 덴마크와 영국 프랑스 러시아 등이 잇달아 마케도니아를 승인하며 국교를 맺었고 미국도 뒤따를 조짐을 보였다(미국은 1995년 마케도니아를 인정해 국교를 맺었다). 국명은 적당한 때 다시 바꾸면 그만이다. 마케도니아에 대한 국제사회의 지지가 높아지자 그리스는 본격적인 압박에 나섰다.

마케도니아는 알바니아, 코소보, 세르비아, 불가리아, 그리스로 둘러싸인 내륙국이다. 따라서 그리스의 중부마케도니아 주에 있는 살로니카 항구를 통해 농산물과 철광을 수출하고 원유를 수입해왔다. 1994년 2월 그리스는 마케도니아의 기세를 누르기 위해 살로니카 항구 사용금지 조치를 취했다.

마케도니아는 냉동 창고가 부족한 탓에 수출을 위해 준비해둔 양고기와 포도주가 썩어 대량 폐기하고 원유를 도입하지 못해 경제가 파탄나는 위기를 맞았다. 그러자 국제사회는 일제히 그리스를 비난했다. EU는 그리스의 항구 봉쇄조치를 불법으로 보고, 그리스를 EU 재판소에 제소했다(1994년 5월).

그리스가 마케도니아의 출범에 예민하게 반응한 것은 ‘역사성’ 때문이다. 그리스의 모태는 도시국가 아테네인데, 아테네는 병영 도시국가 스파르타에 패망했다. 스파르타는 야만성이 강한 테베에 병합됐고, 테베는 훨씬 더 야만성이 강한 마케도니아에 의해 무너졌다.

테베를 정복한 마케도니아는 지금 터키가 있는 소아시아를 지나 이란이 있는 페르시아, 이라크와 사우디아라비아가 있는 중동, 그리고 아프리카의 이집트 지역까지 진출해 유럽과 아시아 아프리카를 잇는 거대한 제국을 건설했다. 이 제국을 완성한 이가 알렉산더 대왕(서기전 356~ 323)이다.

아테네를 그리스의 모태로 본다면 그리스는 마케도니아의 지배를 받은 것이 된다. 그러나 지금의 그리스는 마케도니아를 그리스의 일부로 보고, 그리스가 알렉산더를 통해 유럽과 아시아 아프리카를 지배했다고 주장한다. 그리스는 이러한 믿음을 반영해 영토 북부에 있는 세 개 주에 ‘마케도니아’라는 이름을 붙였다.

누가 알렉산더의 후예인가

하지만 유고연방에서 독립한 마케도니아는 그리스와 자국을 별개 국가로 본다. 그들은 마케도니아가 그리스를 포함한 아시아와 아프리카를 지배했다고 보며 자국 헌법 제3조에 ‘마케도니아의 영토는 절대로 쪼개져 있을 수 없고 절대로 범할 수 없다( The territory of the Republic of Macedonia is indivisible and inviolable)’라는 조항을 넣었다.

이 조항을 문자 그대로 해석하면, 마케도니아는 ‘마케도니아란 이름을 사용하는 그리스 북부의 3개 주를 회복해 통일하겠다’는 것이 된다. 그리스는 이 조항에 대해 신경질적인 반응을 보였다.

마케도니아는 과거 알렉산더 대왕이 채택한 문양을 토대로 붉은 바탕 위에 16개의 금빛 줄기를 쏘는 금빛 태양을 그린 국기를 제작했는데, 이에 대해 그리스는 “알렉산더는 그리스의 영웅이므로 마케도니아는 알렉산더 대왕과 관계된 문양을 사용할 수 없다”고 반발했다.

그리스의 반발이 워낙 거셌기에, 유엔은 마케도니아의 가입을 승인했음에도 이 국기를 유엔 청사 앞에 게양하지 못했다. 마케도니아는 금빛 줄기를 8개로 줄인 새로운 국기를 제작해(1995년 10월5일), 유엔 청사에 게양했다. 그러나 마케도니아는 영토를 거론한 헌법 조항은 끝내 개정하지 않았다.

한편 국제사회의 압력으로 항구 봉쇄를 해제할 수밖에 없게 된 그리스는 국제사회를 향해 “그리스와 마케도니아 사이의 국경선을 보장해달라”고 주문했다.

유럽 국가들이 이 요구를 받아들이자, 1995년 9월14일 그리스는 마케도니아와 외교관계를 정상화하고 경제제재 해제에 합의했다. 이로써 일단락되는 듯하던 그리스-마케도니아 갈등은 2007년 마케도니아가 마케도니아란 이름으로 NATO와 EU 가입을 다시 추진하면서 재연됐다.

이러한 때 마케도니아가 새로 만드는 국제공항을 ‘알렉산더(현지 이름은 알렉산드로스) 공항’으로 명명한다고 하자, 그리스는 “동부마케도니아 및 트라키아 주의 카발라에 ‘알렉산더 대왕(Mega Alexandros) 국제공항’이 있다”며, 알렉산더란 이름을 쓰지 말라고 요구했다.

그리스의 반발이 거세자 마케도니아는 “그리스와의 양자 관계에서는 마케도니아라는 국명을 사용하지 않겠다”고 제의했으나, 그리스는 이를 거부했다. 그리스와 마케도니아는 이런 상태로 불편하게 지내고 있는데 국제사회는 이 갈등을 두 나라가 마케도니아 후예 다툼을 하고 있다며 ‘원조 마케도니아’ 논쟁으로 명명했다.

마케도니아는 경상북도보다 약간 넓은 면적(2만5700㎢)에 210만의 인구를 가진 약소국이다. 반면 그리스는 한국의 1.5배, 한반도의 0.6배인 13만㎢의 면적에 1070만 인구를 갖고 있다. 그런데도 마케도니아는 ‘원조 마케도니아’임을 자부함으로써 대국인 그리스를 궁지에 몰아넣고 있다.

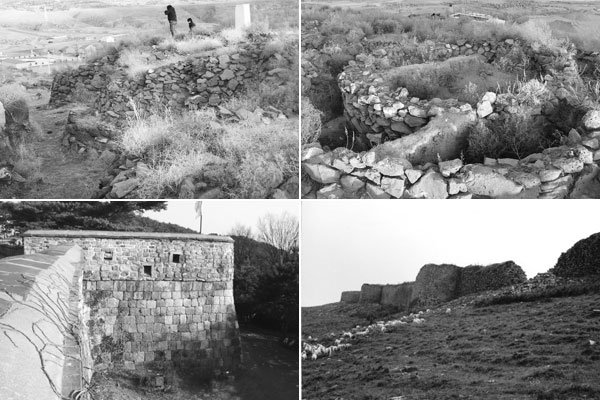

삼좌점 주거지를 둘러싼 석성은 일정하게 튀어나온 치를 갖고 있었다. 삼좌점 언덕에 둥글게 돌을 쌓아 만든 고대인의 주거지. 중국 요녕성 등탑현에 있는 고구려 백암성의 치와 수원 화성의 치(왼쪽 위부터 시계방향으로).

선사 시대, 사람들은 자연재해나 전쟁 등 여러 가지 이유로 터전을 옮겼는데, 그때마다 살던 곳의 지명도 함께 가져갔다. 요서 지역에 살던 이들이 한반도의 대동강 유역으로 옮겨갔다면 ‘평양’이란 지명도 함께 옮겨 갔을 수 있다.

발해는 작은 바다다. 서해라고 하는 ‘큰 만(灣)’의 제일 안쪽에 있는 만이니, 다른 바다에 비해 풍랑이 작다. 이러한 바다에서는 배를 운항하기가 쉽다. 대릉하나 요하 하류에서 배를 몰고 남쪽으로 내려가면 요동반도를 만나므로 요동반도는 어렵지 않게 홍산 문화의 영향권이 되었을 것이다.

요동반도는 중국의 산동반도를 마주 보고 있으니 요동반도에 터 잡은 고대인들은 배를 타고 산동반도로 진출했을 것이다. 이로써 산동반도에도 요서지방과 같은 문화가 형성된다. 산동반도를 동이(東夷)족 지역으로 밝힌 중국 사서가 많은 것은 이 때문일 것이다.

이러한 역사가 있었기에 장보고를 비롯한 통일신라인들도 대개 산동반도로 옮겨와 생활했던 것은 아닐까. 이러한 산동반도나 요동반도에서 하루 정도 항해하면 대동강이나 한강 하류에 도착할 수 있다. 이들은 대동강과 한강 하구에 유사시 배로 대피하기 위한 장소를 만든다.

나당연합군에 밀린 백제인들은 일본 규슈(九州)섬의 다이자이후(大宰府) 지역 등으로 피신했다. 그와 똑같이 요서 문화인들도 한반도의 대동강과 한강 주변에 해외 피난처를 만드는 것이다. 그로 인해 대동강에서 가까운 묘향산과 한강 하류 강화도 마니산에 단군과 관련된 시설이 들어선다. 증거는 없지만 이는 그럴듯한 가설이다.

▼ 제3부 고조선인의 ‘마사다 요새’인 성자산성

신성스러운 땅 우하량을 둘러봤으니 다음으로는 사람이 살던 곳을 살펴보아야 한다. 노노아호산 북쪽의 내몽고자치구는 해발 500m쯤 되는 고원 평야다. 이곳의 중심지는 앞에서 언급한 적봉시인데 적봉시 중심에서 북서쪽으로 차를 타고 한 시간쯤 달리면 삼좌점(三座店)이라는 동네가 나온다.

그곳에서는 영금하의 지류인 음하(陰河)를 막는 음하 다목적댐 공사가 마무리돼가고 있었다. 댐 아래(하류) 쪽에서 바라보았을 때 댐과 맞닿은 오른쪽 언덕에 고대인들이 살았던 신비로운 거주지가 있다. 답사단은 해가 기울기 직전 그곳에 올랐다가 생각지도 못한 발견을 했다. 제일 먼저 답사단을 맞은 것은 여행 가방만한 크기의 돌에 새겨진 암각화였다.

두 눈을 가진 사람 얼굴을 새긴 것 같은이 암각화 주위로는 돌을 둥글게 쌓아올린 주거지가 수십 군데 있었다. 둥글게 쌓은 돌은 집 안과 집 밖을 구분하는 벽이었으리라. 고대인들은 이 돌담 위에 짐승 가죽을 씌워 지붕을 만들었을 것이다.

이러한 주거지와 주거지 사이는 사람들이 다니는 고샅길이다. 고샅길에는 돌을 둥글게 쌓아 만든 얕은 우물 같은 것이 있었다. 음식물을 저장하는 창고였다고 한다. 더욱 놀라운 것은 이러한 동네를 둘러싼 돌성이었다. 돌성을 둘러 본 답사단의 입에서 감탄이 터져나왔다.

해발 800m인 성자산 정상에서는 주위를 쉽게 관찰할 수 있다(좌). 이곳에는 서기전 2000여 년에 만든 돌성과 제사터의 흔적이 있다(우).

이곳은 고비사막에서 일어난 모래가 바람에 날려온다. 한반도와는 비교도 하지 못할 정도로 강한 황사(黃砂) 바람이 불어온다. 수천년에 걸쳐 모래가 쌓이면 사람이 떠난 주거지는 고스란히 모래흙에 묻히게 된다.

삼좌점에 고대 유적이 있다는 이야기는 지역 주민들 사이에 오래전부터 떠돌았다고 한다. 그러다 2000년대 들어 중국은 음하를 막는 댐 공사를 벌이면서 이곳을 발굴했다. 요녕대학이 펼친 이 조사는 2007년에 완료됐는데 그 결과 서기전 2000년의 삼좌점 유적지가 모습을 드러냈다.

삼좌점 주거지를 둘러싼 돌성에는 놀랍게도 ‘치’가 있었다. 치는 톱니바퀴의 톱니처럼 밖으로 툭 튀어나간 성 구조물이다. 치가 있으면 성 안의 군사는 공격해오는 적을 쉽게 막아낼 수 있다.

석성은 한반도와 일본에서 많이 발견된다. 중국의 중원지역에는 돌이 적기 때문인지 흙을 빚어서 만든 벽돌 성이 많고 치도 거의 보이지 않는다. 그러나 고구려 성은 100%라고 할 정도로 치가 있다.

삼좌점의 주거지를 둘러싼 석성에서는 7~8m 거리로 일정하게 툭 튀어나온 치가 있었다. 서기전 2000년 당시의 고대인들이 치가 있는 돌성을 쌓았다…. 입이 다물어지지 않는 순간이었다. 우하량에서 여신상과 사라진 곰뼈 자리를 보았을 때 이상으로 흥분됐다.

돌성은 높지 않았다. 1~2m쯤 될까. 그러나 신석기인의 키는 150cm 이하였으니 결코 낮은 것은 아니다. 고대인들은 이긴 흙으로 돌을 쌓아 올렸기에 성의 단면은 매우 거칠어, 누구든 마음만 먹으면 튀어나온 돌을 잡고 쉽게 오를 수 있었다. 실제로 답사단원들도 이 성을 가볍게 오르내렸다. 치도 매우 작아서 한두 사람밖에는 들어갈 수 없을 것 같았다. 이렇게 허술한 성이 과연 유사시 방어기능을 할 수 있을까.

이 의문은 이 돌성이 청동기 초기인 서기전 2000여 년에 만들어졌다는 것에서 찾아야 할 것 같다. 이 시기 인류는 금속기를 개발했으나 여전히 돌과 나무가 주무기였다. 손자병법 같은 병서(兵書)가 나오기 훨씬 전이었므로 전술과 전략도 없었다. 몇몇 사람의 꾀와 용기 그리고 힘으로 결판이 나는 싸움을 하던 시절이다. 그렇다면 돌성과 치는 충분히 방어벽의 기능을 할 수 있다.

삼좌점 유적은 홍산 문화 다음에 일어난 청동기 문화인 하가점 하층 문화의 일부다. 석성에 치를 만드는 전통은 고구려를 거쳐 조선까지 이어졌고, 일본으로도 건너갔다.

감제고지 성자산의 무너진 돌성

적봉 중심지에서 오한기(敖漢旗)로 가다보면 살력파향(薩力巴鄕)과 마니한향(瑪尼罕鄕)의 경계를 이루는 곳의 산 꼭대기에 성이 있다고 하여 성자산(城子山)이라는 이름을 갖게 된 산이 있다. 해발 500m 이상인 내몽고 고원에 있어 그리 높아 보이지 않지만 해발 높이는 800m쯤이라고 한다.

성자산을 찾아가기 위해 답사단은 복잡한 과정을 거쳤다. 성자산은 현지인들도 별로 찾지 않는 곳이라 그곳 지리를 아는 기사가 모는 차를 따로 빌렸다. 그런데도 찾지 못해 인근 동네 사람을 태워 길안내를 맡긴 다음에야 비로소 도착할 수 있었다. 성자산 밑에는 중국어와 몽골어로 된 안내석 두 개가 나란히 서 있었다.

소백산 정상부처럼 풀만 자라는 성자산의 정상부는 바람이 매우 강하게 불었다. 몸을 10도 정도 기울여도 쓰러지지 않을 정도였다. 입 안으로는 바람에 날린 모래가 들어와 버석거리는 소리가 났다. 정상부는 거대한 망루와 같아서 내몽골 초원과 여기저기 솟아오른 산들이 한눈에 내려다보였다.

서기전 2000여 년에 축조된 대전자 토성 안쪽에 세워진 안내석. 몽골어로 쓰인 것은 그대로 서 있으나 중국어 안내석은 누군가가 산산조각을 내놓았다(왼쪽). 뼈대로 박아놓았던 나무가 썩어서 생긴 대전자 토성의 구멍을 살펴보는 답사단.

그 결과 이곳에는 각각 5개의 문을 가진 내성과 외성이 있었고, 내성 안에서는 제단터가 발견되었다. 이곳의 외성에서도 치의 흔적이 있었다. 성자산성의 총 면적은 6.6㎢인데 초기 청동기 문명인 하가점 하층 문화 시절인 서기전 2000년쯤에 축조됐다고 한다.

왜 초기 청동기인들은 내몽고 초원을 감제(瞰制)할 수 있는 고지에 산성과 제단을 만든 것일까. 이스라엘 사해(死海) 서쪽에는 ‘요새’라는 뜻을 가진 난공불락의 ‘마사다 성’이 있다. 마사다는 유대인들이 로마군에 맞서 항전하다 전원 분사한 곳으로 유명하다.

성자산 산성은 하가점 하층 문화를 만든 사람들의 ‘마사다 성’이 아니었을까. 평상시 하가점 하층 문화인들은 이곳에 올라 하늘과 조상에 대한 제사를 지냈다. 그리고 유사시에는 방어하기 좋고 사방을 감제하기 좋은 이곳으로 올라와 최후의 항전을 벌이는 것이다. 평상시에는 평야에서 생활하다 유사시 산성으로 올라와 항전하는 것은 고구려뿐 아니라 조선에서도 채택된 방어책이다.

조선은 평지인 한양에는 도성(都城)을 쌓아 그 안에서 정치·경제생활을 했다. 그리고 한양 주변의 산에 북한산성과 남한산성 등을 쌓아놓고 외적이 침입하면 그곳으로 도피해 항전했다. 왜 조선의 방어전략 원형이 내몽고 초원에서 발견되는가?

평지인 삼좌점의 석성과 산지인 성자산의 석성은 하루아침에 만들어진 것이 아니다. 이곳저곳의 돌을 모아 성을 쌓으려면 일을 시키는 사람이 있어야 하고, 어떤 모양의 성을 만들 것인지 설계하는 사람이 있어야 한다. 시키는 지배자와 일을 하는 피지배자가 있는 것이다. 곧 계급이 있었다는 의미다. 국가의 형태가 등장했으며 부계사회의 특성이 드러난 것으로 해석된다.

대전자 토성의 깨진 중국어 안내석

하가점 하층 문화 시절 돌성만 쌓았던 것은 아니다. 몽골 초원에는 돌이 적다. ‘마사다 요새’로 활용하려는 산성은 이곳저곳에 있는 돌을 모아 단단히 지어야 한다. 하지만 평상시의 생활공간은 이렇게 만들 수 없다. 흙으로 방어벽을 쳐야 한다.

적봉시 오한기의 대전자향(大甸子鄕)이라는 마을에는 서기전 2000년에 쌓은 토성(土城)이 있다. 평지에 쌓은 평원성(平原城) 개념의 토성인데 높이는 약 3m 정도다.

콘크리트 건물은 강도를 높이는 뼈대 역할을 하기 위해 철근이나 철골을 집어넣는다. 같은 개념으로 흙으로 짓는 건축물에는 나무를 집어넣는다. 일부가 무너져내린 이 토성에서는 뼈대로 박아 넣은 나무가 썩어 생긴 작은 구멍을 볼 수 있었다.

이 토성 안쪽에는 마을이 있었을 것으로 판단되는데 지금은 옥수수밭만 펼쳐져 있다. 옥수수밭에서는 4000년이라는 세월이 무색하게 느껴질 정도로 많은 토기 파편을 주울 수 있었다.

대전자 토성에서 놀라움으로 다가온 것은 안내석이었다. 안내석은 몽골어와 중국어로 쓰인 것 두 개가 있었는데, 중국어 안내석이 둔기에 맞아 쪼개져 있었기 때문이다. 둔기를 휘두른 사람은 중국어 안내석의 기단도 쓸어뜨려 놓았다. 몽골어 안내석은 멀쩡히 서 있는데 중국어 안내석은 왜 산산조각이 나 있는 것일까.

이곳은 내몽고자치구다. 내몽고는 중국의 여러 자치구 가운데에서도 중국화가 가장 많이 진행된 지역으로 꼽힌다. 그러나 시골로 가면 아직 몽골의 전통을 지키려는 사람이 적지 않다고 한다. 몽골은 한민족만큼이나 중국의 팽창 정책에 시달려왔다. 몽골인 가운데 대전자 토성은 중국과 관련 없다는 것을 아는 사람이 있을 수 있다. 그러한 사람이 큰 망치를 들고 와 중국어 안내석을 때려 부순 것은 아닐까. 이것이 사실이라면 역사는 죽은 게 아니라 살아 있는 것이다.

적봉시 홍산구에 있는 홍산. 이 산은 철을 비롯한 광물질이 많아 붉은색을 띤다. 광물질이 많은 산이 있었기에 이곳에서는 황하 문명보다 먼저 청동기 문화를 꽃피울 수 있었다. 1935년 일본인 학자들이 이 산 뒤쪽에서 청동기 유적을 발견함으로써 홍산문화의 존재가 처음 알려지게 되었다.

청동기 이전은 기록이 없는 ‘선사(先史) 시대’에 해당한다. 따라서 이 시대의 비밀은 고고학적 발굴로 밝혀내야 한다. 중국은 선사 시대를 탐구해 중국이라는 국가와 문명은 하나라 이전에 형성되었음을 보여주고자 한다.

홍산 문화보다 앞섰던 앙소 문화

하-상-주 시절은 단군이 이끈 고조선 시절과 비슷하고, 3황5제 시절은 환웅이 이끈 시절과 비슷하다고 할 수 있다. 탐원공정으로 인해 3황5제는 전설이 아닌 사실로 밝혀지고 있다.

3황5제 시절의 존재를 증명하는 고고학적 자료로는 ‘앙소(仰韶) 문화’가 자주 거론된다. 앙소 문화는 1921년 스웨덴의 지질학자이자 고고학자인 앤더슨이 황하의 지류인 위하(渭河)가 흐르는 하남성 삼문협(三門峽)시 민지(?池)현의 앙소촌에서 처음 발견해낸 신석기 문명을 가리킨다. 그 후 조사에서 앙소에서 발굴된 것과 유사한 신석기 유적지가 동서남북으로 수백㎞ 이상 넓게 펼쳐져 있는 것이 확인되면서 ‘앙소 문화’라는 말이 생겼다.

흔히 중국 문명을 가리켜 ‘황하 문명’, 중국의 중앙부를 가리켜 중원(中原)이라고 하는데 황하 문명과 중원은 불가분의 관계가 있다. 중원은 황하강 중하류에 펼쳐진 대평원 지대를 가리키기 때문이다. 중원은 황하가 지나는 하남성 북부와 산서성(山西省) 남부, 그리고 산동성 동부를 지칭한다. 북경을 감싸고 있는 하북성은 중원이 아니다.

3황5제가 누구인가에 대해서는 중국 사서마다 약간의 차이가 있는데, 3황은 대체로 신농 복희 염제로, 5제는 황제 전욱 제곡 당요 우순으로 정리된다. 중국 학자들은 앙소 문화 시절을 3황 시절로 보고 있다. 학자들은 앙소 문화가 서기전 5000년에서 서기전 2500년 사이에 존재했을 것으로 보고 있다.

그리고 일어난 것이 용산(龍山) 문화다. 이 문화는 1928년 중국의 고고학자인 오금정(吳金鼎)이 하남성 동쪽에 있는 산동성 제남(濟南)시 장구(章丘)시 용산진(龍山鎭) 마을에서 처음 발굴함으로써 알려졌다. 그 후 유사한 유적과 유물이 중원 지역 300여 군데에서 더 발견돼, 용산문화도 상당히 넓은 지역에 펼쳐져 있었다는 것이 확인되었다.

용산 문화는 서기전 3000년에서 서기전 2200년 사이에 존재한 것으로 판단되었다. 용산 문화에서부터 계급이 조금씩 생겨났는데 중국학자들은 용산 문화를 5제 시절로 보고 있다.

앙소 문화 유물이 발견된 하남성 민지현 앙소촌에서 위하를 따라 하류(동쪽)로 가면 낙양(洛陽)시 언사(偃師)현 이리두(二里頭)라는 마을이 있다. 1959년 중국의 고고학자들은 이곳에서 토기와 궁전 터, 구리를 주조한 흔적을 발굴했다.

그 후 중국 고고학자들은 유사한 유물과 유적을 중원 전 지역에서 발견했기에, 이 초기 청동기 문화를 ‘이리두 문화’로 명명했다. 이리두 문화는 서기전 2200년에서 1500년 사이에 존재한 것으로 판단되었다. 중국학자들은 이리두 문화가 바로 중국 역사에서 처음 등장하는 왕조인 하(夏)나라와 관련 있을 것으로 보고 있다.

하나라는 하족(夏族)이 이끈 왕조인데, 하나라 시절이라고 하여 중원에 하족만 있었다고 보면 이는 착각이다. 당시 중원에는 하족 외에 상족(商族), 주족(周族) 등 여러 종족이 있었다. 하족은 상족과 주족을 비롯한 여러 종족을 지배하며 살았는데 이것이 바로 하나라 시절이다. 중국학자들은 하나라가 서기전 2070년 건립되었을 것으로 보고 있다(고조선은 하나라보다 먼저인 서기전 2333년에 세워진 것으로 보인다).

부신 사해유지박물관(맨 오른쪽) 뒤에는 서기전 6000여 년 고대인들이 용 모양으로 돌을 박았다는 석소용이 있다. 그러나 석소용이 진짜로 용이라는 증거가 없자 중화제1용을 강조하는 목소리는 잦아들었다. 부신 마을 앞에 있는 ‘중화제1촌’ 석상(가운데).

이러한 하나라는 17대인 걸(桀)왕이 학정을 일삼음으로써 주변 종족에 대한 지도력을 잃는 위기를 맞았다. 걸왕의 학정이 자심하자 상족의 리더인 탕(湯)왕이 쿠데타를 일으켜 걸왕을 살해하고 상족이 중원을 지배하는 시대를 열었다. 중국학자들은 서기전 1600년경 상나라가 탄생한 것으로 보고 있다.

상나라 왕조는 자기 종족과 주변 종족을 다스리며 31대를 이어갔다. 상족은 은(殷)으로 불렀던 지금의 하남성 안양(安陽)시 소둔촌(小屯村)을 수도로 삼았는데, 1928년 고고학자들은 이곳에서 상나라의 청동기를 대량 발굴해 상나라의 문화 수준이 대단히 높았음을 확인했다.

이러한 상나라도 31대 왕인 주왕(紂王)이 확정을 거듭하자 서기전 1111년쯤 주족의 리더인 무왕이 쿠데타를 일으켜 주왕을 살해함으로써 패자가 되었다. 주(周)나라 시대를 연 것이다. 주나라는 봉건제도를 통해 영역을 확대해나가다 서기전 771년쯤 서융의 공격을 받아 동쪽으로 도읍을 옮겼다.

동쪽으로 이주한 주나라를 동주(東周)라고 하는데, 동주 시절부터 주왕실의 힘이 약해지고 제후국의 힘이 세지면서, 많을 때는 무려 300여 개의 제후국이 패권을 다투는 춘추(春秋) 시대(서기전 770~서기전 476)가 열렸다. 춘추 시대는 청동 병장기를 사용했기에 무력이 강한 나라가 주변 국가를 정복했다.

춘추 시대 말기 중국인들은 쇠를 담금질하는 기술을 개발함으로써 강철을 얻게 되었다. 강철로 만든 병장기는 무서운 전투력을 발휘했다. 철기 시대는 몇 개의 더 강한 나라가 패권을 다투는 전국 시대(서기전 475~서기전 221)를 열었다. 전국 시대는 가장 강력한 진(秦)나라에 의해 통일되면서 막을 내렸다. 그리고 한(漢)나라를 비롯한 후대 왕조가 이어지면서 지금의 중국이 만들어졌다.

도구의 발전과 함께한 중국의 역사 발전이 이러했다면 한민족도 유사한 역사 발전을 한다. 한민족은 중국인들과 전혀 다른 언어를 사용할 정도로 오랜 전통을 갖고 있지만 한반도에서는 용산 문화 등과 비교할 만한 고대 문화가 발견되지 않는다. 이런 점에서 주목할 것이 한반도로 비파형 동검과 고인돌 문화를 전해준 요서 문화다.

일본인이 발견한 홍산 문화

요서 문화의 대표인 홍산 문화는 1935년 이 지역을 점령하고 있던 일본의 동아시아 고적조사단 학자들이 발굴에 나섬으로써 처음 확인되었다. 내몽고자치구 적봉시 홍산(紅山)구에는 붉은빛이 도는 바위산이 있는데, 몽골인들은 이 산을 ‘올랑하드’로 불러왔다 올랑하드는 ‘붉은 바위’란 뜻이다.

이 지역으로 들어온 중국인들은 ‘올랑하드’를 한자로 음차해 적지 않고 그 뜻을 따라 ‘홍산(紅山)’으로 적었다. 그 결과 ‘올랑하드’는 사라지고 홍산과 같은 뜻을 가진 적봉(赤峰)이 이곳의 지명이 되고 홍산은 적봉시의 구(區) 이름이 되었다. 적봉시는 그 면적이 한국에 육박하는 9만㎢로 중국에서는 가장 큰 지급시 가운데 하나다.

일본 고적 조사대가 발굴한 곳은 홍산 뒤쪽이었다(紅山後 유적).이곳에서 조사대는 서기전 19세기에서 서기전 8세기 사이에 제작된 것으로 보이는 토기와 청동기, 돌무덤 등을 발굴했다. 중국 사서에는 요서 지역에 청동기 문명이 있었다는 기록이 없기에 일본 조사대에 의한 홍산 발굴은 큰 주목을 받았다. 그리고 이 문명은 중국이 혼란을 겪다 공산당에 의해 통일되는 사이 잊혀갔다.

1980년대 중국의 역사학계는 홍산 지역을 다시 조사했는데 이때 서기전 4000년의 신석기 문명이 발견되면서 일약 역사학계의 주목을 받게 되었다. 일본 조사대에 발견된 청동기 문명이 중국 사서에 기록돼 있지 않으니, 이보다 먼저 일어난 신석기 문명도 중국 사서에 기록된 것이 있을 수 없다.

적봉시 하가점 마을을 지날 때쯤 차창으로 본 ‘연장성유지’란 글귀. 이곳에 연나라 시절에 만든 만리장성이 있었다는 주장인데, 이는 허구다.

흥미로운 것은 하가점에서는 두 종류의 청동기가 발견되었다는 점이다. 하나는 표층에서 발견되었고 다른 하나는 깊은 곳에서 출토되었다. 깊은 곳에서 나온 것이 서기전 24세기 전후 형성된 초기 청동기 문화였고(하가점 하층 문화), 표층부에서 나온 것은 서기전 14세기에서 서기전 7세기 사이에 형성된 후기 청동기 문화였다(하가점 상층 문화).

이러한 발굴을 통해 중국 역사학계는 적봉시 홍산구 일대에는 오래전부터 신석기 문명이 일어났고 이를 토대로 중원의 황하 문명과는 완전 분리된 또 다른 청동기 문화가 일어났다는 사실을 확인했다.

그 후 발굴에서 더 많은 문화가 발견되었다. 이를 시대순으로 정리하면 서기전 7000여 년에 형성된 소하서(小河西) 문화, 서기전 6200여 년쯤의 흥륭와(興隆·#53851;) 문화, 서기전 5200년경의 부하(富河) 문화, 서기전 5000여 년의 조보구(趙寶溝) 문화, 서기전 4000년 무렵의 홍산 문화, 서기전 2000여 년의 하가점 하층 문화 등이다.

이렇게 발굴해놓고 보니 이 문화를 만든 주인공이 누구냐, 이 문화를 만든 사람들의 후손이 누구냐는 문제가 제기되었다. 중원 문화와 황하 문명을 자랑해온 중국으로서는 복병을 만난 것인데 중국은 당황하지 않았다.

황화 문명에 통합된 양자강 문명

수송이 가능한 큰 강 주변에서는 사람들이 모여 살면서 문화를 만든다. 그렇다면 중국의 양대 강인 양자강에도 그러한 문화가 형성될 수 있다. 1972년 중국 학자들은 양자강이 흐르는 절강성 여요(餘姚)시 나강향(羅江鄕)의 하모도(河姆渡)라는 곳에서 서기전 5000년에서 서기전 4500년 사이에 번창했던 신석기 유적을 찾아내고 이를 ‘하모도 문화’로 명명했다. 중국 병법서인 ‘손자’에는 춘추 시대 오나라왕 부차와 월나라왕 구천이 서로 미워해 다퉜다는 오월동주(吳越同舟)의 고사가 있는데, 하모도 문화는 오나라와 월나라를 만든 종족으로 이어졌다.

그러나 오나라와 월나라는 춘추 시대의 혼란에 참여하면서 일찌감치 황하 문명에 편입되고 말았다. 이러한 사실이 있으므로 중국 역사학계는 요서 문명을 흡수하기 위한 노력에 들어갔다.

중국 처지에서 다행인 것은 요서 문명은 거란이나 여진(만주) 등으로 전파된 것 같은데 이들은 모두 중국에 동화되었다는 사실이다. 거란은 요나라를 일으켜 송나라를 압박하다 무너지면서 사라졌고, 여진족은 금에 이어 청을 세워 전 중국을 석권했으나, 1911년 손문이 일으킨 신해혁명으로 무너지면서 중국 역사 속으로 녹아들어갔다.

1932년 일본은 청나라의 본거지인 만주 지역에 괴뢰국인 ‘만주국’을 세움으로써 다시 이 지역을 중국의 역사 공간에서 분리시켰다. 그러나 일본이 제2차 세계대전에서 패함으로써 만주국은 중국에 병합됐으니, 중국은 요서 문명을 제2의 하모도 문화로 만들 수 있게 된 것이다.

앞에서도 언급했듯 요하 문명에서는 ‘옥밭’이라고 할 정도로 수많은 옥기가 출토되었다. 옥기 중에는 뱀처럼 가늘고 긴 모양을 한 것이 많다. 요하 문명을 중국 역사로 편입시키기 위해 펼친 중국 측의 첫 번째 노력은 이 옥기를 근거로 이곳이 중국을 상징하는 용이 탄생한 곳으로 만드는 것이었다. 중국을 상징하는 용이 요서지역에서 만들어져 황하 문명에 들어왔다는 논리를 세운 것이다. 그러나 이 가설은 요서 지역에는 용의 모델인 악어가 살지 않는다는 점 때문에 힘을 잃었다.

▼ 제4부 고대에는 요동반도가 조선반도였다

저수지론을 따르는 중국은 ‘오월동주’라는 고사성어로 하모도 문화를 황하 문명에 합병시키며 정치 지평을 양자강 이남으로 확대시켰다. 중국은 저수지론 방법을 지금 요서 문명에도 적용하려 한다.

요서 지역인 요녕성 부신(阜新)시 부신몽고족자치현의 101번 도로변엔 ‘사해(査海)’ 마을이 있다. 1982년 이곳에서는 서기전 6000년에서 5000년 사이에 형성된, 중국에서 가장 오래된 취락지가 발견되었다. 중국은 즉각 이 마을 입구에 ‘중화제일촌(中華第一村)’이라는 글귀를 새긴 여신상을 세웠다.

요녕성 호로도시 남표구 태집둔진에서 발견된 토성. 네모형을 이루며 반듯하게 나가는 전형적인 중국 토성의 특징을 보이고 있다. 이곳에서는 한4군의 하나인 임둔군 태수의 봉니가 출토됐다.(좌) 백령도 인당수 부근 바위섬에서 흔하게 볼 수 있는 점박이 물범. 요동반도에 있었던 동예는 이 물범을 잡아 가죽을 중국에 수출했을 것이다.(우)

이곳에서는 당시로서는 중국에서 가장 오래전에 만들어진 옥기가 발견되었다. 또 흙에다 돌을 박아서 용 모양을 만든 것도 발견됐는데 중국은 이를 ‘석소용(石塑龍)’으로 명명해 “중국에서 가장 오래된 용이 발견됐다”고 선전했다. 중국은 길이가 19.7m이고 너비는 1~2m인 석소용 앞에 사해유지박물관을 세우고, 옥기와 토기 등을 진열한 이 박물관을 애국주의 교육기지로 만들려고 했다.

그러나 석소용으로 명명한 중화제1용은, “용은 악어에서 유래한 것이다”라는 주장이 등장하면서 관심권에서 벗어났다. 석소용은 요서 문화가 황하 문화에 영향을 주었고 둘이 합쳐서 중국 문명이 탄생했다는 것을 보이기 위한 노력이었는데, 증거 미비로 흐지부지돼버린 것이다.

중화제1촌에 대한 관심도 사그라들었다. 이유는 적봉시 오한기 보국토향(寶國吐鄕)의 흥륭와촌(村)에서 서기전 6200년까지 올라가는 거주지터가 발견되고 이어 소하서 마을에서 서기전 7000년의 주거지가 발견됐기 때문이다. 또 흥륭와에서는 옥기도 발굴돼 부신 유적은 ‘세계 제1옥’이라는 타이틀도 내놓게 되었다.

실패로 끝나긴 했지만 역사를 정치에 이용하려고 한 중국의 노력은 칭찬하지 않을 수 없다. 이러한 노력이 있었기에 중국은 다민족을 이끄는 대국이 될 수 있었다. 중국은 요서 지역에서 발굴된 유물을 요녕성 수도인 심양의 요녕성 박물관에 전시해놓고 이를 ‘요하 문명’으로 정의했다.그리고 동북공정을 통해 요하 문명을 황하 문명에 결합시키는 저수지론을 펼치고 있다.

요서와 요동 지역이 중국의 무대가 된 것은 명나라부터다. 이전까지 요서와 요동은 고조선, 부여, 고구려, 발해, 거란(요), 여진(금), 몽골(원)이 지배하던 곳이었다. 만주로 통칭되는 이곳으로 중국이 지속적인 지배권을 뻗친 것은 주원장이 일으킨 명나라군이 몽골군을 추격해 만주에 들어오면서부터다.

난하가 요서 문명과 황하 문명 경계선

1592년 조선은 일본의 침략을 받아(임진왜란) 명나라에 도움을 요청했다. 명나라는 조승훈(祖承訓)으로 하여금 3000여명을 이끌고 참전하게 했으나 조승훈 군은 평양 전투에서 참패했다. 조승훈이 이끌고 간 부대는 양자강 일대에서 활동한 ‘남군(南軍)’이었다. 남군은 더운 지역에서 물가 싸움을 많이 하는 군대라 춥고 지상전투를 해야 하는 조선전쟁에서는 힘을 쓰지 못했다.

그래서 교체한 부대가 이여송(李如松)부대다. 이여송의 아버지 이성량(李成梁)은 요서 지역인 요녕성 금주(錦州)에 포진한 군벌이었다. 이 때문에 이여송은 만주지역에서 훈련한 ‘북군(北軍)’을 이끌고 참전했다. 이여송이 금주 지역의 군대를 이끌고 임진왜란에 참전했다는 것은 요서 지역의 지배권이 중국(명)에 넘어갔음을 뜻한다.

그러나 명나라도 요동 지역을 확실히 지배하지는 못했다. 때문에 임진왜란을 계기로 조선과 명의 국력이 약해지자 이곳에 있던 여진족의 8기(八旗)군이 일어나 조선을 공격하고(병자호란, 정묘호란) 이어 중원을 공격해 명나라를 멸망시키고 청(淸)나라를 열었다. 청의 중국 지배는 요서 문명이 황하를 포함한 전 중국 문명을 지배한 것으로 볼 수 있다.

그러나 1911년 신해혁명과 1945년 제2차 세계대전에서 일본이 패망한 것을 계기로 요서는 물론이고 요동 지방도 중국의 영토로 편입되었다.

고조선과 고구려, 여진족에 이르기까지 요하 일대에서 일어난 세력은 항상 중국 세력과 다투려고 했다. 이들은 한반도에 있는 세력과도 싸웠지만 결전(決戰)은 대개 중국 세력과 벌였다.

고구려는 광개토태왕 시절을 비롯해 여러 차례 지금의 북경까지 쳐들어갔다. 이때 고구려가 중국과 국경선으로 삼은 것이 ‘난하’였다. 고구려가 난하쯤에서 공격을 멈췄다는 것은 고조선 때부터 이곳이 황하 문명과 요서 문명의 접경선이었기 때문일 것이다. 그러나 중국 세력이 커지자 고구려는 산이 많아 방어에 유리한 국내성-평양으로 도읍을 옮기면서 조금씩 동쪽으로 밀려났다.

그래서인지 중국은 난하에서부터 시작되는 요서 지역에 대한 지배권을 자신하지 못하는 것 같다. 따라서 이곳이 오래전부터 중국 영토라는 것을 보여주기 위해 사해문화 발굴을 계기로 중화제1용이니, 중화제1촌이니, 세계 제1옥이니 하는 구호를 만들어냈다.

연나라 시절의 가짜 장성 만든 중국

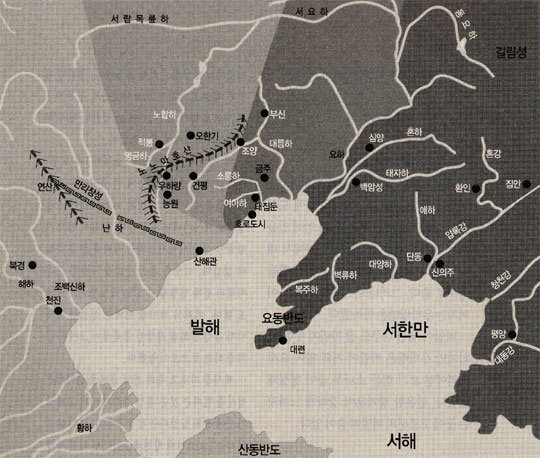

북한에서 나온 ‘조선단대사(고구려사1)’ 119쪽에 실려 있는 고조선 유민 세력의 집결지와 고구려 서쪽 경계선, 그리고 한나라가 설치한 락랑, 현도, 림둔군의 위치를 그린 지도. 북한 사학계는 상당한 자료를 근거로 한4군이 요서와 요동반도에 있었다고 판단한다.

연나라 군대가 이곳에 들어와 일시적으로 성을 쌓았을 수는 있어도 항구적으로 군대를 주둔시킨 적은 없다. 일시적인 지배를 항구적인 영유라고 한다면, 지금 이라크는 미군이 주둔하고 있으니 이라크는 미국 땅이어야 할 것이다. 이 지역엔 만리장성이 들어온 적이 없는데, 중국은 만리장성이 있었던 것 같은 교묘한 정치공작을 펼치고 있다. 연장성유지와 사해 유적은 중국이 어떻게 중화 문명 저수지론을 활용하는지를 보여주는 좋은 사례다.

중국과 한국의 역사서에는 중국 상나라 사람인 기자가 조선 땅에 들어와 기자조선을 세웠다는 기록이 있다. 이에 대해 단국대 윤내현 교수 등은 기자는 고조선의 영역에 들어와 제후국 개념의 나라를 이끌었다고 주장하나, 중국 학자들은 “고조선은 설화 속에만 있는 실존하지 않은 나라다. 따라서 고조선이 곧 기자조선인데, 기자조선은 중국인이 세웠으니 고조선은 중국사의 일부다”라고 주장한다.

기자조선으로 연(燕)나라 사람인 위만이 들어와 쿠데타를 일으켜 기자조선의 준왕을 내쫓고 왕이 되었다. 이때 준왕은 배를 타고 동쪽으로 가 한반도로 들어갔다고 한다. 고조선과 기자조선이 북한의 평양에 있었다면 쿠데타를 당한 준왕은 배를 타고 동쪽으로 갈 수 없다. 준왕이 배를 타고 동쪽으로 가려면 그는 요서 지역에서 배를 탔어야 한다.

‘삼국사기’에는 ‘평양은 본래 선인 왕검이 살던 곳이다’라는 표현이 있는데 한국 역사학계는 이를 근거로 고조선이 평양에 있었다고 판단해왔다. 고조선(위만조선)이 중국 한나라의 공격을 받아 무너지고 한나라는 고조선 땅에 4군을 설치했다. 이 때문에 한국 역사학자들은 한4군이 평양을 중심으로 한 한반도에 있었다고 믿었다.

옛날 지방을 다스리는 관리들은 문서(주로 목간이나 죽간이었다)를 주고받을 때, 전달 과정에서 누군가가 문서를 열어보지 못하도록 진흙을 발라 봉인했다. 이를 ‘봉니(封泥)’라고 하는데 북한의 평양지역에서는 낙랑군 태수의 봉니가 다수 출토되었다. 이로써 낙랑군은 평양에 있었다는 것이 정설로 굳어졌다. 그러나 봉니는 보내는 쪽이 아니라 받는 쪽에서 갖고 있을 수도 있다.

낙랑군과 함께 4군으로 꼽히는 것이 임둔군이다. 발해에 면한 요녕성 조양시 남쪽에는 ‘여아하(女兒河)’라는 작은 하천이 흐르는 호로도(葫蘆島)시 남표(南票)구 여아가(女兒街) 태집둔진(邰集屯鎭)이라는 마을이 있다.

한사군은 요서와 요동반도에 있었다

1997년 중국학자들은 이곳에 있는 토성(土城)을 발굴하다 2개의 봉니를 발견했는데 이 중 하나가 임둔군 태수의 봉니였다. 그때까지 임둔군은 실존이 불분명한 존재였는데, 봉니 발견을 계기로 임둔군은 실재한 것임이 밝혀졌다.

토성은 중국인들도 쌓았다. 그러나 이 봉니가 출토된 토성은 청동기 시대의 토성과 형태가 달랐다. 요서에서 발견된 청동기 시대 토성은 지형지물을 따라 토성이 흘러가나, 태집둔진의 토성은 네모꼴이었다. 방형(方形·네모꼴) 토성을 쌓은 것은 중국의 특징이다.

이런 점에서 태집둔진의 토성은 황하 문명인들이 이곳을 점령하고 쌓은 것이 분명했다. 이들은 이곳에서 임둔군 태수의 문서를 주고받았다. 이곳이 임둔군이 있던 곳이라면 위만조선도 이곳에 있었을 것이다. 낙랑군 태수 봉니가 발견되었기에 북한의 평양에 낙랑군이 있었다고 한다면, 임둔군 태수의 봉니가 발견된 태집둔에는 임둔군이 있어야 한다. 낙랑군과 임둔군은 붙어 있었다고 하는데, 지금 북한의 평양과 중국의 호로도시는 너무 멀리 떨어져 있다.

고대에는 육로보다 뱃길이 훨씬 더 수월한 통로였다. 호로도시에서 배를 타고 발해를 건너면 금방 요동반도 남단에 도달할 수 있다. 요동반도 동쪽에서 배를 타고 동쪽으로 가면 쉽게 대동강 하류에 도착할 수 있다. 요서나 요동반도에 있는 낙랑군은 뱃길을 통해 대동강 지역과 교류한 것이 아닐까.

|

중국 사서들은 한4군을 한반도가 아닌 예맥의 땅에 설치했다고 밝히고 있다. 한4군이 요서와 요동반도에 있었다면 예맥 족 위치에 대한 비정도 바뀌어야 한다. 예족(동예)에 대해 중국 사서인 ‘삼국지(편자는 진수)’는 ‘예는 남으로는 진한, 북으로는 고구려 옥저에 접하고 동쪽으로는 큰 바다에 이르렀다. (필자인 진수가 살고 있는) 지금의 조선 동쪽은 모두 예의 땅이고 호수는 2만이었다(濊南與辰韓北與高句麗沃沮接東窮大海今朝鮮之東皆其地也戶二萬)’라고 적어놓았다.

한국 역사학계는 동쪽으로 큰 바다에 이르렀다는 표현을 근거로 동예를 지금의 동해에 면한 함경남도에 있었다고 비정해 놓았다. 그러나 진수의 삼국지에 언급된 동해는 지금의 동해가 아니라 요동반도 동쪽의 바다, 그러니까 압록강 하류와 접해 있는 서해(서한만)일 수도 있다.

한사군이 요동반도에 있었다면 이 가설은 상당한 신빙성을 갖춘다. 이렇게 되면 동예와 옥저 그리고 고구려의 위치는 전혀 달라진다. 좀 더 개연성이 높은 쪽으로 비정되는 것이다.

점박이 물범이 사는 서해

중국 사서는 동예는 반어피(斑魚皮)를 중국에 수출했다고 적고 있는데, 반어피는 얼룩점이 있는 물범 가죽을 가리킨다. 지금의 동해 한가운데 있는 독도에는 1950년까지 ‘강치’라고 불린 물개가 살았으나 지금은 사라졌고, 독도 동남쪽에 있는 일본 시마네(島根)현의 오키(隱岐)제도와 러시아 연해주, 사할린 지역의 무인도에만 출몰하고 있다. 현재 오키 제도에 출몰하는 물개는 얼룩점이 없다. 과거 동해에 얼룩점이 있는 물개가 살았다고 해도 그 수는 서해만큼 많지 않았을 것이다.

얼룩점이 있는 물개는 서해에 서식한다. 심청이 뛰어든 인당수는 백령도 부근에 있는 바다인데, 인당수 일대의 무인도는 대표적인 점박이 물범의 서식지다. 그렇다면 지금부터 2000~3000여 년 전 점박이 물범은 요동반도까지 몰려가 살았음이 분명하다. 동예인들은 이를 잡아 가죽을 중국에 수출했을 수 있다.

동예가 요동반도에 있었으면 진수가 살았을 때의 조선은 요서와 요동 지역(요동반도)을 가리키는 것이 된다.

동예가 요동반도에 있고 그 북쪽에 고구려가 있어야 현도군에 고구려현이 있었다는 중국 측의 기록, 고구려는 북부여에서 나왔다는 한국과 중국 측의 기록이 일치한다. 이로써 고조선이 요서와 요동에 있었다는 것이 확인되니, 요서 지역에서 신석기와 청동기 문화를 꽃피운 주인공은 고조선족이 된다. 이러한 발견은 환단고기 등에서 한민족은 환국→신시배달국→단군조선을 거쳐 발전해왔다고 한 기록과 일치한다.

황하 문명에 연패한 요서 문명

청동기 문명을 일으킨 고조선은 왜 황하 문명을 일군 세력에 밀린 것일까. 그 이유는 요서 지역에서 나오는 청동기가 황하 지역에서 생산되는 청동기보다 적었다는 것에서 찾아야 할 것 같다. 요서와 요동 그리고 한반도에서는 비파형 청동검만 주로 발굴되나 황하 일대에서는 무기류를 넘어서 ‘정(鼎)’으로 불리는 의식용 제기 등도 다량 출토된다. 이는 황하 문명의 청동기 생산량이 요서 문명보다 많았다는 것을 의미한다.

둘째로는 인구 증가에서 요서 지역이 밀린 것을 거론할 수 있다. 지금 요서와 요동 지역은 상당히 건조하다. 겨울에는 북서풍이 강하게 불어와 체감온도가 매우 낮다. 많은 사람이 살 수 있는 거주지로는 마땅치 않은데 요서 문명이 꽃피던 시절엔 농업을 하기 좋은 지역이었다고 한다.

그런데 기후 변동이 일어나 건조해지고 추워지면서 농업생산량이 급감해, 사람들은 따뜻한 동남쪽으로 이동하기 시작했다는 것이다. 이러한 때 먼저 철기 문명을 일으킨 황하 문명이 요서 문명을 공격했으니 요서 문명인들은 싸우면서 동남진해 지금의 한반도로 들어왔다는 것이다.

중국 사서에는 연나라 사람인 위만이 기자조선으로 들어오기 전인 춘추 시대, 연나라 장수 진개(秦開)가 5만의 병력으로 조선 땅 2000여 리를 진격했다는 기록이 있다. 이것이 사실이라면 이때 고조선은 상당한 타격을 입었을 것이 분명하다. 이로써 고구려족 예족 맥족 부여족 여진족 등을 지배하고 있던 고조선의 힘이 크게 약화되고, 이 부족들이 독립해 패권을 다투는 춘추 전국시대와 유사한 열국(列國) 시대가 열렸다.

이 경쟁에서 부여가 패권을 잡다가 이어 고구려가 떠올라 통일을 이룬다.이때 황하 문명권이 수와 당에 의해 통일되었으니, 두 문명은 또다시 쟁패를 하게 된다. 1차전인 수나라와의 싸움에서 고구려는 성공적인 방어전을 치렀다. 그러나 2차전인 당나라와 싸움에서는 패배했다. 고구려는 연나라와 한나라에 당한 고조선과 위만조선의 전철을 밟은 것이다.

요동에서 일어난 고구려가 졸본→국내성→평양의 동남(東南) 방향으로 도읍지를 옮긴 것은 황하 문명권의 공격 때문일 수 있다. 그러나 도읍을 옮겼다고 하여 모든 국민이 옮겨가는 것은 아니다. 상당수는 같은 자리에서 생활한다.

고구려가 패망하자 이들은 발해를 일으켰다. 그러나 발해는 고구려보다 더 동쪽으로 밀려난 위치에 나라를 세웠다. 하지만 당나라는 요서와 요동을 상시 지배하지 못했다. 무주공산이 된 요서와 요동 지역에서 과거 고조선과 고구려의 지배를 받았던 거란인들이 일어나 요나라를 세워 발해를 무너뜨리고 이어 여진족이 일어나 금나라를 세웠다.

요와 금은 서로 싸웠지만, 두 나라 모두 황하 문명권을 공격했다는 공통점이 있다. 금나라는 송나라를 세운 황하 문명권을 상당히 압박했으나 몽골 초원에서 일어난 칭기즈 칸 세력의 공격을 받아 패망했다. 그러나 명나라 시절 여진족은 다시 일어나 조선을 제압하고 이어 황하 문명권을 쳐들어가 전 중국을 석권하는 기염을 토했다.

청나라를 이룬 여진족은 한민족과 참으로 특이한 관계를 유지해왔다. 이라크에 파병돼 있는 자이툰 부대가 주둔하고 있는 곳은 쿠르드 자치구 지역이다. 쿠르드인들은 이라크와 시리아, 이란, 터키 접경지대에서 2000여 년 동안 나라 없이 지내왔다. 그리고 지금은 이라크의 쿠르드 자치구를 토대로 ‘쿠르디스탄’이라는 독립국가를 만들겠다는 꿈을 키우고 있다.

알렉산더 대왕 시절 대제국을 건설했던 마케도니아는 로마에 패한 후 사라졌다가 2000여 년이 지난 지금 독립국가를 세웠다. 쿠르드인, 마케도니아인, 여진족은 수천년간 나라가 없었는데도 종족을 유지해온 공통점이 있다.

중국 사서는 여진을 숙신, 물길, 말갈, 여진 등을 거쳐 최근에는 만주족으로 표기한다. 요서지방에서 일어나 북위를 세운 선비족, 요나라를 세운 거란족은 중국에 동화돼 사라졌으나 청나라를 세운 만주족만은 여전히 남아 있다. 한민족만큼이나 질긴 생명력을 보여준다. 지금도 만주지역에 가면 도처에서 만주족자치현을 볼 수 있다. 그러나 지금의 만주족은 내몽골인 이상으로 중국화되었다.

동북아의 쿠르드족, 여진

한국 역사학계는 고구려 백제 신라만 우리 역사를 만든 나라로 인정해 ‘삼국 시대’란 말을 사용한다. 3국이 쟁패하던 시절 여진족은 고구려편에 참여해 3국의 싸움에 당당히 참전했다. 서기 216년을 전후한 시기 말갈군은 백제의 적현성을 공격해 큰 승리를 거뒀다. 서기 478년경부터는 신라를 공격해 대승을 거뒀다는 기록이 있다. 말갈인들은 당태종의 군대가 쳐들어왔을 때도 결사항전을 벌이다 붙잡혀 수천명이 생매장당했다고 한다.

발해도 여진족의 도움을 받아 세운 나라이고, 조선을 세운 이성계도 여진족의 도움을 받았다. 고려와 조선은 여진인을 외국인이 아닌, 역내에 있는 야만인으로 대한 흔적이 많다. 왜 여진족은 한민족에 대해 강한 친연성(親緣性)을 보인 것일까. 여기서 몇몇 학자는 여진족은 고조선을 형성한 핵심 종족이기에 고조선을 이은 고구려와 발해 고려에 협력했다고 주장한다.

요서 문명과 고조선 고구려의 관계를 밝히려면 반드시 여진족에 대한 연구를 병행해야 한다.

1945년 이후 요서 문명의 후예로 살아남은 것은 남북한뿐인데, 지금 북한의 처지는 영 말이 아니다. 한국은 경제력에서 G-10 수준에 올랐지만, 역사의식에선 발칸반도의 약소국 마케도니아인보다도 못한 면을 보이고고 있다.

정치의 영토는 좁아도 의식의 영토는 넓어야 한다. 역사는 과거가 아니라 현실 정치라는 것을 인정한다면, 그리고 한국어를 사용하는 문화의 뿌리를 찾으려면 한국은 요서 문명에 대한 연구를 강화해야 한다.

그러나 동북공정에 대응하기 위해 만들었다는 동북아역사재단은 요서 문명에 대해 이렇다 할 관심을 보이지 않고 있다. 이 재단은 언론이 동북공정 문제를 집중 보도한 덕택에 피동적으로 탄생했다. 의식 있는 역사학자들이 노력해서 만든 기관이 아니다보니 내놓은 성과도 미미한 편이다. 중국의 역사 공세에 맞서 우리의 뿌리를 찾으려면 동북아역사재단부터 바뀌어야 할 것 같다.

지도자 분열로 둘로 나뉜 몽골족

[지도 2] 몽골이 중국의 내몽고자치구와 통일하면 세계에서 아홉 번째로 영토가 넓은 나라가 된다. 그러나 두 몽골은 합칠 의사가 거의 없다고 한다.

5개 자치구 가운데 하나가 몽골인이 많이 사는 내몽고자치구다. 내몽고자치구는 위구르인이 많이 사는 신강(新疆)자치구(160만㎢), 티베트인이 많이 사는 서장(西藏)자치구(123만㎢) 다음으로 면적이 넓다(118만㎢). 내몽고자치구의 면적은 한국(9.9만㎢)의 12배이다. 내몽고자치구 북쪽에 몽골인들이 세운 몽골공화국(156만㎢)이 있다[지도 2].

중국인은 독립 몽골을 ‘외몽고’로 부른다. 몽골이 ‘중국 몽골(내몽고)’과 ‘독립 몽골(외몽고)’로 나뉜 것은, 만주족이 중국(明나라)을 정복해 청(淸)나라를 세울 때(1644년)부터다. 만주족은 명나라를 정복하기 전 몽골족을 복속시키고 내몽골과 외몽골로 나눠 통치했는데, 이를 계기로 몽골족은 둘로 쪼개졌다.

몽골의 분리는 부족장들이 두 패로 갈린 것이 직접적인 원인이다. 갈라설 때 충돌이 있었기에 지금도 양쪽 몽골인들은 합칠 생각을 거의 하지 않고 있다고 한다. 두 개의 몽골이 통일되면 그 면적은 한반도의 12.5배, 한국의 27.6배인 274만㎢에 달한다. 아르헨티나에 이어 세계에서 아홉 째로 영토가 넓은 나라가 되는데, 몽골인들은 이를 포기하고 있는 것이다.

마케도니아인들이 알렉산더 시절 아시아와 아프리카까지 진출해 대제국을 만들었듯이, 몽골인들도 칭기즈 칸 시절 중국을 넘어 유럽과 서남아까지 진출해 역사상 가장 큰 제국을 형성했다. 그러나 지금 두 나라의 위상은 보잘것없다.

그래도 마케도니아인들은 국가의 자존을 지키려 하나, 독립 몽골은 그러한 노력을 보이지 않는다. 칭기즈 칸의 후예는 알렉산더의 후손보다 못났기 때문인가. 그런데 우리는 몽골의 어리석음을 바라보고만 있을 처지가 아닌 것 같다. 한민족도 몽골인과 비슷한 행태를 보이고 있기 때문이다.

‘중국 조선’과 ‘독립 조선’

함경북도와 마주한 중국 길림성에 ‘연변조선족자치주’가 있다. 이를 몽골 사례에 비교하면 그곳은 내몽고, 북한과 한국은 외몽고가 된다. 조선족자치주는 ‘중국 조선’이고 북한과 한국은 ‘독립 조선’인 것이다. ‘독립 조선’인 북한과 한국은 ‘중국 조선’과 하나가 되려 하는가? ‘독립 몽고’는 하나이지만, ‘독립 조선’은 남북으로 쪼개져 있으니 우리는 몽골보다도 못한 처지가 아닌가?

물론 지금 “간도(間島)를 포함한 만주 땅은 고구려의 무대였고 만주족은 고구려의 지배를 받은 우리 겨레이니, 그들이 살았던 만주는 우리 땅이다”라고 주장하는 것은 위험하기 그지없는 발언이 된다. 영토 문제로 중국과 마찰을 빚기보다는 중국과 우호관계를 유지하는 것이 현명한 선택인 만큼 섣불리 영토 논쟁을 벌여서는 안 된다.

그렇다고 우리의 뿌리를 찾는 정신적인 싸움마저 포기한다면 이는 더 큰 문제가 아닐 수 없다. 과거 중국은 ‘중원(中原)’이라고 하는 황하 중하류에서 일어난 문명이 줄기줄기 이어져 지금의 중국 문명을 이뤘다는 ‘줄기론’을 주장했다. 그러다 지금은 단일 줄기론을 부인하며 ‘저수지론’을 내놓았다.

저수지는 청탁(淸濁)을 구분하지 않고 물을 받아들인다. 저수지론은 중국을 이루는 광활한 영토 여러 곳에서 독자적으로 일어난 문명이 중국 중심부로 흘러들어와 섞이면서 지금의 중국 문명을 만들었다는 논리이다. 저수지론을 반영한 대표적인 주장이 동북공정이다.

잘 알려져 있듯이 동북공정은 “고조선과 고구려는 지금 중국 땅에서 일어났으니, 이들은 중국 역사에 등장하는 지방 왕조 가운데 하나다”라는 주장이다. 중국은 몽골에 대해서도 같은 논리를 펼친다. 몽골인이 중국을 정복해서 세운 원(元)나라는 중국 역사에 등장하는 중국 왕조라고 주장하는 것이다.

중국에 한번 닿기만 하면 모두 중국 것으로 만들어버리는 중국인의 역사의식이 중국을 대국(大國)으로 만들었다. 반면 한국은 ‘털어내기’를 반복해왔다. 이민족과 닿은 역사가 있으면 ‘순수성이 더럽혀졌다’며 배제를 반복하는 외줄기론을 채택함으로써, 한민족은 반도 한구석으로 오그라드는 처지가 되었다.

줄기론이 끼친 해악은 적지 않다. 대표적인 사례가 단군과 고조선을 설화로 만든 것이다. ‘삼국유사’와 ‘제왕운기’ 등 여러 역사책에 서기전 2333년쯤 단군을 중심으로 한 고대 국가 고조선이 세워졌다고 기술돼 있는데, 강단 사학자들이 장악하고 있는 한국 역사학계는 이를 인정하지 않으려 한다.

이들이 고집을 꺾지 않는 주된 이유는 한반도에서는 그 어느 곳에서도 서기전 2333년쯤 국가를 세운 흔적이 발견되지 않는다는 데 있다. 한국 역사를 반도 안에서만 찾으면 안 된다. 반도 안에서만 뿌리를 찾으려는 강단 사학계의 좁은 인식을 ‘반도사관(史觀)’이라고 하는데, 반도사관은 외줄기론과 맥을 같이한다.

한국어와 중국어는 왜 다른가

중국은 다르다. 중국은 단군보다 앞선 시대의 인물이기에 오랫동안 신화로 여겨져온 3황5제도 실존한 것으로 보고, 고고학적 발굴로 이를 증명하려 한다. 신석기 시대에 해당하는 3황5제 시절을 증명하는 고고학적 노력을 중국은 ‘탐원(探源)공정’으로 명명했다.

그리고 고조선과 비슷한 시기에 만들어진 하(夏)-상(商)-주(周) 왕조의 흔적을 찾는 노력도 거듭하고 있다. 하-상-주 왕조를 복원해 중국의 기원을 밝히는 노력을 중국은 ‘단대(斷代)공정’으로 이름지었다. 그리고 만주 지방에 있던 고조선과 고구려를 중국 역사로 편입시키는 ‘동북공정’을 펼치고 있다.

그렇다면 우리 역사학계도 고조선과 고구려 사이의 왕조를 찾는 ‘한국판 단대공정’과 고조선 이전의 뿌리를 찾는 ‘한국판 탐원공정’을 펼쳐야 한다. 중국의 탐원공정과 단대공정에 맞서는 뿌리 찾기를 하지 못하면 한국은 동북공정과의 싸움에서 이길 수 없다.

중국인과 한국인은 오랫동안 인접해 살아왔지만 두 국민은 전혀 다른 언어체계를 갖고 있다. 중국인과 한국인의 외모와 유전자는 흡사해도 언어는 다르다. 이러한 사실은 두 국민이 다른 뿌리에서 나왔음을 뜻한다. 언어 체계에서 한국과 유사한 것은 일본어와 만주어 몽골어 투르크어다(알타이어계).

그렇다면 한국과 투르크 몽골 만주(여진) 일본은 한 뿌리에서 나와 갈라진 것으로 볼 수 있다. 왜 알타이어를 쓰는 종족은 합치지 못하고 흩어지게 됐는가. 그리고 이들이 처음 모여 살며 알타이어 계통이라고 하는 동일 문화를 만든 공간은 어디였을까.

오랜 역사 속에서 종족과 민족은 전쟁이나 자연재해 등 여러 가지 이유로 이동했다. 이동 과정에서 한민족의 영역은 오그라들기도 하고 확대되기도 했다. 시대에 따라 축소와 팽창을 거듭하는 것이 영토인데, 뿌리를 찾는 사관을 영토에 얽어맬 수는 없다.

기자는 2003년 중국이 준비하는 동북공정을 처음 알린 후 우리의 뿌리를 찾는 탐구를 거듭해왔다. 2006년 10월호 ‘신동아’에서는 고조선은 내몽고자치구에 있었다고 밝힌 바 있으므로 이를 확인하기 위해 일단의 학자들과 답사단을 형성해 고조선 찾기에 나섰다.

고조선은 어떻게 생겨났고 어떻게 변천했는가. 환웅은 누구이고 그와 혼인해 단군을 낳은 웅녀(熊女)는 누구인가. 고조선은 왜 역사에서 사라졌는가.

▼ 제2부 “환웅족과 곰족이 만난 곳은 ‘우하량(牛河梁)’이다”

동북공정에 맞서 우리의 뿌리를 찾아내려면, 중국을 한국 들여다보듯이 보아야 한다. 중국의 역사와 지리를 꿰뚫지 않으면 동북공정에 맞서는 논리도, 뿌리를 찾는 노력도 제대로 펼칠 수 없다. 그러나 광대한 면적만큼이나 폭넓고 오랜 역사를 가진 중국은 쉽게 이해되지 않는다.

중국 관련 취재를 할 때마다 기자는 익숙하지 않은 지명과 복잡한 지방 체계 때문에 혼란을 겪는다. 대표적인 혼란은 ‘시(市)’에서 온다. 중국의 성(省)과 자치구 아래 조직은 시(市)인데, 이 시 밑에 다시 ‘시(市)’와 ‘현(縣)’과 ‘구(區)’가 있다. 성 다음의 시를 ‘지급(地級)시’, 그 아래에 있는 시를 ‘현급(縣級)시’라고 하는데 보통은 구분하지 않고 그냥 시라고 부른다. 그리고 지급시의 중심부는 지급시 이름을 따서 부르기에, 지급시와 같은 이름을 가진 현급시가 있는 것으로 알아 혼란을 겪는 것이다.

고구려의 대표적 유적인 광개토태왕릉비와 장군총이 있는 집안(集安)시를 예로 들어 설명해보자. 집안시는 길림성 통화(通化)시 안에 있는 현급시다. 따라서 정확히 한다면 길림성 통화시 집안시로 적어야 한다. 그런데 통화시라고 하는 현급시는 없는데도 중국인들은 통화시 중심부를 ‘통화시’로 통칭한다.

통화시 안에 있는 ‘현급 통화시’는 가상의 통칭(通稱)일 뿐이고, 실제로는 구(區)가 있다. 통화시로 통칭되는 지역에는 ‘동창(東昌)구’와 ‘이도강(二道江)구’가 있는데, 두 개 구를 통칭해 통화시라고 한다.

중국의 도시 중에는 선뜻 의미가 이해되지 않는 곳이 적지 않다. 중국의 수도인 북경(北京)은 한자 그대로 ‘북쪽에 있는 수도’이니, 중국의 수도명이라는 게 금방 이해된다. 그러나 소수민족 거주지인 자치구나 자치주·자치현의 도시는 한자만으로는 그 뜻을 짐작하기 어려운 경우가 많다.

좋은 예가 내몽고자치구의 수도인 ‘호화호특(呼和浩特)’시다. 호화호특은 ‘푸른 도시’를 뜻하는 몽골어 ‘허허호트’를 중국식 한자어 발음에 따라 적은 것이다. 지명의 한자 풀이가 불가능한 도시는 대개 최근에 중국에 편입된 지역이다. 다시 말하면 중국인의 역사 무대가 아니었던 곳이다.

중국 요녕(遼寧)성의 서쪽 끝엔 지급시인 조양(朝陽)시가 있는데, 이 조양시의 서쪽 끝에 현급시인 능원(凌源)시와 건평(建平)현이 있다. 건평현의 북쪽에는 내몽고자치구의 적봉(赤峰, 지급시)시가 있는데, 건평현과 적봉시 사이에 ‘노노아호산(努魯兒虎山)’이라는 산맥이 있다. 중국에서는 산맥을 ‘산’으로 표현하는 경우가 많다.

[지도 3] 대릉하를 중심으로 한 발해만과 노노아호산 사이, 그리고 대릉하, 영금하-노합하-서랍목륜하-서요하로 둘러싸인 적봉 지역이 요서 문명의 핵심 지역이다. 요서 문명을 만든 이들은 배를 이용해 요동반도로 건너갔고, 요동반도에서 다시 한반도와 산동반도로 진출하면서 중국인들이 말하는 거대한 동이(東夷)문화권을 만들었을 것으로 보인다.

‘노노아호’ 역시 몽골어나 만주어를 음차한 것으로 보인다. 이러한 노노아호산을 경계로 요녕성 조양시와 내몽고자치구 적봉시의 수계(水系)는 완전히 갈린다. 노노아호산 남쪽에 형성된 수계는 동북쪽으로 흐르다 기역자로 꺾여 남쪽의 발해로 빠지는 ‘대릉하(大凌河)’를 이루고, 노노아호산 북쪽의 수계는 적봉을 지나는 ‘영금하(英金河)’를 구성한다.

노노아호산 북쪽은 거대한 평원인데, 이 평원을 흐르는 영금하는 더 남쪽에서 흘러온 ‘노합하(老哈河)’와 합류한다. 영금하를 품은 노합하는 북쪽으로 흐르다 서쪽의 내몽고 고원에서 흘러온 더욱 큰 강인 서랍목륜하(西拉沐淪河)를 만나 ‘서요하(西遼河)’가 된다. 서요하는 시곗바늘 방향으로 굽이쳐 내몽고자치구와 요녕성 접경 지점에서 동요하(東遼河)를 만나 ‘요하’가 된다.

전통적으로 한국인들은 요하의 동쪽을 ‘요동(遼東)’, 요하의 서쪽을 ‘요서(遼西)’ 지방으로 불러왔다. 고려 때의 명장 최영이 정벌하고자 한 곳이 바로 요동이다(요동정벌). 이러한 역사로 적잖은 한국인은 한민족 활동무대의 동쪽 끝이 요하라는 인식을 갖게 되었다. 고구려의 강역을 표시한 역사지도도 대개 요하를 경계로 고구려가 중국의 수·당과 대치한 것으로 그려진다.

노노아호산의 서쪽에는 발해로 흘러드는 ‘난하(?河)’라는 수계가 만들어지는데, 난하를 건너면 멀지 않은 곳에 중국의 수도인 북경이 있다. 난하는 여름철에만 물이 흐르는 건천(乾川)이다. 비가 오면 강폭이 넓어지나 우기가 끝나면 누구나 건널 수 있는 하천이 된다. 난하는 선사시대 한민족과 중국인들이 국경으로 삼았던 곳이니 기억해둘 필요가 있다.

고조선 흔적을 탐구하려면 요동에 얽매인 시선을 난하의 동쪽을 뜻하는 요서 지역으로 옮겨야 한다. 요서 지역은 만주와 한반도로 전래된 고인돌과 비파형 동검 등이 처음 만들어진 곳이다. 이곳에서 만들어진 청동기는 중원지역으로 불리는 황하 중하류에서 출토되는 청동기와 전혀 다른 모양을 하고 있다.

요서 지역 중심부에 있는 노노아호산 남쪽 자락에 ‘우하량(牛河梁)’이라는 곳이 있다. 우하량은 조양시 능원시에서 101번 도로를 타고 건평현 쪽으로 달리다, 능원시 경계가 끝나가는 부드러운 산지에 자리잡고 있다[지도 3 참조].

요서 지방은 노노아호산을 제외하고는 이렇다 할 산지가 없는 평원이기에 도처에서 강한 바람이 불어온다. 차 안에 있을 때는 복사열 때문에 따뜻하나, 차에서 내리면 점퍼 두 벌을 껴입어도 견디기 힘들 정도로 춥다. 그러나 야트막한 산지가 이어지는 우하량만은 아늑했다.

바람이 세면 나무도 잘 자라지 못한다. 하지만 우하량은 바람이 거의 없어 요서 지역에선 보기 힘든 소나무 숲이 형성돼 있었다. 안온한 땅기운이 강하게 느껴지는 곳에 고조선의 비밀이 숨어 있다.

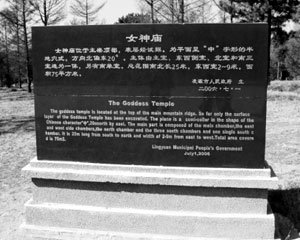

모계사회를 상징하는 女神殿

그 비밀을 찾는 탐험은 101번 도로 변에서 2006년 7월1일 능원시 인민위원회가 세운 안내석을 발견하는 것으로 시작됐다. ‘우하량 홍산 문화유지(牛河梁紅山文化遺地)’라고 쓰여진 자주색을 띤 안내석은 폭이 5~6m 됨직했는데, 여기에는 중국어와 영어로 다음과 같은 내용이 적혀 있었다.

| 홍산 문화는 서기전 3500년을 전후한 시기 서요하 유역과 대릉하 유역 그리고 연산과 발해만 사이에 살았던 종족들이 꽃피운 신석기 문화다. 이러한 홍산 문화의 후기 유적이 이곳에서 발굴된 우하량 유적이다. 우하량 유적은 황토로 이뤄진 노노아호산의 봉우리 3개 사이로 뻗어 있는 10여 ㎞ 길이의 계곡 좌우 5㎞의 지역에서 발굴되었다. 이 지역에서는 여신전(女神殿)과 제단, 돌무덤 등이 출토되었는데 이 유적들은 당시 사람들을 대신해서 희생된 다른 사람이나 동물들을 제사지내던 공간이다. 따라서 당시 사람들이 살던 거주지역과는 격리돼 있을 수밖에 없었다. 이곳은 홍산 문화를 구성한 모든 지역과 쉽게 연결할 수 있는 꼭짓점 지역이기도 했다. 따라서 제사를 지내는 신성한 지역이자 홍산 문화를 구성한 종족들이 모여서 정치를 하는 곳으로 기능했다. 제사를 지내고 종족 간의 문제를 논의하는 정치를 했다는 것은 홍산 문화가 이미 고대국가 단계에 와 있었다는 것을 뜻한다. 우하량 유적지는 1981년에 발견돼 1983년 처음 발굴이 이뤄졌다. 유적지는 모두 16개소다. |

능원시에서 건평으로 이어지는 101번 도로 ‘우하량홍산 문화유지비’가 있는 곳에서 내려 산으로 올라가면 ‘여신묘’(사진)라고 쓴 안내석이 나온다. 이 안내석 위 쪽에 여신상과 곰뼈가 나온 여신전이 있다.

고대 그리스의 도시국가들은 도시의 가장 높은 곳에, 평상시에는 신을 모시고 유사시에는 방어 공간으로 사용하는 아크로폴리스를 만들었다. 그리스 문화는 청동기 시절에 꽃핀 것이라 아크로폴리스에 자유자재로 대리석을 다듬어 거대한 신전을 세웠다. 그러나 홍산 문화는 신석기 시대의 문화인지라 흙과 돌로 그들의 건축물을 지어야 했다.

궁금증은 소나무 숲으로 덮인 도로 위쪽의 산으로 오르면서 더욱 커져갔다. 잠시 후 답사단은 중국어로 ‘여신묘(女神廟)’라고 쓰인 또 다른 안내석을 만났다. ‘여신묘’라는 표현 때문에 사람들은 이곳을 ‘우하량 여신묘’로 부르는데, 이는 잘못된 명명인 것 같다. 이곳은 ‘우하량 여신전(女神殿)’으로 불러야 한다. 여신묘의 ‘묘‘자는 종묘(宗廟)의 ‘묘‘자와 같은데, 여기서의 묘는 ‘사당‘이나 ‘신전‘을 의미하기 때문이다.

가운데 中자 모양

이 유적을 발굴한 중국학자들도 같은 판단을 내린 듯하다. ‘그렇기에 중국어(한자)로 쓰인 안내문에도 여신전을 뜻하는 goddess temple로 적어놓았다. 죽은 사람은 무덤에 파묻지만 숭배하는 신은 드러내야 한다.

‘이 여신전(여신묘)‘은 흙에 파묻혀 있는 모습으로 발견됐다고 한다. 발굴 당시 여신상은 남북으로 25m, 동서로 2~9m인 ‘가운데 중(中)’자 모양의, 반(半)지하 깊이로 땅을 판 ‘움’ 속에 있었다. 반 지하 깊이의 가운데에는 주실(主室)이 있고, 동쪽과 서쪽에 한 개씩의 측실(側室), 북쪽에 한 개의 방이 있고 남쪽에 3개의 방과 별도의 방이 하나 더 있는 구조였다고 한다.

그러나 지금은 발굴하기 전의 형태로 다시 흙을 덮어놓았기에, 보이는 것은 평범한 황토흙 언덕이었다. 능원시 인민정부는 이 여신전을 보호하기 위해 파이프 기둥을 세우고 양철지붕을 씌워놓았다. 이 때문에 강한 햇빛에 지붕 그림자가 드리워져 여신전의 전체 모습을 사진에 담을 수 없었다.

이 여신전은, 눈동자 자리에 ‘둥근 녹색 옥(玉)돌’을 박은 여자 두상(頭像)과 이 두상에서 분리된 것으로 보이는 무릎 꿇은 여자 나신상이 발견된 곳으로 유명하다. 중국학자들은 흙으로 빚은 두상과 나신상을 합쳐 ‘여신상’으로 명명했는데 이에 대해서는 뒤에서 상술하기로 한다.

여신전 바로 뒤인 산 정상부에는 잔돌을 사각형으로 촘촘히 박은 제단 터가 있다. 이 제단 터에서 반경 20~30m쯤 떨어진 주위에는 한 줄기로 이어지는 돌무더기 띠가 있다. 원래는 돌담을 형성하고 있던 것인데 오랜 세월 풍파에 무너져 돌무더기 띠가 되었다.

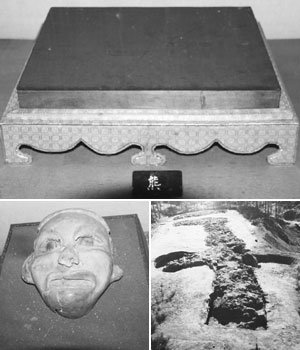

우하량 여신전에서 발굴된 곰뼈는 우하량 공작참 자료실에 보관돼 있었는데 최근 사라져버렸다(위). 여신전에서 발굴된, 눈동자 자리에 녹색 옥돌을 박은 여신의 두상(頭像)도 어디론가 옮겨지고 공작참 자료실에는 모조품이 전시돼 있다(아래 왼쪽 사진). 아래 오른쪽은 中자 모양의 여신전 발굴 당시 사진이다. 이 사진 아래쪽이 북쪽이고 위쪽이 남쪽이다.

여신전 터를 둘러본 답사단은 101번 도로 변 바로 아래 ‘우하량 유지 제2지점’이라는 안내석이 서 있는 곳으로 내려갔다. 제2지점에서 두드러지게 눈길을 끈 것은 판판한 돌(板石)을 모아서 만든 ‘석관(石棺)’ 모양의 무덤이었다. 이 무덤은 텅 빈 채로 열려 있었는데, 그 안은 키가 150㎝쯤 되는 사람이 누울 만 했다.

2지점에서 멀지 않은 우하량 제5지점의 돌무덤군(群)에서는 거의 완벽한 형태의 인골이 발견되었다고 한다. 지금은 심양(瀋陽)에 있는 요녕성 박물관에 전시돼 있다. 제2지점에는 잔돌을 원형으로 둘러 박고 그 안에 네모꼴로 잔돌을 박아 올려 기단을 만든 무덤 자리도 있었다.

이러한 무덤 터는 우하량 도처에서 발견된다. 16개 발굴지 가운데 여신전을 제외한 나머지는 전부 돌무덤 터라고 해도 과언이 아니다. 제2지점의 돌무덤 주변에는 주황색 토기 파편이 많이 흩어져 있었다. 신석기인들이 이곳에서 토기를 만들었을 가능성은 희박하다. 그렇다면 토기에 음식을 담아 제사를 지내고 나서 음식은 참석자들에게 돌리고 토기는 깨뜨려 뿌리는 의식을 치렀는지도 모른다.

사람들이 다른 문화지역으로 들어갈 때 가장 먼저 잊는 것은 언어라고 한다. 2~3세대 이민자는 자신이 한국계라는 것은 알아도, 한국말을 하지 못하는 경우가 많다. 더구나 한국계가 아닌 다른 계와 결혼했다면, 그가 할 수 있는 한국어는 “엄마” 정도에 불과하다.

그러나 맛에 대한 기억은 강하게 남아 음식문화는 쉽게 되살릴 수 있다. 어린 시절 맛있게 먹던 한국 음식에 대한 기억이 달라진 문화 속에서도 한국 음식을 이어가게 하는 것이다. 음식보다 더 오래 유지되는 것이 장례(葬禮)의식이다. 어느 종족이든 장례를 신성한 것으로 여기기에 아주 오랫동안 유지된다.

고구려로 이어지는 돌무지무덤

돌로 기단을 쌓고 그 위에 시신을 놓은 널방을 만든 무덤을 ‘적석총(積石塚)’, 우리말로는 ‘돌무지무덤’이라고 한다. 선사(先史) 시대에 만들어진 이러한 무덤군은 만주와 한반도에서 수없이 많이 발견된다. 광개토태왕릉과 장군총을 비롯해 집안시 일대에서볼 수 있는 고구려의 왕과 귀족의 무덤은 전부 돌무지무덤이다.

고구려 적석총의 원형이 우하량에서 볼 수 있는 자그마한 돌무지무덤이 아닐까. 돌을 네모꼴로 박아 넣어 기단을 만들고 그 위에 무덤을 만든 2지점의 돌무지무덤은, 피라미드 형태로 큰 돌을 쌓아올리고 그 위에 널방을 만든 장군총의 원형이라는 느낌을 지울 수 없었다. 고구려는 돌을 자유자재로 자르던 철기 시대의 나라이고, 홍산 문화는 신석기 시대였으니 무덤 규모만 다른 것이 아닌가 하는 생각이 들었다.

제2지점을 둘러본 답사단은 차에 올라 건평현 쪽으로 난 꾸불꾸불한 길을 5분여 달리다 샛길로 빠져, 안쪽 건물에 ‘요녕성 고고문물 연구소 우하량 공작참(工作站)’이라는 간판이 붙은 자료실을 찾아갔다. 답사단은 관리자를 설득해 굳게 닫혀 있는 이 자료실의 문을 열게 한 후 눈알 자리에 녹색 옥돌을 박은 문제의 여신 두상을 구경할 수 있었다. 탈 바가지를 연상시키는 두상이 주는 인상은 강렬했다. 표정으로 봐서는 여성인지 남성인지 구분할 수 없었다.

그러나 이 여신 두상은 복제품이다. 진품은 다른 곳에 있다고 한다. 그리고 이 두상과 결합시킨 여자 나신상도 볼 수 있었는데 이것도 복제품이었다. 여자 나신상은 단전 자리에 두 손을 맞잡은 반가부좌 자세를 취하고 있었다(이 기사 첫장 사진 참고). 이 두상이 여신상이라는 것은, 유방이 있는 나신상과 결합할 수 있었기에 내려진 판단이라고 한다.

우하량의 여신전에서는 여신상뿐만 아니라 옥돌을 갈아서 만든 공예품도 발굴되었다. 이러한 옥 공예품을 중국학자들은 ‘옥기(玉器)’로 표현하는데, 옥기는 우하량뿐만 아니라 홍산 문화가 펼쳐진 전 요서 지역에서 많이 발견된다. 자료실에는 ‘돼지용(龍) 모양의 옥기’라는 뜻으로 ‘옥저룡(玉猪龍)’으로 명명된 것도 있었다. 용은 실존하지 않는 동물이다. 용도 없는데 과연 돼지용이 있었을까?

돼지용은 이 유물을 발굴한 중국학자들이 붙인 이름이다. 뒤에서 다시 설명하겠지만 중국학자들은 요서 지역의 유적을 발굴하면서 이곳에서 중국 최초의 용이 발견되었다는 이상한 가설을 내세웠다. 이곳에서 대량 출토된 옥기에 새겨진 짐승 문양을 보고 “용을 새긴 것”이라고 했는데, 새긴 것이 용 같지 않으면 “돼지용을 새겼다”는 식으로 빠져나갔다.

왜 중국은 곰뼈를 감추었는가

우하량 2지점에는 돌을 원형으로 둘러 박고 그 안에 네모꼴로 돌을 쌓아 기단을 만든 무덤자리(위)와 판석을 벽돌처럼 쌓아서 석관(石棺)처럼 만든 돌무덤이 있다(아래 왼쪽). 요녕성 박물관에서는 우하량 5지점에서 발견된, 인골이 들어 있는 돌무덤이 전시돼 있다(아래 오른쪽).

동부 시베리아와 몽골 지역에 분포하며 알타이계 언어를 사용하는 종족을 가리켜 ‘퉁구스족’이라고 하는데, 퉁구스족은 일찍이 돼지를 기른 종족으로 꼽힌다. 돼지는 전세계에서 여러 종족이 길렀지만, 인류학과 고고학이 발전하기 전에는 동시베리아에 있는 종족이 가장 먼저 돼지를 기른 것으로 알려져, 이 지역에 사는 종족을 퉁구스족으로 부르게 됐다고 한다.

우하량 일대의 신석기인들도 돼지를 길렀다. 지금 사람들은 돼지를 귀하게 여기지 않지만, 신석기인들에게 돼지는 중요한 재산이었다. 중국학자들은 악어가 없는 지역에서 홍산 문화인들이 용을 새긴 옥기를 제작했다고 주장하다 반론이 일자 돼지용을 새긴 것이라며 ‘옥저용’이라는 말을 만들어낸 것이다.

선사 시대는 기록이 남아 있지 않기에 선사 시대의 유적과 유물은 이를 찾아낸 사람이 어떤 이름을 붙이는가에 따라 의미가 바뀌는 경우가 많다. 용이면 용이고, 돼지면 돼지여야지 돼지용은 있을 수 없다. 중국학자들이 마구 붙인 용 이야기는 뒤에서 다시 거론하기로 한다.

“용이 아니라 태아를 새긴 것”

자료실에는 전시돼 있지 않지만 우하량 유지 제16지점의 무덤에서는 또 다른 인골과 함께 사람 모습을 새긴 것이 분명한 옥기가 나왔다. 중국학자들은 무당을 새긴 것으로 보고 이 옥기를 ‘옥무인(玉誣人)’으로 명명했다. 그리고 새를 새긴 것이 분명한 옥기도 나왔는데 중국학자들은 봉황을 새긴 것으로 판단하고 ‘옥봉(玉鳳)’으로 명명했다. 그러나 이 옥기에 새겨진 문양은 봉황보다는 삼족오(三足烏)에 가깝다.

옥무인과 옥봉도 요녕성 박물관에 전시돼 있는데, 중국학자들은 홍산 문화는 용과 함께 봉황을 등장시킨 최초의 문명이라는 주장을 내놓고 있다. 옥무인과 옥봉은 누가 봐도 사람과 새를 새긴 것이 분명하다. 그러나 용은 아니다 보니 최근 다른 주장이 등장했다. 요즘 학자들은 홍산 지역에서 발굴된 굽은 옥기는 어머니 뱃 속에 있는 태아(胎兒)를 본뜬 것일 수 있다는 해석을 내놓는다.

홍산 문화는 어머니를 중심으로 한 모계(母系)사회였다. 유아의 생존율이 낮아 인구 증가를 위해 다산(多産)을 중요하게 여기던 시절이었다. 우하량의 여신전도 다산과 관련이 있을 것이므로 홍산 문화인들은 신체해부를 통해 습득한 지식을 토대로 사람의 태아나 짐승의 태아를 새긴 옥돌을 만들었을 것으로 보기 시작한 것이다. 홍산 지역에서 출토되는 굽은 옥이 사람과 짐승의 태아를 새긴 것인지에 대해서는 더욱 많은 연구가 있어야 한다.

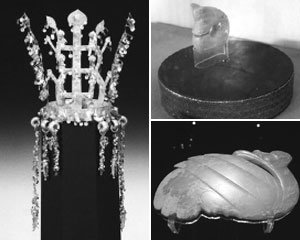

경주에서 출토된 금관과 요대 등에는 곡옥(曲玉)이 주렁주렁 달려 있다. 곡옥은 백제와 가야, 일본의 왕릉에서 출토된 관에도 많이 달려 있다. 이 곡옥은 홍산 문화인들이 만든 태아형의 굽은 옥에서 발전한 것이 아닐까. 홍산 문화인의 후예가 한반도와 일본으로 흘러갔다면 그들이 다산을 숭상하기 위해 만든 곡옥 제작의 전통이 신라와 가야 백제 일본의 관에 달리는 곡옥 장식으로 발전했을 수도 있다.

공작점 자료실에서 가장 충격적으로 다가온 것은 옥저용이 아니라 ‘웅(熊)’이라는 제목만 붙여놓은 빈 전시대였다. 우하량의 여신전에서는 여신 두상과 나신상, 옥저용뿐만 아니라 곰의 턱뼈가 발견되었다. 곰 턱뼈는 최근까지 이곳에 보관돼 있었다고 하는데, 답사단이 찾아갔을 때는 빈 전시대만 남아 있었다.

우하량 여신전에서는 ‘곰의 발’ 모양을 한 토기도 발견되었다고 하는데, 이 곰발 토기도 전시돼 있지 않았다. 우하량 여신전은 신성한 곳이니, 신석기인들이 쓰레기를 버리는 심정으로 그곳에 죽은 곰뼈를 던져 넣었을 리는 없다. 그렇다면 곰을 키우던 우리였을까? 곰뼈와 여신상 그리고 흙으로 만든 곰발의 출토를 어떻게 해석해야 하는가….

홍산 문화의 신석기인들은 돌에 가는 방법으로 자유자재로 옥기를 제작했다. 우하량 1지점인 여신전(여신묘)에서 출토돼 공작참 자료실에 전시된 옥저룡(玉猪龍, 오른쪽 위). 우하량 16지점의 돌무덤에서 나온 새 모양의 옥기(오른쪽 아래). 중국 학자들은 봉황을 새긴 것이라고 하나 삼족오에 더 가까운 모양이다. 한반도에서도 옥공예가 발달했다. 경주 황남대총에서 출토된 금관 등에는 태아 모양의 굽은 옥(曲玉)이 주렁주렁 달려 있다(왼쪽).

이번 취재에서 답사단은 차량을 이용해 노노아호산을 넘기도 했다. 노노아호산은 그다지 높지 않았다. 중심부에 제법 숲다운 숲이 있었지만 대부분은 듬성듬성 나무가 서 있었다. 지역인들에 따르면 요서 지역에서는 호랑이를 볼 수 없다고 한다.

호랑이는 포식자인지라 많은 동물을 먹잇감으로 하는데, 노노아호산을 중심으로 한 요서 지역은 호랑이가 살기에 적합지 않다. 그렇다면 이곳에서는 초식을 할 수 있는 곰이 가장 강력한 동물이었을 수도 있다. 곰을 숭배하는 종족은 널리 퍼져 살았기에 호랑이를 숭배한 종족보다 우세했다. 이들이 공동으로 모시는 신은 곰일 수도 있고 다신을 상징하는 여신일 수도 있다.

이러한 때 금속을 다룰 줄 아는 종족이 이곳으로 들어온다. 이들은 아주 우연하게 금속을 다루는 기술을 개발했다. 광물질을 품고 있는 돌을 불에 집어넣으면 광물질이 녹아나온다. 광물질은 온도가 떨어지면 딱딱하게 굳는데, 굳기 전에 일정한 틀에 넣어 굳히면 토기는 물론이고 나무보다 단단한 도구를 만들 수 있다.

시행착오를 거듭한 끝에 이들은 광물질이 나오는 돌을 찾을 수 있었고, 녹인 광물질을 이용해 도구를 만들었다. 이 과정에서 철도 찾아냈으나 떨어뜨리면 ‘퍽석’ 깨지는 무쇠인지라 도구의 재료로는 부적합했다. 구리와 아연을 섞은 청동이 도구를 만드는 데 훨씬 더 유리했기에 이들은 청동기 문화를 만들어갔다. 청동기 제작술을 가진 이들이 곰과 여신을 모시는 종족과 결합했다.

고고학적 발굴에 의하면 청동기 문화는 노노아호산의 북쪽인 내몽고자치구 적봉시 하가점(夏家店) 마을에서 시작되었으므로 청동기 제조술을 가진 종족이 남하해 우하량 일대에서 곰족을 만났을 가능성이 있다. 이들은 곰족을 지배하며 부드럽게 융화했다.

고조선족의 탄생

한민족이 단군에서 비롯됐다는 것을 처음 밝힌 사서는 고려 때 일연 스님이 쓴 ‘삼국유사’다. 책을 내는 사람이면 누구든 첫머리만큼은 매우 신중하게 서술한다. 삼국유사는 첫장에 ‘고조선’이란 제목을 붙이고 고조선과 단군에 대해 서술하고 있다. 김원중씨가 번역한 민음사 출간의 삼국유사 첫머리에는 이런 내용이 있다.

| …『고기』에는 이렇게 말했다. ‘옛날 환인의 서자 환웅이 자주 천하에 뜻을 두고 인간 세상을 탐내어 구했다. 아버지가 아들의 뜻을 알고는 삼위태백을 내려다보니 인간을 널리 이롭게 할 만하여 환웅에게 천부인 세 개를 주어 즉시 내려 보내 인간 세상을 다스리게 했다. 환웅이 무리 3000명을 거느리고 태백산 꼭대기 신단수 아래로 내려왔다. 이곳을 신시(神市)라고 하고 이분을 환웅천왕이라고 한다. 환웅천왕은 풍백과 우사 운사를 거느리고 곡식, 생명, 질병, 형벌, 선악 등 인간 세상의 360여 가지 일을 주관하고 세상을 다스리고 교화했다. 그 당시 곰 한 마리와 호랑이 한 마리가 같은 굴속에서 살고 있었는데, 한웅에게 사람이 되게 해달라고 항상 기원했다. 이때 환웅이 신령스러운 쑥 한 다발과 마늘 스무 개를 주면서 말했다. “너희가 이것을 먹되, 백일 동안 햇빛을 보지 않으면 사람의 형상을 얻으리라.” 곰과 호랑이는 쑥과 마늘을 받아먹으면서 삼칠일 동안 금기했는데, 곰은 여자의 몸이 되었지만, 금기를 지키지 못한 호랑이는 사람의 몸이 되지 못했다. 웅녀는 혼인할 상대가 없어 매일 신단수 아래에서 아이를 갖게 해달라고 빌었다. 환웅이 잠시 사람으로 변해 웅녀와 혼인하여 아들을 낳았으니 단군왕검이라고 불렀다. 단군왕검은 당요(唐堯)가 즉위한 지 50년이 되는 경인년에 도읍을 정하고 비로소 조선이라고 불렀다.… |

삼국유사에 거론된 환웅은 종족 이름이자 종족 대표자의 이름으로 보아야 한다. 청동기 제작술을 가진 3000여 명의 환웅족은 노노아호산 우하량의 신단수 아래, ‘신시’라고 할 수 있는 곳으로 정복하듯이 옮겨왔다. 그리고 이곳에서 살아온 곰족과 호랑이족 가운데 좀 더 세력이 큰 곰족과 결혼 동맹을 맺고 대표자로 단군을 뽑은 것으로 보아야 할 것이다. 신시를 무대로 한 단군족(고조선 족)이 탄생한 것이다.

금속기가 등장하면 사회의 생산량은 더욱 커진다. 갈아서 만드는 돌칼보다는 틀에 넣어 만드는 청동검을 훨씬 더 많이 만들 수 있다. 병장기의 생산이 증가하면, 작물을 재배하는 것보다 인접한 종족이 재배한 것을 빼앗아 오는 것이 훨씬 더 빠르게 부(富)를 축적하는 길이 된다. 다른 종족을 공격하는 것은 남성의 임무이니 사회와 가족은 빠르게 힘있는 아버지 체제로 재편된다. 부계(父系)사회가 등장하는 것이다.

아버지는 자신의 업적을 지키기 위해 가장 신뢰할 수 있고 힘이 센 큰아들에게 권력을 넘기니 장자상속(長子相續)을 기본으로 한 고대왕국이 등장한다. 이러한 사회는 부족의 결속력을 강화하기 위해 신성한 곳에 모여 단결을 강조한다. 이때 제사를 지내는 부족의 대표가 단군이다.

요서 지역은 소금 공급이 가능했다

적봉 삼좌점에서 발견된 서기전 2000년 취락지 입구의 암각화. 사람의 얼굴을 새긴 듯하다. 암각화의 존재는 그 시대 사람들이 정신적인 생활을 했음을 의미한다.

문명은 많은 사람이 모여서 살 수 있는 편평한 곳에서 일어난다. 물이 있어야 하고 땔감 공급이 가능한 숲이 있어야 한다. 물은 곧 강인데 강은 물자를 운반하는 고속도로 역할도 한다. 그리고 반드시 소금의 공급이 가능해야 한다. 사람은 소금 없이 생존할 수 없다. 내륙에 있는 홍산 문화는 어떻게 소금을 확보했을까.

신석기 시대 인류는 배를 제작했으므로 바닷물을 증발시켜 만든 천일염을 배에 실어 강을 이용해 내륙 깊숙한 곳으로 전달할 수 있었다.

노노아호산 남쪽에 발해로 이어지는 대릉하가 있으니 소금을 공급받을 수 있다. 노노아호산 북쪽의 내몽골 초원에는 노합하 영금하 등 서요하 지류가 들어오지만, 발해에서부터 서요하를 따라 소금을 운반하는 것은 무리일 수 있다. 하지만 노노아호산이 높지 않으므로 수레나 짐승의 힘을 이용해 발해에서 생산한 소금을 전달할 수 있다. 그러나 노노아호산 북쪽의 홍산 문화인들은 발해에서 나온 소금에만 의존하지 않았던 것 같다.

광개토태왕릉비에는 ‘영락(광개토태왕 연호) 5년 을미에 왕이 친히 군사를 이끌고 가서 토벌하였다. 부산, 부산을 지나 염수 상류에 이르러 3개 부락 600~700 영을 격파하니 노획한 소 말 양의 수가 이루 다 헤아릴 수 없었다(永樂五年歲在乙未, 王以稗麗不□□人, 躬率往討. 過富山負山, 至鹽水上, 破其三部洛六七百營, 牛馬群羊, 不可稱數)’라는 글귀가 있다(□로 표시한 것은 판독되지 않는 글자).

여기에서 문제가 되는 것이 소금강이라는 뜻의 염수(鹽水)인데, 광개토태왕이 이 강 상류까지 쳐들어갔다고 밝히고 있다. 서요하로는 ‘서랍목륜하(西拉沐淪河)’가 흘러드는데, 학자들은 염수가 서랍목륜하를 가리키는 것으로 보고 있다. 서랍목륜하는 현재 짠물이 흐르지 않는다. 그러나 과거 이곳을 파면 소금기를 머금은 물이 올라왔다고 한다. 소금우물(井鹽)이 있었다는 이야기다.

요서 지역을 맴돈 고조선 도읍지

한국 역사학계의 큰 고민 가운데 하나는 고조선의 위치를 비정(批正)하지 못한다는 점이다. 한국 최고(最古)의 관찬 사서인 ‘삼국사기’는 ‘평양은 본래 선인(仙人) 왕검이 살았던 곳이다. 혹은 왕의 도읍터 왕검이라고 한다(平壤本仙人王儉之宅也或云王之都王儉)’고 밝혀놓았는데, 일부 학자들은 이를 근거로 고조선은 평양에 있었다고 주장한다.

반면 삼국유사는 고조선의 위치에 대해 좀 더 상세히 밝혀놓았다. 앞에서 인용한 삼국유사의 이 부분을 옮기면 이렇다.

| 『위서』에 이렇게 말했다. ‘지금부터 2000년 전에 단군왕검이 있어서 아사달에 도읍을 정하고 나라를 열어 조선이라고 불렀으니 바로 요(堯)임금과 같은 시기다.’ …중략… 단군왕검은 당요(唐堯)가 즉위한 지 50년이 되는 경인년에 도읍을 정하고 비로소 조선이라고 불렀다. 다시 도읍을 백악산 아사달로 옮겼는데, 그곳을 궁홀산 또는 금미달이라고 부르기도 한다. 그는 1500년 동안 백악산에서 나라를 다스렸다. 주(周)나라 무왕이 즉위하던 기묘년에 기자를 조선에 봉했다. 그래서 단군은 장당경으로 옮겼다가 그 후 아사달로 돌아와 숨어살면서 산신이 되었는데 이때 나이가 1908세였다. |

단군이 1500년 동안 다스리고 1908세까지 살았다는 것은, 자연인(自然人)인 단군이 장수했다는 뜻이 아니다. 여러 명의 단군이 고조선을 다스렸다는 의미다. 고조선을 다스린 단군이 몇 대였는지에 대해서는 자료마다 조금씩 차이가 있으나 대체로 47대 내외인 것으로 밝힌 사서가 많다.

‘삼국유사’는 고조선이 도읍지를 아사달→백악산 아사달→장당경→아사달로 옮겼다고 밝히고 있는데 이는 ‘삼국사기’에서 평양을 언급한 것과 맥이 통하지 않는다. 이러한 차이점을 어떻게 극복해야 하는가.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)