- 중국이 올해로 개혁개방 40주년을 맞는다. 개혁개방 이후 중국의 초고속 경제성장은 실로 눈부실 정도다. 1970, 80년대 한국의 초고속 성장이 ‘한강의 기적’이라면 중국 개혁개방 40년의 성과는 ‘중국의 기적(中國的奇蹟)’이다. 중국은 이제 양적 성장뿐 아니라 질적 발전에서도 초일류 단계에 들어섰다. 중화민족의 위대한 부흥이라는 ‘중국의 꿈(中國夢)’을 실현하기 위해 ‘중국특색사회주의’라는 기치를 내걸고 경제 장정(長征)을 시작한 중국, 개혁개방 40년 사이에 얼마나 변했을까? 주한 중국대사관(邱國洪·추궈훙 대사) 초청으로 동아일보를 비롯한 언론사 기자와 중국 전문 학자 11명으로 구성된 ‘중국 개혁개방 40주년 성과 탐방단’(단장 김진호 단국대 교수)의 일원으로 7월 22일부터 28일까지 일주일간 베이징(北京)과 상하이(上海), 항저우(杭州), 선전(深) 등 중국 개혁개방의 상징 도시들을 둘러봤다. 중국 개혁개방 40년의 성과와 전망을 상·하 시리즈로 조명한다.

하지만 중국 인민들의 사회적 불만은 점차 커지고 있다. 중국 인민의 불만은 과거와 다르다. 개혁개방 초기만 하더라도 기본적인 욕구가 충족되지 않은 데 대한 불만이 대부분이었지만, 소득이 1만 달러에 가까워진 지금은 ‘풍요로운 생활(美好生活)’에 대한 욕구가 여전히 충족되지 않고 있는 데 따른 것이다.

지난해 말 연간 소득 6200위안(한화 약 102만 원·한 달 생활비 9만 원 이하) 이하의 절대빈곤 인구는 약 3000만 명. 중국 정부는 공산당 창건 100주년이 되는 2021년의 한 해 전인 2020년까지 절대빈곤 인구를 모두 탈출시킨다는 계획이다.

하지만 절대빈곤 인구가 모두 없어진다고 해서 사회적 불만이 사라지는 것은 아니다. 특히 빈부 격차 확대에 따른 상대적 박탈감은 점차 사회 불만의 주요 원인으로 등장하고 있다. 중국 정부도 이를 잘 알고 있다.

지난해 10월 18일 시진핑(習近平) 중국 공산당 총서기 겸 국가주석은 제19차 당 대회 보고를 통해 “중국특색사회주의가 신시대에 접어들었다”며 “우리나라의 사회 주요 모순은 이미 날로 커지는 인민들의 풍요로운 생활에 대한 욕구와 충분하거나 공평하지 않은 발전 사이의 모순”이라고 강조했다.

정치, 사회 불만 점차 수면으로

사상의 자유를 부르짖으며 사직한 리천젠 중국 베이징대 위안페이 학원 상무부원장. 그는 2013년 중국 정부가 “외국에 있는 인재 1000명을 모셔오자”는 천인계획에 따라 귀국한 세계적인 생명공학 학자다(왼쪽). 쉬장룬 칭화대 교수는 시진핑 중국 국가주석의 주석직 임기제 철폐를 비판하며 “임기제를 회복시켜라”고 요구했다. 칭화대는 시 주석의 모교다.

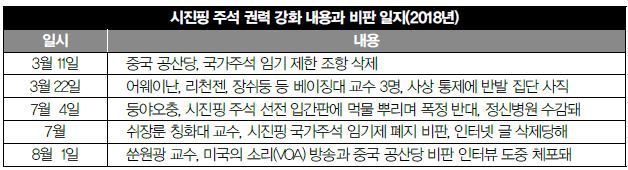

학자 등 지식인들의 반발도 점차 커지고 있다. 올해 3월 22일엔 중국 최고대학인 베이징(北京)대 위안페이(元培)학원의 어웨이난(鄂維南) 원장과 리천젠(李簡) 상무부원장, 장쉬둥(張旭東) 부원장 등 3명의 교수가 사직서를 제출했다. 리 교수는 웨이신(微信)에 올린 사퇴의 변을 통해 “불요불굴의 항쟁을 전개할 수는 없다고 하더라도 최소한 개인의 존엄과 사상의 자유를 지키기를 원한다”며 “베이징대의 정신을 계승하고 국민의 존엄을 지키고자 한다”고 밝혔다. 리 교수는 이어 “모두 관변학자가 되기를 거부하고 꼿꼿이 일어서자”고 촉구했다. 리 교수는 2013년 중국 정부의 ‘천인(千人)계획’에 따라 미국에서 귀국한 유명한 생명과학 학자다. 중국 공산당에는 ‘뼈아픈 저항’이라 아니할 수 없는 셈이다.

쑨원광(孫文廣) 전 산둥(山東)대 교수는 8월 초 ‘미국의 소리(VOA)’ 방송 프로그램에 출연해 인터뷰 도중 자택 문을 부수고 들어온 공안에 끌려갔다. 쑨 교수는 시 주석의 아프리카 5개국 순방과 대규모 해외 원조 및 차관 정책과 관련해 “중국에 빈곤인구가 차고 넘치는데 구태여 외국에 나가 돈을 살포할 필요가 있느냐”며 비판의 목소리를 인터넷에 올렸다가 미운 털이 박혔다. 1994년 퇴임한 그는 2008년 노벨평화상 수상자인 류사오보(劉曉波) 등 303명과 함께 중국 인권선언문에 해당하는 ‘08헌장’에 서명한 적이 있다.

지식인들의 비판은 심지어 시 주석의 모교에서도 나오고 있다. 칭화(淸華)대의 쉬장룬(許章潤·56) 교수는 올해 7월 자유주의 계열의 싱크탱크 톈쩌(天則)경제연구소 웹사이트에 올린 ‘현재 우리의 두려움과 기대’라는 제목의 글에서 “집권자의 국가 운영 방식이 최저선을 넘어 시대 흐름에 역행하고 있다”며 “최근 1년 사이 중국 정치사회의 퇴조가 심각해지고 중국 민중이 두려움을 갖는 수준에 이르렀다”고 비판했다. 쉬 교수는 중국 공산당의 주석 임기제 철폐를 비판하며 “임기제를 회복시켜라”고 요구했다.

시진핑 주석에 대한 과도한 선전과 예찬에 대해서는 중국 공산당 내부에서도 “시대에 역행하고 있다”는 비판이 나온 것으로 알려지고 있다. 일본 아사히(朝日) 신문은 올해 8월 4일 중국 고위 지도부의 여름 휴양지 베이다이허(北戴河)에서 열린 당 지도부와 각계 지식인들이 참석한 좌담회에서 시 주석에 대한 개인숭배가 지나치다는 지적이 강하게 제기됐다고 보도했다.

집단시위 20배 이상 급증

집단시위가 가장 빈발하는 곳은 광둥(廣東)성 등 경제가 발달한 곳이다. 2000년 초부터 2013년 9월 말까지 중국 전역에서 일어는 100인 이상 군체성 시위 871건 가운데 267건(30.7%)은 광둥성에서 발생했다. 군체성 시위가 경제적으로 빈곤한 서부나 오지에서보다 잘사는 지역에서 더 많이 발생한다는 사실은 중국 공산당을 더욱 긴장시키고 있다. 집단시위의 가장 큰 원인은 노사 분규로 전체의 30%에 달한다. 다음은 정부의 부당한 법 집행(174건)이다. 노사 분규와 정부 관리의 부당한 법 집행이 중국 집단시위의 2대 원인이라는 사실은 중국 공산당의 지속적 집권을 위협하는 중대한 요소다.

지역 간 소득 격차가 4배가 넘다 보니 지역 간 위화감이 생기는 것은 당연하다. 중국 정부는 최근 20여 년간 서부대개발 등을 통해 오지 개발에 집중 투자했지만 지역 간 소득 격차는 좀처럼 줄어들지 않고 있다.

하지만 지니계수는 시진핑 주석 집권 3년째인 2016년부터 반전해 다시 오르기 시작했다. 지난해 지니계수는 0.467로 소득의 양극화와 빈부 격차의 대물림이 사회불안의 주요 요인이 되고 있다.

미중(美中) 무역갈등 갈수록 태산

중국 정부의 또 다른 골머리는 전략적 경쟁과 마찰이다. 현재 두드러지게 밖으로 드러난 것은 무역 마찰이다. 핵심 원인은 중국의 엄청난 대미 무역흑자다. 중국 상무부 통계에 따르면 2017년 중국의 대미 무역흑자는 2757억 달러. 하지만 이는 홍콩을 통한 대미 수출 실적은 뺀 수치다. 이를 포함해 미국 정부가 발표한 자료에 따르면 지난해 미국의 대중 무역적자는 무려 3752억 달러. 2002년 1031억 달러로 1000억 달러를 돌파한 이후 미국의 무역적자는 2005년(2023억 달러) 2000억 달러대, 2012년엔 3151억 달러로 3000억 달러를 넘었다. 최근엔 중국의 대미 무역흑자 규모가 미국의 전체 대외 무역적자 중 절반 규모지만 과거엔 미국 전체 무역적자액의 80%, 심지어 130%를 차지한 적도 있었다. 대중 무역적자만 없다면 미국이 무역흑자를 기록할 수도 있었다는 얘기다.미국의 우려는 단순히 대중 무역적자 규모가 전체 무역적자의 절반을 넘을 정도로 엄청나다는 데만 있는 것은 아니다. 미국의 대중 무역적자 가운데 가장 큰 부문은 컴퓨터 등 전자제품으로 무려 1673억 달러에 달한다. 기계류, 의류 등 웬만한 제조업은 모두 중국산이 미국 시장을 휩쓸고 있다. 미국의 대중 수출품은 콩 등 농산물과 오일, 가스, 임산물 등이 주종을 이룬다. 무역 내용으로만 보면 마치 미국이 후진국이고 중국이 선진국 같다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 대중 무역보복을 선언하고 올해 7월과 8월 각각 340억 달러, 160억 달러 등 총 500억 달러의 중국산 제품에 대해 무려 25%의 고율 관세를 매기면서 무역 역조 타개에 나섰지만 올해 1~7월 무역적자는 지난해 3160억 달러보다 많은 3380억 달러로 7% 가까이 늘었다. 미중 간 무역전쟁이 앞으로 더욱 심화될 것임을 보여주는 대목이다.

‘중화민족의 위대한 부흥(中華民族偉大復興)’

‘중화민족의 위대한 부흥’이란 뭘 말하는 걸까? 시 주석은 지난해 제19차 당 대회 보고서에서 “중화민족의 위대한 부흥을 실현하는 것은 근대 이후 중화민족의 위대한 몽상(夢想·꿈)”이라고 목소리를 높였다. 여기서 중화민족이란 한족만을 말하는 게 아니다. 중화민족은 하나의 민족이 아니다. 최다 민족인 한족(漢族)을 비롯한 56개 민족을 모두 포함한다.

‘중화민족의 위대한 부흥’의 최종 목표는 ‘사회주의 현대화 강국’ 건설이다. 후진타오(胡錦濤) 집권 시기엔 사회주의 중국이 출범한 지 100년이 되는 2049년까지 ‘사회주의 현대화 국가’를 이룩한다는 목표를 내세웠지만 시진핑은 ‘국가(國家)’를 ‘강국(强國)’으로 바꿨다. 이는 단순한 단어의 교체가 아니다. 1인당 국민소득(GDP)이 현재 미국과 같은 5만 달러 이상 되는, 단순히 선진국이 되는 것을 넘어 종합 국력과 국제적 영향력 등 다방면에서 ‘세계의 선두에 서는 지도국가’가 되겠다는 꿈을 명확히 한 것이다. 시 주석은 나아가 ‘조국 통일 완성’과 ‘세계평화의 옹호와 공동 발전의 촉진’이라는 2가지 임무를 21세기 중엽까지 실현해야 할 중국 공산당의 역사적인 3가지 임무라고 명시했다.

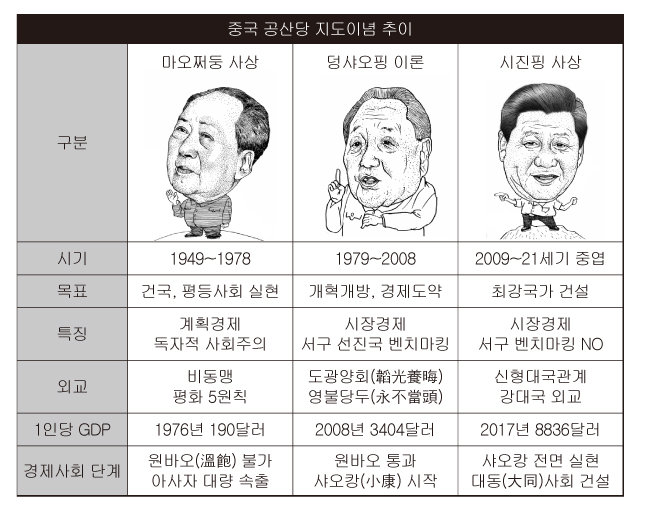

시진핑이 집권한 이후를 ‘신시대’라고 규정하는 것도 과거와 다른 방식이다. 마오쩌둥(毛澤東)이 사회주의 중국을 건설해 중국을 서게 했다면(站起來), 덩샤오핑(鄧小平)은 경제 발전의 시동을 본격적으로 걸어 부유한 사회로 가는 길을 제시했고(富起來), 시진핑은 세계 최고의 강대국으로 가는 길(强起來)을 제시했다는 것이다. 시진핑 사상이 마오 및 덩의 반열에 오른 것도 이 같은 배경에서다.

대동(大同)사회 건설

‘부흥’이란 다시 일어나 흥한다는 뜻이다. 왜 중국은 부흥이란 용어를 사용할까? 핵심은 과거 역사 속에선 잘사는 나라였다는 뜻이 내포돼 있다. 영국의 경제사학자 앵거스 매디슨의 통계자료에 따르면 서기 1년 중국의 GDP는 유럽 30개 나라의 총합 144억3300만 달러보다 훨씬 많은 268억2000만 달러 수준이었다. 물론 당시 통계는 추정치이지만 산업혁명 이전 시기 중국의 GDP는 유럽 전역의 GDP보다도 많았다. 산업혁명 초기이던 1820년까지만 해도 영국(362억3200만 달러)은 중국 GDP(2286억 달러)의 15.8%에 불과했다. 미국은 125억4800만 달러로 중국의 5.5% 수준이었다. 당시 중국의 GDP는 세계 전체의 33% 수준으로 유사 이래 중국의 GDP는 22~33% 수준으로 추정됐다.이런 중국의 위상이 급속도로 떨어지기 시작한 것은 1842년 아편전쟁 이후다. 1870년 세계의 17.1%를 차지한 중국의 GDP는 1900년 11.1%, 1950년엔 4.6%까지 떨어졌다. 계획경제 시절 중국은 경제 발전을 위해 발버둥 쳤지만 1978년 중국의 GDP는 세계의 1.75%까지 떨어졌다. 중국으로서는 치욕이었다.

中, ‘팍스 시니카(Pax Sinica)’ 열 수 있을까

하지만 개혁개방으로 경제의 기본 틀을 바꾸면서 중국 경제는 다시 서서히 일어서기 시작했다. 1980년(1.71%), 1990년(1.60%)까지만 해도 세계 경제규모의 1%대 수준이던 중국의 경제 규모는 1990년대 들어 급격한 상승세를 타면서 2000년 3.6%, 2010년 9.2%로 상승하더니 2017년엔 15.3%까지 치고 올라왔다. 중국이 세계 경제 규모의 22~33%를 차지했던 역사상 기록을 회복할 날이 눈앞에 다가온 셈이다.중국 경제는 여전히 S자 성장곡선의 중반에 머물러 있다. 앞으로도 중국 경제의 급속한 팽창은 계속될 것이라는 얘기다. 중국의 1인당 GDP가 2만 달러, 나아가 3만 달러를 돌파할 때까지는 고속 성장세를 유지할 가능성이 적지 않다. 경제 규모로만 보면 미국 경제 총량의 2배 즉 40조 달러까지는 설령 연간 성장률이 점차 낮아진다 하더라도 꾸준히 확장세를 이어갈 가능성이 높다.

19세기와 20세기 전반기는 영국에 의해 세계 질서가 주도되는 ‘팍스 브리태니카(Pax Britanica)’ 시대였다. 20세기 중반 제2차 세계대전이 끝난 뒤 지금까지 약 70년은 ‘팍스 아메리카나(Pax Americana)’ 시대였다.

그렇다면 중국은 사회주의 중국 건설 100주년이자 사회주의 현대화 강국을 건설하겠다는 21세기 중엽에 자국에 의해 세계의 평화 질서가 유지되는 ‘팍스 시니카(Pax Sinica)’ 시대를 열 수 있을까?

시진핑 중국 국가주석은 부주석 시절이던 2012년 2월 미국을 방문해 ‘신형대국관계’를 역설했다. 제1의 패권국가인 미국과 제1의 신흥대국인 중국이 서로 어깨를 나란히 하고 함께 세계를 주도하자는 주장이었다. “역사상 패권의 이동은 항상 무력 충돌로 나타났지만 미국과 중국은 다른 길을 걸을 수 있다”며 “새로운 중·미 관계를 설정하자”고 제안했지만 미국은 냉담하게 거절했다. 오히려 미국은 중국을 잠재적인 패권 도전 국가로 보고 중국을 옥죄기 시작했다.

현재 중국은 과연 미국의 패권에 도전할 능력을 갖췄을까? 아직은 멀었다는 것이 전문가들의 지배적인 분석이다. 지난해 중국의 GDP는 미국의 63.2%. 중국이 미국의 GDP를 추월하는 시기를 대략 2026~2028년으로 보고 있다. 2050년이 되면 중국의 GDP는 미국의 2배에 이를 수도 있다.

핵탄두 장착 미사일 美 700 vs 中 20

하지만 경제 총량이 2배에 이른다고 군사력을 포함한 종합 국력이 꼭 1위에 올라서는 것은 아니다. 미국은 1872년 GDP 1071억 달러로 1058억 달러에 그친 영국을 제쳤지만 미국이 영국을 대신해 패권을 잡은 것은 제2차 세계대전 이후였다. 제2차 세계대전이 끝난 1945년 미국의 GDP는 1조6448억 달러로 영국의 3470억 달러의 5배에 가까웠다.게다가 중국과 미국은 군사력 격차가 아직도 크다. 가장 강력한 무기인 핵무기 보유 숫자는 중국 260기, 미국 7100기로 미국이 중국의 27배에 이른다. 특히 전쟁이 발발했을 때 미국은 2000여 개의 핵탄두로 무장한 700여 개의 미사일 공격 수단을 갖고 있지만 중국은 40개의 핵탄두를 장착한 20개의 미사일만 보유하고 있을 뿐이다. 게다가 전 세계 공군력의 54%, 해군력의 63%를 보유한 미국의 군사력에 대항할 만한 나라는 아예 없다. 경제 규모가 미국을 추월했다고 해서 종합국력이 미국을 능가하기엔 턱없이 부족한 셈이다.

중국에서도 이런 점을 감안해 중국이 너무 빨리 샴페인을 터뜨린 것 아니냐는 자성도 나온다. 리샤오(李曉·55) 지린(吉林)대 교수는 “일본이 미국과 30년간 무역분쟁을 벌인 결과 ‘잃어버린 20년’을 겪게 됐다”며 “미·중 간 충돌은 최단 50년, 심지어 더 오랜 시간이 걸릴 수도 있다”고 경고했다.

김진호 단국대 교수는 “중국이 미국의 패권에 도전할 의사는 아직 없어 보인다”며 “중국은 미국과 협력하면서 자국의 위상과 영향력을 제고하는 ‘로키 전략’을 상당 기간 지속할 것”이라고 예상했다.

中의 북핵 해법 3原則과 3底線

북핵 해법과 관련해 중국이 일관되게 주장해온 것은 3원칙이다. 북핵 문제를 해결하기 위해서는 1. 한반도 비핵화 2. 한반도의 평화와 안정 수호 3. 대화와 협상을 통한 해결이라는 3원칙을 견지해야 한다는 주장이다. 1번은 목표이고 3번은 방법론이며 2번은 1, 3 달성 여부와 상관없이 주장하는 바다. 중국은 외교부 대변인을 통해서나, 한국에 중국 외교부 고위 간부를 보내 수없이 이를 강조했다.‘한반도 비핵화’라는 제1 원칙은 중국 정부가 노력하면 충분히 해낼 수 있다고 주장한다. 또 그럴 의사도 있다고 말한다. ‘한반도의 평화와 안정 수호’라는 제2원칙 역시 중국은 그렇게 할 능력이 있으며, 맘만 먹으면 충분히 해낼 수 있다고 주장한다. 하지만 ‘대화와 협상을 통한 해결’이라는 마지막 원칙은 중국이 달성하는 데 한계가 있으며, 유관 국가의 노력 없이는 달성하기 어려운 원칙이라고 말한다.

중국 정부는 3원칙의 순서와 관련해 ‘한반도의 비핵화 견지’를 맨 앞에 내세우는 게 일반적이지만 가끔은 ‘한반도의 평화와 안정 수호’를 더 앞에 내세울 때도 있다. 비핵화보다 한반도에서 전쟁이 발발하지 않게 막는 걸 더 중시한다는 뜻이기도 하다. 중국은 또 어느 것이 더 우선이냐는 질문에는 ‘결일불가(缺一不可)’라는 입장이다. 즉 어느 하나 포기할 수 없다는 것이다.

중국은 북핵 문제가 1990년대 불거진 것은 맞지만 북한의 핵무장은 김일성 집권 시대부터 비롯됐다고 보고 있다. 1965년 10월 김일성이 당과 군인 고급간부가 모인 회의석상에서 “오래지 않은 장래에 우리는 핵무기를 갖게 될 것”이라고 말한 데 중국 정부는 주목한다. 특히 1967년 김일성은 민족보위성 회의에서 “우리는 이미 핵무기 개발에 착수했다”라고 밝힌 바 있다고 중국 매체들은 전한다. 즉 북한의 핵 문제는 단순히 북미(北美) 갈등을 넘어서 북한 내부정치와 결부된, 역사적 연원이 깊은 문제라고 파악하고 있다.

중국은 북한이 핵 개발에 나선 이유로 크게 4가지를 꼽는다. 먼저 정치대국, 군사대국, 경제대국이라는 북한의 일관된 국내정치 수요에 따라 핵 개발이 비롯됐다고 본다. 둘째 한국과의 통일 문제에서 주도권을 잡고, 셋째 미국의 핵 위협에서 벗어나며, 마지막으로는 경제적 실리 등을 챙기기 위한 수단이라고 보고 있다. 북한의 핵무기 개발 이유를 셋째와 넷째에만 주목하는 우리와 확연히 다른 시각을 보이고 있다.

“北, 자발적 핵 포기 가능성 거의 없어”

중국은 북핵 문제 해결에서 3원칙을 주장하지만 실제로는 ‘3저선(三底線)’을 더 중시한다. 3저선은 어느 경우에도 중국이 허용할 수 없는 원칙을 말한다. 첫째, 어떤 상황에서도 북쪽이든, 남쪽이든 핵무기를 가질 수 없다는 원칙이다. 자체 제조는 물론이고 남의 나라 핵무기를 들여와 배치하는 것도 허용할 수 없다고 밝히고 있다. 즉 중국의 한반도 비핵화는 단지 북한만 겨냥한 게 아니라 한국과 미국까지 겨냥한 비핵화라는 점을 분명히 하고 있다. 둘째, 무력을 사용한 핵 문제 해결은 절대 용납할 수 없다는 것이다. 그것이 전쟁(生戰)이든, 난리(生亂)든 결코 용납할 수 없다는 원칙이다. 마지막은 한반도 핵 문제 해결에 중국의 정당한 국가 안전 이익은 어느 경우에도 유효한 보장을 받아야 한다는 원칙이다.

북핵 문제에 대해 중국이 겉으로 말하는 3원칙보다 3저선을 보면 북핵 문제를 바라보는 중국 입장이 좀 더 명확히 드러난다.

한편 중국은 북핵 문제를 과연 평화적으로 해결할 수 있다고 보고 있을까? 4·27 남북 정상회담과 6·12 북·미 정상회담을 코앞에 둔 시점, 중국의 고위 외교 관리는 “북한이 핵을 포기할 가능성은 거의 없다”며 “남북 정상회담이 이를 10% 이상으로, 미·북 정상회담이 50% 이상으로 올려주기를 기대한다”고 밝혔다. 북핵 문제에 깊숙이 개입해온 중국 외교부 관리 역시 “북한이 스스로 핵을 포기할 가능성은 거의 없다”며 비관론을 폈다. 항상 ‘대화와 협상을 통한 평화적 해결’이라는 이상(理想)을 말하지만 속내는 그렇지 않은 셈이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[르포] “농사짓다 다치면 예천 찍고, 안동 돌고, 대구 간다”…경북 의료수난史](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/45/0a/a7/69450aa70243a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)