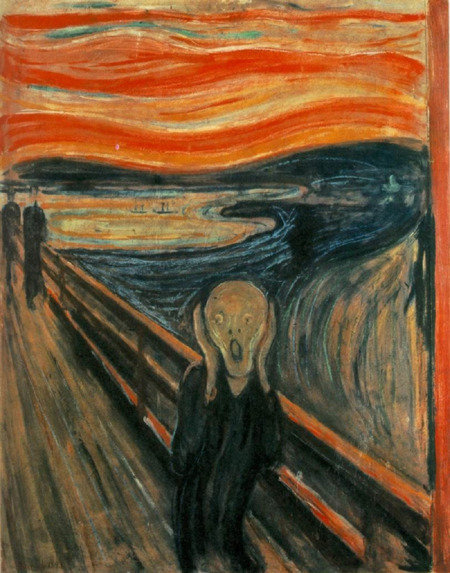

‘절규’

새해를 시작하면서 지난 한 해 우리 사회를 돌아봅니다. 뒤를 돌아보니 아쉽게도 좋은 일보다는 안타까운 일이 더 많이 떠오릅니다. 2015년 우리 사회에서 큰 화제가 된 말 중 하나는 ‘헬조선’입니다. 네티즌들이 쓰기 시작한 이 말은 이제 전 국민이 빈번히 쓸 정도로 유명해졌습니다. 헬조선은 결코 가벼운 말이 아닙니다. ‘지옥의 대한민국’이라니요? 대한민국에 자부심을 갖는 제게 헬조선이란 표현은 가슴 아프고 우울한 것이었습니다.

지옥의 대한민국이라니요!

이 말에는 우리 사회에 대한 비난과 비판이 담겼습니다. 그리고 이 비난과 비판 아래에는 불안과 공포가 있습니다. 불안이 쌓이면 두려움이 되고, 두려움이 쌓이면 공포가 됩니다. 우리 사회 현실을 돌아보면 언제부턴가 불안이라는 감정이 국민 다수의 삶을 짓누릅니다. 어린이부터 청소년까지는 명문 대학에 가지 못할지도 모른다는 불안을, 젊은이들은 취직을 못 할지도 모른다는 불안을, 중장년세대는 직장에서 쫓겨날지도 모른다는 불안을, 그리고 노인들은 불행한 노후를 보낼지도 모른다는 불안을 가진 게 우리 사회의 민낯일 것입니다.이러한 불안은 객관적인 자료로도 입증됩니다. 경제협력개발기구(OECD)에 속한 나라들 가운데 최고 수준의 자살률과 노인빈곤율이 대표적인 증거입니다. 최근 우리 사회에서 가장 마음 아픈 것은 높은 비율의 청소년 자살과 노인 빈곤입니다. 희망을 품고 앞으로 펼쳐질 인생을 설계해야 할 청소년들이 비극적인 선택으로 삶을 마감하고, 젊은 시절 열심히 산 대가로 편안한 노후를 보내야 할 노인들이 인간다운 삶을 누리지 못하는 경제적 빈곤에 처했습니다. 인정하고 싶지 않지만 이렇듯 각종 불안감과 무관심이 짙게 깔린 상태가 우리 사회의 생생한 자화상인 것입니다.

이러한 불안과 공포를 생각하면 가장 먼저 떠오르는 작품이 에드바르트 뭉크(Edward Munch·1863~1944)의 ‘절규(The Scream, 1893)’입니다. 너무나 유명한, 미술을 잘 모르는 이들에게도 널리 알려진 작품이지요.

뭉크는 유럽 미술의 변방이라 할 수 있는 스칸디나비아반도 노르웨이에서 태어난 화가입니다. 19세기 후반과 20세기 전반에 활동한 그는 뛰어난 천재성을 지녔지만 참으로 우울한 유년 시절을 보낸 사람입니다. 뭉크의 아버지는 매우 이상하면서도 우울한 성격의 소유자였고, 다섯 살 때는 어머니의 죽음을 겪어야 했으며, 그 후에는 누나의 죽음까지 바라보아야 했습니다. 트라우마가 많은 그의 삶 때문이었을까요? 그의 작품에는 우울하고 불안한, 때로는 공포스러운 삶이 담겼습니다. 그러나 이런 어두운 경험과 화풍에도 그는 20세기 현대 회화, 특히 독일 표현주의에 큰 영향을 미쳤습니다. 인간의 어두운 내면을 날카롭게 묘사한 그의 작품은 현대를 살아가는 우리에게도 큰 공감을 불러일으킵니다.

‘절규’에서 느끼는 동병상련

“친구 둘과 산책을 나갔다. 해가 지기 시작했고 갑자기 하늘이 핏빛으로 물들었다. 나는 피로를 느껴 멈춰 서서 난간에 기댔다. 핏빛과 불의 혓바닥이 검푸른 협만과 도시를 뒤덮고 있었다. 친구들은 계속 걸었지만 나는 두려움에 떨며 서 있었다. 그때 나는 자연을 관통하는 끝없는 절규를 들었다.”1892년 뭉크가 일기에 쓴 한 구절입니다. ‘절규’의 모티프가 되었음을 알 수 있는 내용입니다. 해가 막 지는데 하늘에 걸린 구름이 붉은빛으로 너울거리며, 검푸른 대지와 바다 역시 크게 요동칩니다. 창백한 얼굴의 주인공은 두 손을 귀에 댄 채 공포에 질려 떨고 있습니다. 떨어져 걷는 두 친구의 무심한 듯한 모습이 불안과 공포의 느낌을 더욱 배가합니다.

뭉크는 공황장애를 앓았다고 전해집니다. ‘절규’는 그러한 그의 고통과 공포를 표현한 작품입니다. 공황장애는 예고 없이 발생하는 매우 심한 상태의 불안장애입니다. 흔히 패닉(panic) 상태라 불리는 이 질병은 극심한 공포를 느끼게 해 죽거나 미치거나 자제력을 잃을 것 같은 상태에 이르게 합니다.

다소 생소하던 병이지만 근래 유명 연예인 다수가 공황장애로 고통 받은 사실이 전해지며 대중에게도 널리 알려졌습니다. 공황장애의 밑바닥에 있는 감정은 불안과 두려움입니다. 공황장애까지는 아니더라도 너무나 빠르고 복잡다단한 삶을 사는 현대인은 때때로 공황에 가까운 불안과 공포를 느낍니다. 많은 이가 기괴한 느낌을 주는 뭉크의 작품 ‘절규’를 좋아하는 이유가 바로 여기에 있다고 봅니다. 의지가 아무리 굳은 사람이라 하더라도 인간은 누구나 불현듯 자신의 삶이 두렵고 공포스럽게 느껴질 수 있는데, 뭉크의 절규에서 우리 자신의 모습을 만나게 되는 것입니다.

죄송하지만 우울한 이야기를 하나 더 하겠습니다. 헬조선과 짝을 이루는 이른바 ‘수저론’은 최근 우리 사회의 불안과 공포를 이해하는 데 또 다른 열쇠를 제공합니다. 수저론은 헬조선의 원인인 사회 계층이나 신분에 대한 일종의 풍자입니다. 인터넷에 떠도는 담론에 따르면, 헬조선에서는 네 계층이 존재한다고 합니다. 금수저·은수저·동수저·흙수저가 그것입니다. 우리를 화나고 우울하게 하는 것은 금수저와 흙수저의 대조적인 삶입니다. 최상류층을 지칭하는 금수저는 어릴 적부터 가장 비싼 영어 유치원 입학을 시작으로 고액 과외를 받아 명문 대학에 들어간 다음 부모의 재산을 물려받거나 이른바 ‘낙하산’으로 안정된 직장에 취직합니다. 반면 하류층을 지칭하는 흙수저는 동네에 있는 작고 좁은 어린이집 입학을 시작으로 독서실에서 혼자 공부해 평범한 대학에 들어가 가까스로 일자리를 얻거나, 아니면 고등학교 졸업 후 바로 비정규직으로 취업하게 됩니다. 자발적 백수가 되는 이들도 있습니다.

절망에서 희망을 그려내다

저는 금수저와 흙수저의 이러한 비교가 우리 사회 현실을 분명 과장한다고 생각합니다. 하지만 조현아 대한항공 부사장의 ‘갑질’ 사건에서 볼 수 있듯이, 수저론은 일방적 풍자가 아니라 현실의 단면을 반영한 것입니다. 특히 젊은 세대의 경우 스스로 흙수저라고 생각하는, 상대적 박탈감을 갖는 친구가 결코 적지 않다는 점에서 분명히 심각하고 슬픈 현상입니다. 누구나 열심히 일하면 성공할 수 있는 사회가 아니라 어떤 수저를 물고 태어나느냐에 따라 삶이 이미 결정된, 상시적인 불안과 공포를 안겨주는 사회란 얼마나 비극적인 것인가요.그렇다면 어떻게 해야 할까요. 저는 이 문제가 단순하게 해결될 것이라 생각 하지 않지만 그럼에도 우리는 사회와 개인의 두 차원에서 변화를 위한 노력을 중단 없이 해야 한다고 생각합니다.

먼저 사회제도의 차원에서는 각 세대가 겪는 문제를 제대로 해결할 수 있는 처방이 필요합니다. 불안의 사회적 원인인 대학입시, 청년실업, 구조조정, 노후빈곤 문제를 푼다는 것은 결코 쉽지 않습니다. 이 이슈들을 해결하려면 우리 사회의 정치·경제 패러다임을 전반적으로 바꿔야 하기 때문입니다. 상담사인 제가 제도 개혁을 말한다는 것이 다소 망설여지지만, 저는 경제성장에서 사회복지에 이르기까지 우리 사회의 주요 제도에 대한 개혁이 필요하다는 의견에 크게 공감합니다. 이념적 편향을 넘어서 국민 다수가 지지하고 공감할 수 있는 제도 개혁이 올바르게 이뤄져야 우리 사회가 적어도 헬조선, 흙수저라는 자조적 풍자에서 벗어날 수 있을 것입니다.

제도 개혁 못지않게 중요한 것이 개개인의 마음의 변화와 다짐입니다. 제도가 아무리 잘 설계됐다 하더라도 이 제도를 바꾸거나 실천하는 것은 개인입니다. 각자가 좌절하지 말고 불안에 맞서는 의지, 절망에 맞서는 희망의 마음을 가져야만 우리는 비로소 문제 해결의 단서를 찾을 수 있습니다.

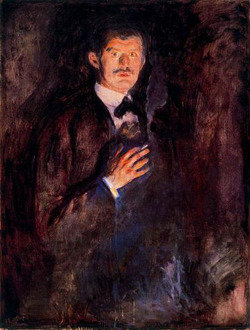

제가 좋아하는 뭉크의 또 다른 그림은 ‘담배를 든 자화상(Self-portrait with Burning Cigarette·1895)’입니다. ‘절규’를 발표한 지 2년 후 그린 작품입니다. 작품을 보면 화면 전체에는 여전히 뭉크 특유의 우울함이 감돕니다. 인물과 배경의 경계가 불분명한 검고 푸른색으로 가득 차 있고, 담배 연기와 함께 모든 것이 사라질 듯 불안함도 줍니다. 하지만 제가 이 그림을 특히 좋아하는 이유는 뭉크가 그린 자신의 얼굴에 서린 단호한 의지 때문입니다. 캔버스 이쪽의 자신을 응시하는 또렷한 두 눈과 굳게 다문 입술은 감상자의 시선을 잡아끕니다. 불행한 가족사와 내면의 우울을 똑바로 응시해 이겨내려는 의지를 드러냄으로써 감상자들에게 삶의 희망을 전달하려는 뭉크의 마음을 저는 이 ‘담배를 든 자화상’에서 읽을 수 있었습니다. 그는 절망에서 희망을 그려낸 화가입니다.

새해엔 새 희망을!

‘담배를 든 자화상’

새해가 열렸다고 해서 저절로 바뀌는 것은 없습니다. 하지만 새로운 1년을 맞이하는 지금 새로운 희망을 품지 않을 수 없습니다. 개인적 희망과 사회적 희망 두 가지 모두 포기할 수 없습니다. 죽음의 공포를 느낀다는 공황장애를 앓으면서도 저렇게도 선명한 눈빛과 표정으로 자신의 불안과 고통에 대항한 뭉크의 강건함에서 위로와 희망을 찾았다면 제가 상담학을 전공하는 개인주의자라서 그런 것일까요.

저 역시 종종 지금 이 시대를 살아가는 많은 사람처럼 삶이 언제라도 사라져버릴 것 같은 불안함과 두려움을 느낍니다. 그럼에도 새해를 여는 지금 저 자신에게 말해주고 싶습니다. “해피뉴이어(Happy New Year)! 힘들더라도 낙심하지 말자. 네 안에는 생명을 향한 강건한 불꽃이 있어. 잘 해낼 수 있어.” 여러분은 스스로에게 어떤 격려를 해주며 새해를 시작하시는지요. 2016년 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.

● 1973년 서울 출생

● 이화여대 기독교학과 문학박사, 미국 스탠퍼드대 사회학과 방문학자

● 現 샤론정신건강연구소 소장, JTBC ‘사건반장’ 고정 패널

● 저서 : ‘자기대상 경험을 통한 역기능적 하나님 표상의 변화에 대한 연구’ 등

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)