- 동남아시아 말레이어에 ‘짠폰’이란 말이 있다. 마구 뒤섞어놓은 혼잡상태를 뜻한다. 베트남어에도 이 말이 있다. 뜻은 똑같다. 타이완 원주민이면서 인류학자인 린즈싱은 고산족 언어에도 ‘짠폰’이 그러한 뜻으로 쓰인다고 했다. 하지만 말레이에도 베트남에도 타이완에도 ‘짠폰’이란 음식은 없다. ‘짠폰’이 사용되는 지역은 모두 1930년대 이후 일본의 군국주의가 침략한 지역이거나 식민지 경험을 가진 곳이다. 우연의 일치일 수도 있겠지만, 일본어 ‘쨤뽄’이 군국주의와 함께 이들 지역에 침투한 것은 아닐까? 그런데 왜 한반도에만 음식으로서의 짬뽕도 존재하는 것일까?

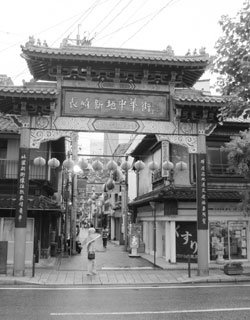

나가사키 쨤뽄.

2007년 12월 남국의 겨울 분위기가 물씬 풍기는 어느 날, 나는 나가사키 차이나타운에 있는 중국식당 ‘시후(西湖)’에서 ‘·#51748;뽄’과 ‘쟈쟘멘’을 먹으며 중국대륙에서 온 20대 여성과 이런저런 이야기를 나눴다.

그녀의 이름은 샤링(夏玲). 산둥(山東)성 웨이하이(威海)가 고향인 그녀는 오로지 돈을 벌기 위해 나가사키 차이나타운에 왔다고 했다.

그녀가 처음 나가사키에 와서 먹어본 중국 음식은 고향의 맛과 약간 차이가 있었다고 한다. 그녀가 일하는 중국식당 ‘시후’는 화교(華僑) 3세가 주인으로 오래전부터 나가사키에 뿌리를 내린 음식점이다. 메뉴판에 오른 음식 대부분은 중국대륙의 식당에서 나오는 것과 별반 차이가 없었다. 하지만 맛은 자신의 고향 음식에 비해 분명한 향이 없는 대신 달았다. 그렇다고 조리방법이 아예 다른 것은 아니었다. 대륙의 중국인들이 좋아하는 향신료를 적게 사용하는 대신, 일본인들이 좋아하는 풍미를 포함시킨 결과였다.

샤링이 고향에서 전혀 맛보지 못한 음식이 나가사키에서는 중국음식이라는 이름으로 판매되고 있었다. 그중에서 대표적인 음식이 주식(主食)으로 판매되는 면류(麵類)와 반류(飯類)다. 대표적인 면류로는 쟈쟘멘(炸醬麵, ジャジャンメン)과 ·#51748;뽄(チャンポン), 그리고 사라우동(皿うどん)이다. 중국대륙에서도 인기가 있는 차오판(炒飯, 볶음밥)이 반류의 으뜸에 들지만, 규니쿠돈(牛肉?)과 같은 쇠고기덮밥도 주문을 많이 받는 음식 가운데 하나다. 간혹 타이완에서 온 손님들이 이런 음식이 적힌 메뉴판을 보고 매우 놀라기도 한다. 왜냐하면 이들 음식을타이완의 중국식당에서는 찾아보기 어렵기 때문이다.

중국대륙에서 4년 가까이 살아본 내게도 이 식당의 면류는 매우 인상적이었다. 더욱이 쟈쟘멘을 먹어보고, 그 맛이 너무나 한국적이라는 데 놀랐다. 마치 서울의 한 중국식당에 앉아서 먹는 기분이 들었다. 여기에 일본식 고춧가루인 ‘시치미(七味)’를 뿌리면 그 맛은 그대로 한국의 자장면이다.

고향 떠난 이들이 만든 음식

계산대에 앉은 주인에게 이곳의 쟈쟘멘이 언제부터 이런 맛이었느냐고 물었다. 40대 초반으로 보이는 주인 천씨(陳氏)는 자신이 어릴 때 먹던 쟈쟘멘과 지금의 것은 맛에 별반 달라진 것이 없단다. 그러면서 아마 자신의 아버지 때도 마찬가지였을 것이라며 크게 신경 쓰지 않는 눈치였다. 아! 얼마나 신기한 일인가. 한국의 자장면은 그 원조가 1882년 이후에 인천에 거주하기 시작한 산둥(山東) 출신 화교들에 의해 만들어졌다고 알려져 있다. 그런데 어떤 사연이 있기에 나가사키 차이나타운에 있는 중국식당에서도 똑같은 맛의 자장면을 맛볼 수 있는 것일까.

필자는 ‘신동아’ 2007년 12월호에서 한국의 중국식당에서 판매하는 짬뽕과 우동이 일제 강점기 일본 화교와 관련이 있다는 이야기를 한 적이 있다. 나는 자장면·짬뽕·우동과 같은 중국음식을 ‘화교음식’이라고 부른다. 고향을 떠난 그들이 만들어낸 음식이라는 의미다. 이 화교음식은 분명히 중국음식의 일종이라고 보아야 옳다. 하지만 반드시 중국대륙에 존재한다고 확신할 수 없다. 이미 고향을 떠났고, 새로운 거주지에 적응하면서 만들어낸 산물이 바로 화교음식이기 때문이다.

원래 ‘화교(華僑)’라는 말은 ‘외국에서 임시로 사는 중국계 주민’을 가리킨다. 그래서 영어로 화교는 ‘overseas Chinese’로 번역된다. 이에 비해서 ‘화인(華人)’은 고향으로 돌아가려는 의지를 포기하고 거주지 사회에서 완전히 정착한 중국계 주민을 부르는 말이다. 영어 표기도 화교와 달리 ‘ethnic Chinese’로 적는다.

가령 동남아시아에서 이미 사회적 기반을 확고하게 다진 중국계 주민들은 ‘화인’임에 틀림없다. 국적을 미국이나 캐나다로 바꾼 중국계 주민들도 ‘화인’이다. 이에 비해 한국이나 일본의 화교들은 대부분 국적을 타이완의 중화민국으로 두고 있는 체류외국인에 속한다. 그러니 한국이나 일본에서 이민 3세로 살아가면서도 여전히 중화민국의 국적을 가진 사람들은 ‘화교’라고 불러야 옳다. 그들의 불안정한 거주는 해당 국가에서 그들을 체류외국인으로 규정한 탓이다.

일제 강점기 한반도에 살던 중국계 주민들은 ‘제비’라고 불렸다. 춘절(春節)만 되면 거의 대부분 고향으로 돌아가버렸기 때문이다. 더욱이 제법 큰돈을 벌고서도 그 사회를 위해 돈을 쓰지 않았다. 당연히 화교에 대한 이미지가 사회적으로 좋지 않았다. 비속어인 ‘장꼴라’ 역시 원래 금고를 보관한다는 의미의 ‘장구이(掌櫃)’에서 온 말이다. 그만큼 한국의 화교들이 돈 보따리를 끌어안고 사는 구두쇠란 의미가 있었다.

화교(華僑)와 화인(華人)

한국에 있는 한 중국식당.

오늘날 미국이나 동남아시아의 화인들이 대부분 이런 과정에서 생겨났다. 특히 동남아시아의 화인들은 푸젠(福建)성과 광둥(廣東)성 출신이 다수를 차지한다. 명나라 때 중앙의 통제가 미약해지면서, 돈을 벌기 위해 마을 단위로 사람들이 이주하기 시작했다. 초창기 이주한 곳 중의 한 곳이 지금의 타이완이다. 오늘날 타이완에서 독립을 주장하는 지식인의 다수는 커자런(客家人)으로 불리는 이주민들 후손이다. 그 다음이 태국과 동남아시아로의 이주였다. 특히 포르투갈이나 네덜란드 상인들과 무역경쟁을 펼치면서 경제적 위상을 세운 화인들이 오늘날 동남아시아 화인의 선조다. 이들은 중국인이라는 의식도 강하지만, 동시에 이주한 곳에서의 현지화 의지 역시 강했다.

한국의 짬뽕이 나가사키의 시카이로(四海樓)라는 중국식당에서 유래했다는 것을 아는 한국인이 제법 많다. 인터넷 웹사이트를 검색해보면, 직접 그 현장에 다녀와서 사진과 감상의 글을 올려놓은 사람들도 있다. 아마도 지금의 ‘시카이로’라는 식당 2층에 마련된 ‘·#51748;뽄박물관’ 때문에 그 역사성이 널리 퍼지고 있는지도 모를 일이다.

시카이로는 나가사키 시내 남쪽 항구 안 언덕에 있는 관광지 오우라(大浦) 입구에 있다. 2000년에 지어진 웅장한 중국식 건물은 이 식당 주인의 차남인 친마사히로(陳優宏)가 직접 설계했다. 건물 완공 이후 2층에 자신들이 보유하고 있던 각종 자료들을 전시해 ‘·#51748;뽄박물관’을 열었다. 이 ·#51748;뽄박물관에서 밝히는 ·#51748;뽄의 유래는 다음과 같다.

·#51748;뽄박물관

나가사키 차이나타운.

천핑순이 상호로 사해동포(四海同胞)를 뜻하는 ‘사해’를 선택한 이유는 당시의 나가사키가 일본열도로 향하는 입구였기 때문이다. 더욱이 중국이나 한반도와 연결된 연락선이 정박하는 중요 항구이기도 했기에 자신의 고객이 사해에서 모여들라는 뜻에서 이렇게 이름을 지었다. 창업 당시의 사진을 보아도 그 규모는 대단했다. 자료에 의하면 종업원이 30여 명에 달했다고 한다. 그런데 ‘·#51748;뽄’이란 이름이 개업 초기부터 존재한 것은 아니다. 나가사키에 유학을 와 있던 중국인 젊은이들을 위해 개발한 음식이라고는 하지만 그 이름도 처음부터 ‘·#51748;뽄’은 아니었다.

1900년대 초반에 찍은 이 식당 사진에는 ‘지나요리서해루온돈원조(支那料理西海樓·#53801;?元祖)’라는 간판이 붙어 있다. ‘온돈’은 중국음식 훈둔(??)에서 나왔다. ‘훈둔’은 작은 만두를 국물에 넣은 일종의 만둣국이다. 넓게 보면 한국의 떡국도 ‘훈둔’의 일종이라고 할 수 있다. 그런데 에도시대에 일본에서는 이 우동이 국수를 국물에 만 음식을 가리키는 말로 바뀌었다. 처음에는 과자점포에서 부식으로 팔다가, 18세기 이후에는 전문적인 우동야(うどん屋) 혹은 소바야(そば屋)가 생겨났다. 그러니 ‘우동’이란 국물에 국수를 만 음식을 통칭하는 말로 쓰인다. 다만 지역에 따라서 우동을 소바라고 부르기도 한다.

당시에는 ‘·#51748;뽄’이 아니라 ‘시나우동(支那·#53801;?)’이었다. 여기에서 ‘시나’는 중국을 가리키는 말로 ‘차이나’의 일본식 한자에서 유래한다. 온돈(·#53801;?)은 일본어로 우동이다. 그러니 간판은 ‘중국요리점인 서해루가 중국우동의 원조’라는 사실을 강조하고 있다. 그런데 1910년대에 들어 어느 순간부터 ‘시나우동’이란 이름과 함께 ‘·#51748;뽄’이란 이름도 쓰이기 시작했다는 것이다. 왜 이런 변화가 생겼을까.

‘시나우동’에서 ‘·#51748;뽄’으로

나가사키 쟈쟘멘.

다른 주장은 ‘밥 먹다’라는 뜻의 중국어 ‘츠판(吃飯, 밥을 먹다)’이 푸젠에서 ‘차폰’ 혹은 ‘소폰’으로 발음되는데, 그것이 ‘·#51748;뽄’ 발음과 유사하다는 것이다. 중국인들이 이 음식을 즐겨 먹자 중국인을 대표하는 음식이라고 여긴 일본인들이 그들의 인사말인 ‘차폰’을 음식이름으로 채용했다는 것.

두 가지 주장 중 어느 것이 사실인지를 밝히기는 쉽지 않다. 다만 나는 ‘시카이로’에서 처음에 스스로 ‘시나우동’이라고 명명한 점에 주목한다. 그들이 주요 고객으로 상정한 사람은 일본인 고객이었다. 그들에게 설득력 있게 음식을 판매하려면 현지어로 표현하는 것이 가장 좋다고 판단한 것이다 1912년에 발행된 ‘나가사키향토지(長崎鄕土志)’에 의하면, 1900년대 초반에 나가사키 시내에 살던 중국인은 1000명 정도에 지나지 않았다. 1907년에 발행된 ‘나가사키현기요(長崎縣紀要)’에는 중국 유학생들이 가장 즐겨 먹는 음식이 ‘시나우동’이라고 적혀 있다.

당시 나가사키는 상하이와 일본을 이어주는 중요한 항로였다. 그래서 상하이에서 일본으로 유학 오는 학생들은 가장 먼저 나가사키 항구에 도착했다. 그러니 잠시 거쳐 지나가는 중국인들에게 나가사키의 중국식당은 인기가 좋았고, 그 과정에서 ‘시나우동’이 인기를 끌었을 가능성이 높다. 하지만 1914년에 발행된 ‘나가사키안내(長崎案內)’라는 책에서는 ‘시나우동’이 나가사키의 명물이 됐다고 적었다. 이 시기 들어 나가사키의 ‘시나우동’은 더 이상 중국 유학생만을 위한 음식이 아니었다. 나가사키 현지인에게도 ‘시나우동’은 명물로 인식됐다.

더욱이 ‘시나우동’을 개발했다고 자처하는 ‘시카이로’에서마저 ‘원조’를 강조하는 간판까지 내걸 정도였으니, 이미 나가사키의 많은 중국식당에서 ‘시나우동’을 팔고 있었음을 짐작케 한다. 나는 이 과정에서 ‘시나우동’이 ‘·#51748;뽄’이란 별명을 갖게 됐다고 본다. 즉 ‘시나우동’이라는 이름이 현지화 과정을 밟았을 가능성이 높다. 일본인이 주고객이 되면서 ‘시나우동’이란 긴 이름을 줄일 필요가 있었다. 특히 ‘시나’라는 일본어는 중국인을 비하해서 부르는 말로도 쓰였기에 그 필요성은 더욱 컸을 것이다. 그 과정에서 누군가가 ‘·#51748;뽄’이란 이름을 붙이지 않았을까. 하지만 ‘·#51748;뽄’의 원조를 주장하는 ‘시카이로’ 측에서는 자기 선조들의 고향인 푸젠의 방언에서 ’밥을 먹다‘는 말을 거의 ‘·#51748;뽄’에 가깝게 발음한다는 사실에 무게 중심을 둔다. 자신들의 정체성을 강조하는 데도 이런 주장이 더 좋아 보이기 때문이리라.

‘시카이로’의 ·#51748;뽄이란 음식은 결코 하늘에서 갑자기 떨어진 것이 아니다. ‘시카이로’ 사장 친마사츠구(陳優繼)에 따르면 푸젠의 지역음식인 ‘탕러우쓰(湯肉絲麵·푸젠어로는 돈니시멘)’에서 발전한 것이라고 한다. 원래 ‘탕러우쓰’은 돼지고기·표고버섯·죽순·파 등을 넣고 끓인 국물에 국수를 만 음식이다. 각종 해산물과 돼지고기를 함께 넣고 오랫동안 푹 삶아서 국을 만든다. 특히 나가사키 인근 바다에서 많이 잡히는 오징어나 작은 새우, 그리고 굴을 넣어 국물 맛이 중국대륙의 ‘탕러우쓰’에 비해 매우 담백하면서도 시원하고 진하다. 더욱이 숙주나물과 양상추까지 넣기 때문에 면의 양만큼 재료의 양이 많다.

일본 ·#51748;뽄과 한국 짬뽕

여기에서 나가사키 ·#51748;뽄 만드는 방법을 간단하게 소개한다. 먼저 냄비를 매우 뜨겁게 달군다. 냄비에 기름을 두른 다음에 돼지고기를 넣고 동시에 다른 재료도 차례대로 넣어서 강한 불에 연속으로 볶는다. 국물에 들어가는 재료는 닭고기의 살코기와 날개 부위의 고기, 그리고 돼지고기 뼈와 닭고기 뼈 등이다. 이들 재료를 중간 불에서 3~4시간 푹 곤다. 국물맛은 불 조절을 어떻게 하느냐에 달렸다. 면은 밀가루에 탄산나트륨이 주성분인 도아쿠(唐灰汁)라는 재료를 넣어 만든다. 도아쿠는 밀가루로 만든 면이 쉽게 변질되지 않도록 하는 동시에 ‘·#51748;뽄’의 면이 지닌 특이한 맛을 제공한다.

한국의 중국식당에서 이와 비슷한 맛을 찾는다면, ‘굴짬뽕’이 가까울 것 같다. 아니면 삼선짬뽕도 ·#51748;뽄 맛과 닮았다. 하지만 면의 맛은 결코 나가사키 ·#51748;뽄과 닮지 않았다. 요사이 베이징을 비롯해 중국 각 지역에서 쉽게 먹을 수 있는 ‘러우쓰(肉絲麵)’의 맛과는 전혀 다르다. 돼지고기를 가는 국수타래처럼 잘라 그것을 기름에 튀기면서 각종 소스와 재료를 넣고 국물을 만든다. 이 국물을 국수 담은 그릇에 부어서 완성하는 ‘러우쓰’은 결코 ·#51748;뽄과 같은 맛을 내지 않는다. 즉석라면으로도 개발될 정도로 중국대륙에서 보편적인 면류 음식이지만, 그 맛과 양은 결코 나가사키 ·#51748;뽄과 같지 않다.

현재의 시카이로에서 쨤뽄을 먹는 일본인들.

이런 점을 볼 때, 한국 짬뽕의 원래 조리법은 나가사키 ‘·#51748;뽄’에서 유래한다고 봐야 옳다. 다만 고춧가루가 들어가고, 육수로 멸치 곤 물이 쓰이는 것이 다르다. 그래서 모양은 비슷해도 그 맛은 완전히 다르게 됐다. 특히 매운맛은 ‘·#51748;뽄’이 한국화한 결정적인 요소다. 그래서 내가 아는 일본인은 대개 한국의 짬뽕을 먹어보고, 결코 나가사키 ‘·#51748;뽄’과는 다르다는 평가를 내린다.

동남아에 ‘짠폰’이 퍼진 까닭

흥미 있는 사실은 ‘짬뽄’이란 말이다. 나는 이 말의 확산 범위를 알기 위해 지난 몇 년 동안 동아시아 지역을 여행하면서 현지인들에게 곧잘 ‘짬뽕’ 혹은 ‘짠폰’이란 말이 있느냐고 물었다. 심지어 내가 가르치는 한국학대학원의 외국인 유학생들에게도 이 말이 모국어에 있는지를 물어보았다.

그 결과는 놀라웠다. 아직 본격적인 연구를 한 것은 아니지만, 그 대강은 다음과 같다. 우선 동남아시아의 말레이어에 ‘짠폰’이란 말이 있다는 것이다. 그 뜻은 마구 뒤섞어놓은 혼잡상태를 가리킨단다. 베트남어에도 이 말이 있다. 뜻은 똑같다. 타이완의 원주민이면서 인류학자인 린즈싱(林志興)은 심지어 고산족(高山族)의 언어에도 ‘짠뽄’이란 말이 그러한 뜻으로 쓰인다고 말해줬다. 하지만 ‘짠뽄’이란 음식은 그들에게 없다. 이것은 타이완의 원주민에게만 해당되지 않는다. 말레이나 베트남에도 음식은 없고 말만 있다.

나는 이 말이 쓰이는 지역을 동아시아 지도에 표시해보았다. 그런데 이 말이 사용되는 지역은 모두 1930년대 이후 일본의 군국주의가 침략한 지역이거나 식민지 경험을 가진 곳이었다. 우연의 일치일 수도 있겠지만, 일본어 ‘·#51748;뽄’이 군국주의와 함께 이들 지역에 침투한 것은 아닐까. 그런데 왜 한반도에만 음식으로서의 짬뽕도 존재하는 것일까. 나는 이 비밀의 문에 한반도의 화교가 있다고 생각한다.

한국 화교의 고향인 인천의 차이나타운이 형성된 때는 1883년 말이다. 1883년 청일전쟁 이후 외국의 조차지로 개발된 제물포에서 리나이룽(李乃榮)이란 중국인 관리가 영사 업무를 시작했다. 하지만 제물포에 청나라 사람들이 집단적으로 거주할 수 있게 된 때는 1884년 4월2일 ‘인천구화상지계장정(仁川口華商地界章程)’을 체결한 이후였다. 그들은 식료품·잡화·해산물 등의 수출과 수입에 종사하는 무역상들과 외국선박이 입항할 때 노역을 맡는 노동자로 구성됐다. 1933년에 발행된 ‘인천부사’에는 초창기 중국인들의 유입과 관련된 기록이 없어 정확한 정황을 알 수 없다고 하면서, 중국인의 인천재주상고(仁川在住商賈)는 출신자의 고향에 따라서 광동방(廣東幇)·남양방(南洋幇)·북양방(北洋幇)을 조직, 3개의 방이 회관(會館)을 설립해 상공업을 이끈다고 적혀 있다.

여기에서 광동방은 지금의 광둥성 출신들이 주로 모인 ‘방’이며, 남양방은 양쯔강 이남의 장쑤(江蘇)省·저장(浙江)성·푸젠성 출신들이 만든 ‘방’이었다. 이에 비해서 북양방은 산둥(山東)성·허베이(華北)성·랴오둥(遼東)성 일대의 출신들이 만든 조직을 가리킨다. 인천이 개항한 초기에는 중국 각지의 대표적인 상인들이 상업조직을 결성했음을 이 자료를 통해 알 수 있다. 특히 남양방과 광동방은 일본의 나가사키에 이미 조직을 형성하고 있었기에 나가사키에서 진출했을 가능성이 높다. 당시 나가사키에서 부산, 그리고 인천으로 이어지는 항로는 일본과 서울을 이어주는 주요 교통로였다. 아직 서울과 부산을 잇는 철도가 개설되기 전이라 일본인은 물론 조선인이나 서양인들이 이 항로를 이용해 서울에 왔다.

20세기 초반에 일제의 정치적 지배 아래 놓인 지역을 군국주의 관점이 아닌 사람들의 생활 차원에서 바라볼 필요가 있다. 동북아시아의 화교·화인 연구가 국지적 접근에 그치고 있는 것도 모두 이 시기의 상황을 제대로 이해하지 못한 채, 지금의 국경 개념에서 그들을 바라보기 때문에 생긴다.

중일전쟁 충격

개업 초기의 시카이로.

이에 비해 일본열도의 요코하마(橫浜)·고베(神戶)·나가사키에 집중적으로 살던 화교들은 대부분 양쯔강 이남에서 온 사람들이었다. 그런데 한반도의 화교 중에서 1%는 일본의 화교와 마찬가지로 남방 사람들이었다. 더욱이 이 1%의 남방 출신 화교들은 대부분 큰 점포를 운영하는 무역상이거나 대형 청요리옥(淸料理屋)을 운영했다. 그러니 1%에 해당하는 이들이 전체 화교 사회의 경제권을 장악하고 있었다 해도 과언이 아니다. 더욱이 나가사키는 부산과 연결되는 연락선과 상하이를 오가는 연락선이 서로 만나는 해운 교통의 중심지였다. 화교들이 주로 종사한 무역업은 개량 비단에 해당하는 견사업(絹紗業)을 비롯해 각종 식품의 국제적 거래였다.

당연히 한반도에 있던 남방 출신의 무역상들도 이러한 일에 종사했고, 그래서 나가사키의 화교들과는 일정한 연락망을 유지하고 있었다. 그런데 나가사키에 살던 화인들은 1937년 7월부터 미묘한 문제에 빠져들었다. 일본이 본격적인 태평양 전쟁의 포문을 열면서 중일전쟁이 일어난 것이다. 이미 만주사변이 일어난 1931년 9월 이후부터 정치적인 문제가 속속 생겨났었다. 다만 당시에는 자신들의 고향과는 상당히 먼 지역에서 일어난 일이라 그다지 심각하게 받아들이지 않았다. 그런데 자신들의 조국인 중화민국과 자신들의 거주지역인 일본국이 적대적 관계가 됐음을 의미한다. 이때 광둥방과 산장방의 화인들은 귀국의 길을 선택하지 않을 수 없었다. 하지만 푸젠방의 경우 이미 전선의 중심에 자신들의 고향이 위치해 있었기에 귀국을 하기도 어려웠다.

중일전쟁이 발발한 이후, 한반도에 거주하던 남방 출신 화교들 역시 나가사키의 화교들과 마찬가지로 상당히 어려운 처지에 놓였다. 그들 중에는 항일운동에 참여하는 경우도 있었지만, 청요리점을 운영하는 한반도의 화교들은 조선총독부에 거액을 헌납해 자신들의 안전을 도모하기도 했다. 1939년 2월25일자 ‘동아일보’에는 “평안북도 희천(熙川)에 사는 지나인 30여 명이 만주사변 이후 일본관민의 온정에 감격하여 일금 50원을 조선 방공비에 헌금하였다”라는 기사가 실리기도 했다. 적성국에 사는 처지가 난처했음에 틀림없다.

1910년 조선이 일제에 강제로 병합된 이후, 조선에 살던 화교들은 일본에 살던 화교들과 같은 정치경제적 영역에 포섭됐다. 더욱이 일제가 조선을 교두보로 중국을 침략할 준비를 하는 동안, 조차지였던 상하이는 나가사키를 통해 일본과 연결돼 있었다. 이렇게 조선의 화교와 일본의 화교는 일제가 장악한 1945년까지 일제라는 동일한 정치경제적 우산 아래 놓여 있었다.

화교음식에 대한 오해

그래서 한국의 중국식당에도 짬뽕과 우동, 그리고 다쿠앙(澤庵)이 나오고, 나가사키의 차이나타운에 있는 ‘시후’라는 중국식당에서도 다쿠앙이 무료로 나온다. 심지어 한국식 자장면이 나가사키의 중국식당에서 판매된다. 자장면은 분명 일제 강점기에 한국의 화교들이 만들어낸 작품이다. 이들이 나가사키의 화교들과 연결되면서 한국식 자장면이 일본으로 건너갔다. 그 대신에 ·#51748;뽄이 한국으로 들어왔다. 이 모두가 일제의 우산 아래에서 한반도와 일본의 화교가 공생의 길을 걸었기 때문에 생긴 일이다.

2004년 국립국어원에서는 ‘짬뽕’이란 말이 좋지 않다며 국어 순화 차원에서 짬뽕을 원래 중국음식 이름인 ‘초마면(炒碼麵·중국명 차오마·#47760;)’으로 바꿔야 한다는 의견을 내놨다. 그 후 인터넷의 국어사전 메뉴에서 ‘짬뽕’을 치면 자동으로 ‘초마면’으로 바뀌어 나온다. 하지만 후난(湖南)성의 지역음식인 ‘차오마·#47760;’에는 해산물이 들어가지 않는다. 대신에 고추와 각종 육고기, 그리고 버섯류가 들어간다. 마(碼)의 의미는 여러 가지 재료를 함께 끓였다는 뜻이다. 만약 국립국어원의 의견을 수용한다면 이제 한국의 짬뽕에는 해산물을 넣으면 안 된다. 만약 해산물을 넣은 짬뽕이라면 ‘해산물초마면’이라고 써야 옳지 않을까.

중국이 아닌 외국에서 판매되는 모든 중국음식이 결코 그 출발지를 중국으로 하지 않는 경우도 많다는 사실을 국립국어원 측은 잘 모르는 듯하다. 최근 구미의 학계에서는 20세기에 전개된 이민(移民) 현상에 대해 새로운 시각을 제시하고 있다. 적어도 1980년대 이전까지는 이민 사회의 현지 적응에 대해 주로 관심을 가졌다. 하지만 요사이 학계에서는 현지화와 그것으로 인해 생겨나는 또 다른 이민 사회의 문화적 현상에 연구의 초점을 맞춘다. 가령 미국의 화교 사회는 본국과 관계없이 어떤 새로운 생활문화를 만들어내고 있는지에 더 주목한다. 이미 미국 시민이 된 화교가 미국 문화를 구성하는 하나의 요소로 그 구실을 하기 때문이다.

이 점은 화교 음식문화에서도 마찬가지다. 최소한 100여 년의 역사를 가진 세계 각국의 화교 사회에서 그들이 만들어낸 중국음식은 결코 본국과 직접 연결되지 않을 수도 있다는 점을 환기할 필요가 있다. 음식의 재료가 본국과 다른 환경에서 그들이 적응한 결과 전혀 다른 음식을 만들어내기도 한다는 것이다. 특히 중국처럼 인구의 구성과 지역적 편차가 매우 큰 지역에선 더욱 그러하다. 그래서 미국식 중국음식이 있고, 캐나다식 중국음식이 있으며, 일본식 중국음식이 있을 수 있다는 말이다.

본국 회귀성에서 나온 ‘초마면’

나가사키의 중국식당 메뉴.

짬뽕의 이름을 ‘초마면’으로 순화하자는 국립국어원의 주장은 재외한인을 한민족의 범주 안으로 끌어안는 과정에서 생긴 본국 회귀성에서 나왔다. 가히 국어원이 중국의 국어원이 아닐까 의심해본다. 왜냐하면 한국의 중국음식에까지 본국, 즉 중국에의 회귀를 주장하고 있기 때문이다. 이 점은 다문화 사회에 진입하고 있는 한국 사회가 오히려 자국뿐만 아니라, 타국의 민족주의까지 담보해주겠다는 자세와 다를 바 없어 보인다. 아울러 화교·화인과 그들의 ‘화교·화인음식’을 제대로 이해하지 못한 결과이기도 하다.

2004년 타이완에서 만난 한국 화교 청(程)씨는 40대의 여행사 가이드다. 그의 아버지는 충청남도 당진에서 태어난 화교 2세이고, 조부의 고향은 중국의 산둥성이라고 했다. 그는 한국의 화교는 산둥 사람의 나쁜 습관과 한국인의 나쁜 습관을 ‘짬뽕’한 성향을 가지고 있다는 평가를 내렸다. 그만큼 한국 화교의 수준이 타이완 사회에서 보면, 많이 떨어진다는 말이다. 타이완 사람들은 한국 화교와 일본 화교를 가장 낮은 수준의 급수로 매긴다. 이에 비해 미국이나 캐나다의 화교는 매우 수준이 높다고 본다. 나는 이러한 평가가 옳다고 믿지는 않는다. 하지만 각국 화교에 대한 이러한 집단적 평가는 그들이 살고 있는 사회의 민족주의적 배타성이 얼마나 강한가 하는 문제와 연결된다고 본다.

일제 강점기에 유사한 아웃사이드의 경험을 한 한국과 일본의 화교는 중국대륙의 공산화와 함께 또 다른 아웃사이드로 내몰린다. 특히 한국의 화교는 1·4 후퇴 때 상당수가 중국대륙으로 귀국하는 운명을 맞기도 했다. 더욱이 자신들의 주된 사업이던 무역업이 본국과의 단절로 불가능하게 되면서 새로운 직업을 찾을 수밖에 없었다. 결국 규모 있는 무역업에 종사하던 상인들은 타이완으로 거주지를 옮겼다. 영세한 장사를 하던 나머지 화교들은 중국음식점을 차리는 방법으로 ‘호구지책’을 마련했다. 정부 통계에 따르면 1948년에 332개소이던 중국식당이 1958년에 1702개소, 1964년에 2307개소로 급증했다.

호구지책으로 번창한 ‘중국음식점’

충남 금산에서 중국식당을 하는 1943년생 쉬(徐)씨는 1964년에 중국식당을 개업했다. 1963년에 농촌에서 쫓겨난 그는 화교 선배들 중 음식점을 경영하는 사람에게서 중국음식 만드는 법을 배웠다. 평소 집에서도 본인이 음식을 만들었기 때문에 배우는 데는 크게 힘이 들지 않았다. 나는 그에게 당시에도 짬뽕과 우동, 그리고 다쿠앙이 중국식당에서 제공한 음식이었느냐고 물었다. 그는 그렇다고 했다. 그러면 짬뽕은 어떤 맛이었을까. 지금처럼 맵지 않았다고 한다. 그렇다면 언제부터 한국의 짬뽕이 매워졌을까. 그는 1970년대 이후 한국인 종업원들이 중국식당에서 배달부나 보조로 일하기 시작하면서 매운맛이 들어가지 않았을까 하고 조심스럽게 의견을 내비쳤다.

한국의 급속한 경제성장으로 고추 가격은 그전에 비해 훨씬 싸졌다. 사실 고춧가루 소비는 경제적인 조건과 밀접한 관련이 있다. 그만큼 고추는 값이 싼 식료품이 아니었다. 그의 기억대로라면 한국형 짬뽕이 탄생한 때는 대략 1970년대 무렵이라고 할 수 있다. 1970년대가 되면 한국의 화교 사회에서 중국식당 영업은 거의 유일한 생계수단이었다. 한국의 화교 사회 역사에 대한 유일한 연구자라고 할 수 있는 박은경 박사의 연구에 의하면, 1958년에 중국식당 사업에 참여한 화교는 전체의 58.2%에 지나지 않았다. 그런데 1972년에는 무려 77%로 증가했다. 이 통계에는 한국을 떠난 화교로 인해 그 점유율이 증가할 수밖에 없었던 사연도 숨어 있다.

더욱이 1976년에 박정희 정부는 화교에 대한 교육권과 재산권 박탈이라는 최악의 정책을 펼친다. 정부는 그들의 이탈로 한국경제가 더욱 탄탄해질 것이라고 믿었다. 이후 한국의 중국식당은 한국인에 의해 운영되는 곳이 증가했다.

화교들을 다시 보라

2000년 가을에 나는 당시 강의를 맡았던 덕성여대 문화인류학과 학생들과 함께 인천의 차이나타운을 방문했다. 그런데 당시 20대 초반이던 여학생들은 차이나타운의 오래된 자장면이나 우동이 그다지 맛이 좋지 않다는 평가를 내렸다. 그들의 입이 이미 한국인 주방장이 만든 자장면이나 짬뽕 맛에 길들었기 때문이다. 그러니 화상(華商)이 운영하는 중국식당은 더 이상 큰 장점이 없을 듯하다.

|

더욱이 최근에는 한국 화교들이 중국식당을 운영하기도 어렵게 됐다. 한국인 사업가들이 중국대륙에서 주방장을 직접 초빙해 대형 중국식당을 운영하기 시작했다. 더욱이 중국대륙을 가본 한국인들은 화교들의 중국음식을 원조로 보지 않으려 한다. 본토의 주변부에도 들지 못하는 음식이라고 낮추기도 한다. 심지어 미국에서 인기가 있는 미국식 중국식당이 서울 명동에서 문전성시를 이룬다. 서울 북창동이 개발돼 유흥가로 바뀌고, 중국대사관 주인이 타이완 사람에서 베이징 사람으로 바뀌어도 굳건하게 화교학교를 운영하면서 오래된 한국식 중국음식을 판매하던 명동의 중국식당도 이제 거의 다 문을 닫았다.

한국인과 한국 사회가 본격적으로 다문화 사회를 경험하기 시작한 때는 19세기 말로, 그리 오래되지 않았다. 하지만 불행하게도 식민지의 경험과 전쟁, 그리고 경제발전이라는 눈앞의 일들 때문에 화교라는 이문화(異文化)를 제대로 대접하지 못했다. 그 잘못된 경험을 되풀이하면 안 된다. 화교를 경제적 논리로만 바라봐서도 안 된다. 그보다는 함께 살아갈 자격을 충분히 갖춘, 우리와 똑같은 사람으로 봐야 한다. 그렇지 않으면 동네의 한국인 주방장이 만든 자장면과 짬뽕, 그리고 볶음밥처럼, 전혀 화교·화인음식의 특색도 없고, 맛도 없고, 사는 재미도 못 느끼고 살아야 할지도 모를 일이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)