- 고대에 성스러운 숫자(聖數)로 여겼던 3과 7의 조합으로 만들어진 장군총은 하늘나라에서 온 해모수가 유화와 만나는 곳이자 두 사람 사이에서 태어난 주몽을 모시는 곳이다. 고구려인들은 어떤 수학적 기반을 갖고 이곳을 성스러운 장소로 만들었나.

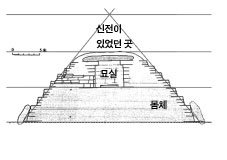

맨 아래 계단을 상대석으로 보면 장군총은 3개 계단을 가진 7층 구조다. 고대에 3과 7은 성수로 여겨졌으니 21계단을 가진 장군총은 특별한 이의 무덤이 된다. 윗부분 구멍이 뚫린 곳이 묘실이 있는 곳이고 아래 1층에 기대놓은 큰 돌이 ‘정호석’이다.

만주 땅이 시작되는 곳, 지금의 중국 지린성 지안(集安)시에 고구려는 서기 3년에 도읍하고 국내성이라 이름하였다. 이후 420여 년 동안 이곳은 한민족의 핵, 동아시아의 핵 역할을 수행했다.

이곳에서는 시내 한복판에 있었던, 둘레가 2.7km인 사다리꼴 성을 고구려의 수도라고 부르고 있는데, 이는 궁성(宮城)과 도성(都城) 행성(行城)을 구분하지 않은 탓에 나온 오류다. 국내성은 남쪽으로는 압록강, 서쪽으로는 통구하(通溝河)가 흐르고 사방이 산으로 둘러싸인 동서 10km, 남북 5km에 달하는 분지 전체를 가리키는 것이었다. 지안 시내에서 발견된 둘레 2.7km의 사다리꼴 성터는 궁성이었을 것이다.

다섯 마리 용이 끄는 ‘오룡거’를 타고 하늘에서 내려오는 해모수 그림. 평양 동명성왕릉 옆 기념관에 있다.

고구려의 옛터를 찾는 사람들은 장군총을 보는 순간 놀라워하다 금방 의문에 휩싸인다. 신비스러운 분위기와 특이한 모양, 색다른 의미를 지닌 듯한 위치, 복잡한 구조 때문이거나 혹은 망해버린, 격파당한 역사의 상처를 인정하고 싶지 않은 오기가 작용하기 때문인지도 모른다.

사람들은 말했다. “이 건축물은 왕의 무덤이다”라고. 규모나 크기 위치로 보아 특별한 임금의 무덤임이 틀림없다. 주몽의 묘, 고국원왕의 묘, 광개토태왕의 묘, 장수왕의 묘라는 설이 난무했다. 그런데 언제부터인가 장수왕릉으로 부르는 사람이 늘어났다. 정말 그럴까? 이 독특하고 복합적인 형태의 기념물이 그저 임금의 묘일 뿐일까?

고구려의 神市?

고대사회에서는 공공성이 강한 건축물에 집단의 시원이나 가치관, 자연과 만나는 태도, 조상을 맞이하는 방식, 백성들에게 전하는 정책, 후손들에게 전하는 메시지 등을 상징과 은유로 담는 경우가 많았다. 그렇다면 건축물에 숨은 코드를 추적해보면 장군총의 주인뿐 아니라 이 건축물에 담긴 논리와 시대정신, 지향성 등을 알 수도 있다.

장군총을 축조한 사람들은 그 위치에 어떠한 의미를 두었을까.

사진 오른쪽 위에 있는 장군총은 왼쪽 아래에 있는 광개토태왕릉비 및 광개토태왕릉과 일직선으로

주몽신화에는 천손이 강림한 장소에 의미를 두려는 ‘중심’ 사상이 있다. 단군신화도 유사하다. 천상에 살던 환웅이 인간세계를 구하려는 의지를 강력히 표방했다. 아버지의 도움을 받아 무리(徒) 3000명과 함께 하늘을 모방한 ‘신시(神市)’라는 중심공간을 창조한다. 고구려는 여러 면에서 (고)조선 계승을 표방한 나라다. 그렇다면 고구려의 수도에는 신시에 해당하는 신성 구역이 있어야 한다.

궁궐의 동문으로 빠져나가면 장군총을 비롯해서 광개토태왕릉, 임강총(臨江塚) 등의 대형 적석계단묘와 무용총, 각저총, 5회분 등 벽화를 담고 있는 고분을 만나게 된다.

장수왕이 414년에 세운 광개토태왕릉비문에서는 추모(주몽)를 ‘부란강세(剖卵降世)’한 존재로 표현했다. 여기서 ‘알(卵)’은 해를 상징한다. 비슷한 시기에 만들어진 모두루총(牟頭婁塚)의 묘지석에서는 추모를 ‘일월지자(日月之子)’라고 했다. ‘삼국사기’는 어두운 공간에 유폐된 유화부인이 햇빛을 받아(感應) 임신했다고 적어놓았다.

단군신화에 등장하는 ‘태백산(太伯山)’의 ‘백(伯)’과, 환인(桓因) 환웅(桓雄)의 ‘환(桓)’자는 태양을 상징한다. 고구려도 해와 관련이 깊어서, 하늘(天)이란 곧 일월(日月)을 의미했다. 부여의 천제가 해모수(解慕漱) 또는 해부루(解夫婁)였듯이, 고구려 2대인 유리왕의 이름은 ‘해유(解孺)’, 왕이 되지 못한 그의 아들은 ‘해명(解明)’, 3대 대무신왕은 ‘대해주류왕(大解朱留王)’, 4대 민중왕은 ‘해색주(解色朱)’, 5대 모본왕은 ‘해우(解憂)’란 이름을 가졌다.

경사 45도로 올라가는 계단 때문에 장군총은 무한 상승구조를 이룬다. 몸체와 묘실, 신전이 정확히 3등분된 형태다.

모두 ‘해(解)’를 성으로 쓰는데, 여기서 해는 태양을 가리키는 우리말을 한자로 적은 것이다(실제로 ‘삼국유사’는 성을 해씨로 삼았다고 기술했다).

해와 관련이 깊은 고구려에서, 궁궐 동쪽에 있는 무덤들은 특별한 의미를 지닌존재가 된다. 장군총은 국내성의 동문과 거의 오차가 없는 직선으로 연결돼 있는데, 이는 동쪽 또는 해(日)와 관련해 의도적으로 배치한 것임에 틀림없다.

장군총에서 광개토태왕릉비까지는 일직선으로 1650m, 광개토태왕릉까지는 2050m인데, 이 세 구조물은 자로 잰 듯이 일직선으로 이어져 있다. 이러한 인위적인 구도 속에 우리가 풀어야 할 또 다른 코드가 숨어 있다.

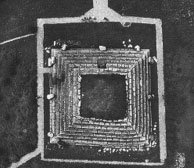

장군총은 보통 무덤과 모양 자체가 다르다. 메소포타미아에서 보는 지규랫(ziggurat)처럼 화강암을 계단식으로 쌓아올려 완성한 조적식(組積式) 형태다. 높이는 12.4m이고 네 밑변의 길이는 35.6m인 정방형의 사각뿔인데, 네 측면의 사선을 이으면 경사는 대체로 45도가 나온다. 정면에서 보면 1:1:1의 배율로 삼각형을 이루는 무한 상승구조다.

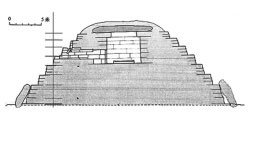

이러한 형태는 이전의 무덤들에서는 나타나지 않는다. 광개토태왕릉도 형태상으로는 유사한 9층의 무덤이지만 기하학적으로는 완벽하지 않다. 왜 고구려인들은 유연성과 절제미를 갖춘 이러한 건축물을 만들었을까.

장군총에 실현된 우주산

고대 건축물에서 삼각형이나 정사각의 뿔은 보통 ‘우주산(宇宙山)’을 상징한다. 정사각뿔의 중심점을 통해 하늘과 땅과 지옥이 연결된다. 인간과 천계(天界)가 결합한다. 이러한 우주산 개념은 세계 곳곳에 구현되었다. 인도의 메루산이나 예루살렘의 시온산, 그리스의 올림포스산, 일본의 후지산, 미국의 올리브산이 그런 곳이다.

산이 많은 우리나라에서는 더욱 강렬하게 나타났다. 환웅이 하늘에서 내려온 태백산 꼭대기가 우주산이다. 주몽신화에서 해모수가 하늘에서 오룡거(五龍車)를 타고 흰 고니(鵠)를 탄 100여 명과 함께 내려온 곳으로 묘사된 웅신산(熊神山)도 우주산이다. 그렇다면 산 모양을 이룬 장군총은 단군신화의 태백산 혹은 주몽신화의 웅신산이나 용산(龍山)을 상징한 것일 수 있다.

고구려는 고조선을 계승한 나라이고, 주몽신화는 단군신화를 이었으므로, 국내성 근처에는 주몽신화뿐 아니라 단군신화와 연관된 기념물도 있어야 한다. 장군총이 그러한 기념물에 걸맞은 조건을 갖추고 있는 것 같다.

장군총은 7층으로 구성되어 있다. 대략 1200여 개의 화강암 석재로 이루어졌는데, 큰 것은 길이가 5m가 넘는다.

사각뿔의 장군총은 개정석(蓋頂石) 위의 사라진 부분까지 포함해 몸체, 현실(묘실), 신전(墓頂)의 세 부분으로 정확히 등분되어 있다. 단군신화에서도 공간은 셋으로 구성돼 있다. 첫 번째는 환인 등이 사는 천계, 두 번째는 환웅이 가화(假化)하여 웅녀와 결합해 건설한 새로운 질서인 인간계, 세 번째는 곰과 호랑이로 상징되는 동물계다. 이러한 공간 분할 구조는 주몽신화에서도 나타난다.

맨 아래층인 제 1층은 4계단으로 되어있고, 나머지 6개 층은 3계단씩이므로 합하면 22계단이다. 그런데 단군신화와 주몽신화는 3수론을 따르므로 계단은 21개가 되는 것이 합당하다.

그런데 1층에서 밑돌로 보이는 계단을 기단부의 상대석(上臺石)으로 본다면, 1층도 3계단이 된다. 7층×3계단=21계단으로 단군신화와 같은 수리구조를 이루게 된다.

고대에서 수(數)는 단순한 부호를 넘어 사상을 지배한 존재였다. ‘하도(河圖)’와 ‘낙서(洛書)’는 물론이고 ‘천부경(天符經)’ 등에서도 수는 현상을 나타내고 본체를 규명하는 데 사용되었다. 샤머니즘 세계에서 3은 우주성(宇宙性)을 상징하고 신비한 힘을 가진 숫자다.

‘3×7=21’이 이뤄진 곳

‘3’은 고구려의 건국신화에도 자주 나타난다. 주몽신화에서 해모수가 웅심연(熊心淵)에서 만난 하백의 딸은 유화를 비롯해 셋이었다. 주몽이 부여를 떠날 때 거느린 신하도 오이 마리 협보 세 명이었고, 모둔곡(毛屯谷)에 도착해서는 이상한 옷차림을 한 세 사람을 만나 나라를 건국(生)한다. 유리도 세 명의 신하와 함께 아버지를 찾아 졸본부여로 온다.

고구려에는 삼종의 신보(神寶)가 있었다. ‘삼국사기’와 ‘수서’ ‘북사’에는 고구려인들은 가족이 죽으면 고인의 시신을 사망 후 3년까지 집에 마련한 특별한 방에 모셔놓았다가 길일을 택해 매장했다고 밝히고 있다. 부모와 남편이 죽었을 때에는 3년간 상복을 입으나 형제들을 위해서는 석 달만 입었다고 한다.

7이란 숫자도 3 못지않게 중요시했다. 샤머니즘의 세계에서 우주목은 칠혹성(七惑星)의 하늘과 동일시된다. 우리 문화에서 7은 북두칠성과 관계가 깊다. 벽화가 그려진 고구려 고분은 95기가 넘는데, 이 가운데 22기의 고분에 750개 이상의 별이 그려져 있다. 몇몇 고분벽화에서는 일월과 북두칠성이 함께 그려져 있다. 주몽이 유리에게 신표로 남긴 단도를 숨긴 곳도 ‘일곱 고개와 일곱 골짜기가 있는 돌 위의 소나무(七嶺七谷 石上之松)’였다(동국이상국집의 동명왕편).

장군총의 네 밑변에는 세 개의 정호석이 놓여 있다. 정호석 하나가 사라진 북면(사진의 아래쪽) 은 뒤틀림이 일어나 약간 무너져내렸다.

곰은 묘하게도 ‘삼칠일(三·七日)’만에 여인이 됐다. 100과 의미가 같은 3·7은 쑥과 마늘을 합친 21이란 수와 같다. 우리 민속에서 어린애를 낳으면 ‘세·이레’를 지나야 외부인을 만나게 했으니 ‘21’일은 생명을 시작하는 기간이다.

장군총의 형태에는 의미를 지닌 숫자가 또 하나 있다. 네 면의 모서리는 정확하게 동서남북을 향하고 있는데, 이 모서리 아래층의 한 변 길이는 35.6m이다. 그런데 안학궁이나 정림사 등 그 시대에 만들어진 고구려 건축물을 보면 1척은 대체로 35cm 전후였다. 그렇다면 장군총의 아래 변은 정확히 100척이 된다.

정호석의 비밀

장군총 밑변에는 정호석(頂護石, 또는 護墳石)이라고 하는 거대한 돌이 비스듬하게 놓여 있다. 그 위용이 당당한 데다가 정면 가운데에 세운 것은 말끔하게 다듬어져 있어 의미 있는 글씨나 그림이 있었을 가능성을 보여준다.

정호석의 정체에 대해서 많은 논란이 있었는데, 대체로 무거운 하중 때문에 장군총이 뒤틀리거나 무너지는 것을 방지하는 공학적인 기능물로 보았다. 이를 뒷받침하듯 정호석이 두 개만 남은 북면은 일부가 뒤틀리면서 무너지고 있다. 하지만 정호석의 기능을 이것만으로 한정지을 순 없다.

다행스럽게도 장군총과 유사한 구조를 가진 무덤들이 서울시 송파구의 석촌동에도 있었다. 대부분 파괴되고 4호분만 남았는데, 이 고분은 정방형에 한 변이 24m인 3층의 피라미드 구조다. 길이와 폭은 넓고, 경사는 완만하며, 높이는 낮고, 작은 돌들로 쌓아져 있었다. 붕괴 위험성은 전혀 없는 구조인데도 이 고분에는 작은 돌판을 기대놓았다. 그렇다면 장군총의 정호석은 공학적인 기능뿐만 아니라 미학적인 의미와 상징까지 고려한 것이 틀림없다.

이를 뒷받침하는 것 가운데 하나가 정호석의 숫자다. 지금은 북면에서 한 개가 사라져 11개가 남아 있지만, 원래는 한 면에 3개씩 12개가 서 있었다. 조금 후대에 만들어진 김유신의 묘 둘레에도 12지신상석이 서있고, 비슷한 시대에 만들어진 일본의 아스카(飛鳥) 키토라 고분 벽화에도 12지신상이 그려져 있다. 그렇다면 징군총의 12개 정호석은 12지신상과 연관 있을 가능성이 크다.

장군총의 세부구조 가운데 주목할 것이 묘실(墓室, 또는 玄室)이다. 묘실은 3층과 7층 사이에 위치하나 시신은 4층과 5층 사이에 놓여 있다, 땅이 아니라 땅 위에 떠 있게 되는 것이다. 하늘에 뜬 시신? 이러한 무덤 구조야말로 ‘하늘의 자손’에 걸맞은 무덤 양식이 아닐 수 없다.

시조묘를 모시고 이동했다

묘실은 물리적으로도 무게 중심에 해당하며 시각적으로도 중심이다. 내부는 한 변의 길이가 대략 5m이고, 높이는 5.5m인 정방형 구조다. 천장에는 면적이 60여㎡에, 무게가 50여t인 개정석이 덮여 있다.

고구려인의 의식대로라면 묘실은 현세와 다른 내세, 곧 하늘이 되는데 묘실 안에는 화강암으로 잘 다듬은 관대만 두 개 덩그러니 놓여 있다.

정확한 사실은 증명할 수 없지만 이곳에 있던 관은 명나라 시대에 도굴당해 없어졌다는 이야기가 전해온다. 이 이야기로 본다면 장군총이 분묘(墳墓)였음은 분명하다. 그렇다면 이 무덤에 묻힌 특별한 존재는 누구였을까? 한때는 광개토태왕이라는 설이 유력했으나, 근처에서 태왕릉이 발견됐으므로 아닌 것이 확실해졌다.

장수왕이라는 설은 중국인들이 주장했다. 그러나 장수왕은 즉위 15년 만에 이곳을 떠나 평양으로 천도했다. 그에게 불만을 품은 구세력이 진을 치고 있는 이곳에 그가 자기 무덤을 썼을 리 만무하다. 고구려에서는 임금이 즉위와 동시에 자신의 무덤을 쌓았다는 주장이 있지만, 그러한 예는 발견되지 않는다.

그렇다면 누구의 무덤일까? 장례풍습을 통해서 이 문제를 풀어보자. 여러 사서에 기록된 고구려의 장례풍습에는 공통점이 있다. 유난히 조상을 숭상했고, 시조에 대해서는 각별한 의미를 두었다는 점이다. 이러한 풍습이 발전하면 무덤은 매장처를 넘어서 신앙의 대상체로 확장된다.

고대에는 수도를 이전할 때 신앙의 대상지나 시조와 연관된 상징물을 갖고 이동하는 것을 당연시했다. 조선이 개성에서 한양으로 천도하면서 종묘 건설부터 서둔 것을 보면 이는 확실히 드러난다. 자의식이 강한 고구려는 더더욱 그랬을 것이다. 고구려는 700여 년 동안 최소한 세 군데 수도를 두었다.

첫 수도로 알려진 곳은 환인지역이고, 두 번째는 국내성, 세 번째가 평양지역이다. 그런데 ‘신증동국여지승람’과 ‘동국통감’에는 놀랍게도 세 번째 수도인 평양지역의 중화군에 시조묘가 있다고 기록돼 있다. ‘전동명왕릉(傳東明王陵)’으로 불리는 진파리 10호분이다. 세 번째 수도에 시조묘를 조성했다면 420여 년간 도읍한 국내성에는 반드시 시조묘를 조성해놓아야 한다.

그랬을 경우, 국내성 묘역에 시조묘일 가능성이 높은 무덤은 어느 것일까? 고대 에는 탄생과 죽음을 서로 이어진 관계로 보았다. 주몽이 탄생하는 과정을 살펴보자. 이규보(李奎報)가 쓴 ‘동국이상국집(東國李相國集)’의 동명왕편에 따르면 해모수는 오룡거를 타고 다니면서 정치를 했다. 주몽은 황룡(黃龍)으로 표현되었는데, 살아 있을 때는 기린굴(麒麟窟)을 통해서 하늘에 오갔으며, 죽을 때는 옥채찍(玉鞭) 하나만 남긴 채 하늘로 올라가 그것을 용산에 장사지냈다고 한다.

광개토태왕릉비문에는 운명시의 상황을 “하늘은 황룡을 아래로 보내 왕을 맞이하였다. 왕께서는 홀본 동쪽 언덕에서 용머리를 딛고 하늘로 오르시었다(天遣黃龍來下迎王. 王於忽本東岡, 履龍首昇天)”라고 묘사하고 있다.

이러한 기록들을 고려하면 주몽의 무덤은 수도의 동쪽에, 지형으로는 구릉이고, 의미상으로는 용과 관련 깊은 장소에 있어야 한다. ‘삼국사기’는 대왕 3년에 홀령에 황룡이 나타났으며, 40세에 돌아가셔서 용산에 장사지냈다고 기록해놓았다. ‘동국이상국집’에서도 마찬가지다.

이 때문에 평양성 근처에 신축한 동명왕묘도 용산 아래에 있었던 것이다. 첫 수도로 알려진 환인의 오녀산성도 용산으로 불렸다.

그런데 장군총의 뒷산이 바로 용산이다. 이러한 개연성 때문인지 지안의 역사를 기술한 ‘집안현지(集安縣志)’에도 장군총을 동명성왕묘(在城北十五里山勢莊嚴可觀前有東明聖王墓俗稱將軍墳)로 기록해놓았다. 그렇다면 지안에서는 장군총을 빼놓고 더 이상 시조묘를 찾기 힘들어진다.

용산 밑에 있는 장군총

장군총을 시조묘라 해도 그것으로 장군총의 비밀이 다 풀리는 것은 아니다. 단순하게 묘라고 하기에는 위치나 형태, 묘실의 위치와 내부구조가 상징하는 이미지가 너무 복합적이기 때문이다.

장군총은 지금은 없어졌지만 묘실 위에는 또 다른 구조물이 있었다. 개정석 위의 사면에는 돌아가면서 주먹이 들어갈 정도의 구멍이 20여 개 남아 있다. 난간이 설치되었던 흔적이다. 그리고 각 층의 사이나 무덤 구역의 안팎에서 잿빛 와당과 평기와 조각, 전돌 등이 출토됐다. 장군총의 정상에 기와를 덮은 건물이 있었던 증거다.

2003년 중국은 광개토태왕릉에 대한 조사를 끝내면서, 이 능은 장군총과 같은 계단식 적석무덤이며 9층 위에는 목조건물이 있었다고 발표했다. 주변의 천추총(千秋塚), 임강총(臨江塚), 중대총(中大塚), 서대총(西大塚) 등도 같은 구조를 가졌다고 했다. 묘 위에 있었던 건물은 어떤 용도이고 어떻게 생겼을까?

발해 고분의 위에 불탑을 세운 사실에 착안해 불탑설(佛塔說)이 제기됐다. 능묘 위에 세우는 일종의 사당(陵上完廟)과 같다는 향당설(享堂說)도 제기됐다. 이 설은 일찍이 이형구가 주장했는데, 대체로 이 견해를 받아들이고 있다.

하늘 신과 지모신이 만나는 곳

이 무덤을 지을 무렵 고구려의 성격과 처한 상황을 종교와 연관시켜 살펴보자. 여러 사료의 기록을 종합하면 4세기 무렵까지 고구려는 조상과 별 하늘 귀신 등을 모시는 다신교의 양상을 띠고 있었다. 하지만 핵심은 해와 하늘로 상징되는 해모수 세력과 물(水)과 구멍(穴)으로 상징되는 지모신(地母神)의 유화(柳花) 세력이었다. 이 양대 신 세력이 하나를 이루어 시조를 탄생시키고 고구려의 건국을 완성시켰다.

4세기 후반부터 5세기 전반 고구려는 전 시대와 사뭇 다른 환경을 맞이했다. 팽창을 거듭함에 따라 영토가 확대돼, 여러 종족이 구성원으로 편입되었다. 이렇게 되면 사회가 혼란스러워지고 국가의 정체성이 위협받는다. 고구려로서는 개방적인 태도로 다양한 문화를 수용하면서도 자기 위상을 공고히 하고, 임금을 강력하고 위엄 있는 존재로 격상시킬 필요가 절실해진다.

그 무렵에 만들어진 모두루총(牟頭婁塚)의 묘지석에서 나타난 ‘일월지자(日月之子)’와 광개토태왕릉비에서 보이는 ‘천제지자(天帝之子)’, ‘황천지자(皇天之子)’라는 표현은 시조를 비롯한 고구려 임금들의 위상에 의미 있는 변화가 생겼음을 보여준다. 고구려 임금들은 정권(政權)과 신권(神權)을 동시에 장악하려는 정책을 취했을지도 모른다.

그렇다면 다양한 신앙을 통일하고 신의 서열을 재정비해야 한다. 이러한 상황에서 펼쳐지는 제의는 시조의 위상을 높이고 고구려의 정통성을 강화하려는 중요한 행사가 된다. 자연스럽게 제의의 형식이 복잡해지고 신비스러워진다.

고구려인들은 사당을 세워 주몽에게 제사를 지내고, 국중대회(國中大會)처럼 시조와 관련된 행사를 국가제사의 중심에 놓았다.

‘위서’에는 645년 요동성이 당나라의 군대에 점령당할 위기에 놓이자 성안의 사람들이 주몽신을 즐겁게 하려고 여자를 곱게 단장시켜 성을 빼앗기지 않도록 했다는 기록이 있다. ‘구당서’에는 요동성에 주몽사(朱蒙祠)가 있는데, 3일간 피눈물을 흘렸다는 기록이 있다. 또 안시성에서 당나라군과 공방전을 벌일 때 상황이 위험해지면 성안에 모셔놓은 주몽사에 가서 빌곤 했다고 한다. 이러한 기록으로 미루어 보면 주몽은 이전부터 정치권력을 장악한 세속의 지도자인 동시에 종교적인 지도자로 자리매김한 존재였던 것 같다.

층의 맨 아래 계단을 상대석으로 보면 장군총은 3계단 7층의 성수(聖數)로 만들어진 구조다.

지모신 유화부인도 모셔

‘삼국지’의 동이전도 국가제사에 관해서 상세하게 기록해놓았다. 즉 ‘나라 동쪽에 큰 굴이 있었는데, 이름을 수혈(穴)이라고 한다. 10월에 나라에서 큰 모임을 갖는데, 수신(神)을 나라 동쪽으로 맞이해 제사를 지내고, 목수(木)를 신좌에 안치했다’라고.

여기서 수혈에 사는 수신은 유화부인을 말한다. 유화는 건국신화에서는 지모신(水神, 농사신)이지만, 제의에서는 혈신(穴神)의 성격을 지닌다. 고구려의 여인들은 혼인 전에 집 뒤의 작은 집(小屋)에서 일정 기간 햇빛을 보지 않고 혼자 사는 풍습이 있었다.

이는 유화가 암흑(穴) 속에서 수태를 기다리는 과정을 풍습으로 재현한 것이다. 이렇게 주몽은 빛과 동굴의 결합으로 태어난 존재다. 천제를 알현할 때 그는 기린마(麒麟馬)를 타고 굴속에 들어갔다는데 실제로 오녀산성에는 큰 굴이 있고, 지안에도 국동대혈(國東大穴)이라는 굴이 있다. 평양 근처에도 기린굴(麒麟窟)이 있다.

이러한 신앙 형태를 가진 고구려가 국중대회나 동맹 같은 국가 규모의 제사를 지낼 때 유화의 신체인 목수를 안치한 신좌(神座)는 어디였을까? 이 장소는 몇 가지 조건을 갖추고 있어야 한다. 하늘에서 해모수(빛)가 내려올 수 있고 땅(水)에서 올라온 유화가 만날 수 있는, 하늘도 땅도 아닌 제3의 공간이어야 한다. 의미상으로는 합일(合一)을 이루어내는 곳이므로 그와 연관된 상징과 은유로 치장돼 있어야 한다.

그곳은 장군총 꼭대기에 있었던 기와를 얹은 목조건물이었다. 그곳은 형태와 명칭이 어떠하든 제의공간이었다. 시조묘이면서 시조가 신으로 추앙받는 제사장소였고, 수혈신, 즉 목수를 안치하는 신전이었다. 하늘에서 내려온 빛과 대지의 어둠이 만나는 합일의 공간으로 ‘하늘의 자손’들이‘하늘의 뜻을 받았다(天託)’는 의식을 거행하던 장소였다.

|

장군총이 세워진 시대는 고구려가 질적으로 성장해 내부적으로는 다양성에 의한 갈등이 표출되는 시기였다. 갈등을 줄이면서 고구려를 발전시키려면 지식인들은 통합의 논리와 강한 자의식을 창출하고, 이를 ‘고구려 세계’에 선언해야만 했다.

이를 위해 만들어진 것이 장군총이다. 장군총은 특히 3이라는 숫자로 상징된 합일(合一)의 논리를 담고 있다. 장군총은 해모수와 유화부인, 그리고 동명성왕의 혼이 살아 있는 고구려의 성소였다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)