둘은 같이 잤을까. 아마도 그랬을 것이다. 남자는 라면을 먹고, 담배를 한 대 피웠을지도 모른다. 여자는 커피나 뭐 그런 비슷한 음료를 내왔을 것이고, 둘은 시선과 얼굴이 점점 더 가까워졌을 것이다. 아니면 그 모든 걸 다 뛰어넘었을지도 모른다. 라면은 퉁퉁 불은 채, 둘은 그전에 이미 뜨겁게 달아올랐을지도 모를 일이다.

허진호 감독이 2001년에 만든 수작 ‘봄날은 간다’ 속, 이 단순하면서도 복잡한 한 컷은 사람들로 하여금 여러 가지를 상상하게 만든다. 사랑은 순식간이라는 것. 너무나 갑작스러워 언제 사라질지 몰라 불안하고 또 불안하다는 것. 그래서 사람들은 결국 사랑에 집착하고, 상대에게 감정을 강요하게 된다는 것. 라이너 마리아 릴케의 말마따나 사랑은 어느 날 불시에 다가온 것처럼 그렇게 또 가버린다는 것.

감독에게는 자기가 좋아하는 소재(이야기)가 있는 것처럼 마음에 드는 공간이 있다. 거기는 자신이 태어난 곳도, 자란 곳도 아닐 터이다. 예전, 어릴 적, 풋풋한 사랑을 나눴을 때쯤 여인 혹은 남자와 당일치기 바람을 쐬러 갔던 곳일까. 허진호 감독에게 강원도 삼척은 그런 곳이다. 가까운 듯 꽤나 멀리 떨어진 곳인데, 그곳에서 허진호는 바람처럼 왔다가 바람처럼 떠돌다 가버린 슬픈 사랑을 추억하는지도 모른다.

왜 이곳에 이런 절이…

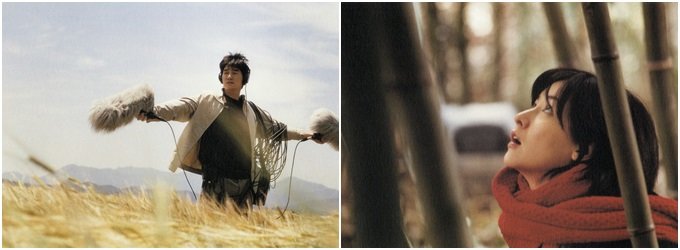

영화 ‘봄날은 간다’.

다시 ‘봄날은 간다’로 기억이 돌아온다. 영화에서 그때 두 남녀는 아직 서로의 몸을 알기 전이었다. 그래서인지 두 사람은 약간 거리를 두고 느낌상 멀찍이 떨어져 앉아 있다. 시선은 서로 어긋난 채 슬쩍 딴 곳을 보는 척, 사실은 서로의 마음속으로 들어가 자신에 대해, 그가 혹은 그녀가 어떻게 생각하는지 탐색하려 애쓴다. 사랑은 그런 것이다. 때로는 권투의 1라운드 같은 것인데, 주먹을 잘못 날렸다가는 카운터펀치를 맞고 초반 KO패를 당하는 것처럼 신중에 신중을 기해야 하는 법이다.

그 법당의 쪽마루에 앉아 좁고 아담한 경내를 굽어보고 있으면 왜 이곳에 이런 절이 들어서게 됐는지를 깨닫게 된다. 삼척 시내, 다운타운에서 그리 멀지 않은 곳인데도 괴괴할 만큼 조용하고 평화롭다. 면벽수도란 산골 깊숙한 곳이 아니라 이렇게 살짝 외진 곳이어도 충분하다는 생각이 든다. ‘자각은 홀로 얻는 것이 아니라 더불어 깨닫는 것이다’가 불교의 진정한 가르침 아니던가.

허진호 감독은 늘 사랑의 결핍을 소재로 한다. 영화 ‘봄날은 간다’ 촬영지 양리마을(오른쪽).

사라진 대숲

땀이 식는다. 가을 햇볕은 유난히 뜨겁다. 선크림은 작열하는 여름 태양보다 영롱하고 총총하게 내리꽂히는 가을 한낮에 절대적으로 필요할 것이다.

법당 한켠에서 자라고 있는 나무가 눈에 들어온다. 배롱나무라는 이름인데 보호수로 지정돼 있다. 수령이 무려 200년이나 된다고 안내문에 적혀 있다. 나무 모양이 특이한 것은 일종의 하이브리드, 곧 변종이기 때문이다. 배나무의 한가운데를 뚫고 소나무가 자라났다고 한다. 어떻게 저런 일이 생겨날 수 있을까. 200년 전 사람들은 저 모양새를 두고 길조라고 했을까, 아니면 흉조라고 했을까. 부처님이 계신 곳이니 그것이 좋은 징조든 그렇지 않든 자비가 베풀어질 것이라고 생각하지 않았을까.

공간의 역사는 생각하면 생각할수록 무구한 법이어서 200년 전 이곳에서 과연 어떤 일들이 벌어졌고 또 어떤 일들이 생겨났는지를 상상하면 현재의 내가 그렇게나 왜소하게 느껴질 수가 없다. 기행(紀行)은 일종의, 자신만의 기행(奇行)이다. 늘 스스로를 뒤돌아보게 만들고, 그리하여 자신의 많은 것, 특히 탐욕을 버리게 만든다. 다 부질없는 짓이라는 생각을 갖게 만든다.

신흥사 주변 양리마을은 고즈넉해서 좋다. 여느 시골 길이 그렇듯 아름드리나무가 길 한쪽을 차지하고 당신이 나그네이거든 잠깐 쉬었다 가라고 하늘하늘 자신의 가지를 흔들어댄다. 그 앞으로 냇물이 흐른다. 물이 참 맑다. 무엇보다 아무도 없다. 지금이라도 한참 흘린 땀을 닦아낼 요량으로 옷을 훌훌 벗고 물에 들어선들 아무도 탓할 사람을 찾지 못할 듯싶다.

그 길을 천천히, 마치 인생의 해가 지듯 뉘엿뉘엿 걸어가는 노파는 무슨 말을 해도 잘 알아듣지 못할 만큼 가는귀가 먹었다. 낯선 이를 경계하지 않는 것은 이곳의 치안이 그리 문제 된 적이 없기 때문이리라. ‘봄날은 간다’의 대숲을 찾기 위해 한참을 서성이며 길가를 올라갔다 내려갔다 반복하게 된다. 간신히 만난 어느 노인의 대답에 황망함이 밀려왔다. “아 그 영환가 뭔가 찍었다던 데? 거기 다 베어버렸는 걸.”

영화 ‘봄날은 간다’는 사랑에 대한 남녀의 시각 차이를 잘 묘사했다는 평을 받았다.

사랑은 변한다, 매일처럼

‘봄날은 간다’에서 은수는 결국 현실적인 관계를 찾아 자신의 길을 떠난다. 여자는 흔히들 사랑은 하더라도 동시에 상처받지 않고 박탈감이나 소외감을 느끼지 않기를 원한다. 그런데 사랑은 때로 그 둘을 역설적으로 양립시킨다. 사람들은 사랑하는 와중에도 끝없이 소외감을 느낀다. 내가 과연 이 사람을 사랑하는 것이 맞는지를 자꾸 되묻게 만든다. 그래서 여자의 사랑은 늘 변화가 무쌍하다. 하루하루 마음이 바뀌며, 진실로 사랑하는 남자와 진실로 인생을 편하게 할 남자 사이를 왔다갔다 하게 만든다.

세상의 모든 사랑이 만들어내는 파행과 파국은 그렇게 시작된다. 그래서 상우는 떠나는 은수를 붙잡고 이렇게 일갈한다. “사랑이 어떻게 변하니?” 바보 같은 남자의 바보 같은 항변일 뿐이다. 사랑은 변하는 것이다. 이 세상에 지고지순한 사랑은 없다. 매일처럼 변하는 사랑을 매일처럼 변하지 않게 노력하고 또 노력해야 하는 것이다. 사랑의 기술 따위는 존재하지 않는다. 사람은 ‘사랑하기’의 기술을 배워야 하는 법이다.

허진호의 많은 영화, 혹은 많지 않은 영화는 늘 사랑에 대한 결핍을 얘기한다. 그의 또 다른 수작 ‘행복’에서 황정민은 거울을 앞에 두고 자신의 얼굴에 침을 뱉는다.

그는 그의 육신이 가장 아플 때, 자신처럼 병들고 죽어가는 여인 임수정에게서 보호를 받았다. 그녀는 그를 위해 밥을 하고, 약을 챙기고, 무엇보다 살아가는 기력과 희망을 주려고 노력했다. 그래서 그는 몸이 많이 나아졌지만, 그렇게 건강이 회복된 직후 또다시 음탕한 현실로 돌아온다. 다시 술을 마시고 다시 줄담배를 피우기 시작하며 다시 다른 여자에게 눈길을 돌린다.

영화 ‘봄날은 간다’의 촬영지 삼척 양리마을 대나무숲과 개울.

부조화의 전율

물론 그의 마음이 이해가 가지 않는 것은 아니다. 그는 사랑이 두려운 것이다. 사랑하기 때문에, 곧 그녀를 잃을 것이기 때문에, 그녀도 그를 잃을 것이기 때문에, 그는 차라리 자신이 먼저 여자를 떠나는 게 낫다고 생각했을 것이다. 그런데 그런 ‘고매한’ 생각은 치열한 실천이 전제돼야 한다. 그것이 합당하려면 다시 음습한 인생의 길로 들어서선 안 될 일이었다.

그래서 그는 자신의 얼굴에 침을 뱉는다. ‘행복’의 이 장면만큼 곤혹스럽고 참담한 것은 없다. 허진호 감독은 그런 인물이다. 순수한 사랑을 그리는 척, 사실은 그 사랑이 드리우는 짙은 음영을 잘 아는 인간이다. 그도 그런 사랑을 했을까.

기이할 만큼 아무에게도 인정받지 못한 허진호의 한중 합작영화 ‘위험한 관계’는 장동건과 장쯔이(章子怡)가 화원에서 벌이는 키스신과 같은 ‘위대한’ 장면을 보여주는 작품이다. 장동건은 바람둥이다. 장바이즈(張柏芝)에게서, 장쯔이를 유혹하면 자신이 사랑해주겠다는 제안을 받는다.

장동건은 순진무구한 장쯔이를 유혹하려 갖은 애를 쓴다. 장쯔이는 그런 그에게 마음을 허락하지 않으려고 무던히도 노력한다. 그런데 그럴 수가 없다. 자꾸 마음이 간다. 장동건도 마찬가지다. 그는 난생처음으로 여자의 진심을 느끼게 된다.

아무도 없는 화원에서 둘은 마주 선다. 남자는 안다. 키스를 하면 이 여자는 무너지고 말 것임을. 여자 또한 두려워한다. 지금 이 남자와 키스를 하지 않으면 영영 못 만나게 될지도 모른다는 것을.

그동안 여자를 ‘함락’시키기 위해 이런저런 궁리만 하고 살던 남자는 처음으로, 그리고 진심으로 여자와 키스하지 않으려 한다. 남자의 유혹에서 벗어나려 애쓰던 여자는 처음으로, 역시 진심으로 이제는 남자에게 입술을 허락하려 한다. 장쯔이는 장동건의 입술에 자신의 입술을 닿을락 말락 하면서 온몸을 부들부들 떤다. 그 부조화의 전율이 스크린을 부들부들 떨게 만든다.

영화 ‘위험한 관계’는 허진호 감독이라는 인물이 사랑에 관한 한 얼마나 섬세한 감성을 지녔는지를 극명하게 입증한 작품이다. 하지만 영화는 크게 실패했다. 프랑스의 피에르 쇼데르로스 드 라클로가 쓴 원작은 영화로 너무 많이 만들어졌다. 동명 제목으로 글렌 클로즈 주연의 영화가 있었고, ‘발몽’이란 제목의 또 다른 영화로도 만들어졌고, 한국에서는 이재용 감독이 ‘스캔들 : 조선남녀상열지사’라는 제목으로 영화화했다. 허진호의 영화는 그것의 중국판이었던 셈인데, 그렇게 모두들 다 아는 얘기일 것이라는 선입관이 흥행에 발목을 잡았다. 더불어 영화에 대한 미학적 평가는 땅밑에 묻혀버렸다.

허진호 감독의 한중 합작영화 ‘위험한 관계’.

다시, 사랑을 생각한다

‘봄날은 간다’를 포함해 이 가을에 허진호의 영화를 떠올리며 삼척을 다닌다는 건 다시, 사랑을 생각한다는 것이다. 다 베어낸 대숲엘 가는 것도 과히 나쁘지 않다. 그것이 인생이거늘. 울창하고 화려한 적이 있다면 언제 그랬냐는 듯 들풀처럼 보잘것없는 모습으로 변해 있기도 하는 것이다.

버려진 대숲. 아무도 없는 집. 모든 것이 사라진 지점에는 뜨거운 가을 햇볕에 벼 이삭만이 묵묵히 익어간다. 그렇게 벼는 뜨겁게 볕을 쪼이고 밤이 되면 가볍게 살 속으로 파고드는 선선한 바람을 안을 것이다. 그리하여 벼는 자신의 아이를 잉태할 것이다. 세상 밖으로 열매를 내보낼 준비를 할 것이다. 들판이 그렇게 무르익는 와중이라면 사람들도 사랑을 해야 할 것이다. 덥고 짜증스러운 여름, 무심히 혼자서만 잘난 척 운행 중인 세상의 한철을 보냈다면 이제 사람들은 사랑할 권리를 회복해야 할 것이다.

신흥사와 대숲에서 그리 멀지 않은 근덕면 하맹방리의 맹방해변은 얼마 전 지나쳐 훑고 간 태풍 고라니의 흔적이 역력하다. 해변은 밀려온 바다의 쓰레기더미로 지저분하기 이를 데 없다. 아마 이 자국이 없어지면 깔끔한 해변이 될 것이다.

바닷물이 왠지 따뜻해 보이고, 중년으로 보이는 한 남자가 뒤늦게 아이를 봤는지 아직 어리디 어린 남자아이를 품에 안고 바닷물 속에서 노닌다. 저 멀리 보름달처럼 둥근 섬이 보이는데, 삶은 종종 이렇게 지루할 만큼 평화로워야 한다는 생각을 하게 한다. 우리의 사랑은 어느 지점에서 노닐고 있을까. 지금 우리는 과연 사랑을 하며 살아가고 있기나 한 것일까. 인생의 봄날이 가기 전에 사랑을 이뤄야 할 때다. 꼭 그래야 할 것이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)