- 조선 숙종 때 일본에 붙잡혀 갔으나 오히려 울릉도와 독도의 영유권을 확인받고 돌아온 국민영웅 안용복. 그는 조선 땅인 울릉도에서 일본인이 자기를 잡아간 것은 명백한 불법행위라 주장하면서 소송을 걸기 위해 다시 일본으로 건너가 일본인의 간담을 서늘하게 만들었다.

부산시 수영동 경상좌수영 터 안에 있는 안용복 동상(왼쪽)과 그를 기리는 사당 ‘수강사’. 안용복이 오른손에 든 것은 울릉도와 독도가 조선 땅임을 인정한 일본 에도막부의 ‘서계(문서)’이다.

동북아역사재단은 독도 영유권 문제에 대한 해법을 찾기 위해 창설된 싱크탱크다. 안용복(安龍福)은 조선 숙종 때 일본에 건너가 울릉도와 독도 영유권을 확인받은 국민영웅이다. 독도 영유권 문제로 시끄럽던 지난 5월말 이 재단은 안용복의 도일 행적을 연구해온 충남대 권오엽 교수(일문학)의 안내로, 독도 문제에 천착해온 시민단체 대표들과 안용복의 일본 기행을 추적하는 행사를 열었다.

안용복은 장보고나 이순신만큼 화려한 지휘관이 아니다. 고려의 서희는, 고려라는 큰 세력을 등에 업고 거란의 소손녕과 담판을 지어 강동6주를 확보했다. 그러나 안용복은 조선이라는 세력을 업을 수 없는 평민이었다. 조정의 부탁이나 지시를 받은 것도 아닌데, 그는 혼자만의 복심(腹心)과 지혜로 조선 조정이 방기한 울릉도와 독도 영유권을 되찾아왔다. 권 교수가 밝혀낸 그의 기행에선 인간 안용복의 기백과 이성이 배어난다.

안용복은 무슨 생각으로 일본에 건너갔고, 일본에서 어떤 행동을 하며 울릉도와 독도 영유권을 되찾아 왔는가. 치열했던 안용복의 세계로 들어가본다.

큰 호수 안의 섬, 아오시마

일본의 시마네 현은 1905년 현(縣) 고시(告示)를 통해 독도를 그들의 영토로 편입했다고 주장한다. 지금 시마네 현에 있는 마쓰에(松江) 기차역 광장에는 ‘다케시마는 우리나라의 고유 영토입니다(竹島はわが國の固有領土です)’라는 글귀가 쓰여 있는 광고판이 서 있다.

시마네 현 바로 동쪽에 붙은 곳이 돗토리(鳥取) 현이다. 지금은 시마네 현이 독도를 그들의 땅이라 주장하지만 과거에는 돗토리 현이 울릉도·독도와 관계를 맺어왔다. 따라서 돗토리 현도 시마네 현 못지 않게 다케시마 영유권을 외치고 있다.

돗토리 현의 현청 소재지인 돗토리 시에 우리말로는 ‘호산지’, 일본어로는 ‘고야마이케(湖山池)’로 발음하는 호수가 있다. 호산지는 재첩 산지로 유명한데, 이 호수의 물은 돗토리 항으로 이어진 아주 짧은 물길인 ‘호산천’을 통해 바다로 빠져나간다. 호산지 한가운데 조선 숙종 때 일본으로부터 울릉도 독도 영유권을 확약 받고 돌아온 ‘평민’ 안용복의 통한이 서린 유적지 ‘아오시마(靑島)’가 있다는 것을 아는 사람은 많지 않다.

군인 신분의 안용복은 울릉도 영유권을 확인하러 울릉도에 갔다가 납치돼 일본으로 끌려갔으나, 오히려 일본 막부로부터 울릉도와 독도는 조선 땅이라는 확약을 받고 돌아왔다. 그러나 돌아온 ‘조국’에서 그는 허가 없이 국경을 넘은 혐의로 2년형을 살았다. 그리고 석방되자마자 그는 ‘내가 내 땅에 갔는데 왜 일본이 나를 납치해갔느냐’며 소송을 걸기 위해 다시 일본에 건너갔다. 그는 이 섬에 유폐돼 50여 일간 뱀을 잡아먹으며 버티면서 울릉도와 독도 영유권을 주장했다.

돗토리 시 교육위원회가 세운 이 섬 안내판에는 ‘이곳에서는 신석기 유물이 발굴됐고 고대에는 제사 터로도 이용된 것 같다’는 글귀가 적혀 있었지만, 안용복에 대한 언급은 전혀 없다. 돗토리 시는 둘레가 1.8㎞밖에 되지 않는 이 섬에 벚꽃 산책로를 만들고 정상에는 청소년 수련장을 만드는 등 잘 가꾸었지만, 이 섬에서는 안용복의 ‘안’자도 찾을 수 없었다.

담대했던 사내 안용복의 행동을 이해하려면 당시 일본의 정치 상황부터 살펴봐야 한다. 임진왜란이 끝난 이듬해인 1600년 도쿠가와 이에야스(德川家康) 세력은 교토(京都) 북동쪽 80여㎞쯤에 있는 세키가하라(關ケ原)에서 2년 전 숨진 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)를 따르는 세력과 일전을 벌여 승리함으로써 일본을 통일했다.

소송을 걸기 위해 2차 도일한 안용복이 울릉도 독도 영유권을 주장하다 유폐돼 50여 일간 뱀을 잡아먹으며 버틴 호산지 안의 아오시마. 지금은 다리가 놓여 있다. 아오시마와 호산지를 설명하는 안내판에 안용복에 대한 설명은 전혀 없다.

이 시기, 지금의 부산 지하철 3호선 망미역에서 가까운 부산시 수영구 수영동에 경상좌도(左道)를 담당하는 조선 수군 사령부인 경상좌수영이 있었다. 도쿠가와 막부가 4대로 이어지던 조선 숙종 시절 경상좌수영에서 노 젓는 병사를 하다 그 지휘자인 ‘독로군(督櫓軍)’까지 오른 인물이 안용복이다. 지금은 부산시 안에 동래구가 있지만, 당시는 동래부(府) 안에 부산면이 있었다.

동래부 안에는 무역을 하기 위해 쓰시마(對馬島)에서 건너온 일본인들이 모여 사는 ‘왜관(倭館)’이 있었다. 왜관은 일본이 조선과 ‘공(公)무역’을 하는 창구였다. 안용복은 왜관에 드나들며 왜말을 익혀 능숙하게 구사했다고 한다. ‘공무역’에 대비되는 것이 ‘사(私)무역’인데, 사무역의 한 갈래를 담당한 것이 왜구였다. 고려 말 이후 조선과 중국, 일본에 출몰한 왜구는 주민 재산을 약탈해 팔았다.

약탈을 토대로 한 왜구의 사무역이 번창하면 공무역이 위축되고, 이렇게 되면 공무역에 의존하는 기존 권력기관의 경제력이 약화된다. 이 때문에 동북아의 패권을 쥐고 있던 명나라는 왜구 단속령을 내리고 일본에 대책 마련을 요구했다. 왜구는 섬과 섬을 옮겨 다니면서 생활하므로 중국은 왜구가 들어와도 먹을 것을 구하지 못하도록 섬을 비우는 정책을 채택했다.

왜구 막기 위한 조선의 海禁정책

이것이 알려지자 조선 조정에서도 “섬에 나가 사는 사람들을 불러들이고 대신 정기적으로 관리를 보내 섬에 대한 영유권을 확인하자”는 주장이 제기돼, 1403년 조선은 무릉도(울릉도)를 비롯해 섬에 나가 사는 주민들을 불러들였으나, 제대로 집행되지 않았다. 쓰시마는 산물(産物)이 매우 적은 섬이라 무역을 하지 못하면 생존이 불가능하다. 이런 사정을 잘 아는 쓰시마 번주(藩主)는 1407년 ‘조선이 비우려고 하는 울릉도에 쓰시마 사람들을 이주시켜도 되느냐’고 물어왔으나 조선 조정은 단호히 거부했다.

1417년 황희는 ‘쇄출(刷出)’과 ‘수토(搜討)’ 정책을 건의해 태종의 윤허를 받아냈다. 쇄출은 ‘(섬에서) 모두 나가게 한다’는 뜻이고, 수토는 ‘관리가 섬에 대한 영유권을 확인하러 돌아다니다 왜구가 발견되면 토벌한다’는 의미이므로, 둘은 주민이 바다로 나가는 것을 막는 ‘해금(海禁)정책’으로 묶을 수 있다.

조선의 해금정책이 집행된 지 200여 년이 지난 1617년경 일본 돗토리 지역에 사는, ‘오야(大谷)’라는 성을 가진 선주(船主)가 탄 배가 폭풍을 만나 울릉도로 표류했다. 사람이 살 만한 섬이 비어 있다는 것을 알게 된 오야는 돗토리로 돌아가 ‘무라카와(村川)’라는 성을 가진 선주와 함께 울릉도를 차지해 이득을 올리자는 계획을 세우고, 일본을 통치하던 에도막부에 ‘도해(渡海)면허’를 신청해 1625년쯤 이를 받아냈다.

현재 일본은, 에도막부가 도해면허를 발행했으니 1625년 이후 울릉도와 그 부속도서인 독도는 일본 땅이라고 주장한다. 그러나 이는 역사의 ‘역’자가 뭔지도 모르는 웃기는 해석이다. 당시 막부는 일본 배가 외국에 갈 때만 도해면허를 신청하도록 했다. 일본이 영유한 섬에 갈 때는 도해면허를 신청할 필요가 없었던 것. 따라서 도해면허를 신청하고 이를 받아냈다는 것은, 오야 선주와 에도막부가 울릉도와 독도를 자국의 섬으로 보지 않았다는 명백한 증거가 된다.

도해면허는 1회용이다. 하지만 오야와 무라카와 가문은 62년 이상 울릉도와 독도에서 나오는 수산물과 임산물을 독점했다. 이들의 울릉도·독도 무단점유가 조선과 일본 사이에 문제가 된 것은 1692년부터다. 당시의 일본 측 기록을 보면, 1692년 울릉도로 나간 일본인들은 조선인이 울릉도에서 조업하고 있는 것을 보고, 조선인이 울릉도에 상륙해 조업하고 있다는 증거를 수집해 돌아왔다고 되어 있다.

같은 내용의 보고가 안용복이 독로군으로 있는 경상좌수영에도 들어갔던 모양이다. 일본은 두 차례나 일본에 건너와 울릉도와 독도 영유권을 주장한 안용복에 대해 상세한 기록을 남겨놓았는데, 그에 따르면 안용복의 키는 4척1촌이었다고 한다. 당시의 1척은 46㎝였으니 안용복의 키는 185㎝ 정도가 된다.

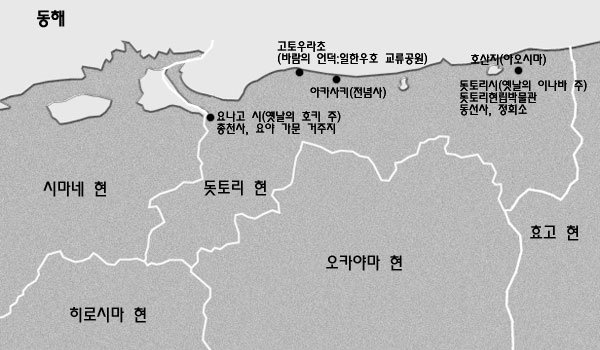

안용복의 행적이 남아 있는 일본 돗토리(鳥取) 현 지도. 돗토리 현 왼쪽엔 독도 영유권을 주장하는 시마네(島根) 현이 있다.

해가 바뀐 1693년 3월17일 안용복은 울릉도에 들어가 이미 그곳에서 조업하고 있던 어민 40여명과 어울려 생활했다. 이때 이미 조선의 해금정책은 무너져 있었던 것이다. 한 달 후인 4월17일 오야 가문 사람들이 울릉도에 도착했다.

한때 한국인은 서양사람이면 무조건 ‘미국인’이라 일컬은 적이 있다. 마찬가지로 당시의 일본인은, 외국인을 무조건 ‘당나라 사람’으로 불렀다. ‘당인(唐人)’으로 적고 ‘가리비토’로 발음했다.

돗토리로 납치, 에도까지 간 안용복

우리의 울릉도에 대비되는 일본 섬이 오키(隱岐)다. 일본 측 기록에 따르면 2월5일 돗토리 번의 요나고(米子)를 출항한 오야 가문 사람들은 3월10일 오키 섬에 도착했다가 4월16일 오키를 떠나 17일 울릉도에 도착했다. 일본 측 기록은 여기서 ‘납치’라는 표현은 전혀 쓰지 않고 18일 안용복과 박어둔을 뜻하는 당인 두 사람을 배에 태우고 20일 오키로 돌아왔다고 적어 놓았다.

일본 측은 두 사람에게 그간의 행적(일본 섬인 울릉도에 무단 침입했다는 것)을 적은 의견서를 내밀고 날인할 것을 요구했으나 안용복과 박어둔은 강하게 거부했다고 한다. 26일 오야 사람들은 두 사람을 배에 태워 27일 돗토리의 요나고로 돌아왔다. 당시 돗토리 번은 지금의 요나고 시(市)를 중심으로 한 ‘호키(伯耆) 주’와 현재의 돗토리 시를 중심으로 한 ‘이나바(因幡) 주’로 구성돼 있었다. 호키 주의 태수도 안용복을 신문했으나, 역시 안용복의 기세에 눌려 두 사람을 이나바 주에 있는 돗토리 성으로 보냈다.

왜말을 능숙하게 구사하는 안용복은 이나바(돗토리 성)에서도 줄기차게 “조선 사람이 조선 땅에 갔는데 왜 당신들이 잡아가느냐”며 거칠게 대들었다고 한다. 안용복이 끌려간 1693년은 임진왜란이 끝난지 95년밖에 되지 않았고, 1607년부터 시작된 조선통신사의 일본 방문이 정례화한 때인지라, 도쿠가와 막부는 조선과의 분쟁을 피하고자 했다.

안용복이 일본에 끌려가기 전 조선은 풍랑 등으로 표류하다 조선으로 온 일본 어부들에게 선물을 안겨 돌려보낸 적이 많았다. 안용복은 표류한 조선 어민이 아니라 잡아온 조선인이다. 조선은 표류한 일본 어민을 후대해서 보내줬으므로 이들은 납치해온 안용복을 어떻게 처리해야 할지 몰라 고민했다.

여기서부터 안용복의 행적을 기록한 기록은 둘로 갈린다. 하나는 안용복의 거침없는 주장에 밀린 돗토리 번이 안용복을 에도로 보냈다는 것이고, 다른 하나는 에도로 보내지 않았다는 것이다. 에도로 보냈다고 한 기록 중에 대표적인 것이 조선으로 돌아온 안용복에 대한 기록을 남긴 ‘조선 숙종실록’이다.

이 실록에 따르면 안용복은 에도로 가서 에도막부로부터 ‘울릉도와 독도는 일본 영토가 아니므로 앞으로 침범하지 않겠다’는 내용의 서계(書契)를 받았다고 돼 있다. 서계는 조선과 일본이 주고받던 정부 차원의 문서를 뜻한다. 에도막부가 서계를 줬다는 것은 울릉도와 독도에 대한 조선의 영유권을 확실히 인정했다는 의미다.

에도막부로부터 도해면허를 받아 울릉도와 독도에서 조업한 오야 가문 사람들이 살던 동네에는 ‘오야(大谷)’라는 문패를 단 집이 있었다. 그러나 이 집 사람이 울릉도에 나가 조업한 오야의 후손인지는 확인할 수 없었다(왼쪽). 오야의 유골은 ‘총천사’라는 절의 가족 유골탑에 있다(오른쪽).

그러나 이후에 나온 일본 기록은 안용복이 에도에 가지 않았다고 주장한다. 안용복이 에도에 가지 않았으면 서계를 받았을 가능성이 낮기에 훗날 나온 일본 문서들은 안용복이 에도에 가지 않았다고 적어놓은 것으로 보인다.

에도로 데려가 직접 조사를 해서 알았든 돗토리 번의 보고를 통해 알았든, 에도막부는 5월10일쯤 일본에 끌려온 안용복이 울릉도와 독도 영유권이 조선에 있음을 거세게 주장한다는 것을 분명히 알았다. 5월13일 에도막부는 두 사람을 규슈에 있는 나가사키(長崎)로 보낸 후 쓰시마를 거쳐 조선으로 돌려보내라는 결정을 내렸다. 두 사람을 나가사키로 보낸 데는 이유가 있다.

당시 일본은 조선과 무역하는 창구를 쓰시마로 단일화해놓고 있었는데, 일본 본토에서 쓰시마로 출항하는 배는 늘 나가사키에서 출발했다. 임진왜란 때도 일본군은 부대를 나가사키에서 이키 섬과 쓰시마 섬을 거쳐 동래(부산)로 상륙시켰다. 일본은 두 사람을 가마에 태우고 의사와 요리사가 포함된 무장 수행원을 붙여 나가사키로 보내는 대단한 후대를 했다.

조선에서 월경죄로 2년형

그러나 나가사키에서부터는 후대가 종결됐다. 나가사키에서 이들을 맞은 것은 쓰시마 번 사람들인데, 이들은 두 사람을 구금하고 안용복이 에도막부에서 받은 서계를 빼앗았다고 한다. 나가사키 번은 쓰시마 번과 한통속이었으므로 이를 모른 척했다. 9월3일 쓰시마 번 사람들은 안용복과 박어둔을 데리고 나가사키를 떠나 쓰시마에 도착해 10월22일까지 구금했다.

그리고 10월22일 두 사람을 동래로 보내, 동래 왜관에서 12월10일까지 억류했다가 동래부로 넘겼다. 동래부는 두 사람을 90여 일간 구금했다가 이듬해 초 월경(越境) 혐의로 2년형을 선고했다. 안용복은 납치됐다 풀려난 자신에게 동래부가 이러한 선고를 한 데는, 일본 측의 농간이 작용한 것으로 봤다.

2년형이 끝난 1696년, 괄괄한 성미의 안용복은 ‘분노의 도일(渡日)’을 준비했다. 이때 안용복이 도일을 논의한 사람이 전남 송광사에 적을 둔 승려 뇌헌인데, 뇌헌 스님은 배를 갖고 있었다. 안용복이 뇌헌 스님의 배를 이용해 함께 도일한 것에 대해서는 다양한 해석이 나온다. 보편적인 해석은 일본이 ‘불교 국가’인 데서 찾는다.

당시 일본에서 한자를 자유롭게 사용하는 것은 승려들이었다. 번주를 비롯한 정치 지도자들은 거개가 ‘사무라이’ 출신이기에 한문에 능숙하지 못했다. 따라서 불경 연구를 통해 한문을 익힌 승려를 ‘서기’로 활용하는 경우가 많았다. 조선을 통해 성리학을 처음 받아들인 이도 승려였고, 임진왜란 때 ‘서정일기’라는 일본판 종군기(從軍記)를 남긴 것도 승려였다.

담대한 안용복은 조선의 관리로 위장해 일본에 건너가려 했다. 세금을 피해 울릉도·독도 양 섬으로 도망간 사람을 감시하는 ‘안동지’라는 이름의 종삼품 신하(朝鬱兩島監稅將臣安同知)를 자칭한 것이다. 1차 도일에서 일본 정치인들이 승려의 보좌를 받는 것을 본 안용복은 조선의 벼슬아치를 자칭한 만큼, 조선 승려를 데려가는 것이 격에 맞다고 생각했을 수 있다. 리더십이 있었던 안용복은 10명의 일행을 만들어냈다.

2차 도일한 안용복의 기세에 놀란 호키 주 태수는 안용복 일행을 전념사와 동선사, 회소에 묵게 했다. 전념사 주지는 “안용복이 이곳에서 하루 묵었다는 이야기가 전해온다”고 말했고(왼쪽), 동선사 주지는 “절에는 안용복에 대한 기록이 남아 있지 않다”고 했다(가운데). 지금은 소학교 터가 된 정회소(오른쪽) 앞에서 태극기를 펼친 답사단.

1696년 울산을 떠난 안용복 일행은 3월18일 울릉도에 도착해 5월15일까지 체류했다. 그리고 16일 독도를 거쳐 18일 오키 섬에 도착해 20일 오키의 관청을 찾아갔다. 그리고 갖고 간 조선의 ‘팔도지도’를 펼쳐 보이며 “일본이 말하는 죽도(竹島)는 조선의 울릉도이고, 송도(松島)는 조선의 독도가 아니냐. 나는 우리 땅에 간 것인데 나를 납치해 일본으로 끌고 감으로써 조선에서 월경 혐의로 형벌을 받게 한 호키 주 태수를 상대로 소송을 걸려고 왔다”고 당당히 도일 목적을 밝혔다.

이러한 사실은 2005년 2월 오키에서 발견된 ‘원록구병자년조선주착안일주지각서(元祿九丙子年朝鮮舟着岸一舟之覺書, 이하 ‘원록각서’)’라는 자료에서 확인된다. 당시 일본은 지금과 달리 울릉도를 죽도(다케시마), 독도를 송도(마쓰시마)로 적었다. 안용복의 질의에 일본 측은 즉각 답변을 주지 못했다.

연락이 오지 않자 6월4일 안용복은 배를 몰고 호키 주의 아카사키(赤崎)에 도착해 1박을 하고 다음날 오키 주보다 상급인 돗토리 번이 있는 돗토리 성을 향해 출항했다. 그런데 일본 측 기록에 따르면 아카사카에 도착한 안용복 일행은 자신을 만나주지 않는 일본 관리들의 이목을 끌려는 듯 난동을 부렸다고 한다.

거센 성미의 안용복이 돗토리 성으로 밀고 들어온다는 사실이 알려지자 돗토리 번주는 당황했다. 3년 전처럼 막부의 결정을 따르는 것이 현명하다는 생각은 했지만, 안용복이 워낙 급박하게 밀어붙이니 어떻게 상대해야 할지 몰랐던 것이다. 급보를 받은 번주는 여러 척의 배를 띄워 안용복 일행이 탄 배를 중간에서 맞아들인 뒤, 이들을 아오야(靑谷)에 있는 전념사(專念寺)라는 절로 모셨다(6월5일).

전념사에서 머물게 된 안용복은 같은 주장을 반복했다. 돗토리 번은 6월12일 이들을 가로(駕露)항 근처에 있는 동선사(東善寺)라는 절로 고쳐 모시고 극진히 대접했다고 한다. 그리고 6월21일 안용복 일행을 가마 두 채와 말 9필에 태우고 돗토리 성 바로 바깥에 있는 영빈관인 ‘정회소(町會所)’로 모셨다.

돗토리 번은 이렇게 시간을 끌며 에도 막부의 하명을 기다렸는데, 6월22일 에도막부가 ‘이국인을 상륙시키지 말고 배에 잡아두라’고 한 명령이 7일 후 도착했다. 이때부터 돗토리 번은 태도가 표변해 영빈관에 모셔놓고 대접하던 안용복 일행을 밀어내기 시작했다.

그러나 안용복 일행을 조선으로 송환하라는 지시는 없었으므로 대안으로 찾아낸 것이 아오시마 섬에 가두는 것이었다. 돗토리 번은 안용복 일행을 그들이 타고 온 배에 태우고, 이 배를 몰아 호산천을 거쳐 호산지 안에 있는 아오시마에 내리게 했다.

당시 인근에 사는 주민들은 배를 타고 아오시마로 나가 농사를 지었는데, 안용복 일행이 도착하면서 더 이상 농사를 짓지 못하게 됐다. 아오시마는 둘레가 1.8㎞밖에 되지 않는 아주 작은 섬이다. 이러한 섬에 11명의 조선인이 들어가 근 50일을 지내게 됐으니 먹을 것이 큰 문제가 됐다. 습지가 많은 탓인지 이 섬에는 뱀이 많았다. 이들은 뱀을 포함해 닥치는 대로 잡아먹었다.

그 후 일본은 ‘안용복 일행이 떠난 직후 이 섬에서는 뱀을 볼 수 없었다. 그리고 쥐가 매우 번성해 농사를 망치기에, 이들이 떠난 8년 후 뱀을 잡아 섬에다 풀었더니, 쥐로 인한 농사 피해가 크게 줄어들었다’는 기록을 남겨놓았다.

호산지 주변에 살던 일본인들에게 아오시마에 유폐된 외국인은 관심의 대상이었다. 안용복 일행은 타고 온 배를 아오시마 남쪽에 정박해두고 그곳에서 잠을 잔 모양이다. 외국인을 ‘가리비토’라 칭하던 일본인들은, 이 배를 외국인들이 사는 집배라는 뜻으로 ‘가라비토후나야(唐人船屋)’로 불렀다고 한다.

경상좌수영 터에 즐비하게 늘어선 수사(水師)들의 송덕비(왼쪽)와 임진왜란 개전 초기 경상좌수영을 끝까지 지키다 분사한 25인을 기리는 ‘의용사’의 비석. 어느 쪽이 더 애국적인 행동을 한 것일까.

내 땅에서 납치됐는데 오히려 형벌을 받아야 한 것에 분노해 달려온 안용복이 아오시마에 유폐돼 힘들게 버티고 있을 때, 에도막부는 이들을 강제 출국시킨다는 결론을 내렸다. 막부의 지시를 받은 돗토리 번은 8월6일 호산지에 갇힌 안용복의 배를 바다로 끌어내 강제로 출국시켰다. 숙종실록에 따르면 안용복이 탄 배는 8월29일 지금의 강원도 양양에 도착했다. 조선의 해금정책은 조선이 개혁 개방을 하기 위해 대한제국으로 국호를 바꾼 1897년 중단됐다. 따라서 안용복이 돌아왔을 땐 해금정책이 엄연히 살아 있었다. 대담하면서도 치밀했던 사나이 안용복은 제 발로 관아를 찾아가 일본에 다녀왔다고 알렸다.

‘일본에 갔던 조선인이 도착했다’는 연락을 받은 강원 감사 심평(沈枰)은 즉각 이들을 체포해 한양으로 보냈다. 한양으로 압송된 안용복은 논란을 일으켰다. ‘국법 준수’를 주장하는 세력들은 국법대로 안용복을 극형에 처해야 한다고 주장했다. 그러나 조선 정부가 제대로 관리하지 못하는 울릉도와 독도 영유권을 주장하기 위해 일본에 건너간 것은 대단한 기백이라며 원호하는 세력도 적지 않았다.

갑론을박을 거듭한 끝에 극형 면제를 주장한 윤지완, 남구만, 신여철의 주장이 받아들여져, 1697년 3월 귀양을 보낸다는 결론이 났다. 조선에 돌아온 안용복이 제 발로 관아를 찾아간 것은 조선이 그를 극형에 처하지 못할 것임을 꿰뚫어 봤기 때문일 수 있다.

귀양을 보냈다는 내용을 끝으로 안용복에 대한 기록은 사라진다. 그러나 안용복이 휩쓸고 간 일본에서 안용복은 ‘살아 있는 기백’이 됐다. 안용복이 오야 사람들의 불법 납치에 항의해 소송을 걸기 위해 3년 만에 일본을 다시 찾아왔다는 사실은 일본 조야를 발칵 뒤집어놓았다. 안용복의 2차 도일 때 쓰시마 번은 직접 개입하지 못했다. 하지만 안용복의 2차 도일이 끼칠 영향이 무엇인지 알기 위해 ‘안테나’를 곧추세웠다.

당시 쓰시마 번은 이렇다 할 물산이 나지 않았지만 손꼽히는 부촌(富村)이었다. 쓰시마 번의 번영은 그들이 독점하는 조선과의 공무역 덕분이었다. 그런데 돗토리 번 사람들이 울릉도나 독도로 나가 조업함으로써 조선을 자극하면, 조선은 쓰시마와의 무역도 금할 가능성이 있었다.

이렇게 되면 쓰시마를 중개지로 삼아 조선과 공무역을 하는 막부의 재정 사정도 나빠질 수 있다. 쓰시마 번이 이러한 가능성을 막부에 설명하자, 막부는 오야-무라카와 가문의 울릉도 도해를 금지한다는 결정을 내렸다(1696년). 쓰시마 번은 다시 조선과의 무역 독점을 보장받은 것이다. 에도막부의 이러한 결정은 울릉도와 독도가 조선의 영토라는 것을 재확인한 것과 같다.

당시 서양에서는 스페인, 포르투갈, 네덜란드, 영국 등이 차례로 바다로 진출해 새로운 땅(식민지)을 확보하는 대항해 시대를 열고 있었다. ‘바다로’가 세계적인 대세인데 조선은 ‘땅으로’만을 고집했다. 조선은 안용복 사건을 계기로 울릉도와 독도 영유권을 재확인했으나, 해금정책만큼은 그대로 유지했다.

변화에 적응하지 못하면 스러질 수밖에 없다. 조선 조정은 명나라와 청나라가 정한 세계관에서 한 치도 벗어나려 하지 않았다. 그러다 갑오년인 1885년 일어난 청일전쟁에서 ‘우습게만 봐온’ 일본이 간단하게 청나라를 패배시키자, 개혁 개방을 바라는 세력들이 일어나 ‘갑오개혁’을 시도했다.

그리고 1897년, 조선을 대한제국으로 격상시키는 조치를 취했는데, 이는 숨이 ‘꼴깍’ 거리는 사람에게 ‘보톡스 주사’를 놓은 것 같은 허망한 조치였다. 대한제국은 개혁 개방을 위한 첫 조치로 500년 가까이 끌어온 해금정책을 버리고 섬에 주민이 나가 살게 하는 이주정책을 택했다. 이때 맨 처음 울릉도로 건너간 사람이 1954년 독도 의용수비대를 결성해 밀고 들어오는 일본인들을 내쫓은 홍순칠씨의 할아버지인 홍재현이다.

|

안용복 재평가한 실학자들

유배 이후 완전히 잊힌 안용복을 되살려낸 이는 성리학에 갇혀 구태의연한 사고를 하는 선비가 아닌, 실학자들이었다. 이익은 ‘성호사설’에서 ‘안용복은 죽음을 무릅쓰고 국가를 위해 강적과 겨뤄 그들의 간사한 마음을 꺾고, 여러 대에 걸친 분쟁을 그치게 하였으니, 계급은 일개 초졸에 불과해도 행동한 것을 보면 진짜 영웅호걸답다’라고 평가했다. 그 후 이규경을 비롯한 실학자들도 하나같이 안용복의 용기와 지혜를 예찬했다.

하지만 안용복은 일제 강점기와 6·25전쟁을 거치면서 다시 잊힌 인물이 됐다. 이러한 안용복이 박정희 대통령 시절 반짝 되살아났다. 안용복은 안자미를 시조로 하고, 고려말 성리학을 도입해 경북 영주시 순흥면에 있는 소수서원에 모셔진 안향(安珦)을 중시조로 한 순흥안씨인 것으로 보인다. 안씨의 90%는 ‘순흥’을 관향으로 한다. 순흥 지역에 몰려 살던 이들은 세조 때 이곳으로 유배온 세종의 여섯 째 아들 금성대군과 합세해 단종 복위를 주도했다는 혐의를 받았다.

그로 인해 금성대군은 물론이고 순흥안씨 집안 사람 여럿이 처형되는 멸족의 위기를 맞았다. 이렇게 되자 순흥안씨 사람들은 산지사방으로 도주했는데 이때 일부가 부산과 울산 지역으로 옮겨왔다. 이들은 반역자의 후손인지라 관향이 순흥이라는 사실을 숨기고 어업을 하는 평민으로 살았다. 조선실록이 울릉도 독도 영유권을 확인하고 돌아온 안용복에 대해 상세히 언급하지 않은 것은 반역자의 후손이라는 점 때문일 수도 있다.

|

안용복의 키가 185㎝라는 것은 안용복이 차고 있던 요패(腰牌·지금 군인들이 차는 인식표와 비슷한 것)에서 확인된다. 안용복을 납치해 일본으로 끌고 간 오야 집안 사람들은 안용복이 차고 있던 요패에 대한 기록을 남겨놓았다. 이 요패에 적혀 있던 안용복의 주소지는 바닷가인 동래부 부산면 좌천1리 14경3호다. 일제 강점기, 일본인들은 좌천1리 앞바다를 매립하고 그곳에 부산역으로 가는 철도를 닦고 그 앞쪽에 부산항을 만들었다.

그로 인해 육지가 된 이곳의 현 주소는 부산시 동구 좌천동 14-1번지인데, 신번지로는 범일5동 매축지9길 45번지가 된다. 현재 안용복의 생가 터엔 가내공업을 하는 가정집이 들어서 있었다.

1957년 부산에 거주하는 순흥안씨들은 ‘안용복장군기념사업회’를 만들고 안용복 충혼탑을 세우자는 운동을 펼쳤다. 이 소식이 알려지자 1961년 5·16으로 집권한 박정희 대통령이 20만원, 직전 부산시장을 재내고 서울시장이 된 김현옥씨가 10만원, 김대만 부산시장이 10만원을 내는 등 250만원이 답지해, 안용복이 수병 생활을 했던 경상좌수영 터에 충혼탑이 세워졌다(1967년).

그리고 안용복은 다시 잊힌 존재가 됐다가 독도 영유권 문제로 시끄럽던 1990년대 말 다시 주목을 받게 됐다. 안용복장군기념사업회와 부산의 순흥안씨 종친회가 에도막부로부터 받은 서계를 들고 부릅뜬 눈으로 일본을 바라보는 안용복 장군 동상과 사당을 짓자는 운동을 일으켰는데 이 운동이 널리 호응을 얻은 것이다. 이에 따라 2001년 경상좌수영 터에 안용복 동상과 땅을 지켜낸 사람의 사당이라는 뜻의 ‘수강사(守疆祠)’가 세워졌다.

그러나 수강사를 참배한 역대 부산시장은 순흥안씨인 안상영 시장(작고) 한 명뿐이다. 왕후장상이 영웅이 되면 찾는 이가 많으나, 신분을 알 수 없는 평민이 큰일을하면 쉽게 잊히는 것이 한국적인 현실이다. 안용복 동상이 있는 경상좌수영 터 안에는 ‘의용사(義勇祠)’라는 또 다른 사당이 있다. 1592년 임진왜란이 일어나자 이곳 최고지휘관인 경상좌수사 박홍은 재빨리 도망을 갔다. 그러자 의지할 곳 없는 25인의 수병이 끝까지 싸울 것을 결의하고 분전하다 죽었다고 한다.

의용사는 이 25인의 용사를 기리는 사당이다. 의용사에 모셔진 인물들은 대부분 평민이다. 수강사와 의용사를 안고 있는 경상좌수영 터 안에는 과거 이곳에서 근무했던 경상좌수사의 공덕을 기리는 송덕비가 즐비하다. 경상좌수사들이 송덕비를 받을 만큼 제 임무를 다했다면, 조선은 임진왜란이라고 하는 전쟁을, 그리고 일본에 식민지가 되는 비운을 겪지 않았을 것이다.

안용복의 2차 도해는 극히 의도적이었다. 안용복은 일본의 약점이 무엇인지 꿰뚫어 보고 비수처럼 파고들었다. 이러한 안용복의 회한이 서린 곳이 호산지의 아오시마다. 조선은 전통 사수라는 완고한 기풍과, 역모자의 후손일 수 있다는 가능성 때문에 안용복을 잊으려 했다. 그러나 ‘안용복 쇼크’를 받은 일본은 안용복에 대한 기록을 많이 남겨놓았고 이후 적극적으로 해외로 진출했다. 그리고 지금 독도 영유권 문제가 심각해지자 안용복에 대한 기록을 감추려고 한다.

독도 문제에 관심 있는 사람이라면 안용복을 위인의 반열에 올리고 제대로 추모행사를 여는 방안 마련을 고민해야 한다. 일본은 안용복을 지우고 한국은 미국산 쇠고기 논란에 휩싸여 독도와 안용복을 잊었다. 안용복이 사라진 아오시마에는 무심하게도 매미 소리만 요란했다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)